Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

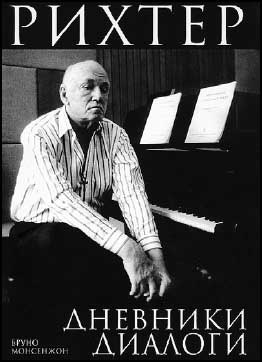

Непокоренный Рихтер

Бруно Монсенжон. Рихтер. Дневники. Диалоги.

М.: Классика XXI век, 2002. 480 с., ил.

О книгах такого уровня писать трудно. А о гениях, каким был Рихтер, тем более. Но если

и здесь следовать совету великого Витгенштейна — «о чем нельзя говорить ясно, о том

следует молчать», — культура прервется.

Бруно Монсенжон — французский скрипач, писатель и знаменитый кинодокументалист. Его фильмы-монографии о Дитрихе Фишере-Дискау, о Глене Гульде, Давиде Ойстрахе,

Иегуди Менухине считаются классикой.

Фильм «Рихтер непокоренный» (в Англии

и Испании он шел под названием «Загадка

Рихтера») был снят Монсенжоном в последние два года жизни Рихтера, и, как пишет автор, он рассчитывал еще поработать над ним

вместе с Маэстро. Монсенжон должен был приехать в Москву 2 августа 1997 года. Но 1 августа

Рихтера не стало.

Рихтер играл для всех.

И Монсенжон снимал

свои уникальные фильмы — о Гульде, о Менухине, об Ойстрахе — тоже

для всех. Когда Маэстро

попросил передать Монсенжону, что он хотел бы,

чтобы Монсенжон «сделал» его биографию, он

ведь имел в виду всех

нас — его бывших слушателей и почитателей,

а главное — тех, кто придет слушать его музыку,

когда он покинет этот

мир. Земной жизни ему

тогда оставалось немногим более двух лет.

Так что, заранее приняв любые упреки,

явсе же попробую рассказать о книге Монсенжона. Тем более что тех, кто слушал Рихтера в начале его карьеры, кто потом имел счастье несколько десятилетий, в течение которых

он играл в Москве, погружаться в особую ауру,

создаваемую его присутствием на концертной

сцене, осталось уже совсем немного…

Фильм «Рихтер непокоренный» замечателен как произведение искусства. Однако

яего восприняла как зримое воплощение

строки Джона Донна «Не спрашивай, по ком

звонит колокол...». Я-то помню молодого,

резкого, застенчивого Рихтера — как и другие подростки, кто, приобщившись к музыке

благодаря Нейгаузу и Софроницкому, в конце сороковых «не вылезал» из консерватории. Самые младшие из «круга Рихтера» (не

говорю о музыкантах) — Наташа Журавлева

(дочь чтеца Дмитрия Николаевича Журавлева, которую Рихтер звал домашним именем

Тутик) и Митя Терехов (племянник Анны

Ивановны Трояновской, старшего друга

Рихтера) — тогда еще были детьми. Но, оставаясь вблизи Рихтера в середине девяностых, они, скорее всего, чувствовали, что их

старший друг приближается к концу своего

земного пути. Для меня же и после смерти

Рихтера увидеть его на экране столь исхудавшим, что у него даже изменилась форма головы, было невыносимо тяжко.

Мне показалось, что в фильме Рихтер

с миром дольним говорит уже «оттуда» и понимает это. На вопрос режиссера о том, как Мария

Вениаминовна Юдина

читала на своих концертах

стихи Пастернака, Рихтер

отвечает отчетливо-тихо:

«У нее же совсем не было

зубов». Свои исполнения

оценивает с беспощадной резкостью: «Я играл

ужасно...»; «Я думал —

хороший концерт, а оказалось...» И концовка:

«Я себе не нравлюсь,

всё» — и закрывает лицо старческими руками.

А явсе равно вспоминаю

его только молодым...

Но вернусь к книге.

По существу, это как бы

три книги в одной.

Первая — это разговоры Рихтера, записанные Монсенжоном на

пленку и положенные в основу фильма. Они

предварены предисловием Монсенжона, где

почти протокольно изложена история его

знакомства с Рихтером, описан характер их

общения и процесс создания фильма и книги.

Ювелирная работа, проделанная Монсенжоном, заставляет забыть, что эти тексты — бережная реконструкция его бесед с Маэстро,

которые длились два года.

Вторая — это дневники Рихтера, где он

с 1970-го по 1995-й записывал впечатления от

прослушанной им музыки. Это мог быть концерт или опера, но также и пластинка или кассета; запись, случайно услышанная в машине или специальное прослушивание собственного исполнения в студии с целью решить, стоит ли эту запись тиражировать.

Помимо указания на сочинение и исполнителя, Рихтер записывал и дату прослушивания,

а кроме того, перечислял друзей и коллег, которые слушали музыку с ним вместе. Нередко

описаны и обстоятельства, сопутствовавшие

прослушиванию, — например, был в опере,

на спектакле и т. п.

Эти дневники составляют бoльшую часть

книги (более 300 страниц), и, на мой взгляд,

именно они делают книгу бесценной. По ним

в значительной мере можно представить себе

ту самую «незыблемую скaлу», по которой

Рихтер жестоко судил прежде всего себя.

В большинстве случаев записи собственных

исполнений оставляют у него чувство недовольства, иногда даже отчаяния. Если он не

усматривает в своем исполнении явных недостатков (что случается нечасто), то сожалеет о

том, что, слушая себя, он не испытывает

подъема, не чувствует свежести.

Резкие высказывания о других музыкантах, дирижерах, певцах тоже есть, и их немало. Но это скорее огорчение от несовершенства мироустройства, что вот NN выбрал

неудачный или неверный темп, а ведь мог бы,

мог бы...

По этим записям можно отчасти реконструировать повседневный быт и образ жизни

Рихтера в эти годы: столь любимые им ежегодные рождественские елки, сопровождаемые Рождественской ораторией Баха; празднования Пасхи с прослушиванием «Страстей

по Матфею»; домашняя выставка картин,

бал-маскарад, музицирование с душевно

и духовно близкими ему музыкантами —

с Наталией Гутман и Олегом Каганом.

Но это, в общем, и все. Дневники и в самом деле только «О музыке», как он сам надписал эти тетради. О Нине Львовне Дорлиак,

кроме упоминания ее присутствия, в «Дневниках» он иногда пишет «мы с Ниной»; о Наталии Гутман — что он хотел бы с ней сыграть

то-то и то-то; о безвременной смерти Олега

Кагана — только упоминает сам факт. О Наташе Журавлевой, которую нежно любил, —

«читала текст либретто» (оперы, запись которой слушали). Иногда прорываются упоминания о тяжелом, подавленном настроении.

В «Дневниках» Рихтер распахнут перед

нами как исполнитель музыки, ее слушатель

и ценитель, но наглухо закрыт во всем остальном — и в радостях, и в страданиях. И о своих

работах как художника (он профессионально

рисовал пастелью), и о литературных пристрастиях он может как бы проговориться — но

по ассоциации с музыкой.

Третья часть книги Монсенжона носит

скорее специальный характер. Это полная

статистика профессиональной деятельности

Рихтера — где, когда и что исполнялось. В течение 55 лет своей карьеры Рихтер тщательно

и подробно фиксировал даты и репертуар

своих концертов. Исключение составляют

совсем ранние годы, до 1940-го, где репертуар

записан с известной приблизительностью,

и еще концерты на фронте в 1943 году (о последних я и понятия не имела).

Первая часть книги названа «Рихтер как

он есть». Здесь Маэстро говорит от первого

лица. Монсенжон свел вместе отрывочные

магнитофонные записи монологов Рихтера,

в результате чего ему удалось придать тексту

вид связного повествования, одновременно

не привнося собственных интонаций.

Рихтер был человеком предельно замкнутым и очень ранимым, а потому и резким:

таким его еще в сороковые годы знали не

только консерваторцы. Из книги Монсенжона становятся понятны не то чтобы причины

этого — у характера, вообще говоря, нет «причин», — но скорее естественность формирования такого характера у личности огромного

масштаба и столь сложной судьбы.

Мы узнаем, что Рихтеру, особенно в сороковые-пятидесятые годы, было что скрывать в самом житейском и самом тягостном

смысле слова — это была трагедия семьи.

Отец, оставленный матерью ради другого

и расстрелянный перед сдачей Одессы противнику в 1941 году всего лишь за свое немецкое происхождение. Слежка, которую Рихтер

обнаружил на гастролях в Тбилиси в 1943-м.

Что случилось с родителями Рихтера — прояснилось лишь через двадцать лет.

Расхожая фраза «гений всегда одинок»

неявно предполагает, что человек одинок

именно в качестве гения. Гения тяготит его

собственное совершенство, неизбежно предполагающее свою оборотную сторону — несовершенство, видимое лишь ему одному

и потому обрекающее его на экзистенциальное одиночество. Но все это — атрибуты зрелости. Только тогда это некоторая гарантия

пусть печальной, но гармонии.

Герой Монсенжона не просто Рихтер, но

Рихтер непокоренный — ни собственной гениальностью, ни славой, ни близостью конца —

ведь именно в эту бездну, а не на нас с вами он

смотрит с экрана. Но и в начале пути черты

гениальности сопровождали его — нередко

под маской необычности, странности, скрытности. От аудитории Рихтера всегда отделяла

невидимая стена: он как бы общался с духом

музыки, который говорил со слушателями

его, Рихтера, устами (точнее — руками). Менее всего этот скрытный и застенчивый молодой человек (в конце сороковых годов он никак не выглядел на свои тридцать — тридцать

два) мог показаться высокомерным — просто

он существовал в ином пространстве, чем зал.

В молодом Рихтере было много спонтанного, «вулканического»; консерваторский

«Стейнвей» иногда отвечал лопнувшей струной, но при этом оставалось впечатление,

что, как любил говорить Нейгауз, Рихтер играл именно то, что написано: просто другие

не умели это прочитать, а ему было дано.

Интенсивность воздействия игры Рихтера на слушателей была невероятной. Когда он

играл с оркестром, ценители музыки, являвшиеся в Большой зал с партитурами, ошеломленные, забывали перелистывать страницы.

При этом слушатели молодого Рихтера мало

напоминали восторженную аудиторию юного

Вэна Клайберна, не говоря уже о том стиле,

в котором с некоторых пор стали встречать

Спивакова, Башмета и Ростроповича.

Для моих ровесников, приобщившихся

к Рихтеру после 1945 года, он явился как бы

«ниоткуда», но из его рассказа о себе видно,

как интенсивно он жил именно как музыкант

с момента своего переезда в Москву в 1937 году. Бездомность, отсутствие своего инструмента, настоящая бедность — все было так же

маловажно, как погода или номер трамвая.

Зато была дружба с уникально одаренным пианистом Анатолием Ведерниковым, вместе

с которым Рихтер организовал студенческий

кружок. Несколько одноклассников (среди

них был Виктор Мержанов, с которым впоследствии Рихтер разделит первую премию

Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей 1945 года) собирались в пустом консерваторском классе и играли то соло, то в четыре руки все, в том числе и произведения,

которые в то время негде было услышать, —

чуть ли ни всего Вагнера, Брукнера, Рихарда

Штрауса и, разумеется, современников —

Мясковского, Хиндемита, Шимановского (из

«Дневников» видно, как много этот композитор значил для Рихтера).

Что играл Рихтер на том концерте, когда

я слушала его впервые, я в точности не помню. Вышел молодой человек, худощавый,

рыжеволосый; скованно-резко поклонился —

четко направо, четко налево, прямо. Сел на

банкетку к роялю. Дальше я «провалилась»

в музыку.

При общей скромности тогдашнего стиля

жизни консерваторская публика в конце сороковых и в пятидесятые годы была достаточно изысканной, в особенности в Малом зале,

где давались камерные концерты. Собственно, так можно ее охарактеризовать лишь глядя

из сегодняшнего дня: на мехмате МГУ страстными меломанами были и студенты, и профессура, так что в консерватории можно было

встретить кого угодно — от младшекурсников

до Андрея Николаевича Колмогорова.

Именно в Малом зале я впервые увидела

так близко Нину Львовну Дорлиак. Тогда ей

было около сорока. Красота ее была совершенно особого толка — не то чтобы нездешняя,

но не «нынешняя», не современная. Мне всегда казалось, что концертные платья для нее

были неподходящей «рамой», зато в совсем

простом черном платье (или свитере?) с глухим воротом Нина Львовна выглядела воплощением того, что обычно разумеют под Ewig

weibliche, «вечноженственным». Портрет Дорлиак, сделанный в сороковые годы художницей Кэто Магалашвили (он выставлялся

в Музее изящных искусств вместе с другими

картинами из собрания Рихтера и воспроизведен в книге Вадима Могильницкого[1]), вполне

передает ее облик — с той разницей, что при

гладкой прическе у Нины Львовны всегда выбивалась прядка волос у виска.

Тогда еще были живы и не пропускали

концертов Рихтера люди легендарные уже и для

моего поколения. Генриха Густавовича Нейгауза, которого Рихтер считал своим «вторым отцом», легко было заметить в зале по его еще не

полностью поседевшей гриве волос. В письмах

к друзьям Нейгауз постоянно сообщал, где

и что именно играл Слава, с комментариями

наподобие «Рихтер играет гениально и все время

новое» (1948, письмо к Б. С. Маранц); «...играл

сверхгениально, еще поднялся выше — уж прямо

невозможно, — какая-то впервые воплощенная

мечта, я весь полон этим... < ... > О нем одном мне

хотелось бы книгу написать...» (1951, письмо

к Е. Д. Ахвледиани)[2].

Знаменитый чтец Дмитрий Николаевич

Журавлев, искусству которого столько моих

ровесников было обязано открытием поэзии;

великий художник Роберт Рафаилович

Фальк, входивший в узкий круг общения

Рихтера вплоть до своей смерти в 1958 году.

И еще те, кого позже назовут «великими старухами» (в описываемое время это были еще

вполне бодрые дамы): Фаина Георгиевна Раневская, Цецилия Львовна Мансурова, Анастасия Платоновна Зуева, Ангелина Осиповна

Степанова, — целое поколение, жившее,

а главное — творившее вопреки эпохе, как бы при свете кремового абажура из квартиры

Турбиных.

Одна из них, Анна Ивановна Трояновская, сыграла в жизни Рихтера совершенно

особую роль. Признаюсь, что ее имя мне ничего не сказало бы, если бы я не прочитала

недавно вышедшую книгу художника Дмитрия Терехова «Рихтер и его время. Записки

художника»[3]. Митя Терехов был двоюродным

племянником Трояновской и близко знал того Рихтера, о котором до его почитателей доходили лишь смутные слухи: любителя далеких пеших прогулок, устроителя домашних

празднеств, однажды на пару с Ростроповичем нарядившегося крокодилом, друга Фалька и ценителя живописи.

Анна Ивановна была художницей. В начале века она училась живописи у Серова

и Матисса, а кроме того, серьезно занималась

пением, которое потом преподавала дома.

Дочь известного московского врача, она и после революции оставалась жить в отцовской

квартире в Скатертном, превращенной в огромную коммуналку. Некогда Анна Ивановна

дружила с Метнером; уезжая навсегда из России, он оставил ей свой рояль. Именно на

этом рояле более тридцати лет по десять-двенадцать часов подряд занимался Рихтер: вначале — потому что был попросту бездомен,

позже — потому что в высшей степени дорожил не только дружбой Анны Ивановны, но

и ее мнением о его игре. Это был дом, где он

чувствовал себя защищенным от любых

«вторжений». Именно благодаря Трояновской Рихтер стал рисовать пастелью. В одном

из монологов в первой части книги Рихтер говорит о том, что он «мог заявиться к ней в любой час дня и ночи».

Собственно, подробно Рихтер говорит

только о трех значимых для него людях. Это

Генрих Густавович Нейгауз, Сергей Сергеевич

Прокофьев — правда, в данном случае, по

словам Рихтера, он чаще встречался с музыкой, нежели с ее автором, — и еще пианист

Анатолий Ведерников, с которым дружил

в молодости, ночевал у него на даче и много

играл вместе.

Из «Дневников», опубликованных Монсенжоном, становится ясно, что о мировой

славе Рихтера мы знали куда меньше, чем

могли бы: СССР оставался закрытой страной.

Среди таких «белых пятен» — история «Музыкальных празднеств» в Турени, в помещении старинного амбара Гранж де Меле.

В 1964 году, сыграв концерт в Туре, Рихтер поехал по окрестностям подыскать замок,

где бы ему хотелось сыграть, но по акустике

все они не подходили. В конце концов вместе

с архитектором Пьером Буалем он выбрал

Гранж де Меле, старинный деревянный амбар

в деревне Меле. Там, начиная с 1964 года,

тридцать лет подряд он ежегодно устраивал

свой знаменитый фестиваль — как он говорит, «нечто такое, что соответствовало бы легкости пейзажа и легкости воздуха». О рихтеровских празднествах в Турени я узнала лишь

через много лет, и то случайно, от французских друзей, эти фестивали не пропускавших... И только позже, благодаря усилиям

Ирины Александровны Антоновой, нам были

подарены «Декабрьские вечера».

С годами попасть на концерт Рихтера

становилось все труднее: в Москве он играл

не так часто. Самое яркое мое воспоминание,

окрашенное к тому же личными мотивами, —

это концерт Рихтера с квартетом Бородина 31 декабря 1982 года. Исполнялся квинтет

Дворжака, оп. 81.

Я не просто не слышала прежде этого

квинтета; я не знала, что такая музыка все

еще возможна. Рихтер был монументален

и, как всегда, обращен внутрь себя. Музыка

была воздушна и обращена к каждому в зале — именно к каждому, а не ко всем вообще.

На этот концерт меня пригласил коллега, у которого случайно оказался лишний билет. Упоминаю об этом потому, что

вошли мы в Большой зал консерватории

добрыми знакомыми, а вышли оттуда в мягкую морозную ночь — вовсе того не предвидя — близкими друзьями на следующее десятилетие. Таково было воздействие «духа

музыки».

С тем бoльшим волнением я читала

в «Дневниках» запись, сделанную Рихтером

через три недели после этого концерта. Он

слушал квинтет в телезаписи и отметил: «о

качествах этого сочинения можно не писать,

недаром Брамс так высоко ценил этого композитора».

Как известно, Рихтер мог играть и любил играть везде, где был инструмент, —

в глухих сибирских селах (а он проехал весь

тогдашний Советский Союз по дороге

в Японию), в школе, в церкви, в любом маленьком европейском городке. Из книги

Монсенжона становится ясным, почему, при

всей своей пунктуальности и сдержанности,

Рихтер всегда оставался человеком настроения и скрытых страстей. Достигнув вершин,

он желал лишь одного: играть то, что ему хотелось, и только тогда, когда у него была подлинная внутренняя потребность играть.

Никаких заранее составленных расписаний!

Но тогда естественно выступать не в больших залах, где концерты расписаны на годы

вперед, а там, где есть место — и публика.

Школьный двор, часовня, программа, написанная от руки на листке бумаги...

Музыковед Жозеф Ромеро, призвавший

(уже после кончины Рихтера) всех филофонистов сообщать об известных им пиратских

и неучтенных записях Рихтера, писал о том,

что в сознании французов вообще не умещалась мысль о том, что пианист такого масштаба может, погрузив свой инструмент

в грузовичок, играть как странствующий музыкант — в любом приглянувшемся ему месте. Но, как считал Рихтер, именно тогда «люди придут не из снобизма, а чтобы послушать музыку».

***

В «Дневниках» Рихтера самые подробные записи касаются домашнего прослушивания в августе 1993 года «Кольца Нибелунгов» Вагнера в исполнении Фуртвенглера.

После первого вечера (это «Золото Рейна») Рихтер написал: «Можно друг друга поздравить...»

В последний вечер, подробно описав

впечатления от «Гибели богов», Рихтер пишет: «Что уж говорить о музыке? Надо стать

на колени и благодарить...»

[1] Могильницкий В. Святослав Рихтер. Челябинск: Урал — LTD, 2000 (Иллюстрированные биографии великих музыкантов).

[2] Генрих Нейгауз. Воспоминания. Письма. Материалы / Сост. Е. А. Рихтер. М.: Имидж, 1992.

[3] Терехов Д. Рихтер и его время. Записки художника. Неоконченная биография (факты, комментарии, новеллы и эссе). М.: Согласие, 2002; см. также: yanko.lib.ru/books/music.