Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

В начале был текст

Первым о «культурной индустрии» заговорил Теодор Адорно, критикуя процессы массовизации и тиражирования «культурного производства» в послевоенной Америке. Предметом его критики была стандартизация культурной жизни, связанная с быстрым превращением культурно-художественных продуктов в потребительскую ценность. Концептуальным основанием для этого толкования было принципиальное различение высокой и массовой культуры, что повлекло за собой растянувшуюся на десятилетия дискуссию о массовой культуре, массовых коммуникациях, экономике свободного времени и «новой социологии общества», в основе которой лежат новые форматы культурного потребления. Понятие «культурной индустрии» обнимало, прежде всего, каналы распространения, и именно этим обстоятельством объясняется внимание к средствам массовой коммуникации — кино, телевидению, радио, а также к рекламе и иным формам доставки информации — в рамках этой дискуссии, продолжающейся по настоящее время.

Понятие множественных культурных индустрий сформировалось в конце 60-х — 80-х годах, когда в обществе оформился отчетливый интерес к разного рода технологиям развития среды, прежде всего, среды современного города[1]. В экономическом смысле это было обусловлено растущей ролью сферы досуга и услуг, а также пониманием того, что инвестиционная привлекательность территории часто находится в прямой зависимости от качества среды и качества жизни на этой территории. Таким образом вложения в сервисы и инфраструктуры становятся экономически целесообразными с точки зрения стратегий городского или регионального развития. Именно к этому времени, если говорить о Европе и США, происходит лавинообразный рост числа клубов, центров развлечений, тематических кафе и иных элементов культурной среды. Новый толчок получает стратегия развития городских кварталов и центров, вплоть до создания районов, концентрирующих разные виды социально-культурной активности и программ возрождения городов через культурные и исторические ресурсы.

Тем самым термин «культурная индустрия», введенный Теодором Адорно и использовавшийся им в контексте критического анализа социальных противоречий и разрывов, теперь принципиально изменил свое значение и превратился в концепт, удобный для описания работ по изменению элементов социальной среды. Начинает складываться особое деятельностное пространство, в котором понятие «культурная индустрия» конкретизируется, обрастает целым слоем практических значений и смыслов, складывающихся в проектные, а затем и в профессиональные нормы. С указанным процессом связано и «дробление» данного понятия сообразно многообразию его практического применения: с этого момента употребление термина во множественном числе становится общепринятым.

Еще одно смысловое наполнение словосочетание «культурные индустрии» получает в относительно недавнем прошлом, с возникновением того, что Джереми Рифкин[2] обозначил как «культурный капитализм».

Именно в начале этого этапа получает распространение и становится влиятельной идея «экономики услуг». Суть ее состоит в том, что классическая теория рынка как «места» обмена товаров уступает место более «персонализированной» экономике, где более востребованным и, следовательно, более экономически выгодным оказывается предложение услуги. Не товар как «вещь», а именно услуга, предполагающая тот или иной формат отношений между продавцом и покупателем, способ ее предложения и распространения и, в конечном счете, ее многократное воспроизводство — вот что отныне определяет успешность любого предпринимательского действия[3].

Цель предпринимательской активности смещается от продвижения собственно товара или даже единичной услуги к укоренению тех «сервисов», которые этот товар или услугу сопровождают на протяжении достаточно длительного времени. Если речь идет о классическом рынке, где пиком активности является акт продажи или обмена или разовая встреча производителя и потребителя, то сам способ такой встречи не столь существен, поскольку имеет достаточно случайный характер. Но если между ними выстраиваются долгосрочные взаимоотношения, а сам дизайн этих отношений становится условием предпринимательского успеха, тогда уже логика этой длящейся коммуникации приобретает первостепенную важность. Отсюда и интерес к культуре поведения — к кодам, определяющим поведение человека в течение долгого времени. В дело вступают социально-культурные параметры, а предметом коммерции становится не товар и услуга, а стиль и образ жизни.

В этом, третьем, смысле понятие культурных индустрий оказывается предельно широким и относится ко всем механизмам формирования образа и стиля жизни — как отдельного человека, так и больших социальных групп. К слову сказать, не случайно почти полное временное совпадение последней версии «культурных индустрий» с этапом концептуального господства постмодернизма. Сосуществование в одном пространстве и времени различных культур, стилей и способов жизни способствует их превращению в товар на глобальных рынках «образов жизни», подрывая самые основы классических форм идентичности. И опять же, не случаен проявившийся в последние 10–15 лет интерес к региональной культурной политике, новым формам и способам образования, к самодеятельной (здесь и сейчас возникающей) культуре и т. д. Все это институты, позволяющие сохранять и преобразовывать собственную идентичность в условиях глобального культурного рынка[4].

Все три варианта наполнения понятия «культурная индустрия» сохраняют свою значимость для современной социально-культурной ситуации.

Остается актуальной позиция Адорно и Хоркхаймера, для которых идея культуры — уравненная в традициях XIX века с искусством — была синонимична креативности и воображению. В этой гегелевской традиции искусство рассматривалось как мощный инструмент критики социальности и социального, своего рода утопическое видение (по Мангейму), которое оставляло идеальное место для создания иной, лучшей в тех или иных отношениях социальной реальности. В онтологии франкфуртской школы, которая наследует способам мышления неокантианцев, превращение культуры в продукт, в объект массового потребления означает исчезновение плацдарма для социальной критики, потерю «способности критического суждения». Отсюда — неприятие культуры как продукта потребления и вся линия критики массовизации и консюмеризма.

Не утратила значения и трактовка социально-культурных конструкторов 60–70-х годов в европейской традиции проектирования городской и региональной среды. Для них понятие носило сугубо деятельностный характер и его объем был ограничен практическим смыслом качества среды на очень определенной территории (чаще всего, города). Конечно, этот подход предполагал множество междисциплинарных мостиков, позволяющих «перевязывать» в проектном режиме экономические, социально-демографические и миграционные потоки, втягивать в базовый процесс транспортные, инженерные, информационные и образовательные инфраструктуры. Но, по большому счету, относительно устойчивая рамка города или, на следующем шаге, региона удерживала все это многообразие представлений и помогала поддерживать приемлемый уровень коммуникации и понимания самых разных профессиональных групп и участников ситуации.

По сути, именно на этот временной период приходится пик волны «второй культурной революции»[5], когда во всех индустриально развитых странах происходит перераспределение не только количественных долей, но и качественное изменение отношения к рабочему и свободному времени. Свободное время оказывается не только вполне соразмерным в экономическом и инвестиционным смысле и, следовательно, начинает «застраиваться» инфраструктурами, приносящими экономическую выгоду. Оно оказывается тем пространством, на котором индустрии здорового образа жизни начинают теснить традиционное здравоохранение, где дизайн приватных и публичных мест оказывается фактором конкурентоспособности территории и одновременно является инструментом новой социальной стратификации городского населения, в котором, в конечном счете, заново переосмысляется характер отношения человека с его искусственной (культурной) средой.

Это «средовое» понимание культурных индустрий (именно во множественном числе, в отличие от версии Т. Адорно) также опирается на антропологический концепт человека, не сводимого к системе социально-трудовых отношений. Но если Адорно и Хоркхаймер опирались на потенциал мышления, воображения и свободы критики, то здесь степени свободы определяются плотностью инфраструктур и возможностью выбора деятельности, обеспеченного индустриями культуры[6].

Какой способ отношения к культурным индустриям актуален сейчас, когда масштаб этого явления предельно расширился? В географическом смысле можно говорить о глобализации культуры, а в более радикальных и жестких терминах — о культурном империализме[7]. Но и в более сложном — деятельностном — аспекте приходится учитывать рост влияния культурных индустрий, которое отражается не только на более или менее привычных практиках культурного действия, но и на общей организации экономики, политики и мирового предпринимательства. Способы деятельности и организации, которые были апробированы и выращены в сравнительно узком и экспериментальном сегменте профессиональных и полупрофессиональных занятий, рассматриваются как наиболее эффективные в ключевых областях общественной практики.

Представляется разумным ограничить объем понятия и свести его к таким технологиям (индустриям), базовым назначением которых является массовое производство/распространение текстов, несущих социальные значения (смыслы, коды поведения, стили жизни и т. д.). С другой стороны, конечно, любой материальный или нематериальный продукт производства может быть представлен как текст. Граница, как и во всяких иных сложных социальных феноменах, очень зыбка и порой неразличима. Но все же на уровне принципа возможно проведение различия между индустриальными продуктами с разным соотношением функциональных и коммуникативных (социально-текстовых) свойств. Одежда или машина, безусловно, текст, но в большинстве социальных ситуаций их функциональные параметры оказываются сравнительно более существенными.

На противоположном полюсе оказываются культурные артефакты, которые легко узнаваемы как тексты, но воспроизводство и распространение этих текстов-символов имеет полуиндустриальный или вовсе не индустриальный характер. Так, скажем, создание театральных текстов уже почти поставлено на индустриальную основу, с точки зрения форм организации, схем финансирования, работы с аудиторией и пр. Но все же каждый следующий спектакль не является повторением предыдущего и способен нести иной или даже альтернативный набор социальных значений.

В целом, с рядом ограничений и оговорок, можно было бы выделить собственную сферу «культурных индустрий», которая сложилась к середине — концу 90-х годов прошлого века. Все ее отдельные сегменты включены в деятельность по индустриальному производству и распространению текстов:

-

телевизионная и радиоиндустрия, включая кабельное и спутниковое TV;

-

индустрия производства фильмов, с учетом видео, DVD, а также фильмы на телевидении;

-

интернет-индустрия, включая все формы “net art” и “net culture”, а также производство сайтов, порталов и иных форматов коллективной и групповой коммуникации;

-

музыкальная индустрия: звукозапись (не только собственно музыкальная), распространение записей со всеми формами контроля и соблюдения прав, а также различные виды “live performance”;

-

издательский бизнес, включающий производство книг, компакт-дисков, информационных баз, а также (в определенной части) журналов и газет и сопутствующие ему услуги;

-

разного рода образовательные и игровые индустрии (иногда здесь используется обобщенное название “educainment”).

В несколько иной логике классификации по причине важности как в экономическом, так и в смысловом отношении следует упомянуть и такие сегменты, как:

-

индустрия рекламы и маркетинга со всеми относящимися к ней технологиями — хотя следует учитывать, что функциональная нагрузка этих видов деятельности выше по сравнению с собственно коммуникативным и смысловым элементом. Тем не менее значительный объем ресурсов обращается именно в этой сфере;

-

ряд технологий формирования городской и региональной среды в той части, где уже сформировалась социально-индустриальная модель воспроизводства и распространения этой деятельности — клубы, массовые действия и иные формы наполнения образа жизни, особенно в урбанистических центрах («творческие индустрии» в узком смыслев)[8].

В этом (знаково-семиотическом) смысле, с приоритетным выделением функции производства и технологичного распространения текстов, имеющих социальный смысл, культурные индустрии, безусловно, превращаются в своего рода мотор экономических и политических процессов. И в площадку весьма острой страновой и региональной конкуренции. При этом основной поток смыслов смещается в сторону глобальных эффектов, равно существенных для различных регионов мира.

По сути, при всей многослойности этого процесса на наших глазах происходит формирование нового языка управления, объектом которого является стиль и образ жизни больших групп населения в разных странах. Начиная с 80-х годов можно наблюдать превращение культурных индустрий (культурной политики в целом) в эффективный элемент новых управленческих технологий.

Из объекта, испытывающего эффекты турбуленции от других мировых факторов и тенденций, культурные индустрии и стоящие за ними виды деятельности сами превращаются в источник возмущения мировых процессов экономики и культурной политики[9].

Вот только некоторые из этих сдвигов, сказавшихся на общем изменении глобального социально-культурного и экономического климата.

Изменение приоритетов экономического роста

Настоящий бум культурных индустрий в 80–90-е годы был, с одной стороны, запущен общей социально-экономической ситуацией и изменениями стратегических приоритетов крупного и среднего бизнеса. Так, в частности, уже к началу 80-х обозначился перелом в пользу роста сектора услуг по сравнению с сектором производства товаров. Это, прежде всего, сказалось на объемах инвестиций в различные сегменты экономики.

Так, например, вложения в «экономику услуг» за период 1970–1990 годов увеличились в Великобритании в два раза, в Японии в полтора раза, в США в 1,4 раза и т. д. В цифрах, которые дает М. Кастельс[10], сложно определить, какая доля инвестиций пришла именно в «культурный сектор», однако можно предположить равноценный или даже опережающий рост в этом конкретном сегменте.

А если вспомнить, что в начале 80-х годов развитые европейские страны столкнулись с эффектами экономического кризиса — на фоне быстрого роста экономик «юго-восточных тигров», то сам факт быстро растущих вложений в зону хай-тека и культурных индустрий покажется еще более интересным. Эти сферы вложений, несмотря на высокую стоимость предварительных исследований и объективные сложности в управлении, превращаются из локально ориентированного бизнеса в фактор геоэкономической конкуренции регионов[11].

Изменение структуры занятости

За относительно короткий срок в 15–20 лет в развитых (пост)индустриальных странах произошли столь серьезные подвижки в общей структуре занятости, что это стало темой исследований, инициированных всеми крупными межнациональными организациями (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, ВТО и т. д.).

Правда, имеющаяся в открытом доступе статистическая информация построена так, что не дает возможности оценить роль культурных индустрий в узком смысле этого термина. Но даже в рамках укрупненного статистического подхода имеющиеся цифры выглядят весьма впечатляюще. Так объем занятости в «сфере культурной деятельности» вырос в Испании с 1987 по 1994 год на 24%, в Германии между 1980 и 1994 годами на 23%, во Франции с 1982 по 1990 год на 37% и т. д.[12]

В конце 90-х британское правительство опубликовало открытый доклад, названный “Creative Industries Mapping Document” («Карта культурных индустрий»). Согласно приведенным там данным, «креативные индустрии» давали мес та для работы более чем одному миллиону человек, что составило порядка 4% от всех занятых в стране. Для сравнения можно указать, что доля всех занятых в агропромышленном комплексе в этот же период была менее 1,5%.

Совсем уже узнаваемым, с точки зрения истории и традиций «свободных профессий», является изменение в структуре рабочей силы. Очень многие исследователи, обсуждая процессы 80–90-х годов, обращали внимание на растущее многообразие форм занятости, с неуклонным увеличением занятых временно, занятых частично, а также существующих за счет «проектной занятости» (фрилансов). Эта ситуация, как, впрочем, и все остальные, имеющие отношение к культурным индустриям, может оцениваться двояким образом. С одной стороны, мы имеем дело с расширением рабочих опций (сопряженных с большей мобильностью и расширением пространства выбора) в сфере занятости для значительной части профессионалов. С другой — и это одна из характеристик постиндустриальной эпохи — менее квалифицированные, менее компетентные становятся и значительно менее защищенными, поскольку снижается значение универсальных социальных гарантий.

Изменения бизнес-среды

Культурно-индустриальный сектор вызывает, как это ни странно, организационные инновации в корпоративном управлении. Во-первых, значительная часть вертикально интегрированных корпораций переходят к модели горизонтальной и вертикальной диверсификации, которая предполагает существование множества автономных фирм и центров, работающих в сетевой (или близкой к ней) логике взаимных деловых обязательств. Этот процесс, кстати говоря, хорошо описан Дж. Рифкиным[13] — в рамках его анализа эволюции крупнейших компаний Голливуда в их противостоянии экспансии телевизионных конкурентов в 60–70-е годы. Опыт, полученный в процессе реорганизации одного из крупнейших культурноиндустриальных центров (модель аутсорсинга, матричная организация, сетевые формы ведения бизнеса и т. д.), начинает осваиваться значительной частью крупного и среднего бизнеса.

Во-вторых, изменяется с нашей, культурно-индустриальной, точки зрения, характер партнерства между игроками, действующими в этом новом сегменте экономических интересов. В отличие от классических форм партнерства — картелей или холдингов, плацдармом для взаимодействия все чаще становятся совместные проекты. Опять же, по мнению Кастельса, это характерно для секторов хай-тека, где стоимость исследований и запуска новой продукции исключительно высока. Но проектный характер взаимодействия всегда был характерен именно для социально-культурных индустрий, и общая установка на такую форму организации является добавочным стимулом для развития сегмента и даже для «перекачки» менеджерских компетенций в зону крупного бизнеса.

Доля культурных индустрий в структуре «большого» бизнеса

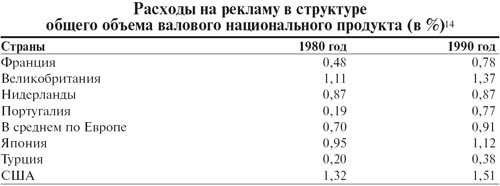

Эволюция значимости культурных индустрий особенно хорошо видна на фоне роста расходов на рекламу, которая сама по себе является «индустрией культуры» и занимает особое место в структуре современного бизнеса. Начиная с 80-х годов удельный вес расходов на рекламу и маркетинг начинает расти в два-три раза быстрее, чем общий объем национального или регионального продукта.

Заметим при этом, что Россия и с точки зрения современного состояния, и — наиболее вероятного развития культурных индустрий ближе к Португалии и, скажем, Турции, нежели к Нидерландам, где потребительский рынок в основном стабилизировался и не очень существенно отличается от других.

По мере усиления конкуренции на рынках общественного потребления невиданным дотоле образом растет и рынок рекламы. Это, в свою очередь, дает долгосрочные эффекты в сфере медиаиндустрий, которые не только увеличиваются в объеме вещания и прочих количественных характеристиках, но и — под давлением обрушившихся на них финансовых потоков — меняют стилистику своего присутствия в общественном поле[15].

Новый культурно-экономический курс?

Разрозненные попытки осмысления этих важных сдвигов привели, в конце концов, к появлению общей концепции «экономики переживаний». В рамках исследований одной из ведущих школ бизнеса — гарвардской — в 1999 году вышла книга, которая открывается фразой: «Каждый бизнес — это сцена: товаров и услуг уже недостаточно, чтобы быть успешным»[16]. Смысл концепции, причем экономический, состоит в том, что после эпохи стандартизированных услуг и товаров наступает «новое рыночное время» индивидуальных запросов, которые формируются на основе узкоиндивидуального опыта потенциальных потребителей. И, следовательно, основная прибавочная стоимость в XXI веке будет создаваться в зоне креативных индустрий, позволяющих индивидуализировать потребление в любой сфере мирового рынка[17].

Иными словами: весь сектор потребления (здесь авторы, по-видимому, намеренно избегают термина «массовый») превращается в экономику пережива ний, а формы работы с культурным опытом призваны создавать принципиально новый для экономического сознания продукт — уникальное переживание (новый опыт).

В целом оказывается очень любопытным наблюдать эволюцию, происходящую со сферой культурных индустрий за последние 20–30 лет. Сквозь динамику изменений, происходящих во «внешнем контуре», в мировой экономике, технологиях организации и управления, в социально-культурном горизонте и т. д. начинает, как в зеркале, проступать реальная специфика интересующего нас предмета. Когда та или иная характеристика локального характера «отщепляется» и начинает использоваться как общезначимая, как своего рода знак времени для более широкого круга социальных феноменов, то здесь и проступает истинный культурно-исторический потенциал этого явления.

Культурные практики, включая сферу культурных индустрий, постепенно сдвигались в центр социально-экономических и политических процессов на протяжении ХХ века. Об этом свидетельствовали объективные показатели как количественного увеличения объемов свободного времени, так и формирования качественно иной культуры потребления и досуга. Но если часть этого процесса можно понимать как результат влияния крупных (гео)политических и (гео)экономических сдвигов на область культурного производства и потребления, то другая (может быть, меньшая) часть связана с извлечением и рефлексией исторического опыта культурного производства и превращением его в культурную (уже в истинном, т. е. универсальном смысле) норму для других сфер человеческой деятельности. С этим последним обстоятельством и связана, по всей видимости, неопределенность в толковании современных «культурных индустрий»: это и предмет деятельности, но, в то же самое время, и указание на эффекты, которые эта локальная деятельность оказывает на значительно более масштабную практику.

[1] Переход от «негативистской» трактовки культурной индустрии Адорно к более прикладному применению понятия в его позитивном смысле (как описывающего ряд видов деятельности) связан с исследованиями французских социологов 60-70-х годов. См. об этом подробнее: Miege Bernard. The logics at work in the new cultural industries. Media, culture and society. 1987. № 9. 273–289.

[2] Rifkin, Jeremy. The age of access. Penguin, 2000.

[3] В одном из исследований, посвященном этой теме, приводится рассказ о том, как некая компьютерная фирма (предположительно IBM) предлагала потенциальным клиентам выкупить их «железо», но с условием стать постоянными заказчиками на сервисные услуги и обновление программ. Вторичность «продукта» по сравнению с «услугой» проявляется здесь в полной мере. На этом же принципе основаны «ценовые войны» крупных фирм — производителей, для которых цена на товар оказывается все менее существенной.

[4] Здесь, кстати говоря, возникает эвристичное плодотворное во многих отношениях переплетение экономической и культурной политики. Особенно это относится к региональному и городскому фокусам управления. В том смысле, что региональное управление стремится разрешить противоречие между глобальной логикой капитала, ищущего точки для роста, и пространственно ограниченной логикой территорий, стремящихся «связать капитал» на местном уровне. Нужно заметить, что зависимость территории от капитала здесь значительно выше, чем наоборот. И поскольку государство все более теряет контроль над этим балансом, цели регионального и городского развития становятся все более очевидными. В экономической политике роль инвестиционных стимулов со стороны государства падает, а специфически региональные ресурсы (экология, человеческие и социальные ресурсы, формы досуга, качество жизни и т. д.) возрастают в цене.

[5] Вторую волну «культурной революции», в отличие от первой — ориентированной на массовую ликвидацию неграмотности, выравнивание потребительских стандартов и пр., связывают, как правило, с формированием инфраструктуры досуга, здорового образа жизни, новых (непрерывных) типов образования и мобильности в пространственном отношении.

[6] Критики этих тенденций указывают обычно на опасность утери идентичности, которая следует вслед за глобализацией стандартов потребления. Идентичность (групповая и индивидуальная), по их мнению, будет оставаться универсальным ресурсом любых концепций социально-культурного и экономического развития. Угроза ее исчезновению ведет к радикальным формам сопротивления со стороны традиционных форматов групповой общности (в т. ч. и к терроризму).

[7] Следует сказать, что слухи о безраздельном господстве со стороны мирового культурного империализма несколько преувеличены. Так, например, несмотря на общепринятое мнение о господстве американской видео и кино-продукции на мировом рынке, цифры говорят об обратном. Так, например, Индия занимает первое место в мире по числу фильмов, выпускаемых в течение года (787 в 1998-м, США — 591). Правда стоимость единицы продукции различается даже не в разы, а в порядки: средняя стоимость фильма в США — около 14 млн долларов, в Индии — порядка 100 тыс. долларов. Индия (как, впрочем, Мексика и Бразилия) занимает вполне приличный рынок сбыта — в частности, в России, в странах ЮВА и т. д. Иными словами, преимущественное положение на глобальном рынке вовсе не означает устранения крупных региональных игроков.

[8] Здесь область культурных индустрий входит в прямое соприкосновение с так называемой «технологией гостеприимства» и туризма.

[9] Любопытно наблюдать, как в целом ряде «элитных клубов» приходит осознание и обсуждается процесс производства знаков и их последующая коммуникация и трансляция. Так, например, Джефф Малгэн, ближайший политический советник Тони Блэра, еще в 1991 году выпускает книгу с говорящим названием «Коммуникация и контроль». В более свободной форме это название можно было бы, наверное, перевести как «контроль коммуникации».

[10] См. об этом: Кастельс М. Информационная эпоха. М., 2000. Гл. «Трансформация труда и занятости».

[11] Рассмотрение культурных индустрий в «компании» с зоной хай-тека представляется вполне уместным, если учесть, что их значительная часть опирается на технологическую основу теле- и медиакоммуникаций, компьютерный «софт», информационные платформы и т. д.

[12] Culture, the cultural industries and employment. Bruxelles: European Commission, 1998.

[13] Rifkin, Jeremy. Op. cit. Part 2.

[14] Sanchez-Tabernero, Alfonso et al. Media concentration in Europe. Dusseldorf: The European institute for the media, 1993.

[15] Результаты этого «рывка» 80–90-х годов в культурных индустриях и связанных с ними индустриях медиапродукции пока еще, по-видимому, не оценены адекватным образом. Хотя с конца 90-х уже появляются исследования и разработки, сфокусированные на произошедших изменениях. См., например, «говорящие» названия глав в одной из таких работ: “Prime-time profits”, “Dominant ideology versus cultural contradictions”, “Advertising and consumer culture” и т. д. (Croteau, David, Hoynes, William. Media / Society: industries, images and audiences. Pine Forge Press, 2000).

[16] Pine B. Joseph, Gilmore H. James. The experience economy. Harvard business school, 1999.

[17] Ср.: «…все работники предприятия превращаются в актеров, сознательно создающих специальные эффекты переживаний для своих клиентов». И в самом деле, чашечка кофе в стандартизированном «Макдоналдсе» и, скажем, в ресторане на площади Сан-Марко — это две очень разные стоимости.