Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Размышления о «транзитологии»: раньше и теперь

Размышления о «транзитологии»: раньше и теперь[1]

Понятие «транзитология» придумали не мы с Гильермо О'Доннеллом, но наши имена часто связывают с ней, и даже упрекают нас за то, что мы ее создали. Когда мы писали монографию «Выход из авторитарного правления. Предварительные соображения о неустойчивых демократиях» (ниже — Transitions)[2], литературы по этому вопросу практически не было. Из книг и статей о том, как устроены «реальные» демократические государства и как в них поддерживается установленный порядок, можно было составить целую библиотеку, но сочинения о процессе перехода этих стран к демократии заполнили бы в ней лишь несколько полок. Кроме того, такие сочинения по большей части посвящены рассмотрению отдельных случаев. Работая над нашей книгой, мы в основном опирались на описания конкретных примеров перехода, предложенные другими участниками проекта Центра Вудро Вильсона, но при этом изучали и классиков политической мысли. Лично меня особенно вдохновляли труды Никколо Макиавелли, который много лет назад пытался осмыслить смену режимов в обратном направлении: переход от «республиканского» способа правления к «княжескому». Полагаю, что и Гильермо пришел к аналогичным умозаключениям, критически проработав литературу о сформировавшихся либеральных демократиях, согласно которой для установления демократического способа правления необходимо такое количество условий, что в привилегированную группу, насчитывающую два десятка стран, другим попасть практически невозможно[3].

Никто из нас не мог предположить, что за робкими попытками трансформации режимов, которые мы наблюдали в Южной Европе и Латинской Америке в начале 1980-х годов, вскоре последует смена форм правления в почти семидесяти государствах из самых разных регионов мира[4]. Во всех этих случаях заявленной (и получавшей поддержку граждан) целью было создание демократического общества — более или менее соответствующего нормам и практикам, принятым в двадцати государствах-пионерах из Западной Европы, Северной Америки и Океании. Эти неожиданные события, особенно в Восточной Европе и бывшем Советском Союзе, предоставили нам исключительные возможности для научных исследований и интеллектуального поиска (не говоря уже о том, что сами по себе принесли вполне понятное удовлетворение). Возник вопрос: можно ли распространить концепции, предположения, гипотезы и «предварительные выводы», полученные нами при анализе практики прошлого, на гораздо большее количество стран, очень сильно разнящихся во всем, что касается предшествующих форм правления, исторического опыта и культурных норм? Не стоит и говорить, что «арабская весна», начавшаяся в 2010 году, ставит перед транзитологами еще более сложные задачи — ведь очень часто утверждалось, что эти страны вообще находятся «за пределами демократии» по причине своей культурной (арабской) или религиозной (мусульманской) принадлежности.

Транзитология, эта новая и, вероятно, мнимая наука, претендует на то, чтобы объяснить и, предположительно, указать пути перехода от одного режима к другому или, в контексте сегодняшнего дня, от некоей формы автократии к некоей форме демократии. Предметом изучения в ней является исходный для нового режима и длящийся неопределенно долго период, который начинается с отказа от более или менее устоявшегося (или даже законодательно принятого) свода правил управления государством и кончается закреплением другого набора правил. Транзитология исходит из предположения, что выбор, сделанный в течение этого периода, будет оказывать долговременное влияние на конечный результат — то есть на тип возникшего в результате режима и/или на его качественные показатели. В этом ее главная ценность.

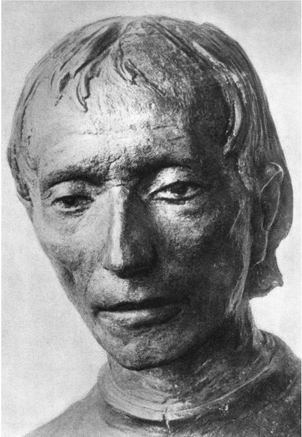

Основоположником транзитологии и ее святым покровителем (если о таковом вообще можно говорить) следует считать Никколо Макиавелли. Именно этот «хитрый флорентинец» был первым из великих политических мыслителей, который не только рассматривал результат политической деятельности как продукт, зависящий, пусть и не вполне предсказуемо, от объединенных усилий людей, но и признавал, что смене режимов присущи специфические проблемы и этапы.

Транзитология обязана Макиавелли определением двух фундаментальных начал, управляющих сменой режима. Первым и более важным была неопределенность (которую он называл fortuna, милость судьбы): «Нет дела, коего устройство было бы труднее, ведение опаснее, а успех сомнительнее, нежели замена старых порядков новыми»[5]. Более того, он предупреждает, что повлиять на процесс перехода можно лишь в ограниченных масштабах. По его оценке, в «женские времена», когда участники политических процессов (акторы) капризны, аморальны, лишены благотворного влияния всеобщих правил и относительно свободны от физического принуждения (necessitd), политические события лишь наполовину поддаются рациональному объяснению. В остальном они вызваны непредсказуемыми причинами, то есть милостью судьбы (fortuna).

Вторым началом является движущая сила (Макиавелли называл ее virtu, личная доблесть). Когда поведение политических акторов колеблется из-за отсутствия надежных институтов или сложившихся практик и мало зависит от структурных ограничений, результат в огромной степени будет определяться желанием акторов рисковать, проницательностью, с которой они могут оценить ситуацию, и решительностью, с которой они будут воплощать свои замыслы. Макиавелли приписывал эти качества действиям одного человека (отсюда и название его шедевра: «Государь»). Сегодня, учитывая возросшие масштабы и сложность требуемых решений, мы, скорее всего, ставили бы аналогичную задачу перед какой-то организацией — партией, группировкой, хунтой.

Таким образом, в момент рождения транзитология (вскоре забытая) имела не слишком широкие научные притязания и ярко выраженную практическую направленность. В лучшем случае ей было суждено остаться бессистемным набором правил возможного политического поведения и максим, помогающих сделать благоразумный политический выбор, — однако спустя почти 480 лет транзитологию возродили в качестве науки.

Исходные допущения и гипотезы

Практически все нижеперечисленные допущения или гипотезы, вообще говоря, могут быть выведены уже из базовых принципов: чрезвычайно высокого уровня неопределенности переходных процессов и характера возможной движущей силы. Они описаны, хотя и не всегда детально, в заключительной части наших Transitions.

Сложившаяся ситуация. На начальных стадиях трансформации режима, в условиях быстрых и непредсказуемых перемен, высокого риска, отсутствия сплоченных групп и неопределенных приоритетов, события обычно протекают под знаком «политической предопределенности», причем в гипертрофированной форме. Акторы полагают, что они участвуют в «открытых боевых действиях», предоставляющих новые широкие возможности, причем успех напрямую зависит от их личного поведения. Им трудно определить заранее, какие классы, социальные слои, учреждения или группировки выступают на их стороне: это и понятно, поскольку в большинстве таких сообществ нет единства мнений и четких планов действий. Когда этот головокружительный и опасный период остается позади, некоторые из акторов начинают «окапываться» на занятых позициях, или, как сейчас принято говорить, «укреплять новый режим»[6]. В лучшем случае они будут вынуждены принять совместно выработанные правила и придерживаться их, более четко организовать свою внутреннюю структуру, чаще взаимодействовать со своими сторонниками, укреплять материальную базу и более ответственно относиться к возможным долгосрочным последствиям своих действий. При этом они неизбежно столкнутся с ограничениями, которые обусловлены глубоко укорененными в обществе проблемами материального порядка и нормативными обычаями, по большей части практически не изменившимися со времени падения старого режима.

Варианты развития событий. Переход от автократии или авторитарного режима (в противоположность более определенному понятию перехода к демократическому режиму) может привести к различным результатам. Если основываться только на историческом опыте, первым и наиболее вероятным вариантом будет возврат к автократии — в той же самой или в другой форме[7]. Лишь немногим государствам удалось прийти к демократии с первой попытки или в результате равномерного и прямолинейного продвижения вперед. Большинству из них, прежде чем стать демократическими, пришлось вернуться к так или иначе видоизмененному прежнему состоянию или пережить период силового правления. Некоторые страны печально известны количеством неудачных попыток (например, Испания и Португалия в Европе, Эквадор и Боливия в Южной Америке, Турция на Ближнем Востоке, Таиланд в Азии, Нигерия в Африке), все же завершившихся установлением демократии в той или иной форме.

Вторым возможным результатом является формирование смешанного режима, хотя и не отвечающего минимальным процедурным требованиям политической демократии, но и не являющегося возвратом к прежнему состоянию. Такие «диктабланды» и «демокрадуры», как мы их называем, трудно признать надежными и долговременными решениями общих проблем управления, но они могут быть полезными импровизациями, позволяющими выиграть время — как для возврата к автократии, так и для последующего построения демократии.

Третий вариант развития событий (не рассмотренный нами подробно) может быть самым коварным. Терри Карл и я назвали его «неконсолидированной демократией»[8]. Политические системы, попадающие в эту категорию, в некотором смысле обречены на демократию, но не способны воспользоваться ее плодами и преимуществами. Они застревают в ситуации, когда все минимальные процедурные признаки демократии соблюдаются, но общепринятых правил игры для регулирования конкуренции политических сил не существует. Формальные правила, провозглашаемые в конституции или основных законах, рассматриваются как условные нормы, которые будут изменены или отвергнуты при первой же возможности.

Четвертый и наиболее желательный итог — это демократия, построенная на основе общепринятых правил и всеми признанных институтов гражданской свободы, политической толерантности и честной конкуренции основных акторов. Мы отдавали себе отчет в том, что определить точный момент установления демократии или надежно измерить степень ее достижения будет нелегко. Действительно, если слишком настаивать на соблюдении этих принципов, то можно прийти к терминологическому противоречию, поскольку демократические государственные системы никогда не консолидированы полностью. Их уникальность, в сравнении с другими режимами, состоит в предполагаемой способности к самопреобразованию, а также в способности встроить неопределенность в свое нормальное функционирование.

Четвертый и наиболее желательный итог — это демократия, построенная на основе общепринятых правил и всеми признанных институтов гражданской свободы, политической толерантности и честной конкуренции основных акторов. Мы отдавали себе отчет в том, что определить точный момент установления демократии или надежно измерить степень ее достижения будет нелегко. Действительно, если слишком настаивать на соблюдении этих принципов, то можно прийти к терминологическому противоречию, поскольку демократические государственные системы никогда не консолидированы полностью. Их уникальность, в сравнении с другими режимами, состоит в предполагаемой способности к самопреобразованию, а также в способности встроить неопределенность в свое нормальное функционирование.

Возможные акторы. Уже Антонио Грамши модифицировал идеи Макиавелли о движущей силе применительно к нашему времени, указав, что в современных условиях государь не может быть отдельным человеком, способным самостоятельно оценить ситуацию и взять на себя «доблестный» риск, — в этой роли должна выступать партия, которая способна предложить убедительный альтернативный сценарий будущего и обеспечить лояльность критической массы сторонников[9].

Если мы считаем, что демократия производится (и воспроизводится) гражданами, то возможность участвовать в изменении режима у них появляется только при условии объединения в достаточно крупную организацию, способную победить на выборах или повлиять на формирование правительства. Как и большинство политологов, мы с Гильермо считаем, что эта максима не требует доказательств[10]. По нашим наблюдениям, политические партии редко способствуют краху автократий, но как только страна уверенно становится на путь преобразований, особенно после объявления выборов с неопределенным результатом, они немедленно заявляют о себе и оттесняют различные ассоциации, движения и отдельных героических личностей, чей вклад был гораздо более значительным. Не сформулировав этот постулат достаточно четко, мы упустили шанс подарить ранней транзитологии один из ее наиболее вдохновенных лозунгов: «Приведем в порядок партии!»[11]. Ортодоксальные либеральные экономисты (намного хуже нас разбиравшиеся в отличительных чертах переходных процессов) без колебаний провозгласили, что стоит лишь принять лозунг: «Приведем в порядок цены!», как все остальные части существующей капиталистической системы встанут на свои места. Возможно, от такого заявления нас удержало то, что наша работа в основном посвящалась институтам гражданского общества, а также подозрение, что мы толком не представляем, какой должна быть «упорядоченная» партийная система. В литературе, описывающей «реальные демократии», признают наиболее совершенной систему с двумя партиями, сменяющими друг друга у власти, но такая система представлялась недостижимой и потенциально неадекватной для государств, которые мы изучали, особенно для стран Восточной Европы. Мы также знали, что в некоторых странах — например, в Уругвае, Чили, Греции — уже существовали исторически устоявшиеся партийные системы, но они оказались неспособны предотвратить захват власти авторитарными правителями.

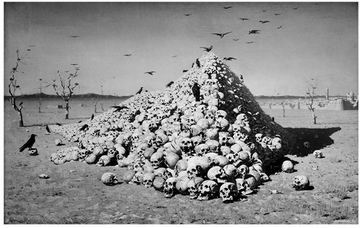

Возможные варианты перехода. Моя коллега и соавтор Терри Карл выдвинула гипотезу, согласно которой на тип и качество демократии значительное влияние оказывает способ перехода от автократии[12]. Именно в период перехода акторы вырабатывают большинство правил, которыми они будут руководствоваться в дальнейшем сотрудничестве и конкуренции. Особенно важно то, что способ перехода оказывает решающее влияние на самоопределение акторов и на распределение властных полномочий между ними. Так, в зависимости от избранного способа перехода акторы могут склоняться к поспешным решениям, поскольку не обладают достаточной информацией о возможных альтернативах и не особенно задумываются о долгосрочных последствиях. Подобные непродуманные решения, временные союзы и импровизированные компромиссы, порожденные стечением кризисных обстоятельств, обычно накапливаются и создают нежелательные прецеденты. Некоторые из них могут быть позже закреплены в более формальных нормах и даже включаться в конституцию. Таким образом, полезно учитывать «врожденные пороки» процесса демократизации, обусловленные не только характерными для данного общества структурными особенностями, но и сопутствующими обстоятельствами, возникающими непосредственно в момент смены режима. Терри Карл и я выделили четыре базовых варианта перехода, в зависимости от наличия или отсутствия широкомасштабного насилия и от того, какие акторы занимают доминирующее положение — элита или широкие массы. Эти варианты мы назвали (1) реформистским; (2) революционным; (3) пактированным и (4) навязанным[13]. Исторически два первых представлены шире, но в наши дни, как казалось даже в то время, когда мы писали Transitions, все чаще встречаются два последних. Коротко говоря, попытки демократизации «снизу» сменяются попытками демократизации «сверху», осуществляемой представителями старого режима или через переговоры с ними. Каждый из четырех вариантов подталкивает, в силу своей природы, к разным результатам.

Преобладающий международный контекст. Мы с Гильермо, проведя сравнительный анализ наблюдавшихся в то время вариантов демократизации, пришли к убеждению, что она является (и должна быть) принципиально эндогенным процессом — в двух отношениях. Внешнеполитический структурный контекст — а именно те черты международной зависимости, которые, как мы утверждали, были исключительно важны в течение двух предшествующих десятилетий для установления автократических режимов в Латинской Америке, — представлялся слишком неоднородным и слишком мало связанным с мотивами инициаторов перемен, чтобы сыграть в обратной трансформации режимов, которую мы наблюдали, роль, сопоставимую с эндогенными факторами. Внешнеполитическая конъюнктура также казалась неблагоприятной для тех стран, которые нас тогда интересовали. «Реальные» демократии давно провозглашали, что поддерживают демократические преобразования в любой точке мира, но на деле такая поддержка была крайне мала. И действительно, приводя в качестве аргумента национальную безопасность, они активно поощряли или пассивно содействовали автократиям, появлявшимся и закреплявшимся в обоих «южных» регионах. Мы также отметили, что как раз из-за неопределенности переходного процесса и усиленной активности внутренних акторов при согласовании правил игры внешние силы выглядели не подготовленными к принятию решений о времени и месте своего вмешательства, а если и вмешивались, то их действия трудно было назвать предсказуемыми и результативными[14]. Конечно, мы знали, что новые демократии неизбежно попытаются усвоить и адаптировать успешные, на их взгляд, подходы демократических государств, возникших ранее, но были уверены, что еще раз пройти к демократии проторенным когда-то путем невозможно, а значит, и результат усилий окажется иным, если не прямо противоположным. Эта «неповторимость» процесса демократизации имеет бесчисленные побочные следствия, и все они обусловлены глубинными различиями внутриполитического и международного контекста, а также природой уже сформировавшихся демократий. Другими словами, ученые или знатоки, попросту экстраполирующие количественные данные или пытающиеся извлечь качественные «уроки» на основе опыта своих предшественников, с большой степенью вероятности наделают серьезных ошибок в оценке результатов сегодняшних событий[15]. В Transitions мы избегали делать выводы о будущем рассматриваемых нами стран на основании примеров из прошлого других стран, хотя в то время еще не развили подробно понятие последовательных «волн» демократизации.

Предполагаемая политическая единица. Возрожденная в нашем веке транзитология существенно отличалась от первоначальной версии в одном ключевом аспекте. Внимание Макиавелли было сосредоточено не столько на распределении и использовании политической власти, сколько на определении объекта, над которым эта власть будет осуществляться. Говоря современным языком, его в первую очередь интересовало не формирование режима правления, а строительство государства. Мы принимали как безусловную данность то, что он считал наиболее спорным, а именно: самоидентификацию и границы изучаемых нами территориальных единиц. Между тем любая законная форма правления может существовать лишь при условии, что по этим вопросам достигнута и соблюдается договоренность, — особенно если речь идет о демократическом правлении, поскольку при нем оспаривать самоидентификацию и границы территориальной единицы гораздо легче, чем в автократиях. Более того (и в этом главное затруднение), не существует демократического механизма, позволяющего откладывать решение этих вопросов на более позднее время. Плебисциты, которые иногда использовались для такого решения, являются обманом, так как их исход зависит от того, кто был изначально допущен к голосованию. Почти все «реальные» демократии сформировались внутри территориальных единиц, исторически образованных недемократическими способами, обычно в результате военных действий или благодаря финансовому могуществу королевских династий и заключению династических браков[16]. Сегодня подразумевается, что эти единицы являются «национальными государствами», то есть обладают единой или по меньшей мере преобладающей государственной идентичностью, а также неоспоримой монополией на использование вооруженного насилия на обособленной и точно определяемой территории. Кроме Испании, которая составляет частичное исключение (во всяком случае, на первоначальном этапе), все изучаемые нами страны Южной Европы и Латинской Америки обладали этими свойствами, и свобода коллективного самовыражения и политическая конкуренция, появившиеся вместе с демократическим строем, по-видимому, не ставили их под сомнение.

Накопившиеся замечания и коррективы

Как выяснилось, первоначальные допущения и гипотезы транзитологии были хорошо обоснованы. Неопределенность переходного процесса и движущая сила сочетаются таким образом, что пограничный период приобретает аномальный характер, и есть все основания рассматривать его как особую форму политической жизни. Однако, анализируя события последних двадцати пяти с лишним лет, я понял, что некоторые из наших допущений и гипотез необходимо пересмотреть и сформулировать заново.

Новый взгляд на ситуацию. В рассмотренных нами случаях степень неопределенности и движущие силы разнились гораздо больше, чем предполагалось. Вначале различия были выражены очень явно — наиболее ярким примером является Португалия после революции 1974 года, — но со временем начали сглаживаться[17]. Это можно объяснить, в частности, неким процессом политического обучения: предыдущие случаи успешного перехода, например в Испании, стали служить моделью для стран, где переход начался позже. Когда в течение краткого времени совершается так много попыток демократизации, распространение уже опробованных способов перехода (и, более того, уверенности в успехе) кажется неизбежным, даже при наличии значительных культурных различий и большой географической удаленности от образца. Не исключено также, что меньшая степень неопределенности и большее однообразие движущих сил объясняются постепенным распространением двух моделей перехода, редко встречавшихся в прошлом. Важными элементами «пактированных» и «навязанных» переходов являются большая уверенность относительно намечающихся правил игры и меньший простор для независимых действий политиков, занимающих в этот момент государственные посты. Первое обусловлено тем, что переговоры между умеренными деятелями старого режима и умеренными представителями оппозиции обычно касаются соглашений о проведении выборов, статусе партий и формах исполнительной власти, а второе — тем, что правители-автократы (или по крайней мере большинство из них) имеют достаточно возможностей для контроля, чтобы определять содержание событий и темп их развития в переходный период. Еще одним неожиданным элементом (который мы обсудим ниже) является возрастающая роль внешних, особенно региональных акторов. Зарубежные правительственные и неправительственные организации поразительно успешно влияли на побудительные мотивы внутренних акторов, поощряя их действия, направленные на продвижение к демократии и, что еще важнее, наказывая за действия, угрожающие возвратом к автократии. Разумеется, наиболее ярко это проявляется в государствах, претендующих на вхождение в Европейский союз, но Организация американских государств и МЕРКОСУР также сыграли заметную роль в предотвращении возврата к прежним формам государственного устройства. В других частях мира региональные (или глобальные) организации играли гораздо меньшую роль: это относится, например, к Африканскому союзу и АСЕАН.

Реальные результаты. По-видимому, шансы возникновения режимов демократического типа в результате попытки установления демократии существенно повысились. Опираясь только на рассмотренные нами случаи, можно утверждать, что (пока) нигде не произошло явного и внезапного возврата к автократии, хотя в некоторых странах процесс перехода растянулся на долгое время, некоторые оказались в противоречивом положении, и лишь кое-где появились симптомы постепенного ухудшения ситуации. Это тем более удивительно, что многие факторы, которые, по мнению теоретиков, облегчают установление «реальной» демократии (или даже являются необходимыми условиями для успешного перехода к ней), часто, если не в большинстве этих стран, отсутствовали. Экономический рост и уровень занятости не всегда превышали значения, существовавшие при автократическом правлении; показатели социального равенства и распределения доходов не всегда быстро изменялись к лучшему; правительство часто утрачивало доверие; ключевые параметры, по которым можно судить о «гражданской культуре» общества, снижались, но все же минимальные институты «реальной» демократии не упразднялись. Они продолжали существовать, хотя и не всегда пользовались уважением граждан.

«Страшной тайной» здесь, возможно, является то, что создание демократического государства, пусть и ставшее более частым явлением, уже не имеет столь радикальных следствий, как в прошлом. Исходя из представлений не только борцов за демократию, но и ученых, стремящихся понять, какими бывают результаты подобного перехода, можно было бы ожидать — главным образом на основе анализа предыдущих попыток демократизации, — что такая смена режима приводит к гораздо более значительным изменениям во властных отношениях, правах собственности, политической номенклатуре, экономическом равноправии и социальных статусах. Мы не утверждаем, что «ничего не изменилось». Достигнут заметный прогресс в том, что касается соблюдения прав человека, уважительного отношения к обычным людям со стороны властей, расширения личной свободы, и граждане оценили это по достоинству (даже если зачастую позитивные перемены быстро «сошли на нет»). Но с учетом факторов, которые, по всей вероятности, будут влиять на долгосрочное распределение сил в государстве, можно утверждать, что демократические преобразования, осуществленные в последнее время, оказались куда менее глубокими, чем в прошлом[18]. Важнейший момент: демократический транзит, как оказалось, не представляет слишком большой угрозы для имущих и привилегированных групп, ранее поддерживавших автократию. Как только эти группы поняли, что их классовые, групповые и даже корпоративные интересы защищены демократическим правительством в той же, если не в большей степени, главный стимул, побуждавший их желать возврата к автократическому правлению, сразу исчез.

Реальные акторы. Примерно тогда же, когда интересовавшие нас страны начали эксперименты по созданию своих демократий, характер и роль политических партий в «реально существующих» демократических государствах претерпевали важные перемены, ускользнувшие в тот момент от нашего внимания[19]. Уже в 1980-е годы в Западной Европе партии начали терять своих членов и добровольных помощников, оказывавших им финансовую и организационную поддержку. Избиратели все меньше идентифицировали себя с партиями и были не склонны голосовать за них из года в год; в то же время все меньшее число избирателей вообще утруждали себя появлением на пунктах голосования. Как следствие результаты выборов становились все менее предсказуемыми и стабильными; появлялись и исчезали так называемые партии-однодневки; все труднее было формировать — и сохранять у власти — однопартийные правительства или стабильные коалиции. Рейтинг политиков и доверие к партиям, согласно опросам общественного мнения, достигли рекордно низких отметок[20]. Так происходит по целому ряду причин. Партийные идеологии уже не столь убедительны и все меньше отличаются друг от друга — за исключением тех, что находятся на (расширяющейся) периферии системы. В повседневной жизни все реже встречаются партийные символы, исчезают партийные газеты и уменьшается число социальных групп, связанных с партиями, — это помогает понять, почему значение таких групп поддержки в политическом процессе снизилось и почему они больше не служат для большинства граждан основным элементом политической самоидентификации. В целом можно отметить, что политические партии по-прежнему остаются непременным элементом формальной организации предвыборной борьбы на всех уровнях управления, но несут значительные потери в том, что касается численности активистов и последователей, внутренней сплоченности, последовательности программ и доверия со стороны граждан. Короче говоря, новые демократии родились в эпоху, которая в принципе не способствует появлению «нового государя», каким его представлял Грамши.

Мы предполагали, что на так называемых учредительных выборах победит партия или коалиция, которая сможет брать верх и на последующих выборах, то есть удерживать власть на протяжении примерно 10—12 лет. Именно этот гегемонистский вариант развития наблюдался в подавляющем большинстве новых демократических государств, возникших в первой половине XX века: например, в Финляндии, Чехословакии и Ирландии после Первой мировой, а также во Франции, Италии, Германии, Австрии и Японии после Второй мировой войны. Но в последней четверти века чаще всего имела место прямо противоположная ситуация. Установилось правило: какая бы партия ни победила на учредительных выборах, следующие она скорее всего проигрывает. Гильермо, я помню, придумал даже концепцию: «проклятие Суареса», получившую свое название от Адольфо Суареса, который выиграл первые выборы в Испании, а на следующих собрал так мало голосов, что это стало историческим рекордом в европейских странах. Суарес не только не прославился в результате успешного перехода к демократии, но и был жестоко наказан за то, что страна не достигла достаточной безопасности и процветания. С тех пор такой сценарий постоянно повторяется, особенно в Центральной и Восточной Европе.

Фактические типы переходов. Избрав не «пробабилистский», а «поссибилистский» подход, мы сознательно не акцентировали внимание на двух наиболее исторически широко представленных типах транзита: революционном и реформистском, требующих для трансформации режима длительной мобилизации масс, с применением насилия или без него. За некоторыми исключениями — Перу, входившая в нашу выборку, Южная Корея и Филиппины в Азии, Чехословакия в Восточной Европе, ЮАР в Африке и, в последнее время, Тунис, Египет, Ливия и Сирия на Ближнем Востоке — такая мобилизация чаще всего происходила после, а не до начала процесса перехода. Разумеется, одобрение массами процесса демократизации в какой-то степени присутствовало практически во всех случаях[21], но оно обычно было спорадическим или слабым, и на деле процесс перехода инициировался элитами — правящей и конкурирующими (или только правящей), — зачастую, видимо, из-за страха перед более широкой мобилизацией масс в будущем. Конечно, в наших Transitions мы приветствовали возможность тактированных и даже навязанных переходов, но не предполагали увеличения их числа (и не питали иллюзий относительно нашей способности содействовать таким переходам). Оглядываясь назад, мы понимаем, что смена типов перехода вполне объяснима. Начнем с того, что правящие автократические элиты получили больше возможностей для физического подавления революционных угроз, и тем более для отклонения притязаний реформистов[22]. Но есть событие, которое элита не в состоянии предотвратить: собственный внутренний раскол. А раскол, в зависимости от соотношения сил, — не говоря уже о том, насколько политика элит привлекает или отталкивает ключевые группы поддержки в экономике и в обществе, — обычно приводит к тому, что одна из выделившихся частей бывшей элиты либо предпринимает инициативу по (тщательно контролируемой) смене режима, либо начинает (осторожные и зависящие от многих условий) переговоры с умеренными силами в оппозиции. Наряду с этой структурной возможностью необходимо учитывать еще два конъюнктурных фактора: неожиданный и широко разрекламированный успех тактированного перехода в Испании, который породил последователей в таких разных странах, как Уругвай, Польша, Венгрия и ЮАР; и опыт, накопленный консервативными сторонниками автократии, постепенно осознавшими, что демократизация в современном контексте не так уж сильно угрожает их благосостоянию, привилегиям и возможности участвовать в политической борьбе.

Новый международный контекст. Когда мы с Гильермо писали нашу книгу, международный контекст обеспечивал «пассивное» и терпимое отношение к демократизации на мировой периферии, но лишь при условии, что она не грозила нарушить равновесие сил между западным и восточным блоками. Если оставить в стороне некоторые политические шаги администрации Картера в сфере прав человека, нельзя сказать, что США и их союзники активно способствовали распространению демократии с помощью специальных учреждений[23]. Но когда к середине 1980-х годов стало ясно, что смена режимов приобретает большой размах и широкое территориальное распространение и, что еще важнее, когда крушение СССР в 1989—1990 годах сняло с повестки дня проблему глобальной безопасности, западные демократии спешно организовали новые правительственные организации и/или перепрофилировали существующие агентства «помощи зарубежным странам», сделав их инструментами «распространения демократии». Значимость международного контекста, вопреки нашим ожиданиям, неуклонно возрастала с каждым новым крахом автократии и попыткой установления демократии. Чем позже государство втягивается в такой процесс, тем больше у него шансов получить внешнюю поддержку или, напротив, пострадать от вмешательства со стороны уже существующих демократических правительств. Причем это внешнее влияние не ограничивается деятельностью правительственных организаций. Похоже, с каждым новым случаем демократизации возникает все больше неправительственных организаций и сетей, обеспечивающих утверждение прав человека, защиту этнических меньшинств, наблюдение за процессом выборов, консультации по политическим и экономическим вопросам, профессиональный обмен. В настоящее время нет ни одной страны в мире, которая даже в самом начале своего опыта по построению демократии не была бы в буквальном смысле слова наводнена различными ассоциациями, движениями, партийными и частными фондами, консалтинговыми компаниями и, кроме того, знаменитыми деятелями из разных стран света. Вопрос о том, объясняет ли эта совместная деятельность правительственных и неправительственных организаций тот факт, что случаи открытого возврата к автократическому режиму правления довольно редки, остается спорным[24].

По-видимому, само существование такого зачаточного «переходного гражданского общества» влияло на внешнюю политику демократических доноров. Правительства стран, где граждане особенно активно поддержали такие НПО, выступающие за демократию и права человека, вынуждены официально и более решительно защищать усилия по демократизации, отказываясь при этом от привычного понимания «национальных интересов». Традиционные протесты против «вмешательства во внутренние дела» становятся все менее убедительными, а граница между сферами национальной и международной политики — все более размытой. В долгосрочной перспективе еще более важным фактором давления на оставшиеся автократии или демократии, переживающие рецидивы автократизма, могут стать многосторонняя дипломатия и международные организации. «Политическая обусловленность» заняла место рядом с «экономической обусловленностью», уже давно практикуемой МВФ и МБРР. Глобальные и региональные организации напрямую связывают предоставление кредитов, заключение коммерческих соглашений, принятие в число своих членов и прочие льготы с особыми требованиями к государствам-получателям по реформированию политических институтов, проведению честных выборов, соблюдению прав человека, защите физической безопасности и культуры этнических или религиозных меньшинств. Бывает и так, что совокупность различных двусторонних и многосторонних соглашений значительно ограничивает свободу поведения новых демократических лидеров. Интересно, что некоторые из них подчас буквально требуют от международных организаций наложить жесткие ограничения — тогда при проведении в жизнь непопулярных решений у них появляется возможность сказать своим гражданам, что им не оставили другого выбора!

По-видимому, само существование такого зачаточного «переходного гражданского общества» влияло на внешнюю политику демократических доноров. Правительства стран, где граждане особенно активно поддержали такие НПО, выступающие за демократию и права человека, вынуждены официально и более решительно защищать усилия по демократизации, отказываясь при этом от привычного понимания «национальных интересов». Традиционные протесты против «вмешательства во внутренние дела» становятся все менее убедительными, а граница между сферами национальной и международной политики — все более размытой. В долгосрочной перспективе еще более важным фактором давления на оставшиеся автократии или демократии, переживающие рецидивы автократизма, могут стать многосторонняя дипломатия и международные организации. «Политическая обусловленность» заняла место рядом с «экономической обусловленностью», уже давно практикуемой МВФ и МБРР. Глобальные и региональные организации напрямую связывают предоставление кредитов, заключение коммерческих соглашений, принятие в число своих членов и прочие льготы с особыми требованиями к государствам-получателям по реформированию политических институтов, проведению честных выборов, соблюдению прав человека, защите физической безопасности и культуры этнических или религиозных меньшинств. Бывает и так, что совокупность различных двусторонних и многосторонних соглашений значительно ограничивает свободу поведения новых демократических лидеров. Интересно, что некоторые из них подчас буквально требуют от международных организаций наложить жесткие ограничения — тогда при проведении в жизнь непопулярных решений у них появляется возможность сказать своим гражданам, что им не оставили другого выбора!

Европейский союз с его многоуровневыми и разнообразными поощрительными программами сыграл значительную (хотя и недостаточно большую) роль в упрочении демократии в странах Южной Европы[25]. Гораздо существеннее его влияние было в Западной Европе, где условия для принятия в состав ЕС были гораздо более конкретными и разносторонними. В мире нет другого региона, обладающего такой сложной и всеобъемлющей институциональной инфраструктурой, как Западная Европа. Организация американских государств и Организация африканского единства также предприняли некоторые шаги по обеспечению коллективной безопасности новых демократических государств и частично сняли традиционные запреты на вмешательство во внутренние дела своих членов. Лига арабских государств и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии куда менее активны в данном вопросе. Важными — вне зависимости от роли транснациональных организаций — здесь могут оказаться ситуации, когда регион становится настолько насыщенным демократическими государствами, что страну практически полностью окружают демократические соседи. Это, по-видимому, оказывает все большее давление на немногие оставшиеся автократии и на те страны, которые склонны к автократическим рецидивам, побуждая их двигаться вместе с остальными странами региона в сторону демократии, — хотя примеры Кубы и Гаити в Латинской Америке показывают, что этот фактор едва ли можно считать достаточным.

Проблема территориальной единицы. Демократия, или по крайней мере известная нам демократия, исторически развивалась в рамках суверенного национального государства. Хотя такое государство всегда было в какой-то степени абстракцией, поскольку на деле многие политические образования этого рода включали в себя несколько обособленных национальных групп, не всегда обладали реальной монополией на использование организованного насилия внутри своих границ и часто экономически и политически зависели от иностранных государств, — тем не менее, они обеспечивали столь высокий уровень сплоченности, что многие ученые не могут и представить, что демократия возможна в других рамках[26]. Нет сомнений в том, что для реформирования политических институтов предпочтительнее ситуация, когда национальная самоидентификация, территориальные границы и суверенная власть уже налицо[27]. Более того, демократического пути для последующего определения, что должно являться дееспособной политической единицей, не существует.

«Самоопределение народов или наций» — прекрасные слова, но они ничего не говорят о том, как осуществить это самоопределение, особенно в процессе перехода к демократии.

Некоторые особенности современного регионального и глобального контекста, в котором развиваются процессы демократизации, делают достижение «соответствия» между политической единицей и установленной в ней режимом гораздо более проблематичным, чем нам казалось ранее. В таких странах, как Испания, Чехословакия, Югославия и Советский Союз, исторически сложившийся централизованный тип правления породил чувство глубокой неприязни у языковых и этнических меньшинств, которое не могло не обнаружиться, как только появились предоставленные демократией возможности для свободы волеизъявления и конкуренции. В противоположность нашим начальным предположениям здесь «национальный вопрос» во время переходного периода оказался много важнее, чем вопрос «социальный» или «военный», хотя нужно отметить, что в конце концов (иногда после масштабных силовых конфликтов) были найдены адекватные решения — от асимметричного федерализма до отделения частей государства на основе переговоров. Менее предсказуемым оказался тот факт, что даже намного более однородные в культурном отношении и политически сплоченные территориальные единицы столкнулись с новыми задачами «обеспечения соответствия» между своими национальными границами и внешними силами. В некоторых случаях внешнее влияние было благоприятным, поскольку вступление (или перспектива вступления) в такую региональную надгосударственную систему, как ЕС, само по себе способствующее (или даже требующее) демократизации, накладывало серьезные ограничения на институциональные предпочтения национальных политиков[28]. Более серьезную проблему, однако, представляли собой ограничения со стороны международных финансовых институтов и многонациональных корпораций, не оставивших только что созданным демократическим правительствам возможности оправдать надежды своих граждан. Эти «демократии без свободы выбора» столкнулись с необычайно высоким уровнем разочарования населения. В некоторой степени это обстоятельство помогает объяснить широко распространенную дисгармонию в общественном мнении: при исходной поддержке демократии как наилучшей формы правления наблюдается разочарование в реально существующем правительстве как недостаточно демократическом. Одним из самых неожиданных и наиболее распространенных изъянов новых демократий стало медленное и нестабильное развитие благоприятной политической культуры, которая должна была бы стать предпосылкой для их выживания. Судя по всему, граждане таких стран относятся к политическому процессу довольно безответственно и цинично, и это может в равной степени объясняться и неполноценностью самой территориальной единицы, и деятельностью правительства.

Заключение

Вернемся к тому, с чего я и Гильермо начинали. Мы знали, что демократия не является чем-то функционально или этически неизбежным. Демократия — это коллективный выбор, зависящий от многих обстоятельств. Переход к ней отличается от перехода от автократии. Последний может быть осуществлен небольшой, компактной и иерархически организованной группой (сегодня такой группой обычно бывает военная хунта), тогда как первый зависит от сложного процесса сотрудничества и конкуренции, в котором участвует большое число независимых акторов. Более того, непосредственно после установления формального равенства в ограниченной политической сфере гражданства демократия вынуждена столкнуться с неформальным неравенством в национальной и глобальной социально-экономических системах, частью которых она является. И степень этого неравенства растет. Оно угрожает не только жизнеспособности демократии, но и целостности политической единицы, в которой она установлена[29].

К нашему удивлению, после 1974 года около семидесяти государств попытались перейти к демократической системе правления. Стран, потерпевших полную неудачу, оказалось меньше, чем мы полагали, хотя многие остались в неопределенном переходном состоянии и в конечном счете могут регрессировать до status quo ante. Более того, автократические правители, по всей видимости, извлекли определенные уроки из прошлого и научились находить компромиссы. Гибридные режимы, возникающие в таком случае, допускают существование формальных демократических институтов, но лишают своих граждан ключевой возможности контролировать власть. В мире все еще существует множество нереформированных автократий, хотя недавние события на Ближнем Востоке и в Северной Африке показывают, что традиционно приписываемая им культурная или религиозная невосприимчивость к демократии преувеличена.

Гражданам, недавно получившим свободу в результате «успешного» перехода, потребовалось не так много времени, чтобы обнаружить, что либеральная, представительная, конституционная демократия не решает всех проблем и не полностью оправдывает их ожидания. Мы все еще далеки от «конца истории», когда все граждане будут до такой степени удовлетворены существующими институтами и политическими структурами, что им в голову не придет желать чего-то лучшего. Напротив, когда демократия станет широко распространенной формой государственного устройства и исчезнут последние режимы, явно стоящие на более низкой ступени развития, тогда и только тогда, по-моему, разочарованные граждане потребуют, чтобы лидеры государств объяснили, почему их собственная практика так далека от демократических идеалов. Как получилось, что у власти находится профессиональная каста политиков, склонная ко все большему обособлению, а не народ? Полагаю, что демократия перестанет быть чем-то сакральным и будет поставлена под сомнение, а триумф демократии в последние десятилетия двадцатого века сменится на протяжении века двадцать первого критикой демократии с новых позиций.

Перевод с английского Елены Ивановой

[1] Schmitter Philippe C. Reflections on 'transitology' — Before and After (http://www.eui.eu/Documents/ DepartmentsCentres/SPS/Profiles/Schmitter/). Благодарим Филиппа Шмиттера, профессора Европейского университетского института (Флоренция), за разрешение напечатать русский перевод статьи.

[2] O'Donnell Guillermo, Schmitter Philippe. Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1986.

[3] Dahl Robert. Polyarchy. New Haven, Yale University Press. P. 22.

[4] Согласно наиболее надежной и полной количественной оценке числа переходов от одного режима к другому имели место 75 попыток установления демократии и 53 — возврата к автократии. Stiftung Bertelesmann (ed.). Transformation Index BTI 2012. Gutersloh: Verlag Bertelesmann Stiftung, 2012.

[5] Макиавелли Н. Государь. М.: Планета, 1990.

[6] Противопоставление политики открытого боя и окопной войны предложено Антонио Грамши в книге: The Modern Prince. New York: International Publishers, 1971.

[7] На основе приблизительных подсчетов, сделанных в начале работы по проекту Центра Вудро Вильсона, я заключаю, что две из трех попыток демократизации в Латинской Америке с 1900 года заканчивались возвратом к автократии.

[8] Lynn Karl Terry and Schmitter Philippe C. Modes of Transition in Latin America, Southern and Eastern Europe. International Social Science Journal. No. 128 (May 1991). P. 269—284.

[9] The Modern Prince; см. сноску 6.

[10] Эту точку зрения не разделяли предшественники современных транзитологов, анализировавшие в 1960-х и 1970-х гг. «передачу институтов» от колониальных властей к освободившимся колониям. Дэвид Аптер, который был нашим общим с Гильермо наставником, придавал большое значение харизме — (якобы) выдающимся способностям отдельных лидеров, которые проявлялись в этот ключевой период. Согласно его неовеберовскому анализу выхода из колониальной зависимости Золотого берега (Ганы) Кваме Нкрума был первым в ряду «государей», которые утвердят в постколониальной Африке парламентскую демократию. Тот факт, что они этого не сделали и даже не сумели создать жизнеспособную руководящую партию, едва ли удивил бы Грамши. См.: Apter, DavidE. The Gold Coast in Transition. Princeton: Princeton University Press, 1963; он же. The Politics of Modernization. Chicago: University of Chicago Press, 1965.

[11] Джузеппе ди Пальма, не используя этого выражения, сделал его главной темой своей книги: Di Palma, Guiseppe. To Craft Democracies. Berkeley: University of California Press, 1990.

[12] Terry Lynn Karl. Dilemmas of Democratization in Latin America. Comparative Politics, Vol. 23. No. 1. (Oct. 1990). P. 1—21.

[13] Modes of Transition...; см. сноску 8.

[14] Безусловным историческим исключением были случаи, когда после войны победители оккупировали завоеванную территорию и силой устанавливали на ней предпочтительный тип режима. И даже тогда, если в стране-победительнице режим был демократическим, успешность демократизации определялась долговременным и постоянным вмешательством в пользу демократии. В качестве примера можно указать на огромное различие между случаями Германии и Японии, с одной стороны, и Палестины, оккупированной Израилем, — с другой.

[15] Роберт Даль давно стоит особняком среди транзитологов, поскольку делает постоянный акцент на череде «революций», изменивших устойчивые демократические практики. См.: Polyarchy. New Haven, Yale University Press, 1971. P. 248. Более современный взгляд на демократию как на «движущуюся цель» изложен в моей статье The Future of "Real-Existing" Democracy (http://www.eui.eu/Documents/DepartmentsCentres/SPS/Pronles/Schmitter/FutureOfDemocracy. pdf). Бернар Манин в Metamorphoses du Governement Representatif, а также Даниэль Пеко и Бернардо Сорж (eds.) в Les Metamorphoses de la Representation au Bresil et en Europe (Paris: Editions du CNRS, 1991) уделяют внимание этой теме применительно к политическим партиям, выборам и законодательным органам.

[16] Исключением являются государства, возникшие в результате кровопролитных революций или мирных реформ, которые были осуществлены самопровозглашенными демократическими силами, — обычно в ходе освобождения от имперского правления или после поражения в войне. Хотя задним числом никто не усомнится в благих намерениях основателей Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Ирландии и Финляндии, в других странах подобные освободители не смогли создать прочные демократические государства или, как оказалось, стремились к установлению автократии.

[17] Возможно, попытки перехода к демократии на Ближнем Востоке и в Северной Африке, начавшиеся событиями в Тунисе в 2011 году, придали этой тенденции противоположное направление. Все эти беспорядки произошли при широком участии масс. Там, где правящие элиты избавились от своих лидеров после незначительных народных волнений (Тунис, Египет), переходы могут быть классифицированы как «реформистские» (несмотря на революционную риторику); в тех странах, где правитель-диктатор ответил вооруженным насилием сверху и вызвал встречные насильственные действия масс (Ливия, Сирия), переход больше похож на тот, который мы назвали «революционным». До настоящего времени в регионе лишь кое-где наблюдались противоречивые попытки осуществить пактированный или навязанный переход (Марокко, Иордания).

[18] Karl, Terry and Schmitter, Philippe. Dependency and development revisited: their 'combined and uneven' impact upon inequality. В печати.

[19] Обоснование этого тезиса в отношении к Европе приводится в моей статье Parties are not what they once were. См.: Diamond, L., Gunther, R. (ed.) Political Parties and democracy. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2001. P. 67—89.

[20] Schmitter, Philippe C. and Trechsel, Alexandre. The Future of Democracy in Europe. Trends, Analysis and Reforms. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2004.

[21] В этом отношении показателен случай Португалии. Государственному перевороту, совершенному младшими офицерами 25 апреля 1974 года, не предшествовали какие-либо народные манифестации, но, как ни парадоксально, он стал сигналом к началу самой широкой и далеко идущей мобилизации масс, какую можно было наблюдать в ходе любой демократизации последних лет. См.: Schmitter, Philippe C. Portugal: do Autoritarismo a Democracia. Lisboa: Instituto de Ciencias Sociais, 1999.

[22] Конечно, за исключением случаев, когда элита затевает неудачные военные авантюры. Переходы к демократии в Португалии, Греции и Аргентине были спровоцированы подобными неверными расчетами правящих кругов, вызвавшими немедленное снижение общественной поддержки и углубление внутреннего раскола, что в конечном счете привело к свержению существовавших в этих странах режимов. Можно при желании распространить это наблюдение и на распад Советского Союза, интерпретируя его как запоздалую реакцию на поражение в Афганистане.

[23] Важным исключением были три немецких полугосударственных партийных фонда: Конрада Аденауэра, Фридриха Эберта и Ханнса Зайделя. Их роль в Португалии и Испании была в основном незаметной и гораздо более значительной, чем мне в то время представлялось. Разумеется, на протяжении всего послевоенного периода имело место прямое вмешательство секретных служб «реальных демократий» в процессы смены режимов — причем чаще приводившее к созданию новых автократий; отсюда обоснованные опасения относительно мотивов подобных действий в странах Латинской Америки, Африки, Азии и Ближнего Востока.

[24] Теоретический анализ этого вопроса, основанный на наборе довольно рискованных гипотез о возможном влиянии внешних организаций на продвижение и защиту демократии в последние годы, представлен в: Schmitter, Philippe and Brouwer, Imco. Conceptualizing, Researching and Evaluating Democracy Promotion and Protection. EUI Working Paper, SPS. No. 99/9. 41 p.

[25] Важность роли ЕС в процессе становления демократических государств в Южной Европе впервые была исследована в статье: Pridham, Geoffrey. The Politics of European Community, Transnational Networks and Democratic Transitions in Southern Europe. См.: Pridham, G. (ed.). Encouraging Democracy: The International Context of Regime Transition in Southern Europe. Leicester: Leicester University Press, 1991. No. 99. P. 212—245. Более подробно эти изменения в международной обстановке рассмотрены в: Whitehead, Laurence (ed.). The International Dimensions of Democratization: Europe and the Americas. Oxford: Oxford University Press, 1996. Я уделяю особое внимание внешней обусловленности в моей статье: The Influence of the International Context upon the Choice of National Institutions and Politics in Neo-Democracies; см.: Whitehead, L. (ed.), там же, p. 26—54.

[26] Тезис о необходимости «государственной состоятельности» чаще всего связывается с именами Juan Linz & Alfred Stepan; см. их книгу: Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore and London: Johns Hopkins Press, 1996. P. 16—37.

[27] Мысль о том, что договоренность о самоидентификации и границах политической единицы есть «необходимое условие» для перехода к демократии, содержится в богатой идеями статье Rustow, Dankwart. Transition to Democracy: a Dynamic Model. Comparative Politics. Vol. 2. No. 3 (1970). P. 337—363.

[28] Согласно известной шутке, если бы сам ЕС, хотя он и активно способствует установлению демократии в государствах-претендентах, обратился с заявлением о принятии в члены этой организации, то ему было бы отказано, поскольку он не удовлетворяет демократическим критериям, которым те должны соответствовать. Кстати, некоторые из уже входящих в него государств тоже не выдержали бы такой проверки.

[29] Более подробное обсуждение и документальные данные, характеризующие углубление такого социально-экономического неравенства в последние годы в связи с глобализацией, деполяризацией и демократизацией, см. в: Karl, Terry and Schmitter, Philippe. Dependency and Development Revisited: Their "Combined and Uneven" Impact upon Unequality (готовится к публикации).