Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Университет глазами его питомцев

Разумное основание и идея Университета[1]

Как не говорить сегодня об Университете?

Я ставлю вопрос в отрицательной форме: «Как не… ?» На то есть свои основания.

С одной стороны, сегодня как никогда трудно отделить нашу работу в той или

иной дисциплине от размышлений о политически-институциональных условиях

этой работы. Такого рода рефлексия неизбежна; она ни в коем случае не сводится к внешнему дополнению образования и научных исследований: она должна

пронизывать, более того, чувственно задевать предмет, нормы, процедуры и цели

университетской работы. То есть об этом невозможно не говорить. С другой стороны, мой вопрос «Как не… ?» говорит о негативном, точнее, превентивном характере нижеследующих предварительных размышлений, которые мне хотелось бы

вам здесь представить. В самом деле, мне хотелось бы, предваряя грядущие дискуссии, попытаться сказать, как не следовало бы говорить об Университете; обозначить типичные опасности, которых надлежит избежать: одни из них облечены

в формы бездонной пустоты, другие — защитного рубежа.

Существует ли сегодня то, что можно назвать «разумным основанием бытия»

Университета? Форма вопроса вновь неслучайна: французская идиома (raison d’etre)

подходит здесь как нельзя лучше. В двух-трех словах обозначено все то, о чем я буду

говорить: «основание», «бытие», «разум», т. е. сущность Университета в ее отношении к разуму и бытию; вместе с тем — последняя причина и конечная цель, необходимость, оправдание, смысл, миссия, словом, предназначение Университета. Иметь

«разумное основание бытия» — значит иметь оправдание существования, иметь

смысл, конечную цель, предназначение. Вместе с тем — иметь свою причину, поддаваться объяснению согласно «основанию разума» и посредством разума, который заключает в себе также смысл «причины» (ground[2], Grund[3]), т. е. опять же основания

и основоположения. В выражении «разумное основание» эта причинность соотносится в основном с конечной, последней причиной. Такова традиция — традиция

Лейбница, чья подпись стоит под формулировкой — и это больше чем формулировка — «принцип разумного основания». Задаться вопросом, имеет ли Университет разумное основание своего существования, — значит задаться вопросом «зачем нужен

Университет?». Но это «зачем?» соотносится здесь с «в виду чего?». «В виду чего» существует Университет? Каков вид, каковы виды, что открываются из Университета?

Иначе говоря: что видно из Университета? Что видят из Университета те, кто работает внутри него или на его рубежах, кто задается вопросом о его предназначении, стоя

на твердой земле или находясь возле пропасти? Наверное, вы заметили, что мой вопрос «Что видно из университета?» перекликается с заглавием безупречной притчи,

опубликованной два года назад Джеймсом Зигелем на страницах журнала

«Diacritics»: речь идет о статье «Академическое творчество: взгляд из Корнеллского

университета»[4]. В сущности, я всего лишь попытаюсь истолковать эту притчу. Точнее

говоря, перекодирую то, что можно прочесть в самой статье относительно в высшей

степени показательного характера топологии и политики Университета, его видов

и местоположения, топологию корнеллской точки зрения.

С самых первых своих слов метафизика связывает вопрос видения, зрения

с вопросом знания, а вопрос знания — с вопросом умения, и речь идет об умении

учить и умении учиться. Я имею в виду «Метафизику» Аристотеля, самые первые

ее строки. Причем эти строки имеют и политическую направленность, к которой

я еще вернусь. Пока же остановимся на следующем: «pantes antropoi tou eidenai

oregontai phusei». Это первая фраза (980а): «Все люди от природы стремятся к знанию»[5]. Знак (semeion) этого стремления Аристотель усматривает в том, что чувственные восприятия доставляют удовольствие «независимо от того, есть от них

польза или нет» (khoris tes kreias). Удовольствие от бесполезного чувственного

восприятия объясняет стремление к знанию ради самого знания, т. е. к знанию,

чуждому практических целей. Это особенно справедливо в отношении зрения.

Мы воспринимаем «глазами» не только для того, чтобы действовать (prattein), но

и в отсутствие всяких видов на практическую деятельность (praxis). Зрение по

природе своей является теоретическим и созерцательным чувством, оно выходит

за рамки практической полезности и предоставляет нам в сравнении с любым

другим чувством больше возможностей знания: зрение «обнаруживает много различий [в вещах]» (pollas deloi diaphoras). Предпочитая разоблачение различий, мы

отдаем предпочтение зрению.

Итак, мы видим, но достаточно ли этого? Достаточно ли уметь обнаруживать

различия для того, чтобы уметь учиться и учить? У некоторых животных ощущение порождает память, в силу чего они «более сообразительны (phronimotera),

и более понятливы» (matheikotera), более способны учиться. Но чтобы уметь

учиться и учиться уметь, зрения, разума и памяти явно недостаточно — необходимо уметь слушать, быть «в состоянии услышать звуки» (ton psophon akouein). Чуть

играя словами, можно добавить: чтобы лучше слышать, нужно уметь закрывать

глаза. Пчела много чего умеет, потому что она видит, но она не умеет учиться, потому что принадлежит к тому классу живых существ, которые «не в состоянии

слышать звуки» (me dunata ton psophon akouein). Следовательно, несмотря на некоторые сходства, Университет — место, где умеют учиться и где учат уметь, — нельзя уподобить улью. Кстати, Аристотель, видимо, и положил начало этой долгой

традиции пустопорожних рассуждений о философском топосе улья, о смысле улья

и разумном основании бытия пчелы. И Маркс, когда он на примере пчел демонстрировал отличие человеческого производства от животного, был далеко не одинок в нещадной эксплуатации этой традиции. Роясь в роях философских пчел,

можно найти и более лакомый кусочек: мне, например, больше по вкусу одно замечание Шеллинга из «Лекций о методе академической учебы» (1803).

Натуралистская, органистская или даже виталистская риторика этого пассажа, посвященного всеединству и междисциплинарности знания, т. е. университетской системе, взятой в ее социально-органическом единстве, несколько разряжается намеком на пол пчел. Это основа основ классической традиции

меж-дисциплинарности:

«От способности рассматривать все вещи, включая и отдельное знание, в его

связи с тем, что органично и едино, зависит умение работать в различных науках

с умом и в согласии с этим высшим вдохновением, которое называют научным гением. Всякая мысль, что не была сформирована в духе всеединства [der Ein-und

Alleheit], являет собой пустоту и должна быть отвергнута; что не в состоянии гармонично влиться в эту живую и жужжащую целостность, представляет собой всего лишь мертвый отброс, который рано или поздно будет устранен органическими законами; есть, конечно же, в царстве науки эти бесполые пчелы

[geschlechtslose Biennen], которые, коль скоро им отказано в способности что-либо создавать, источают где-то несчетные свидетельства собственной бездуховности [ihre eigne Geistlosigkeit]»[6].

(Я не знаю, каких таких глухих да еще бесполых пчел имеет в виду Шеллинг.

Но я уверен, что на это риторическое оружие и в наши дни нашлись бы заинтересованные покупатели. Недавно один профессор писал, что некое теоретическое движение («деконструктивизм») опирается в Университете в основном

на гомосексуалистов и феминисток — что ему казалось весьма примечательным

и наверняка рассматривалось как знак бесполости.)

Открыть глаза, чтобы узнать, закрыть глаза или, по меньшей мере, просто слушать, чтобы уметь учиться и учиться уметь — таков первоначальный эскиз разумного животного. Раз Университет представляет собой научно-образовательное учреждение, следует ли ему — и в какой последовательности — выходить за рамки памяти

и наблюдения? Следует ли ему, чтобы лучше слышать и учить, закрывать глаза?

И в каком ритме? Конечно же, когда я говорю, что обучение требует, чтобы глаза

были закрыты, это всего лишь фигура речи. Вряд ли кто-нибудь воспринимает эти

слова буквально: я не собираюсь представлять здесь какую-либо «культуру подмигивания». Я решительный поборник Просвещения, нового университетского

Aufklarung. И тем не менее, вновь обратившись к Аристотелю, я рискну чуть-чуть

развить эту фигуру или эту конфигурацию. В трактате «О душе» (Peri psukhes, 421b)[7]

он проводит различие между человеком и теми живыми существами, которые имеют неподвижные и сухие глазные яблоки (ton sklerophtalmon) и лишены «век» (ta blephara),

этого заграждения или покрова (phragma), что предохраняет глаза и позволяет им регулярно замыкаться в ночи внутренней мысли или сновидения. В животном

с его неподвижным и сухим взглядом страшит то, что оно не закрывает глаз, видит

все время. Человек может опустить покров (фрагму), настроить диафрагму, ограничить свое зрение, чтобы лучше слушать, помнить и учиться. Так что же в Университете может быть диафрагмой? И когда я задавался вопросом, каковы же виды этого

академического учреждения, которое не может быть животным с сухим и неподвижным взглядом, это был всего лишь иной способ поставить вопрос о сущности и

разумном основании Университета. Что видит и чего не может видеть тело этой институции? Что оно видит и не видит из своего предназначения, из того, в виду чего

оно учреждено? Управляет ли оно своей диафрагмой?

Обозначив данную перспективу, я с вашего позволения закрою ее на некоторое время, буквально на несколько мгновений ока, перейдя к тому, что можно

было бы назвать исповедью или признанием.

Когда я готовлю лекцию, мне всегда приходится самого себя готовить к той

сцене, где я буду ее читать. Для меня это всегда тягостное испытание, мгновения

немого и словно бы парализованного раздумья. Я чувствую себя загнанным зверем, который ищет в темноте какой-нибудь выход и не может его найти. Все выходы закрыты. В этой ситуации условия невозможности, если так можно выразиться, усугубляются тремя причинами или основаниями.

Во-первых, для меня эта лекция отнюдь не рядовое событие. В некотором

смысле это инаугурация. Да, начиная с 1975 года Корнеллский университет неоднократно открывал передо мной свои двери, у меня здесь много друзей, это был

первый американский университет, где я стал преподавать. Об этом наверняка

помнит Дэвид Гроссфогель: дело было в 1967–1968 годах в Париже, где он сменил

Поля де Мана на посту руководителя программы. Но сегодня я впервые беру

здесь слово в качестве «свободного профессора» (professor-at-large) с кафедры

Эндрю Д. Уайта. Во французском языке выражение «au large!» (проваливай!) употребляется в том случае, когда кого-нибудь просят удалиться. В данном случае

звание professor-at-large, которым удостоил меня ваш Университет, сближает меня с вами, но и усиливает мой животный страх. Уместно ли в этой инаугурационной лекции задаваться вопросом о разумном основании университета? Не граничит ли это с невежливостью или даже непристойностью чужака, который, в ответ

на самое великодушное гостеприимство, стал разыгрывать перед хозяевами приветившего его дома вестника несчастья или, точнее, провозвестника конца света,

этакого пророка Илию, разоблачающего власть царей или предвещающего конец

царства?

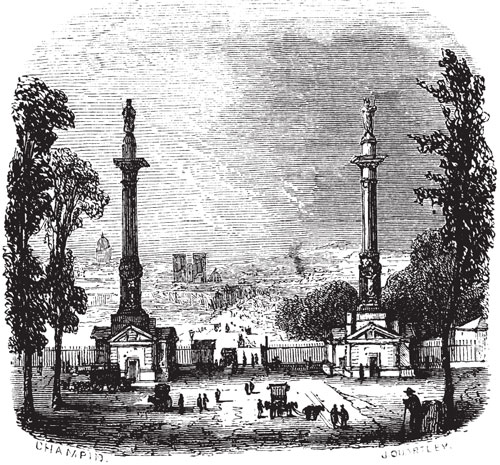

Второй источник беспокойства в том, что я вижу, как с большой неосторожностью, т. е. с ослеплением и непредусмотрительностью, вовлекаюсь в некую

драматургию вида, которая с момента основания играет для Корнеллского университета существенную роль. Проблема вида является составляющим моментом

институциональной сценографии, самого пейзажа вашего Университета, построенного на альтернативе между ростом вширь и замыканием внутри себя, между

жизнью и смертью. Это был действительно вопрос жизни и смерти — закрывать

или не закрывать вид. Что вполне сознавал Эндрю Д. Уайт, первый ректор Корнеллского университета, которому я и хотел воздать должное в этой лекции.

Trustees[8] хотели расположить Университет вблизи города, но Корнелл попросил

их подняться на холм, чтобы показать им местоположение и открывающийся вид

(site-sight). “We viewed the landscape, — говорит Эндрю Д. Уайт. — It was a beautiful

day and the panorama was magnificent. Mr. Cornell urged reasons on behalf of the

upper site, the main one being that there was so much room for expansion”[9]. Итак, Корнелл привел разумные основания, и разум восторжествовал, поскольку board of

trustees[10] согласился с ним. Но был ли здесь разум только на стороне жизни?

По мнению Парсонса, напоминает Джеймс Зигель (OC, p. 69), “for Ezra Cornell

the association of the view with the university had something to do with death. Indeed

Cornell’s plan seems to have been shaped by the thematics of the Romantic sublime,

which practically guaranteed that a cultivated man on the presence of certain landscapes

would find his thoughts drifting metonymycally through a series of topics — solitude,

ambition, melancholy, death, spirituality, “classical inspiration” — which could lead,

by an extension, to questions of culture and pedagogy”[11].

Вопрос жизни и смерти был снова поставлен в 1977 году, когда обсуждалось

предложение соорудить своего рода ограждения («барьеры» на мосту) или, можно сказать, своего рода диафрагму, которая стала бы преградой для самоубийственных прыжков в «горловину». Пропасть простирается под мостом, связывающим Университет с городом, соединяющим нутро с наружностью. Однако,

выступая перед Cornell Campus Council, один из «faculty member» воспротивился

этому проекту, высказался против сооружения заграждения, этого диафрагматического покрова, заявив, что, закрывая вид, оно не более и не менее как — я цитирую — “destroying the essence of the university”[12] (ОС, р. 77).

Что он имел в виду? Что такое сущность Университета?

Теперь вы можете лучше вообразить себе, с каким чуть ли не религиозным

трепетом я готовился говорить с вами на эту действительно возвышенную тему —

сущность Университета. «Возвышенную» — в кантовском смысле. В «Споре факультетов» Кант говорил, что Университет должен строиться на «идее разума»,

т. е. на идее «всего существующего в настоящем поля учености»[13] («das ganze

gegenwartige Feld der Gelehrsamkeit»). Но в настоящем ни один опыт не может

быть адекватен настоящей и преподаваемой в настоящем «учености», цельности

всего изучаемого, всей преподаваемой теории. Тягостное ощущение этой неадекватности и составляет в настоящем отчаянное и воодушевляющее чувство возвышенного, подвешенное, так сказать, между жизнью и смертью.

Отношение к возвышенному, говорит тот же Кант, дает о себе знать в некоем

запрете. И для ощущаемого мной запрета существует, наконец, третье основание.

Да, я полагал, что моя лекция будет пропедевтической и превентивной, что я буду говорить только об опасностях, которых надлежит избежать, если соизмеряешь свою жизнь с такими тревожными вопросами, только о пропасти, мосте и этих барьерах. Но ведь и это было уже чересчур, ибо я не понимал, что выбрасывать, а что оставлять. Дело в том, что в Париже я на протяжении двух семестров

вел семинар по этой самой проблеме — разумное основание и идея Университета.

Кроме того, недавно французское правительство, рассматривая вопрос о создании Международного философского коллегиума, обратилось ко мне и моим коллегам с просьбой дать письменное заключение по этому вопросу. Все эти проблемы обсуждаются там на сотнях страниц. Иначе говоря, это просто немыслимое

дело — рассказать о разумном основании и идее Университета в часовой лекции.

Чтобы приободрить себя, я решил немного поразмышлять или, скорее, помечтать

о возможном смысле выражения «at large» в формуле «professor-at-large», ибо мне

было неизвестно его точное значение. Мне подумалось, а не соответствует ли титул «professor-at-large», не принадлежащий ни к одному факультету, ни даже к самому Университету, существовавшему в Средние века в Парижском университете

званию «вездесущего доктора». Его носил доктор теологии, который не был связан ни с одной кафедрой, ни с одним учреждением. Кроме того, во французском

языке слово «вездесущий» относится к человеку, который много разъезжает и нигде подолгу не задерживается и потому вызывает у окружающих такое чувство,

будто он находится одновременно повсюду. Но может быть, «professor-at-large» вовсе не вездесущ: французское выражение «etre au large» означает «быть в открытом

море». Иными словами, может быть, это тот, кто сходит на берег после долгого

пребывания в «открытом море», после долгого отсутствия, в ходе которого он был

от всего оторван, отрезан. Он не знает контекста, ритуалов, произошедших в его

отсутствие изменений. Ему позволено смотреть на все как бы со стороны и свысока: люди снисходительно закрывают глаза на схематизм и отрывочность взглядов,

которые он должен представить в жанре академической лекции на академическую

тему. Но они не могут отделаться от сожаления, что ему пришлось потерять столько времени в этом неловком captatio benovolentiae[14].

Насколько мне известно, еще никто не выдвигал проекта создания Университета против разума. То есть имеются все основания полагать, что разумное основание бытия Университета всегда заключалось в самом разуме, в некоем существенном отношении разума к бытию. Но то, что называется принципом разумного

основания, не сводится к разуму. Здесь не место углубляться в историю разума,

т. е. слов и понятий, в полную загадок драму перевода, где действуют все эти logos,

ratio, raison, reason, Grund, ground, Vernunft. То, что называется основанием, неоднократно продумывалось и формулировалось Лейбницем. Чаще всего цитируется следующая формула: «Nihil est sine ratione seu nullus effectus sans causa» («Ничего нет без основания, или: не бывает следствия без причины»). Та формулировка

принципа разумного основания, которую сам Лейбниц, если верить Хайдеггеру,

считает наиболее точной, строгой и единственно верной, встречается в довольно

позднем сочинении (Specimen inventorum, Phil. Shriften, Gerhardt VII, p. 309):

«Duo sunt prima principia omnium ratiocinationum, principium nempe contradictionis

<…> et principium reddendae rationis». Второй принцип гласит: «omnis veritatis

reddi ratio potest» («можно предоставить разумное основание всякой истины», читайте: «всякого истинного положения»)[15].

Сверх всех этих громких философских слов, которые, как правило, сразу

привлекают внимание — разум, истина, принцип, положение об основании содержит утверждение, что разумное основание должно быть предоставлено. Что же здесь означает «предоставить»? Подлежит ли разум обращению, возмещению,

обмену, займу, задолженности, дару? А если да, кто будет отвечать за этот заем

или за этот долг? И перед кем? В формуле «reddere rationem» «ratio» не есть имя

какой-либо способности или силы (Logos, Ratio, Reason, Vernunft), приписываемых метафизикой человеку, — «zoon logon ekhon» или «animal rationale». Будь

у нас побольше времени, мы могли бы проследить, как Лейбниц интерпретирует

это семантическое смещение, переход от «ratio» формулы «principium reddendae

rationis» к разуму как способности разума и — в конечном итоге — к кантовскому

определению разума как способности полагать основания. Во всяком случае,

если «ratio» принципа разумного основания не обозначает способности разума,

это и не вещь, которую можно где-нибудь обнаружить — среди явлений и объектов мира — и предоставить. Вопрос об этом «ratio» невозможно отделить от вопроса, относящегося к этому «надлежит» и этому «надлежит предоставить». Представляется, что в этом «надлежит» кроется самая суть нашего отношения

к основанию. Представляется, что оно указывает нам на требование, долг, настояние, приказ, обязанность, закон, императив. Коль скоро разумное основание

может быть предоставлено (reddi potest), его дoлжно предоставить. Не следует ли

его счесть — без всяких проволочек — моральным императивом, чистым практическим разумом в кантовском смысле? Но приходится сомневаться, что значение

«практического», как оно определяется в критике чистого практического разума,

исчерпывает смысл или выражает исток этого «надлежит», хотя не может его не

подразумевать. Следовало бы показать, что критика практического разума постоянно взывает к принципу разумного основания, к этому «надлежит», каковое тем

не менее не относится по всей видимости к теоретическому плану и не может

быть просто «практическим» или «этическим» в кантовском смысле.

Как бы то ни было, речь идет об ответственности. Нам надлежит ответствовать зову разумного основания. В «Der Satz vom Grund» («Положение об основании») Хайдеггер находит имя этому зову. Называет его Anspruch: требование,

притязание, настояние, просьба, приказание, призыв. Словом, речь идет о слове — обращенном к нам слове. Его не видно, его должно услышать, к нему должно прислушаться. Речь об апострофе, обращении, обязывающем нас ответствовать разумному основанию.

Итак, дело идет об ответственности. Но разве это одно и то же — ответствовать разумному основанию и ответствовать за него? Идет ли речь об одной и той

же ответственности, одной и той же сцене, одном и том же пейзаже? И где в этом

пространстве место Университета?

Ответствовать основанию — значит предоставить основание, рационально

объяснить следствия через причины. Это значит также «обосновать», «оправдать», «отчитаться» исходя из принципа, или начала (akhe), и корня (riza). Учитывая лейбницевский анализ, оригинальность которого не следует недооценивать, это значит ответствовать требованиям Аристотеля — требованиям

метафизики, первой философии, поиска «корней», «причин» и «следствий».

В этом отношении научное и научно-технические требования восходят к одному началу. И в размышлениях Хайдеггера один из самых настоятельных вопросов относится как раз ко времени «вызревания», отделяющем это начало

от зримого появления принципа разумного основания в XVII веке. Мало того,

что присутствующее с самой зари западной науки и философии требование обретает тогда словарную форму выражения — речь идет о начале новой эпохи,

об эпохе «модерна», о «новом» разуме, метафизике, науке и технике. Невозможно мыслить саму возможность нового, современного Университета, который обретает новую структуру на протяжении XIX века во всех западных странах, не обращаясь мыслью к этому событию или этому учреждению разумного

основания.

Однако ответствовать за принцип разума и тем самым за Университет, ответствовать за этот зов, обращаясь мыслью к началу или основоположению этого

принципа основания («Der Satz vom Grund»), не значит просто повиноваться

ему или держать ответ перед ним. Это не одно и то же — отвечать на зов и задаваться вопросом о его смысле, истоке, возможности, цели, пределах. Повинуемся ли мы принципу разумного основания, когда ставим вопрос о том, что лежит

в его основе, которая сама по себе является основанием? Но это не значит также, что мы тем самым выходим из повиновения ему. Не вовлекаем ли мы здесь

себя в некий круг или даже в пропасть? Угроза кружения или низвержения таится в стремлении предоставить разумное основание самому разумному основанию, воззвать к нему, с тем чтобы заставить его говорить за себя, хотя, если верить Хайдеггеру, разумное основание не несет ничего от самого разума.

Пропасть, бездна, Abgrund, «горловина», пустота — словом, невозможность того, чтобы основание обосновывало самое себя. То есть само это основание —

как и Университет — повисает над весьма необычной пустотой. Следует ли предоставлять разумное основание разумному основанию? Разумно ли разумное

основание разума? Разумно ли предаваться тревоге по поводу разума и его основания? Нет, разумеется, однако же не стоит, наверное, и недооценивать эту тревогу и спешить записать в иррационалисты, обскурантисты и нигилисты всех

тех, кто ее испытывает. Кто, в конечном счете, более верен разуму — тот, кто

прислушивается к его зову, напрягая свой слух, кто видит различие, задается ответным вопросом и пытается мыслить возможность самого зова, или тот, кто

слышать ничего не хочет о вопросе касательно разумного основания разума? Тут

все решается или разыгрывается — в согласии с ходом хайдеггеровского вопроса — в пространстве тонкого различия звучания или акцентирования того или

иного слова в формуле «nihil est sine ratione». Высказывание меняет свой смысл

в зависимости от того, что мы в нем акцентируем: «nihil» и «sine» или «est»

и «ratione». В рамках настоящей лекции я не взялся бы проследить за всеми этими смещениями смысла в зависимости от акцента. Я не взялся бы также воссоздать с необходимой полнотой диалог между Хайдеггером и, к примеру, Чарлзом

Сандерсом Пирсом. Странный и неизбежный диалог на ту же самую тему, связующую Университет и разумное основание. В замечательном эссе “The limites

of professionalism” Сэмюэль Вебер цитирует Пирса, который “in the context of

a discussion on the role of higher education”[16] в США приходит к следующему заключению: “Only recently we have seen an American man of science and of weight

discuss the purpose of education, without once alluding to the only motive that animates

the genuine scientific investigator. I am not guiltless in this matter myself, for in

my youth I wrote some articles to uphold a doctrine called Pragmatism, namely, that

the meaning and essence of every conception lies in the application that is to be made

of it. That is all very well, when properly understood. I do not intend to recant it. But

the question arises, what is the ultimate application; and at that time I seem to have

been inclined to subordinate the conception to the act, knowing to doing. Subsequent

experience of life has taught me that the only thing that is really desirable without a reason

for being so, is to render ideas and things reasonable. One cannot well demand a reason for reasonableness itself”[17] (Collected Writing, ed. Wiener, New York, 1958, p. 332; если не считать последней фразы, курсив подчеркивает тему желания, перекликающуюся с первыми строчками «Метафизики» Аристотеля).

Но чтобы этот диалог состоялся, следовало бы переместиться по ту сторону

концептуальной оппозиции между «понятием» и «действием», «понятием»

и «применением», умозрением и praxis, теорией и техникой. Этот переход по ту

сторону намечается Пирсом в самом движении его неудовлетворенности: каковы

крайние практические последствия вашего понятия? Пирс только намечает, делает эскиз такого перехода — Хайдеггер заходит по этому пути очень далеко.

Не имея здесь возможности проследовать за ним настолько, насколько мне удалось это сделать в других работах, я остановлюсь на двух положениях его мысли,

хотя, конечно, это грозит нам чрезмерным упрощением сути дела.

1. Характерное для нового времени господство принципа разумного основания

сопровождалось интерпретацией сущности сущего в виде объекта — этот объект

присутствует в представлении (Vorstellung), он положен и установлен перед субъектом. Последний, т. е. человек, который говорит «я», удостоверенное в своем существовании «эго», обеспечивает себе таким образом возможность технического господства надо всем, что есть, над всем бытием. Приставка re в латинском термине

repraesentatio выражает то движение, которое предоставляет разумное основание

какой-либо встреченной по ходу дела вещи, предоставляя ей тем самым присутствовать, донося ее до субъекта представления, т. е. познающего «я». Здесь следовало

бы, что невозможно в данных условиях, воссоздать всю ту работу, которую Хайдеггер проделывает над языком (в пространстве между, с одной стороны, begegnen,

Entgegen, Gegenstand, Gegenwart, с другой — Stellen, Vorstellenm, Zustellen[18]). Это отношение представления — которое, если взять его во всей широте, не сводится

к отношению познания, — должно быть обосновано, защищено — вот что гласит

положение об основании, Der Satz vom Grund. В силу этого обеспечивается господство представления, Vorstellung, отношения к объекту, т. е. к сущему, оказывающемуся тем самым перед субъектом, который говорит «я» и удостоверяется в своем наличном, присутствующем существовании. Тем не менее господство такого

бытия-перед не сводится к господству зрения, умозрения, theoria, оптической или

даже склерофталмической метафоры. Более того, именно в этой книге Хайдеггер

делает все необходимые оговорки в отношении самих предпосылок таких не чуждых «красивости» или риторичности интерпретаций. Все решается здесь не между

видением и не-видением, а между двумя разными типами мысли — мысли зрения

и света, мысли вслушивания и голоса. Но следует признать, что в карикатурном

изображении человек представления, как его понимает Хайдеггер, предстал бы,

конечно же, с неподвижным взглядом, с постоянно открытыми на природу глазами, готовыми ее подчинить, а при необходимости и подвернуть насилию — удерживая ее перед собой или обрушиваясь на нее, наподобие хищной птицы. Разумное основание устанавливает свое господство лишь при том условии, что

бездонный вопрос бытия, который в нем таится, будет оставаться скрытым, укрывая вместе с собой вопрос основания, основания в смысле grunden (основоположения), Bodennehmen (укоренения), begrunden (мотивирования, оправдания, дозволения) и в особенности stiften (воздвижения и учреждения). Последний смысл

пользуется в глазах Хайдеггера определенным преимуществом[19].

2. Это учреждение новой наукотехники, каковым является университетская

институция (Stiftung), строится как на принципе разумного основания, так и на

том, что остается в нем сокрытым. Словно бы мимоходом, но в крайне важных

для нас пассажах Хайдеггер утверждает, что современный Университет «основан» (gegrundet[20]), построен (gebaut[21]) на принципе разумного основания, он «покоится» (ruht[22]) на нем. Итак, сегодняшний Университет — место современной

науки — «основывается на положении об основании» (grundet auf dem Satz vom

Grund). Тем не менее нам не найти в нем разумного основания: нет в Университете такого места, где задавались бы вопросом о начале этого положения, где его

осмысляли бы и вопрошали. Нет здесь такого места, где задавались бы вопросом,

откуда идет этот зов (Anspruch), откуда происходит потребность предъявить, предоставить, доставить это разумное основание: «Woher spricht dieser Anspruch des

Grundes auf seine Zustellung?»[23] Отметим, что это сокрытие истока в немыслимом

отнюдь не идет во вред — и даже наоборот — развитию современного Университета, который удостаивается мимолетной похвалы Хайдеггера: научный

прогресс, активная междисплинарность, последовательная рассудительность,

дискурсивность знания и т. д. Но все это висит над пропастью, бездной, «горловиной», т. е. над основанием, само основоположение которого пребывает в незримом и немыслимом.

Вместо того чтобы вовлечь вас в микрологический анализ данного текста

(Der Satz vom Grund) или других текстов Хайдеггера об Университете (например,

«Что такое метафизика?» (1929) — лекция, прочитанная при вступлении в должность профессора, или ректорская речь «Самоопределение немецкого Университета», 1933), чем я занимаюсь в Париже и чему, впрочем, будут посвящены наши

будущие семинары; вместо того чтобы поразмышлять о бездне вблизи бездны,

пусть даже и на мосту с «барьерами», я предпочитаю, достигнув в своем анализе

данного пункта, вернуться к конкретным и актуальным проблемам, которые осаждают нас со всех сторон в Университете.

В пространстве Университета схема основания или измерение основоположения дают о себе знать во многих отношениях — в общем разумном основании

его существования, в отдельных миссиях, в проводимой политике преподавания

и исследований. И всякий раз разумное основание толкуется как принцип основания, основоположения или учреждения. Сегодня много спорят о политике научных исследований и профессиональной подготовки, о роли Университета:

является ли она ведущей или второстепенной, прогрессивной или отсталой, в какой мере способствует она сотрудничеству Университета с другими исследовательскими институциями, которые, как представляется в ряде случаев, гораздо

лучше справляются с отдельными задачами. Во всех промышленно развитых

странах — вне зависимости от особенностей политических режимов и той роли,

которую традиционно играло в этой области государство (вам хорошо известно,

что даже внутри западных демократий в этом плане существуют большие различия) — в таких спорах зачастую задействуются аналогичные — я не говорю «одни

и те же» — аргументы. В так называемых «развивающихся» странах проблема ставится иначе, хотя аргументы сторон неразрывно связаны с предыдущими моделями. Важно, что эта проблематика далеко не всегда сводится к проблематике государственной политики. Гораздо чаще речь идет о межгосударственных военнопромышленных комплексах, более того — о техническо-милитаристских интернациональных или транснациональных объединениях. Во Франции вот уже несколько лет эти споры ведутся вокруг так называемой «практической

целесообразности», или прикладного характера, научных исследований. «Практически целесообразное» исследование отличается жесткой запрограммированностью, организованностью, направленностью. Оно предпринимается ввиду его

практического применения (ввиду «ta khreira», сказал бы Аристотель) в какойлибо области — технике, экономике, медицине, психосоциологии или военного

потенциала. По правде говоря, речь идет обо всех областях сразу. Наверное, эта

проблема острее ощущается в тех странах, где политика научных исследований

тесно связана с государственными или «национализированными» структурами,

хотя мне думается, что во всех промышленно развитых странах, обладающих передовой технологией, условия научного поиска становятся все более и более

однородными. Слова «практически целесообразный» стали звучать там, где еще

совсем недавно говорилось — как, например, в тексте Пирса — о «практическом

приложении». Люди все лучше сознают, что без скорейшего применения или хотя бы применимости научное исследование может оказаться рентабельным, полезным и целесообразным только в более или менее отдаленном будущем. И речь

не только о том, что порой называется техническо-экономическими, медицинскими или военными «результатами» чистого научного поиска. Задержки, окольные пути, подъемы и нечаянные повороты «практической целесообразности» сегодня как никогда запутанны. Вот почему так важно все это учесть,

интегрировать в рациональный расчет, включить в программирование. Вот почему вместо «применения» говорят о «целесообразности», это слово не столь «утилитарно», с его помощью в программу включаются благородные конечные цели.

Так что же во Франции противопоставляется «практически целесообразным», или прикладным, научным разработкам? — Фундаментальные, т. е. «основополагающие», исследования. Этакий бескорыстный научный поиск, предпринятый в виду того, чему заранее никоим образом не обеспечена никакая

полезность. Можно подумать, чистая математика, теоретическая физика, философия (а внутри философии — метафизика и онтология) — настоящие фундаментальные дисциплины, которые существуют как бы вне сферы действия власти и неподвластны диктату государственных структур, гражданского общества

и капитала. Фундаментальные исследования движимы единственной заботой —

поиском истины, бескорыстным упражнением разума, не признающим никакого другого авторитета, кроме принципа разумного основания.

Все это так, но теперь мы гораздо лучше сознаем то, что всегда имело место:

оппозиция между фундаментальностью и практической целесообразностью безусловно существует, но не имеет безусловного характера. Строго говоря, она

с большим трудом сохраняется как в плане чисто понятийном, так и в конкретной практике, особенно в современных точных науках, теоретической физике,

астрономии (вот ведь замечательный пример: астрономия, долгое время служившая образцом бескорыстного созерцания, становится полезной наукой), химии,

молекулярной биологии и т. п. Во всех этих областях, которые оказались как никогда связаны между собой, вопросы так называемой фундаментальной философии не имеют больше исключительно абстрактного или эпистемологического

характера, они не ставятся, так сказать, «задним числом». Эти вопросы находятся в самом средоточии научного поиска, они обретают в нем самые различные

формулировки. Уже невозможно четко разделять, с одной стороны, технологическую область, а с другой — теоретическую, научную, рациональную. Входит в силу понятие «технонауки», и это подтверждает, что имеется существенное сродство между объективным знанием, разумным основанием и известного рода метафизической определенностью отношения к истине. Словом, сегодня, в рамках

современного порядка вещей, больше невозможно — о чем и напоминает Хайдеггер, призывая это помыслить — отделять разумное основание от идеи техники. Невозможно сохранить в неприкосновенности тот рубеж, посредством которого Кант, например, разрабатывая общую систематическую организацию

знания, т. е. ту самую организацию, которой предстояло стать основой систематической организации Университета, пытался разделить «техническую» и «архитектоническую» схемы. Архитектоника по Канту — это искусство построения системы: «Под управлением разума наши знания вообще должны составлять не

отрывки, а систему, так как только в системе они могут поддерживать существенные цели разума и содействовать им»[24]. Чистому рациональному единству архитектоники Кант противопоставляет схему технического единства, которое складывается эмпирическим путем в согласии со случайными, а не существенными

целями и перспективами. То есть Кант хочет установить рубеж между двумя типами целесообразности: существенные и благородные цели разума обуславливают существование фундаментальной, основополагающей науки, тогда как система случайных, или эмпирических, целей складывается на основе технических

схем и задач.

В наши дни в практической целесообразности научных исследований (извините, что повторяю очевидные вещи) уже невозможно разделять эти два типа целесообразности. Невозможно, например, отделить «благородные» или просто

технически полезные научные программы от разрушительных программ. В этом нет ничего нового, но никогда прежде так называемая фундаментальная наука не

была до такой степени вовлечена в достижение милитаристских целей. Точнее говоря, уже невозможно четко определить сущность милитаризма, границы области военных технологий, более того, невозможно вести финансовый учет этих

программ. Когда говорят, что в мире каждую минуту тратится два миллиона долларов на вооружение, мне кажется, что учитывается только чисто техническое

производство. Дело в том, что военная или, если угодно, полицейская мощь, как

и любая система безопасности вообще (оборонительная или наступательная)

отнюдь не довольствуется «результатами» фундаментальных исследований.

В странах с передовой технологией даже самые, казалось бы, «нецелесообразные» научные изыскания находятся под контролем военной машины — это она

программирует, направляет, поощряет, финансирует фундаментальную науку,

прямо или косвенно, через государство или в обход государства. Это более чем

очевидно в отношении физики, биологии, медицины, биотехнологии, биоинформатики, информатики и телекоммуникаций. Возьмем информатику и телекоммуникации: практическая целесообразность этих отраслей науки поистине

безгранична, в них все делается «в виду» технической или инструментальной надежности. Работая на войну, на национальную или интернациональную безопасность, исследовательские программы не могут не охватывать всей сферы информации — хранение знания, функционирование и сущность языка, семиотические

системы, перевод, кодирование и декодирование, игры присутствия и отсутствия, герменевтика, семантика, структурная и генеративная лингвистика, прагматика, риторика. Я намеренно называю все эти дисциплины в полном беспорядке,

но завершить мне хотелось бы литературой, поэзией, искусством, вымыслом вообще. Теория литературы или искусства вполне может быть использована в идеологической войне или, например, в экспериментальных исследованиях всякого

рода извращений, перверсий, о которых столь часто в ней идет речь. Это всегда

можно использовать в стратегии информации, теории идеологических установок, изощренной военной прагматике различных видов высказывания. Например: по каким знакам можно понять, что в новой технологии телекоммуникаций

то или иное высказывание имеет установочный, приказной характер? Каким образом контролировать новые ресурсы симуляции и симулякров? Столь же просто

используются теоретические положения социологии, психологии или даже психоанализа: например, чтобы разобраться с тем, что во времена войны в Индокитае или Алжире называлось «психологическим воздействием», чередующимся

с пытками. Таким образом, при наличии средств из военного бюджета может финансироваться все, что угодно, с прицелом на более или менее отдаленные результаты: фундаментальная наука, гуманитарные исследования, литературная

теория и философия. Философский факультет, а он некогда все это охватывал

и должен был, как думал Кант, оставаться в своем поиске истины недосягаемым

как для соображений непосредственной полезности, так и для установок какой

бы то ни было власти, больше не может притязать на былую независимость. Здесь

все направлено на достижение пользы. Да, иные результаты кажутся совершенно

бесполезными: но польза уже в том, что факультет занимает мастеров слова, профессионалов риторики, логики, философии, которые в противном случае могли

бы по-другому использовать свою энергию. К тому же все это служит гарантией

некоего идеологического превосходства общества, которое в состоянии позволить себе определенную бесполезность и роскошь. Впрочем, учитывая известную

случайность научного поиска, всегда можно надеяться на какой-то практический

результат, на возможную пользу самого бесполезного с виду исследования — в философии или гуманитарных науках. История науки заставляет включать

в централизованную программу исследований известный расчет на случай. Это

влияет на отпускаемые средства, объем поддержки и распределение финансирования. Власти или силы, которые представлены государственной властью, не запрещают научных исследований, не подвергают цензуре публичные выступления. Для этого достаточно ограничить финансирование, лимитировать средства

производства, передачи и распространения. Механизм этой новой «цензуры»,

которая поистине вездесуща, намного сложнее, чем он был во времена Канта, когда вся проблематика и вся топология Университета определялась существованием монархической цензуры. В настоящее время в западных демократиях эта форма цензуры почти полностью исчезла. Для запретов, ограничений существуют

другие пути — многочисленные, многообразные, децентрализованные, несистемные. Нежелательность тех или иных речей, неправомочность тех или иных

изысканий, нелегитимность того или иного университетского курса устанавливаются посредством разного рода экспертиз, изучение которых представляется мне

одной из самых насущных задач Университета, условием существования и достоинства самого академического труда. В университетские дела все решительнее

вмешиваются внеуниверситетские силы (издательства, фонды, СМИ). Например, университетские издательства, в особенности в США, играют важную роль

посредника, на которого возложена огромная ответственность, поскольку научные критерии, обеспечиваемые в принципе университетской корпорацией,

должны согласовываться с иными конечными целями. Когда расчет на случай,

о котором я говорил выше, приходится лимитировать, ограничения в кредитовании затрагивают в первую очередь наименее рентабельные в ближайшей перспективе дисциплины. И внутри Университета это влечет за собой самые разнообразные последствия, причем некоторые из них не имеют, по всей видимости,

прямого отношения к начальной причине, которая, в свою очередь, детерминирована целым рядом факторов одновременно. Границы этого расчета на случай

подвижны, они зависят от техническо-экономического состояния общества в его

отношении ко всему мировому пространству. Например, в США (и этот пример

далеко не случаен) действует механизм экономического регулирования, который, в том числе и через частные фонды, содействует — за счет некоторых сверхдоходных отраслей — явно нерентабельным исследованиям и творческим

начинаниям; кроме того, военные программы, связанные, в частности, с военноморскими силами, могут вполне сознательно привлекаться для поддержки лингвистических, семиотических или антропологических изысканий. А такого рода

исследования в свою очередь не обходятся без истории, литературы, герменевтики, права, политологии, психоанализа и т. д.

Самым общим рабочим понятием служит здесь обычно концепт информации

или информатизации. Он позволяет соединить фундаментальное и прикладное

измерения научного поиска, чистую рациональность и технику, свидетельствуя

тем самым об этой изначальной сопринадлежности метафизики и техники. Здесь

играет свою роль и понятие «формы» — и того в ней, что отвечает за видение и делание, принуждая видеть через видение, а делать через делание — но мы не будем

задерживаться здесь на этом весьма сложном вопросе. В «Der Satz vom Grund»

Хайдеггер подчиняет концепт «информации» (слово воспринимается и произносится на английский манер, как утверждает он в ту эпоху, когда наблюдает безрезультатное противоборство России и Америки, этих двух симметричных и однородных континентов метафизики как техники) принципу разумного основания

как принципу интегрального исчисления. Даже принцип неопределенности (и то же самое он сказал бы, наверное, и в отношении понятия неразрешимости)

сохраняет свою силу в проблематике представления и отношения субъект —

объект. Тогда он называет это «атомным веком» и ссылается на научно-популярную книгу под названием «Мы будем жить благодаря атому»: любопытно, что

книга была снабжена напутственным словом Отто Гана, радиохимика, лауреата

Нобелевской премии, и предисловием Франца Йозефа Штрауса, тогдашнего министра обороны Германии. Информация обеспечивает надежность расчета и расчет надежности, застрахованности. В этом сказывается эпоха разумного основания. Как напоминает Хайдеггер, не кто иной, как Лейбниц прослыл

изобретателем страхования жизни. В форме информации, по словам Хайдеггера,

разумное основание господствует над всяким нашим представлением (Vorstellen)

(in der Gestalt der Information), оно определяет собой целую эпоху, в которой все

зависит от поставки атомной энергии. В немецком языке слово «поставка»

(Zustellung) употребляется также в значении «доставки» почты. Оно принадлежит

к словарному гнезду Gestell и производных от Stellen (Vorstellen, Nachstellen,

Zustellen, Sicherstellen), которые и характеризуют эпоху техники, модерна.

Информация — это складирование, архивация и самое экономичное, самое быстрое и самое ясное (однозначное, eindeutig) сообщение новостей. Она должна

информировать человека о том, как обезопасить, застраховать то, что отвечает

его нуждам: «ta khreia», говорил в свое время Аристотель. Все компьютерные технологии, все банки данных, искусственные интеллекты и программы машинного перевода основываются на инструментальном измерении исчислимого языка.

Информация информирует, не только сообщая какое-то содержание, но и придавая форму: «in-formiert», «formiert zugleich». Она устанавливает человека в некую

форму, позволяющую ему обеспечить свое господство над всей землей и за ее

пределами. Все это должно быть осмыслено как следствие разумного основания

или, точнее говоря, возобладавшего толкования этого основания, того акцента,

который мы делаем, когда вслушиваемся в его зов[25]. Но я уже говорил, что не могу касаться здесь этого вопроса об акценте. Моя задача заключается в другом.

Так в чем же моя задача? Что я имел в виду, представляя таким образом все эти

вещи? В основном я думал о необходимости пробудить или заново обосновать

некую ответственность — внутри Университета или перед Университетом, в его

стенах или за его пределами.

Те, кто сегодня анализируют это информативное и инструментальное измерение языка, неизбежно подходят к самым границам подобной интерпретации

разумного основания. Это может происходить в пределах той или иной дисциплины. Но даже если они занимаются, например, структурой симулякра или художественного произведения, поэтическим, а не информативным измерением

языка, следствиями неразрешимости и т. п., они все равно обращаются к тем

возможностям, что появляются на самых границах разумного основания, его авторитета и власти. Они могут попытаться определить новые формы ответственности перед лицом этого тотального подчинения Университета информационным технологиям. Речь, конечно, не о том, чтобы отвергнуть эти технологии.

И не о том, чтобы ничтоже сумняся утвердить оппозицию между инструментальным измерением языка и неким доинструментальным («подлинным», собственно «поэтическим») его истоком. Я часто и уже давно пытаюсь показать

ограниченность этой оппозиции, настаивая, в частности, на том, что она характеризует в той или иной мере мысль Хайдеггера. Ничто не предваряет абсолютным образом техническую инструментализацию языка. То есть речь не о том,

чтобы противопоставить этой инструментализации какой-нибудь обскурантистский иррационализм. Подобно всякому нигилизму, иррационализм является

симметричной, т. е. зависимой от разумного основания позицией. Имеется предостаточно недвусмысленных свидетельств, что сама тема экстравагантности,

трактуемая как иррационализм, восходит к той эпохе, когда формулируется принцип разумного основания. Лейбниц разоблачает иррационализм в «Новых опытах о человеческом разуме». Мы ставим новые вопросы, защищая, возможно, ту

часть философии и гуманитарных наук, что всегда противилась технологизации;

сохраняя, возможно, память о том, что гораздо древнее разумного основания.

Однако начинание, к которому я здесь призываю, иными представителями «гуманитарных» и позитивных наук часто воспринимается как угроза. И очень часто это происходит с теми, кто никогда даже не пытался понять историю и нормативность собственной институции, деонтологию своей профессии. Они знать

ничего не хотят о том, как сложилась их дисциплина, как с начала XIX века под

неусыпным контролем разумного основания обретала свои современные формы

их профессия. Иначе говоря, сам принцип разума чреват обскурантизмом и нигилизмом. Пагубные последствия этого ощутимы чуть ли не повсюду — и в Европе, и в Америке. Обскурантизмом и нигилизмом отличаются все те, кто мнят

себя защитниками философии, литературы и гуманитарных наук, отрицая все

новые подходы вопрошающего мышления, которые неразрывно связаны с новым отношением к языку и традиции, с новым способом утверждения, с возложением на себя новой ответственности. Именно обскурантизмом и нигилизмом

веет всякий раз, когда мы наблюдаем, как именитые профессора и представители самых престижных институций теряют всякую меру и перестают контролировать себя; они словно бы забывают о тех правилах, которые вроде бы пытаются

защищать в своих трудах, начинают браниться и нести всякую чушь по поводу

текстов, которых они в глаза не видели или узнали об их существовании через

низкопробную журналистику, каковую в иных обстоятельствах они якобы ни

в грош не ставят[26].

Речь идет о новой ответственности, и о ней следует говорить не иначе как

призывая к ней. Это общность мысли, которая не отвечает за нерушимость границы между фундаментальной наукой и прикладными исследованиями или,

по крайней мере, сознает, что она существует в иных, не прежних условиях. Я называю эту общность «общностью мысли» в широком смысле (at large), а не общностью научного поиска, науки или философии, поскольку последние чаще всего подчинены непререкаемой власти разумного основания. Разум не есть мысль,

но это ни в коем случае не означает, что мысль «иррациональна». Такая общность

направляет свои вопросы к сущности разума и разумного основания, к ценностям основополагающего, изначального, коренного, словом, к arkhe; она стремится продумать все следствия этого вопрошания. Не думаю, что такого рода

мысль способна стать основой какого-нибудь сообщества или институции в традиционном смысле этих слов. Она должна заново продумать, что такое сообщество и что такое институция. А также выявлять — воистину бесконечная задача —

все уловки прикладного, целесообразного разума, все те пути, на которых самые

незаинтересованные, бескорыстные изыскания могут попасться в ловушки целесообразности, могут быть экспроприированы и реинвестированы во всевозможные программы. Я не хочу сказать, что прикладной характер научного поиска

плох сам по себе, что нужно бороться со всякой целесообразностью. Я говорю

лишь о необходимости нововведений, которые подготовили бы нас к новым типам анализа, позволяющим по-новому оценивать конечные цели и делать, если

это возможно, свой выбор.

В прошлом году французское правительство обратилось ко мне и некоторым

моим коллегам с просьбой дать письменное заключение по поводу создания

Международного философского коллегиума. В своем ответе я говорил о необходимости четкого выделения того измерения, которое в данном контексте я называю «мыслью» — и которое не сводится ни к науке, ни к технике, ни к философии. Этот международный коллегиум должен стать не только сообществом

коллег-философов, но и местом порождения вопросов о самой философии. Мало того, что коллегиум будет открыт для всех тех исследований, которые в наши

дни считаются нелегитимными или просто не поддерживаются во Франции или

за границей, причем иные из них явно заслуживают именования «фундаментальные». Будет сделан и следующий шаг: преимуществом будут пользоваться работы, направленные на саму инстанцию фундаментального, на оппозицию фундаментального и прикладного, на уловки, хитрости прикладного разума во всех

областях. Как и в упоминавшемся мной семинаре, я рассматриваю в своем тексте

политические, этические и юридические следствия подобного предприятия. Мне

не хотелось бы более задерживать ваше внимание на этом вопросе.

Новая ответственность, о которой я говорил выше, не может быть лишь академической. Да, такую ответственность трудно возложить на себя, она словно бы

неуловима, как будто ей что-то угрожает. Все дело в том, что она призвана,

с одной стороны, хранить живую память традиции, а с другой — выходить за рамки любой конкретной программы, быть открытой к тому, что мы называем будущим. Понятно, что публичные выступления, произведения, те или иные заявления, продиктованные такого рода ответственностью и относящиеся к науке

и научному поиску как институции, не сводятся к социологии познания, общей

социологии или политологии. Сегодня эти дисциплины как никогда актуальны,

и я ни в коем случае не хотел бы как-то опорочить их. Тем не менее, несмотря на

все возможные различия в понятийном аппарате, аксиоматике и методологии

(которая может быть марксистской или неомарксистской, веберовской или неовеберовской, или какой-нибудь еще), эти дисциплины никогда не касаются того, что в них самих зиждется на разумном основании, т. е. на сущностной основе

современного Университета. Они никогда не ставят под вопрос саму научную

нормативность, такие понятия, как объективность и объективация, которые

определяют рамки и авторитет самих дискурсов этих наук. Какова бы ни была научная значимость тех или иных концепций, выдвигаемых здесь, а она может оказаться весьма внушительной, социология институций остается внутриуниверситетской дисциплиной, т. е. она остается под контролем глубинных норм или даже

соответствующих программ, каковые должна анализировать. Все это дает о себе

знать во многих вещах, но прежде всего — в характерной риторике, ритуалах,

способах представления материала и доказательств. Скажу больше, даже марксизм и психоанализ, в том числе и в работах Маркса и Фрейда, остаются внутриуниверситетскими дисциплинами постольку, поскольку соблюдают нормы научной практики и следуют принципу разумного основания: они гомогенны

господствующему дискурсу Университета. А то, что эти дисциплины практикуются порой завзятыми не-университариями, ничего по существу не меняет. Это

лишь в некоторой мере объясняет, что при всей своей революционности некоторые из этих дискурсов не вызывают никакого беспокойства у самых что ни есть

консервативных сил Университета. И не так важно — воспринимаются или не

воспринимаются они в Университете. Важно то, что они не угрожают аксиоматике и деонтологии самой институции, принятым в ней риторике, ритуалам и процедурам. Академический пейзаж становится более приветливым для них, Университет принимает их в свое лоно, встраивает в свою экономику и экологию.

Гораздо настороженнее он относится к тем, кто ставит вопросы об основоположениях или безосновательности Университета; он может просто исключить их из

своего пространства. А ведь такие вопросы могут быть обращены не только

к Университету, но и к марксизму, психоанализу, философии, гуманитарным или

позитивным наукам. И речь идет не только о тех вопросах, что надлежит сформулировать, подчинясь, как я это проделываю здесь, разумному основанию. Речь

о тех преобразованиях, которые должны последовать за этими вопросами и затронуть способы письма, драматургию педагогики, процедуры научных дискуссий, отношение к языку, к другими дисциплинам, к самой институции, к тому,

что остается внутри и вне ее рамок. И мне кажется, что тем, кто отважится на такое начинание, не придется бороться с разумным основанием или сгинуть в каком-нибудь «иррационализме». Им придется изнутри, опираясь на память и традиции Университета, следовать императиву профессиональной компетенции

и долга. Речь идет о двояком жесте, двойственном постулате: необходимо обеспечивать профессиональную компетенцию и поддерживать самую основательную

университетскую традицию и при этом заходить как можно дальше — как на практике, так и в теории — в осмыслении той самой бездны вопросов, на которой

основывается Университет, необходимо осмыслить весь «корнеллский» пейзаж

разом: расположенный на высотах кампус, мост, ограждение над бездной и саму

бездну. Похоже, что такой-то жест как раз и неуместен, невыносим для некоторых из университариев всех стран, которые объединяются, чтобы исключить его

возможность или подвергнуть его цензуре, используя для этого все средства, браня «сверхпрофессионализм» или «антипрофессионализм» тех, кто призывает

к новой ответственности.

Я не отважился бы вступить здесь в эту дискуссию о «профессионализме», которая развертывается сегодня в вашей стране. Многие обсуждаемые в ходе нее

вопросы относятся к собственной истории американского Университета. Но в заключение мне хотелось бы остановиться на этой общей для всех нас теме «профессии». Рискуя опровергнуть все то, что я только что изложил, я хотел бы предостеречь всех нас от иного рода поспешности. Дело в том, что ответственность, о которой я говорил, не может быть простым, обычным делом, она предполагает

существование различных мест, некую дифференциальную топику, подвижные постулаты, своего рода стратегический ритм. Я уже сообщал, что буду говорить лишь

о ритме, например, о том ритме, в котором мы закрываем или прикрываем глаза;

говорил, что риск, на который я иду, будет играть против другого риска — ограждение против бездны, бездна против ограждения, первое со — и над — второй.

По ту сторону технической целесообразности и даже по ту сторону оппозиции между технической целесообразностью и самодостаточностью разумного основания, по ту сторону сродства между техникой и метафизикой «мысль» — то,

что я называю здесь «мыслью» — рискует (но этот риск неизбежен, с ним связано само будущее) оказаться во власти неких социально-политических сил, которые при определенных обстоятельствах бывают в ней достаточно заинтересованы. В самом деле, такого рода «мысль» не может возникнуть без определенных

исторических, техническо-экономических, политико-институциональных

и лингвистических условий. Незаконное овладение «мыслью» и должен предупредить стратегический анализ, ему надлежит быть как нельзя более бдительным, его следует проводить с широко открытыми глазами. Именно в этом плане

располагаются некоторые вопросы относительно «политики» хайдеггеровской

мысли, в частности в двух инаугурационных выступлениях 1929 и 1933 годов,

т. е. еще до «Der Satz vom Grund».

Я ограничусь здесь двояким вопросом относительно «профессии»:

1. Состоит ли главная миссия Университета в том, чтобы вырабатывать профессиональную компетенцию, которая при определенных обстоятельствах может оказаться внеуниверситетской? 2. Должен ли Университет — а если «да»,

то при каких условиях — обеспечивать воспроизводство профессиональной компетенции, обучая профессорско-преподавательский состав педагогике и научной

деятельности, соблюдая при этом определенные установления? Можно ответить

положительно на второй вопрос, оставив без ответа первый, и стремиться к тому,

чтобы сохранять внутриуниверситетские профессиональные формы и ценности

вне досягаемости законов рынка и конечных целей общественного труда вне Университета. Новая ответственность, о которой мы говорим здесь, не может не сопровождаться сдержанностью или даже отрицанием в отношении профессионализации Университета в этих направлениях. В особенности это касается первого,

которое подчиняет университетскую жизнь законам рынка и идеалу чисто технической компетенции. В этом отношении «мысль» может просто воспроизводить

весьма традиционную политику знания. Но в результате будет воспроизводиться

определенная социальная иерархия, непосредственно участвующая в отправлении техническо-политической власти. Я не говорю, что в этом случае «мысль»

идентифицирует себя с этой политикой и посему следует от нее воздержаться.

Я говорю, что при определенных условиях мысль может послужить политике.

Кант, Шеллинг, Ницше, Хайдеггер, как и многие другие философы эпохи модерна, недвусмысленно утверждали: сущность академической ответственности не

сводится к формированию профессиональной компетенции (не зря ведь Кант

видел в философском факультете подлинное ядро академической независимости, саму сущность Университета). И не повторяет ли это утверждение глубокого

и сложносоставного политического уравнения самой метафизики, я имею в виду

«Метафизику» Аристотеля? Почти сразу за тем местом, что я прочел в самом начале (981b, sq), Аристотель выстраивает сложную теоретико-политическую конструкцию. На самой вершине — теоретическое, отвлеченное знание, его не ищут

в виду какой-либо пользы; тот, кто обладает отвлеченным знанием, а это знание

причин и начал, является главой или arkhitekton занятого трудом общества, он

возвышается над простым ремесленником (kheirotekhnes), который хотя и делает

что-то, но сам того не зная (как, например, огонь, который жжет)[27]. А ведь этот

теоретик, глава, знаток причин и принципов, не нуждающийся в «практических»

умениях, не кто иной, как наставник. Помимо того что он сведущ в причинах

и обладает разумом или логосом (to logon ekhein), его можно узнать и по следующему признаку (semeion): «способности научить» (to dunasthai didaskein). Итак,

он призван и учить, и направлять, руководить, организовывать эмпирическую

работу простых ремесленников. Этот учитель-теоретик, «архитектор», является

главой, потому что он на стороне arkhe, начала и управления; он управляет — он

первый из первых, или государь — потому что сведущ в причинах и началах, сведущ во всех вопросах типа «почему», а значит и « в виду чего» существуют вещи.

Еще до того, как появилась «буква» разумного основания, которое есть первопринцип, начало всех начал, он стал за него отвечать. Вот почему ему не пристало получать приказания, наоборот, это он призван приказывать, предписывать,

устанавливать закон (982а 18). И совершенно нормально, что эта верховная мудрость вкупе с властью, которой она облекает на основании как раз таки собственной бесполезности, культивируется в таких местах (topoi), в таких регионах, где

не исключена возможность досуга. Аристотель подмечает, что математические

искусства были созданы прежде всего в Египте, ибо там было предоставлено жреческой касте (to ton iereon ethos) «время для досуга».

Нельзя сказать, что, говоря об Университете — университете как старого,

так и нового времени, — Кант, Шеллинг, Ницше и Хайдеггер в точности вторят

Аристотелю; нельзя сказать и того, что они вторят друг другу. Вместе с тем здесь

говорится и нечто общее. Несмотря на то что Кант допускает применение

в Университете, «как на фабрике», принципа разделения труда, он ставит философский факультет выше и вне рамок профессиональной подготовки; а ведь речь

идет о так называемом «низшем факультете», месте разработки чистого рационального знания, где сосредотачиваются сам смысл и независимость Университета. Словом, архитектоническая схема чистого разума стоит выше и вне рамок

технической схемы. В своих «Лекциях о будущности наших образовательных

учреждений» Ницше критикует разделение труда в науке, развенчивает утилитарную и журналистскую культуру, находящуюся в услужении государства, не

признает за Университетом задач профессиональной подготовки. Чем больше

делается (tut) в области профессиональной подготовки, тем больше надо думать. И знаменитый афоризм из первой «Лекции»: «Man mus nicht nur

Standpunkte, sondern auch Gedanken haben!» («Должно иметь не только точки

зрения, но и мысли!»)[28]. Что касается Хайдеггера, то в 1929 году («Что такое метафизика?») он с большим сожалением отзывается о современной технической

организации Университета, о специализации, разделившей перегородками

университетские дисциплины. В «Ректорской речи» (1933) он вновь обрушивается на междисциплинарные перегородки и выступает против «внешнего научения ремеслу», объявляя его «праздным и неподлинным» («Das Mu.ige und

Unechte au.erlicher Berufsabrichtund…»)[29]. Причем в то же самое время он призывает к трем типам служения (Arbeitsdinst, Wehrdinst, Wissendienst — рабочее,

военное, научное) и напоминает, что все они равны и равно самостоятельны

(ему уже случалось напоминать, что theoria была для греков высшей формой

praxis и совершенным модусом energeia)…

Но, желая освободить Университет от «полезных» программ или задач

профессиональной подготовки, мы вполне можем — хотим мы того или

нет — подчинить его другими целям, не столь явным; мы можем воссоздать

фигуры кастовой, классовой или корпоративной власти. Мы существуем

в суровой, беспощадной политической топологии: лишний шаг в виду углубления или радикализации поиска, и мы по ту сторону глубинного, радикального, принципиального, по ту сторону arkhe; лишний шаг в сторону изначальной an-arhie, т. е. анархии, грозит порождением или воспроизведением

иерархии. Словом, «мысль» требует и разумного основания, и того, что по ту

сторону от разумного основания — arkhe и an-arhie. Все дело в ничтожном

различии, различии в придыхании или акценте; все решает претворение этой

«мысли». Это решение всегда связано с риском, а ставка всегда делается на

худшее. Закрыть, затереть этот риск при помощи какой-нибудь институциональной программы — значит забаррикадироваться от будущего. Решимость

мысли не может быть внутриинституциональным событием, чисто академическим моментом.

Разумеется, все это не определяет какую-либо политику или даже смысл нашей ответственности. В лучшем случае речь идет о нескольких негативных условиях, о «негативной мудрости», сказал бы автор «Спора факультетов»: о нескольких предварительных предостережениях, протоколах или предписаниях новой

бдительности для нового Просвещения, Aufklurung, о том, что надлежит видеть

и иметь в виду в современных разработках старой проблематики. Будьте осторожны с безднами и горловинами! Будьте осторожны с мостами и ограждениями!

Будьте осторожны с тем, в силу чего Университет открывается вовне себя, но также и с той бездной, на которой он покоится. Будьте осторожны с тем, в силу чего

Университет замыкается в себе и, переживая фантазмы этой замкнутости, способен послужить чьим угодно интересам или стать вообще бесполезным. Будьте

осторожны с задачами Университета! Но разве может быть Университет без задач?

У Университета никогда не было абсолютной автономии — ни в Средние века, ни в Новое время. Ему никогда не предоставлялись совершенные условия его

единства. На протяжении восьми веков наше общество именовало «Университетом» некий дополнительный корпус людей, которых оно, с одной стороны, заботливо размещало вне себя, а с другой — ревниво укрывало внутри себя: оно хотело и эмансипировать, и контролировать его. Именно в двух этих отношениях

Университет был призван представлять общество. Что он некоторым образом

и делал, воспроизводя сценографию, взгляды, конфликты, противоречия, игры

и различия этого общества, равно как и его стремление к органическому собиранию в едином теле. В современных рассуждениях об Университете органистский

язык неизменно переплетается с «техно-промышленным» языком. Техника, машина, своего рода про-тетическое тело предоставили Университету относительную автономию: он отражал общество, давая ему шанс на рефлексию,

т. е. на разъединение. «Время рефлексии» — это значит, что внутренний ритм университетского механизма относительно независим от социального времени, отсрочивает неотложность заказа, обеспечивает большой и драгоценный люфт.

Пространство удачи, шанса. Выворачивание наружу внутренней полости. Кроме

того, «время рефлексии» предоставляет шанс обратиться к самим условиям рефлексии, во всех смыслах этого слова, как если бы при помощи какого-то нового

оптического аппарата мы могли узреть само зрение, т. е. разглядеть под «телескопом» само зрение, а не только пейзаж, город, мост и бездну. А при помощи акустического аппарата — услышать «слышание», иначе говоря, уловить «неслышимое» посредством своего рода поэтической телефонии. Иными словами, «время

рефлексии» — это другое время, оно инородно тому времени, которое им отражается. Возможно, оно предоставляет время тому, что взывает к мысли и мыслью

называется. Возможно, это шанс события, которое, происходя или случаясь внутри Университета, не принадлежит к его истории. Оно может быть кратким и парадоксальным, оно способно порвать нить самого времени, как тот миг, о котором говорит Кьеркегор, один из этих чуждых, если не враждебных Университету

мыслителей, которые заставляют нас мыслить сущность Университета гораздо

настоятельнее, нежели многие академические размышления. Шанс такого события — это шанс мига, «Augenblick», мгновения ока, под-миг-ивания или прикрытия века, of a “wink” or a “blink”, имеет место “in the blink of an eye”[30], я бы даже

сказал “in the twilight of an eye”[31], ибо как раз в самые сумрачные, самые «закатные» времена западного Университета растут шансы этого “twinkling” мысли.

В периоды «кризиса», упадка или обновления, когда институция “on the blink”,

зов мысли соединяет в одном и том же мгновении зов памяти, виды на будущее

и — главное — верность хранителя, или стражника. Последний так верен, что хочет оставаться на страже вплоть до появления этого шанса на будущее, иначе говоря, он хранит странную ответственность за то, чем он не обладает и чего пока

нет. Ни под его охраной, ни перед его взором. Возможно ли это — хранить память

и сохранять шанс? Как почувствовать, что ты учтен в том, чем ты не обладаешь

и чего пока нет? Но за что же другое чувствовать себя в ответе, как не за то, что

нам не принадлежит? За то, что, как и будущее, всегда принадлежит другому,

приходится на другого? Но возможно ли это — сохранить или устеречь шанс?

Разве не о риске идет здесь речь? Не о событии падения или упадка, что может

нам выпасть на дне той самой «горловины»? Не знаю. Не знаю, можно ли в одно

и то же время хранить память и сохранять шанс. Мне очень хочется думать, что

одну не сохранить без другого, не сохранив другого и не сохранив от другого. Все

время различая их. Такая ответственность и возложена, наверное, на Университет, это его странная судьба — нести эту двойную стражу. Быть на страже своего

закона, основания и истины. Под-миг-нем еще раз на свой страх и риск этимологии: истина (truth) — вот что охраняет и охраняется. Я имею в виду немецкое существительное Wahrheit (истина) и глагол Wahren (хранить), который проглядывает в нем, но также — латинское слово veritas, которое красуется на гербах

многих американских университетов. Оно сообщает свой отпечаток каждому

университарию, учреждает его в виде хранителя и призывает верно (truthfully) себя хранить.

Что касается памяти, то напомню incipit[32] лекции и тот единственный вопрос,

который я поставил в начале: как не говорить — сегодня — об Университете? Удалось ли мне это? Говорил ли я о том, как не следует говорить сегодня об Университете? Или же я говорил так, как не следует сегодня говорить в Университете?

Ответ могут дать только другие. Хотя бы и вы.

[*] Текст воспроизводится по сборнику Jacques Derrida, Du droit a la philosophie

(Paris: Galilee, 1990), 461–489.

© Editions Galilee, 1990.

Перевод Сергея Фокина.

Заглавие строится на игре слов — в оригинале «Les pupilles de l’Universite», где «pupilles» — это

«зрачки» и «питомцы». — Примеч. перев.

[1] Этот доклад при вступлении в должность «свободного профессора» кафедры “Andrew D. White

Professor-at-large” был прочитан по-английски в Корнеллском университете (Итака,

Нью-Йорк). Я не счел возможным или желательным убрать из него все то, что относится к

внешним обстоятельствам, к месторасположению и собственной истории данного

университета. Архитектоника лекции существенно связана с университетской архитектурой

и расположением: вершина холма, мост и нависающие над пропастью или горловиной

(gorge — по-английски) «барьеры» — обычное место для множества тревожных размышлений

об истории и проценте самоубийств (gorging out — согласно местному фразеологизму) среди

профессоров и студентов. Что нужно делать, чтобы они не кидались в эту пропасть? Не она

ли в ответе за самоубийства? Не следует ли построить ограждения? По той же самой причине

я предпочел оставить некоторые места текста по-английски. Порой их перевод не вызывает

никаких проблем, порой он просто невозможен без обстоятельных комментариев о смысле

того или иного фразеологизма.

Впервые напечатано по-английски: “The Principle of Reason: The University in the Eyes of its

pupils,” Diacritics (Fall, 1983), затем по-испански: “El Principio de Razon: La Universidad en los

ojos de sus pupilo/as”, Nomade, 3, juin, 1984, Pastro, Narino, Colombie, наконец по-французски:

“Le principe de raison et l’idee de l’Universite”, Le cahier du College International de Philosophie,

№ 2, Paris, Osiris, 1986.

[2] ground (англ.) — основание, мотив. — Примеч. перев.

[3] Grund (нем.) — основание. — Примеч. перев.

[4] Baltimore, John Hopkins, p. 68 sqq.

[5] Аристотель. Метафизика // Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1975. С. 65.

[6] Цит. по: Philosophie de l’Universite. Paris: Payot, 1979. P. 49. Об этом «натурализме» (который

в то время достаточно, но далеко не повсеместно распространен; Кант счастливо его избегает

в самом начале «Спора факультетов»), а также о классическом мотиве междисциплинарности

как следствии архитектонической целостности см., например, у Шлейермахера: Gelegentlice

Gedanken uber eine neu zu errichtende (1808).

[7] Aristote. De l’ame. Texte etabli par Jannone, Paris: Les Belles Lettres. 1966. P. 58

[8] Trustees (англ.) — попечители. — Примеч. перев.

[9] «Мы любовались ландшафтом. День стоял чудесный и вид захватывал дух. Г-н Корнелл

привел несколько оснований в пользу расположения наверху, главный из них был в том,

что здесь было место для роста, расширения университета».

[10] Board of trustees (англ.) — попечительский совет. — Примеч. перев.

[11] «Для Эзры Корнелла соотношение этого вида и университета каким-то образом касалось

смерти. Похоже, что мировоззрение Корнелла сформировалось под влиянием высокого романтизма и полностью уверилось в том, что в присутствии определенного рода ландшафта

мысль образованного человека неизбежно натолкнется на одну из этих тем — одиночество,

высокомерие, меланхолия, смерть, духовность, “классическое вдохновение” — которые

могут, в свою очередь, привести вас к вопросам культуры и педагогики».

[12] «…разрушает сущность университета». — Примеч. перев.

[13] Цит. по: Philosophie de l’Universite. Paris: Payot, 1979. P. 18.

[14] Снискание расположения (лат.) — термин риторической теории. — Примеч. перев.

[15] Хайдеггер М. Положение об основании. СПб.: Алетейя, 1999. С. 51.

[16] «В контексте дискуссии о роли высшего образования». — Примеч. перев.

[17] Только в последнее время мы можем наблюдать, как влиятельный американский ученый

берется рассуждать об образовании, не упоминая даже цели, которая движет истинным

ученым. В этой области я и сам не без вины, поскольку в ранние годы написал несколько

статей о прагматизме, в частности о том, что суть и смысл каждого понятия заключается в его

конкретном применении. Это все, конечно, замечательно, если все это правильно понято.

И я никоим образом не намереваюсь этого отрицать. Но вместе с тем возникает вопрос: в чем

заключается это конкретное применение? Тогда я был склонен подчинять понятие действию,