Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Ислам и демократия. Какая демократия? Какой ислам?

По этому вопросу столько было уже сказано и написано, что для начала надо бы

расчистить поле для размышлений, подготовить засоренное идеологемами и апологетическими разглагольствованиями пространство подлинных значений

и смыслов. Это касается всех сюжетов, где упоминается ислам. Путаницу в представление об исламе вносят не только миллионы его приверженцев, оспаривающих друг у друга привилегию обладания исламским «правоверием» и защиты его,

изначального, истинного, того, что исходит из уст Аллаха, того, что выражено

в Его Слове, незыблемом и вечном. Неразбериха вносится и значительно умножившимся числом западных экспертов, высказывающихся о том, что обычно называют исламом с прописной буквы; и журналистами, которые выдают за истину

в последней инстанции наблюдаемые ими произвольные, сложные, случайные

и конъюнктурные формулировки и образ действий так называемых «мусульманских деятелей»; свой вклад внесли сюда и ученые, политологи, историки, социологи, которые устно и письменно распространяют «научные» представления по

поводу самых разных вопросов и тем, имеющих касательство к исламу. События 11 сентября 2001 года привели к огромному росту коллективной воли к познанию; в то же время возникло множество объяснений происшедшего, зачастую не

соответствующих духу времени, невероятных, фантасмагорических, догматических (выражающих содержание мнимых образов, давным-давно сложившихся как

в исламских, так и в западных контекстах); таким образом, преобладают объяснения, а не поиски выхода из создавшегося положения, причем объяснения с позиций гегемонии, на которые отвечают дискурсы жертвенности или отмщения со

стороны «идентичности, склонной к убийству». Весьма даровитые писатели вносят вклад в эту литературную продукцию, которая скорее отвечает потребностям

рынка, чем удовлетворяет желанию широкой публики разобраться в конфликтных ситуациях. Так, Тахар Бен Джеллун употребляет писательский талант на то,

чтобы упростить до крайности свой «Ислам для детей», тогда как Мишель Уэльбек

всерьез говорит об исламе как о религии «придурковатой», которую могут исповедовать разве что «козлы». Я могу привести и другие громкие имена, которые эксплуатируют образный ряд из репертуара мэтров-исламоведов, чтобы их научным

авторитетом поддержать неизбежные представления, всплывающие в умах наших

современников при одном только слове «ислам».

В связи с этим, а также по ряду других причин я начал бы с обсуждения понятия демократии и ее конкретных политических интерпретаций, а потом уже

ставил вопрос: какой ислам и какую демократию можно соотнести между собой? Ведь хорошая методика предписывает нам осваивать старый мыслительный инструментарий, который необходимо предварительно очистить от наслоений, делающих этот инструментарий непригодным для внятного критического анализа. Цель данной статьи не только во внесении некоторых пояснений

и уточнений в ту конфликтную область, где с 1945 года каждодневно, то и дело

вспыхивая заново, кипят страсти вплоть до применения военной силы; здесь

я также позволю себе наметить условия исторического преодоления ментальных, культурных, религиозных, правовых и институциональных запретов, до

сих пор стоящих на пути прогресса, модернизации и наращивания демократического опыта во всей совокупности современных контекстов, подверженных

ныне идеологическому давлению пресловутой «исламской парадигмы» — плода коллективной фантазии.

Какая демократия?

Противопоставление «ислам — демократия» отсылает к конкретным историческим конфликтам, возникающим между двумя позициями разума по отношению

к познанию, которым, в свою очередь, руководствуется решение ключевых вопросов истины, действительности, ценности, закона, легитимности и управления

обществом… Марсель Гоше и многие другие показали, как европейские общества

«отошли» от религии, при этом не обязательно «отходя» от веры. Протестантство

и католицизм, в конце концов, смирились с таким «оттоком» и даже извлекли из

него выгоду, повысив ценность специфических атрибутов и функций инстанции,

ведающей духовной жизнью. Ислам же, как и общества, которые себя с ним ассоциируют, за период с 1950 по 2002 год претерпели эволюцию в прямо противоположном направлении. В эти годы развитие научной мысли и растущие требования

демократии в мире день ото дня потрясали условия существования человеческой

личности. Вот только несколько примеров такого поразительного контраста.

Французы еще в 1789–1792 годах низвергли основанную на божественном праве

монархию, а затем казнили короля Людовика XVI при всем известных обстоятельствах; а в Иране в 1979 году приходит к власти Хомейни, он восстанавливает

теократический строй, следуя политической теологии имамата, и преследует шаха

с целью предать его суду и, несомненно, казнить как символ безбожной власти.

Весьма известные мусульманские интеллектуалы оказывают т. н. религиозной революции безоговорочную поддержку, как если бы исторический опыт установления демократии в Европе не имел ни малейшего значения — философского, правового, политического, антропологического — для развития человеческих

обществ за пределами конкретных условий, а отражал лишь частные локальные

особенности противостояния христианского клерикализма и прогрессивных

светских сил.

Весьма внушительным историческим фактом является то, что многовековой колониальный гнет питал волю к освобождению всех колоний, а воинствующие идеологии, вдохновлявшие ведение освободительных войн, привели

к шаткой и зачастую вызывавшей трагические последствия политической независимости. Историческое значение этой освободительной борьбы для развития

постколониальных обществ еще ждет своей оценки, «объективного», критического, исчерпывающего анализа. Однако отныне и впредь можно утверждать,

что национальная политика деколонизации лишь усугубила хаос в умах, порожденный противоречием между, с одной стороны, справедливой борьбой с последствиями колониального гнета, а с другой — неизбежной открытостью в сторону эмансипации современной мысли, продвигаемой политически процессами строительства Европейского союза, а научно — неоспоримыми достижениями гуманитарных и общественных наук, что подчеркивает значительность

культурного, воспитательного, институционального и правового выбора на стадии деколонизации. Ведь именно в арабских странах языковая политика

и политика научных исследований в области педагогики и общественных наук

были извращены господствовавшими императивами национальной идентичности, в которой особая роль отводилась религии. Вскоре это привело к сдвигу

в сторону фундаментализма, трагические последствия чего мы испытываем на

себе по сей день. Официальный политический дискурс и, что еще серьезнее,

учебные программы работали на передачу и систематическое накопление в корне ложных, а следовательно опасных знаний, касающихся культурных и исторических функций религии вообще и ислама в частности. Этому в решающий

период 1960–1980-х годов способствовало давление демографического фактора: новые социальные кадры, которые пришли в сферу образования в результате политического произвола партий, тождественных государствам, отбросили

торжественные обещания национального строительства, дававшиеся в духе

революционной «социалистической» риторики, в пользу популистских требований возрождения исконного исламского Града, который неукоснительно соответствовал бы общественному устройству, существовавшему в Медине между 622 и 661 годом. Для того чтобы противостоять этой мощной волне

популизма, которая в значительной степени способствовала стремительному распаду всего, что еще сохранялось в кодах народных культур в 50-е годы

прошлого века, большинство режимов, относящихся к так называемому «мусульманскому» миру и находящихся у власти вот уже лет тридцать, не могут

преодолеть двойственности своей идеологии, продолжающей сочетать демагогическую религиозную политику с осторожной расчетливостью в отношении

неизбежного демократического выбора (за исключением разве что случаев

упорного отказа, основанного на невежестве)[1].

Это представление о внутренней эволюции обществ, подвергшихся воздействию исламского фактора с тех пор, как они обрели независимость, следует дополнить упоминанием о геополитических стратегиях, развернутых в отношении

постколониальных государств той частью мира, какую принято называть Западом. Когда говорят о Западе, то в одном и том же геополитическом термине смешивают два главных действующих лица, несомненно являющихся между собой

союзниками по целому ряду аспектов, хотя их историческую ответственность

и, следовательно, роли в партнерстве необходимо отчетливо различать. Со времен войны в Персидском заливе, а тем более после 11 сентября 2001 года, стало

ясно, что понятие «Запад» в восприятии и понимании всех народов, на которые

распространяются его решения — политические, экономические, финансовые

и военные, — на самом деле не охватывает геоисторическую и культурную сущность, называющуюся Европейским cоюзом. Действительно, его члены на протяжении долгой истории взаимодействовали с мусульманскими народами (арабами, иранцами, тюрками) и культурами; эта история, восходящая к Средним

векам, служит общей отправной точкой для критического пересмотра взгляда на

Средиземноморье как на историческое и геополитическое пространство. А вот

взаимоотношения США с данным пространством — скорее гегемонического порядка; исторического в строгом и плодотворном смысле слова в них очень мало.

Я заостряю внимание на данном различии с тем, чтобы расширить горизонты

мысли и согласованного действия, направленного на интеграцию арабо-иранотюрко-мусульманской системы координат в динамичный процесс построения

нового гражданского пространства Европейского союза. Крах обещаний демократизации для неевропейских народов в период так называемой «деколонизации» произошел не только по причине явной несостоятельности национальных

политических «элит» и тяжелого наследия традиционалистских культур; геополитические стратегии бывших колониальных метрополий всемерно благоприятствовали поддержке официальных властей в их борьбе против демократических

сил и требований демократии в каждой из освободившихся стран. Эта Realpolitik

геоэкономического и геополитического управления странами бывшего третьего

мира до 11 сентября 2001 года была характерной для долговременного Западного

Альянса; эта политика докатилась до финансирования терроризма, до предоставления трибуны тому самому терроризму, который в один прекрасный день вдруг

признали варварским, угрожающим единственной цивилизации, способной ныне спасти род человеческий от всеобщего упадка!

Этот аспект политики наиболее развитых демократий долго почти не осознавался или вовсе не замечался общественным мнением. Завеса сразу же приподнялась с началом открытых войн, таких как война в Персидском заливе, а также

с началом нынешней борьбы с терроризмом. Внезапный поворот в политике, выразившийся в отказе от поддержки талибов, которых некогда использовали

в борьбе против советской оккупации, особенно поучителен, поскольку в нем обнаруживаются те внешние и внутренние трудности, что возникают при всякой

попытке внедрения демократии в исламское общество. Союз Соединенных Штатов с такими государствами, как Пакистан или Египет, в борьбе против терроризма не гарантирует скорого появления новой политики, благоприятствующей утверждению демократии в таких бастионах идеологического сопротивления, как

Саудовская Аравия, Ирак, Ливия, Алжир, Сирия, Индонезия и т. д. В то же время все народы, которые на протяжении десятилетий были лишены элементарных

свобод и социальной справедливости, настойчиво требуют демократии. При

этом лидеры, с наибольшим пылом провозглашающие необходимость демократических решений, а также поддерживающие их социальные группы, далеко не

всегда сами являются носителями современной и светской культуры, необходимой для устойчивого функционирования демократических институтов и демократической мысли. То же самое можно сказать и о целом ряде деятелей, классов

и социальных групп, из которых сегодня состоят европейские и американское

общества, где, как принято считать, демократия неколебимо укоренилась более

чем за два века.

По существу, ясно, что на наших глазах демократия претерпевает метаморфозы, что заставляет одних говорить о регрессе, других — о кризисе, обусловленном

ее экспансией, иными словами, ее сегодняшним стремлением утвердиться в социокультурных средах, весьма удаленных от тех, где она была установлена в борьбе. Попытки «пересадки» демократии проваливаются не только потому, что на

новой почве она просто не приживается; существует извращенная практика коррупции, неисполнения обещаний, манипуляций на выборах, которая опасно

дискредитирует демократию, превозносимую в теоретических речах и политических проповедях. Заведомые антидемократы приходят к власти при поддержке

«великих» демократий, не считающихся ни с народами, давшими им власть, которой они располагают, ни — тем более — с беззащитными народами, оставленными на произвол судьбы после свержения тоталитарных режимов. Гражданские

войны, государственные перевороты, подтасованные выборы, бессменные диктаторы, конституции, приспособленные под потребности определенной касты,

марионеточные парламенты, управляемые невидимыми кликами, повсюду серьезно повредили упованиям на демократию, а иногда и полностью их развеяли.

Американский, итальянский, французский и немецкий примеры широко известны и обсуждаются в обществах, которым предлагают демократический путь.

Достойным театрального спектакля шедевром на тему демократических «ценностей» стала пресловутая речь Франсуа Миттерана в Ла Боль (Франция), увещевавшего в 1993 году африканских руководителей развивать демократию у них

в странах. Кто лучше французского президента знал и мог измерить масштаб

ущерба от коррупции так называемых «национальных элит» как раз в этих странах? Таким образом, демократия оказалась извращена дважды: в стране, где она

родилась и развилась, а также на новых территориях своей экспансии и своего

упрочения, где она востребована народами, но упрямо отвергается на государственном уровне. Риторические излияния на тему демократических свобод становятся не в меру раздутыми, когда речь заходит о мобилизации граждан на борьбу

с врагом, непременно наделяемым свойствами дьявола. После 11 сентября 2001 года, как и во время войны в Заливе, мы видели, как американские интеллектуалы — активисты некоего Института американских ценностей (Institute

for American Values), призывая к искоренению международного терроризма, вновь

пустили в дело Августинову теологию «справедливой войны». Мы помним, что два

президента — Буш-старший и Франсуа Миттеран — прибегли к такому же понятию во время войны в Заливе; Джордж Буш-младший, в свою очередь, взял данную теорию на вооружение, «укрепив» ее понятиями крестового похода и оси зла,

чтобы защитить единственную великую демократию, последовательную, мощную и эффективную, после того как народы Европы, да и сам Европейский союз

проявили неспособность переосмыслить ситуацию и предложить хоть какую-нибудь убедительную концепцию демократического пути на данном этапе мирового развития, а главное, изыскать экономические, правовые, культурные, образовательные и философские средства для претворения ее в жизнь.

Переосмысление понятия ислама в контексте глобализации

Чтобы определить роли и «позиции» ислама как огромной силы идеологического подъема народов и неразрывно с этим — как пространства, где постоянно

сталкиваются между собой могучие воли к власти, возникающие в недрах каждого общества и манипулируемые другими внешними силами, еще более мощными и экспансивными, — необходимо исходить из критического равновесия

теоретических дискурсов и конкретного опыта той или иной демократии. Сложное соотношение ислам/демократия не станет понятным, пока будет игнорироваться или преуменьшаться значение мировой диалектики, в рамках которой

с 1945 года разыгрывается историческая драма, где палачи становятся жертвами,

а жертвы палачами, в зависимости от уровня анализа, который, в свою очередь,

зависит от того, с каким историческим лагерем явно или скрыто солидаризуется

соответствующий «аналитик». Ролан Барт охотно повторял, что всякий вид

письма служит актом исторической солидарности; я же пойду дальше, утверждая, что всякое устное или письменное высказывание ставит его автора на путь

рискованной сопричастности. Ислам и демократия представляют собой системы

верований и неверия, которые человеческие субъекты, будучи участниками социальных и исторических процессов, преобразуют в «формы знания», достоверного и даже непреложного, в регламентирующие этические и правовые нормы,

в более или менее сакрализованные, абсолютизированные институты, становящиеся, таким образом, сакрализующими и абсолютизирующими. Однако придерживаться этих функциональных дефиниций нельзя; современное мышление

заставляет нас различать цели религиозного и демократического выбора. Последний же настолько преобразует статус и функции религии, что та перестает

что-либо определять в политическом строе, хотя и продолжает требовать свобод

и возможностей самовыражения. Здесь я сошлюсь (без комментариев) на проясняющий и богатый аллюзиями анализ Марселя Гоше.

«Власть исходила от Иного, ниспосылалась свыше, навязывалась сверху, помимо человеческой воли. Современные революции — английская, американская, французская — опустили ее на землю, сделав соразмерной человеку. Более

того, революции выводят власть из низов; они собираются учредить ее через акт

проявления воли граждан. Власть воплощала то, что было выше нашего разумения, теперь она стала всего лишь выразителем нашего честолюбия. Такую власть

можно было бы назвать представительной, т. е. не имеющей никакой другой сущности, кроме той, что придают ей ее “подопечные”.

…От характерного для Эпохи Богов представительства посредством воплощения к представительству Мира Равных посредством делегирования. Одинаковые

элементы действуют в разных видах и в разных сочетаниях…» (La religion dans la

democratie, p. 15–16).

Хотя автор и имеет в виду христианство, то, что он говорит об обмене ролями между религией и политикой, облегчает понимание актуальных трудностей

ислама. Марсель Гоше решился утверждать, что христианство является единственной конфессией, которая сопровождала и, возможно, подготовила выход из

религии, т. е. осуществила «переустройство человеческого сообщества путем повторного поглощения (реабсорбции), переплавки и переработки того, что на

протяжении тысячелетий приобретало формы религиозной инаковости» (там

же, p. 18). В случае же ислама не только не произошло подобного переустройства сообщества, но и напротив, в течение пятидесяти последних лет в исламских

обществах наблюдалась гипертрофия мифо-идеологической функции, которая

извратила сразу и мифо-исторические функции традиционной религии, и эту

самую работу «по повторному поглощению», переплавке и переработке духоподъемных сил и позитивных ценностей, распространяемых самой религией.

Фундаменталистские разновидности ислама не позволяют говорить ни о крутом

повороте к религии, как это делают многие, ни тем более — о приобретении исламом функций исторической модели — альтернативы модели демократической. Последняя подвергается критике, очернению и отвергается воинствующим

исламизмом, поскольку ее политическая плодотворность и способность удовлетворить любым упованиям, вобрать в себя все творческие ресурсы, любые шаги

человека за установленные рамки, остаются необъятным немыслимым для того,

что сегодня осталось от «исламской мысли». Эти суждения не являются ни произвольными, ни неблагожелательными; я давно указывал на бытующую мифоидеологию, в которую «интеллектуалы», регламентаторы правоверия (‘ulama’),

наставники и даже ученые превратили то, что именуется заветом (al-turath) классического ислама. К этому стоит добавить самоделки реформистов, задавшихся

целью восстановить во всем величии и чистоте «подлинный», «исконный» ислам

«благоверных пращуров» (al-salaf al-salih), и длящееся с Х века упорное систематическое забвение оригинальных «вольнодумцев» и новаторов, живших в те мимолетные периоды, когда намечались решительные шаги навстречу многообещающему гуманизму[2].

Мне представляется полезным пояснить подробнее, что я имею в виду, говоря о том, как мифо-идеологические самоделки фундаменталистских дискурсов

развалили мифо-исторические построения периода формирования исламской

мысли. Речь пойдет о весьма поучительной странице в истории исламской мысли — только никому не пришло в голову писать об этом, выявляя политические,

философские и культурные смыслы этого игнорирования, неприятия демократии, ее развернутой дисквалификации. С помощью тех примеров, что я сейчас

приведу, можно будет измерить расстояние, каковое необходимо пройти для понимания того, как демократические культура и правление дают возможность

выйти из догматических пут, укрепляемых режимами, которые пользуются религией для покрытия чудовищного дефицита законности. Без свободомыслия, без

возможности открыть до сих пор запретные сферы исследования, без свободы

публикаций и диспутов мы никогда не сможем должным образом раздвинуть горизонты толкования и духовной наполненности того, что я называю пророческим дискурсом (discours prophetique)[3].

Прочтем стихи Корана.

В 26-й суре пять древних пророков — Нух, Худ, Салих, Лут и Шуайб — так обращаются каждый к своему народу:

Народ Нуха лжецами счел посланных.

Вот сказал им брат их, Нух: «Разве вы не побоитесь Бога?

Я — к вам верный посланник.

Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне!

Я не прошу у вас за это награды: поистине, награда моя только

у Господа миров!

Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне!»

Они сказали: «Разве мы уверуем в тебя, раз за тобой последовали

низкие?»

Он сказал: «Нет у меня знания о том, что они делали.

Их расчет только у Господа моего, если бы вы это знали!

А я не стану гнать верующих.

Я — только явный увещеватель».

Они сказали: «Если ты не удержишься, Нух, будешь ты побит

камнями».

Он сказал: «Господь мой, мой народ обвинил меня во лжи!

Рассуди же между нами судом и спаси меня и тех, кто со мною из

верующих!»

И спасли Мы его и тех, кто был с ним, в нагруженном судне.

Потом потопили Мы еще оставшихся.

(Коран, 26: 105–120)

Обращения других пророков выдержаны в том же духе, в частности, повторяется выражение: Бойтесь Аллаха и повинуйтесь мне. Историческая критика

видит в этих пассажах, повторяющихся в пределах одной суры, всего лишь распространение на арабские народы — ‘Ad и Thamud — известной истории о Ное;

фактически же, как понимали еще классические комментаторы, в этих пяти

пассажах выражена позиция Мухаммада в отношении его мекканских противников, привязанная к Установлению (Сунне), которому следует Аллах по отношению к своим тварям в Истории Спасения (Sunnat Allah fi-l-‘ibad). Это одна из

особенностей коранического повествования, прибегающего к древним Примерам (amthal) для изменения религиозной и социополитической ситуации, где

господствует языческая модель; следует показать, как мифологические россказни используются для подмены новой веры, узаконенной единым Богом и стародавними верованиями, отринутыми как лишенные истины «басни» (asatir).

Коран настойчиво противопоставляет asatir qasas'у, т. е. фантазиям и мифическому повествованию, формирующему и передающему истинную веру. Действительно, именно с помощью мифов Коран, вслед за Библией, создает представление о трансцендентной властной Инстанции, которая легитимирует

харизматическую власть пророка, а затем и его преемников (халифат). В данном случае анализ должен выявить тонкие взаимоотношения (ткущиеся на

уровне коранического дискурса и его претворения в действия Пророка) между

властью Вышней, реальность которой зависит от состоятельности смыслов

и убедительности дискурса, и властью политико-религиозной, которая осуществляется в Медине путем союзнических договоров (‘ahd, hilf) c различными

племенами и кланами, военных кампаний (maghazi) и законодательной деятельности (ср. с более поздним выражением sabib al-shari’a: Законодатель). Без

божественной Власти не может быть повиновения Закону; вот почему сам Аллах напрямую берет слово, он вступает в битвы со своими «врагами», в спор

с противниками. В дальнейшем толкователи и историографы сделают акцент

на негибкости этих взаимоотношений, скрывая реальные пружины истории

и избирая не связанные между собой обстоятельства, которые Аллаху было

угодно создать для того, чтобы явить свою Волю или же даровать свою Помощь

«партии Бога (Hizb Allah) и верующих».

Вернемся к рассмотрению воззваний пяти пророков. Эти обращения способствуют укреплению актантной структуры, общей для всего коранического дискурса. Синтаксически, семантически и семиотически в повествовании доминирует актант Аллах, выраженный прямо (мой Господь, Мы…) или косвенно

(Посланник, Предвестник). Этот первый актант (эксплицитный) — одновременно и говорящий и автор, отправитель и адресат по отношению к двум другим;

своим словом и своими начинаниями он организует все смысловое пространство

относительно позитивных действий, совершаемыми Посланниками. Посланники являются актантами-посредниками; они высказывают слово, транслируемое

через их посредничество, даже если грамматически они тоже совмещают в себе

отправителей и адресатов. С этой же точки зрения рассмотрим двойной императив «Бойтесь Аллаха и повинуйтесь мне», часто повторяемый в целях установления

нового соотношения Высшая власть / земная власть. Пророк недвусмысленно

называет себя адресатом повиновения, при этом, однако, подчеркивая, что повиновение есть одно из следствий и проявлений благоговейного страха (taqwa) перед Богом. В мединских сурах Корана в том же смысле указано на необходимость

повиноваться Мухаммаду; выражение: повинуйтесь Аллаху и Посланнику (Посланнику с определенным артиклем) употреблено двадцать девять раз; отношения повиновения между людьми или между людьми и Богом через посредничество пророков выражаются часто: можно насчитать 73 случая употребления глаголов

с корнем twс (= повиноваться).

В более общем плане в функциях третьего актанта (люди, народ, т. е. первоначально племя или объединение племен, из которых набираются «прислужники»

пророка) выявляется основное противоречие всего коранического дискурса: ввиду заповедей и запретов (amr/nahy) актанта, объединяющего в себе говорящего,

автора высказывания и отправителя, обнаруживаются как прислужники или помощники (ср. c арабским ansar), которые в Коране называются верующими, мусульманами (muminun, muslimun), так и противники, называемые неверными

(kafirun). Этот основополагающий раскол выражается пространной двоичной

структурой всей коранической лексики, анализ которой мы здесь возобновлять

не будем[4]. В то же время напомним о необходимости для критического исторического истолкования исключить всякую эксплуатацию этого раскола теологией

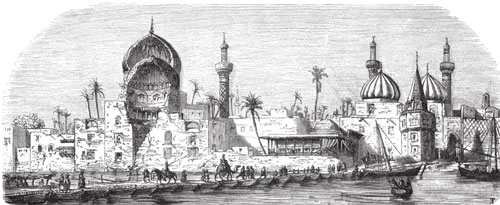

или даже этикой до тех пор, пока не будет дано исчерпывающее описание политического и социокультурного процесса, который привел к триумфу первого государства-Уммы в Медине, с дальнейшей его экспансией в Дамаск, Багдад, Каир, Кайруан, Фес, Кордову и на другие территории. Речь вовсе не о том, чтобы

свести религию к простому идеологическому обслуживанию исторических процессов, затронутых в настоящей статье; стражи «правоверия» без труда дискредитируют любую попытку познания, говоря о позитивистском упрощенчестве.

Трудность, повторим, кроется именно в отбрасывании, стирании, устранении

действительных фактов, обусловивших формирование и распространение новой

веры. Проникшая в индивидуальную и коллективную психологию, внедренная

в языки, обычаи и институты, религия как система веры и безверия замалчивает

и игнорирует смысл исторических преобразований всех верований. Это и позволяет нынешнему фундаменталистскому дискурсу обосновать политическую модель на постулате незыблемости «наставлений» ислама. Таким образом, светская история непрерывно преобразуется в священную; но священное не считают результатом социокультурных процессов по сакрализации.

Надо, стало быть, вернуться к непосредственным значениям терминов из

словаря раскола в его первоначальном состоянии, когда различные адресаты коранических высказываний оценивались в соответствии с прочностью связей

между патриархальными семействами, кланами и племенами. Определение

kafirun, в котором выражено теологическое понятие «неверных», в противопоставлении «верующим» (muminun) и «мусульманам», первоначально применялось

к мекканцам, политически и социально враждебным новой «религии». Вот особенно драматический отрывок, где политический и социальный спор сразу и ясно изображается и преобразуется в конфликт между Богом и человеком.

А когда затрубят в трубу,

то это — в день тот, день тяжелый.

Для неверных нелегкий.

Оставь Меня и того, кого создал Я единым

И кому сделал богатство широкое,

И сыновей здесь находящихся —

И распростер ему гладко.

Потом жадничает он, чтобы Я добавил.

Так нет! Он пред Нашими знамениями упорен.

Я возложу на него «подъем».

Ведь он задумался и рассчитал.

И быть ему убиту! Как он рассчитал!

(Коран, 74: 8–20) (13)

Верующие auminun, напротив, формируют новую политическую силу, которая

особенно прочно утвердится в Медине, как свидетельствует уникальный документ, известный под названием Sahifa или Конституция Медины. Из нее мы узнаем, как Мухаммед расширяет свою политическую клиентуру, заключая союзы

с местными арабскими и иудейскими племенами. Вступившие в союз образуют

своего рода конфедерацию (умма в племенном смысле — благодаря кораническому дискурсу это понятие эволюционирует до трансисторического духовного сообщества), члены конфедерации обязаны защищать друг друга, гарантируя взаимную безопасность = aman; таким образом, в племенном социополитическом

смысле они являются верующими muminun. Другие термины, такие как ma’ruf,

ta’ifa, ‘aql, munafiqun, muslimun и т. д., получившие в Коране теологические определения, сохраняют в Sahifa содержание, характерное для арабского общества,

еще не затронутого новой проповедью[5].

Раскол muminun/kafirun в Коране является, следовательно, постепенной религиозной сублимацией того, что первоначально было социополитической напряженностью между повинующимися, подчиняющимися[6] новой власти, и теми, кто это делать отказываются; напряженность сводится к серии лексических

противопоставлений, которые ясно соотносятся с типами политического поведения. В качестве примеров можно выделить термины, производные от корней сsy = бунтовать (встречается 32 раза); сdw = нарушать; hudud = пределы

(99 раз); tghy = тиранить (39); фараон (фираун) = символ несправедливого, непокорного вождя, притеснителя (74); bghy = желание нарушать (96); khata’ = вина (22); ithm = грех (48); junab = вред (25) (ср. также весь словарь неповиновения

и вольнодумства, процитированный мною в L’etrange et le merveilleux (in Lectures

du Coran, 1991). В то же время khshy упоминается 47 раз; khwf = бояться (62);

wqy = благоговейный страх (229) (высокая частотность последнего корня подчеркивает религиозную сублимацию повиновения Аллаху и его пророку);

aslama + muslimun = согласиться с включением в группу, сформированную по

нормам Корана и политической программы пророка, и т. д.

Повиновение и бунтарство имеют смысл, который непосредственно подкрепляется обетованиями вечной жизни или угрозой вечного наказания, и смысл

этот в защите и усилении конфедерации (уммы) в Медине (состоящей из ушедших вместе с пророком в период хиджры и прислужников, набираемых на местах

(Ansar)) с целью отвоевания Мекки[7]. Победное возвращение в этот город считается необходимым не только, чтобы уменьшить угрозу олигархии, но и чтобы

обеспечить «мусульманам» территориальную базу, освященную давнишним присутствием в ней арабского Пантеона. Без этого локуса сакрализации Медина оставалась бы политической платформой без будущего. Чтобы оценить размах

и действенность операции по семантической и символической перекодировке пространства и времени, где жили арабы, следовало бы перечитать стихи, относящиеся к Ибрахиму, Исмаилу и Йакубу, связанные со «Святым домом Божьим» (храм

в Мекке с Каабой). Рассказ о его основании, хорошо знакомый политеистическому сознанию арабов, использован и развит в перспективе Истории Спасения,

вершимой Единым и Живым Богом из библейской пророческой традиции[8]. Следовало бы также перечитать стихи, где описываются военные кампании и стратегические планы Мухаммада, чтобы победить мекканцев и распространить свою

власть на Хиджаз. Мастерски пользуясь литературной техникой мифологизации

конкретных событий, превращенных в парадигмы истории Спасения, Коран вырабатывает новый социоисторический миф, который обусловит восприятие и усвоение индивидуальных и коллективных поведенческих норм у последующих поколений.

Выделим еще по крайней мере два высказывания из Корана, чтобы показать,

как зарождающаяся политическая власть ищет поддержки в Высшей Божьей власти: в обоих случаях толкователи признали наличие намека на голод, который

испытали мекканцы, когда пророк, эмигрировавший в Медину, приказал перекрыть дороги шедшим из Сирии караванам с продовольствием[9].

И, поистине, те, которые не веруют в будущую жизнь, —

уклоняются от пути!

А если бы Мы помиловали их и избавили их от их беды, то они

упорствовали бы в своем заблуждении, скитаясь слепо.

И Мы поразили их наказанием, но они не подчинились своему

Господу и не воззвали к Нему.

(Коран, 23: 74–76)

«Их беды» и «наказание» отсылают, согласно толкователям, к вызванному

блокадой голоду; более того, Табари сообщает, что Абу Суфьян якобы явился

к пророку, чтобы сказать ему: «Ты полагаешь, что Аллах послал тебя во спасение

людям; а на деле ты предаешь мечу наш народ, а детей его обрекаешь на голодную смерть»[10].

Хотя второе высказывание ясно указывает на голод, оно включает это событие в знакомую парадигму непокорного и наказанного Богом города:

И Аллах приводит притчей селение, которое было мирно, спокойно;

приходило к нему его пропитание благополучно изо всех мест, но оно

не признало милостей Аллаха, и тогда дал вкусить ему Аллах одеяния

голода и боязни за то, что они вершили.

(Коран, 16: 112)

Интересно отметить, что комментаторы поступают прямо противоположным

относительно коранического дискурса образом: насколько Коран избегает материальных подробностей, отчетливых обозначений, конкретных повествований,

предпочитая многозначность религиозного языка (метафоры, притчи, слова,

обозначающие вину, воздаяние и т. д.), настолько классические толкования множат идентификации имен собственных, географических названий, уточняют

хронологию, «исторически» реконструируют «обстоятельства откровения» (asbab

al-nusul). Такое отношение говорит о постоянной составляющей религиозного

сознания, которое, не отделяя миф от истории, воображаемое от рационального,

чудесное от реальности, как это последовательно сделала бы современная историческая наука, напротив, тесно связывает два плана выражения. Действенное

вмешательство Аллаха в историю (прекращение дождя, насылание бедствий, физическое устранение противника, клана, народа, применение показательных кар)

ожидаемо и воспринимается как событие естественное, обычное, очевидное, но

все-таки трансцендентное, стало быть, подавляющее. Пусть Слово Божье выскажется на языке человеческом; пусть вмешательства Его коснутся непосредственно правителей, обществ, отдельных людей, известных и доступных мест; да будут

Его Заповеди и Запреты (Amr и Nahy) управлять ходом земной истории во веки веков, создавая множество естественно-сверхъестественных явлений, чтобы они

обусловливали зрение духа, психологическую конфигурацию сознания и, как

следствие, функционирование восприятия, общения и знания.

Важно дать историческую и психологическую оценку возникновению того,

что на протяжении веков будет навязываться как Смысл ислама: имеется в виду

проработанная в деталях стратегия назойливого контроля над историчностью

с помощью семантических, законодательных и эмпирических моделей, доведенных до совершенства со времен их первого воплощения в светской Истории

Сообщества, но проживаемой как священная, так как Слово Божие постепенно

преобразило ее. Отметим здесь, что начиная с 632 года, т. е. после смерти харизматического вождя, «исламская» модель исторического действия (МИД) навязывается группе обращенных столь отчетливо, что с первыми халифами

(632–661 годы) начал намечаться переход к государственному формированию

с прицелом на межплеменное образование. Тем не менее племенная система

с ее патриархальной сплоченностью продержится до наших дней. Три последних мединских халифа были убиты; клан Омейядов берет верх над кланом Бану

Хашим, который затем вновь завоевывает власть в результате того, что историки назвали «аббасидской революцией». Однако Омейяды, продолжая опираться на свои традиционные союзы, способствовали консолидации и расширению

сферы функциональной общности между централизующим и имперским государством, арабской письменностью, которая все больше становится инструментом политической и культурной власти, и навязываемым силой религиозным

правоверием (ср. преследования хариджитов, шиитов, кадаритов и т. д.).

Выше я говорил об исламской парадигме, выдуманной коллективными усилиями. Это выражение наделяется смыслом, когда становится известным, что строки

вроде недавно процитированных не читаются в перспективе исторической психологии и религиозной антропологии, пока еще непривычной и даже немыслимой

для множества мусульман, находящихся под сильным воздействием одного лишь

дискурса веры. Даже средние, так называемые культурные классы продолжают

воспринимать из этих текстов и из их традиционного толкования прежде всего этико-политическую теологию, которая по сей день весьма эффективно исполняет

психосоциополитическую функцию. Действительно, теология позволяет цензурировать любые совершаемые властями предержащими отклонения от идеала справедливости и от заповеданного Аллахом и Посланником социального единства; одновременно она питает упования на Божественное правосудие, которое покарает всех отступников и одарит милостями угнетенных; на смену упованию может

прийти смирение, но чтение стихов, изобличающих всякую несправедливую

власть, опять вызывает стойкое чувство, что справедливое политическое устройство — не от мира сего. Можно подчиниться силе главы «государства» (султана, короля, эмира, президента) и его полномочных представителей, но в глубине души

нас будет неотступно преследовать ощущение произвола и беззакония. Термин

dawla, которым и по сей день обозначается государство, отсылает к глаголу «вращаться», «чередоваться» или «сменяться в династической последовательности».

Это психоисторическое рассмотрение отношений между исламом и политикой проясняет многие аспекты практики власти в «республиках», которые образовались после получения независимости и демонстрируют сторонним наблюдателям атрибуты и формальные процедуры, соответствующие демократическому

правлению и открыто нарушаемые в практике внутренней политики. Именно в

этом заключается актуальность коранических текстов и пророческой традиции

(hadith) хадисов; их экзистенциальная обоснованность до сих пор подпитывает

ощущение, что идеальное исламское правление возможно, если только неуклонно следовать всем заповедям и запретам, свойственным тому, что продолжают

с пылом отстаивать как Божественный закон. Более светские течения исповедуют такой же идеализм по отношению к «демократической» политической модели, которая между тем все больше дискредитирует себя из-за скандалов, процессов, «дел», происходящих и множащихся в самых передовых демократиях.

Ученые споры по вопросам легитимности, правопорядка, правового государства,

гражданского общества так никогда и не доходят до ушей подавляющего большинства «подданных», которые до сих пор не пользуются сполна гражданскими

свободами. У интеллектуалов, ученых, деятелей культуры и искусства, способных

обогатить демократическую культуру и выполнить необходимую функцию критиков, нет ни аудитории, достаточно широкой, чтобы передать ей свои наработки, ни внимания со стороны политических партий или профсоюзов, достаточно

независимых, чтобы действовать политически эффективно. Именно по этим социологическим и культурным причинам многословные споры на такие темы, как

ислам и светское общество, ислам и демократия, ислам и современность, очень

часто остаются абстрактными, лишенными теоретического обоснования и практического значения, удаленными от бесхитростной исторической и вероучительной реальности. Зато при каждом случае закрепляется общее место, пропагандируемое исламоведами по поводу тривиальной оппозиции между христианством,

которое якобы отделило духовное от преходящего со времени знаменитого «воздайте Кесарю — Кесарево», и исламом, погрязшим в путанице между двумя этими инстанциями, начиная с коранической эпохи. На самом же деле стремительный переход к имперскому государству с 661 по 750 год повлек за собой процесс

огосударствления религии, который все время усиливался и обобщался вплоть до

наших дней. К этому можно добавить исторический феномен распада халифата

и утраты его теоретического наследия после падения в 1258 году. Но уже в XI веке великий мыслитель Аль-Газали в произведении, которое сильно повлияло на

Ihya’, писал (t. 2, p. 124): «Исходя исключительно из высших интересов религии

и общины, необходимо принимать во внимание качества и условия, каких следует требовать от властей предержащих. Постановить сегодня, что все государственные службы (wilayat — вилайеты) ни на что не годны, потому что облеченные

властью не отвечают требуемым условиям, было бы равносильно нанесению губительного удара по всему общественному порядку, предательству высших интересов мусульман и пожертвованию капитала в угоду прибыли».

По поводу самого халифа добавлю, что важен факт занятия тем же Аль-Газали позиции по вопросу разделения инстанций высшей и земной властей согласно его политической теологии: «Все, что от него [халифа] требуется, — это с достаточной старательностью обращаться по всем вопросам к знатокам наук о вере.

И поскольку искомой целью является основание имамата по Закону веры, не так

уж важно, в конце концов, придет ли халиф к познанию этого Закона посредством собственных размышлений или его надоумят законоведы, которыми он себя

окружает или с которыми консультируется»[11].

Тот более или менее импровизированный аппарат управления, что возник

в странах, получивших независимость сразу после Второй мировой войны, характерен скорее для государственных образований, чем для государств как таковых. В большинстве случаев процесс образования государств не смог опереться

ни на собственное наследие каждой из стран, ни на заимствованные западные

модели, которые националисты в своих выступлениях повсеместно заклеймили

как колониалистские. После падения халифата три империи: Османская, Сефевидов в Иране и Великих Моголов в Центральной Азии — оторвались от наследия классического ислама и остались безразличными, а то и враждебными

к структурам европейского Нового времени. Этим объясняется двойной исторический разрыв: сужение интеллектуального поля, горизонтов смысла по сравнению с их широтой и плюрализмом с VIII по XIII век и все возрастающее отставание от Европы и Северной Америки, где произошли научные, экономические,

политические и правовые революции. Государственные образования пятидесятых-семидесятых годов ХХ века оказались не в состоянии заполнить множество

пустот, образовавшихся за века; модели, предложенные сталинским, а впоследствии маоистским и кубинским коммунизмом, привели к наблюдаемым сегодня

драматическим провалам; геополитические стратегии свободного «западного мира», а затем Запада эпохи «конца истории» сыграли определяющую роль в том, что

стали возможными такие недавние катаклизмы, как ирано-иракская война, последовавшая за ней война в Персидском заливе и текущая война против «терроризма». Испытания, которым подвергаются народы, становятся все сложнее;

приход к власти освободительных демократий остается проблематичным, пока

так называемые «республиканские» режимы превращаются в династии, манипулируя при этом так называемыми конституциями. По поводу применения китайцами танков для разгона демонстрантов на площади Тяньаньмэнь Франсуа Миттеран блестяще сымпровизировал: «Обязательство невмешательства прекращает

действовать, как только возникает опасность неучастия». Годы освободительной

борьбы в колониях и последующая «деколонизация» показали, что принцип права народов на самоопределение скорее использовался как идеологический лозунг

в напоминающей аукцион борьбе между коммунистическим и свободным миром

за освобождение бывшего третьего мира, нежели выражал неколебимую политическую волю великих «демократий» к установлению международного правового

порядка, который воспрепятствовал бы трагическому порабощению стольких

народов противоестественными «союзами» между так называемыми «национальными» политическими элитами и всегда рассчитанной поддержкой этими «демократиями» явно антидемократических режимов. Такая практика, конечно же выдающая себя за соглашения по сотрудничеству или за щедрую помощь слаборазвитым или вставшими на путь исторического формирования странам,

остается в священной области государственных тайн, которые «государственный

интерес» позволяет не доводить до сведения граждан, считающихся источником

политического суверенитета. Демократии действуют так и по сей день, они следуют своими неисповедимыми путями, даже после избавления от угроз тоталитаризма ХХ века. Исламский же враг не обладает ни сравнимым с ними размахом

идеологии, ни сравнимой с ними силой военного устрашения, чтобы стать апокалиптической угрозой, водворившейся в общественном воображении. Тем не

менее этот враг выполняет множество функций, способствующих откладыванию

на неопределенное время новых необратимых завоеваний демократических чаяний, а ведь народы, как никогда зависимые от властных устремлений вершителей

глобализации, питают эти чаяния даже в самых страшных исторически запрограммированных трагедиях.

[*] Mohammed Arkoun, “Islam et democratie. Quelle democratie? Quele Islam?” in Cites, PUF 12 (2002).

Copyright © 2002 by Mohammed Arkoun.

Перевод с французского Алексея Кржижевского.

[1] Для более глубокого ознакомления с этим историко-социологическим ракурсом я отсылаю

читателя к своей последней книге The Unthought in Contemporary Islamic Thought, London, 2002.

Различия между народными культурными кодами, выявленными благодаря опросам

населения, и программами популистской идеологии пока еще не получили должного

внимания со стороны политологов, социологов и историков.

[2] См. сочинения автора «Humanisme arabe au IVe — X siecle», J. Vrin, 2e ed., 1982 и «Combats pour

l’humanisme en contextes islamiques», 2002.

[3] Об этом понятии см. мое сочинение The Unthought in Contemporary Islamic Thought, гл. 3.

[4] См. Tohishiko Izutsu, Ethico-religious Concepts in the Quran, Montreal, 1966.

[5] Тот факт, что текстом Sahifa мусульмане в течение долгого времени пренебрегали,

показателен, если смотреть на это исключительно с выработанной ретроспективно

теологической точки зрения на опыт Медины, который претерпевал изменения задним

числом (по отношению к основополагающему моменту) посредством литературных приемов

в письменных источниках и мифо-исторических представлениях. Та же работа по

сакрализации и трансцендентализации встречается во всех прочих религиозных традициях.

Р. Б. Сарджент (R. B. Serjeant), много занимавшийся этим уникальным свидетельством

Sahifa, критически и тщательно прокомментировал его в The Sunn Jami’ha, a Pact with the

Yathrib Jews and the Tahrim of Yathrib: Analysis and Translation of the Documents Comprised

in the So-called “Constitution of Medina”, BSOAS, 1978/1, pp. 1–40. Исходя из той же перспективы

историко-критической ревизии коранического текста, можно сослаться на M. M. Bravmann,

The Spiritual Background of Early Islam, Studies in Ancient Arab Concepts, Leiden, 1972.

[6] Обо все усиливавшемся различении понятий muminum, применяемого ко всем, кому

обеспечивается гарантируемая членам группы безопасность (aman), и muslimun, которое

относится исключительно к сторонникам новой религии, противостоящей иудеям,

ср. у Р. Б. Сарджента, там же, pp. 13–14.

[7] Ср. Encyclopedie de l’Islam, 2е ed., статьи Hajj, Ka’ba, Ibrahim, Ismail и chap. VII моих Lectures

de Koran, Le Hajj dans la pensee islamique.

Например, в Sahifa читаем: «Верующий да не убьет другого верующего из-за неверующего

и да не поможет неверующему против верующего… если кто из иудеев пойдет за нами, он

вправе рассчитывать на ту же помощь и поддержку (что и верующие), если только он не будет

вредить им и поддерживать других против верующих» (ср. R. B. Serjeant, там же, p. 21).

[8] См. доказательства, требующиеся для установления подлинности Откровения, supra, chap. II,

Le probleme de l’authenticite divine du Coran, и G. Widengren, Muhammad, The Apostle of God and

His Ascension, Uppsala-Wiesbaden, 1955.

[9] Tafsir Tabari VIII, 45, приводится Х. Бубакером (H. Boubakeur), перевод Корана, 1, 708.

[10] См. Fred McGraw Donner, Mecca's Food Supplies and Mohammad Boycott в JESHO, 1977/111,

pp. 249–266.

[11] Kitab al-Mustazhiri, p. 191; цитируется Х. Лау (H. Laoust), La Politique de Gazali, Paris 1970,

pp. 248–249. Более развернутый исторический комментарий по вопросу, затронутому в этой

выдержке, см. в моей книге Unthought, Authority and Power in Islamic Thought.