Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

ТГМ-2. Благодетели

Введение в замок[1]

Никогда не забывай про две важные особенности

Человеческого характера. Ни один человек

не может простить своего защитника.

И самую ярую ненависть, на которую только

способен человек, он испытывает к своему

благодетелю.

Фредерик Форсайт. Мститель

I

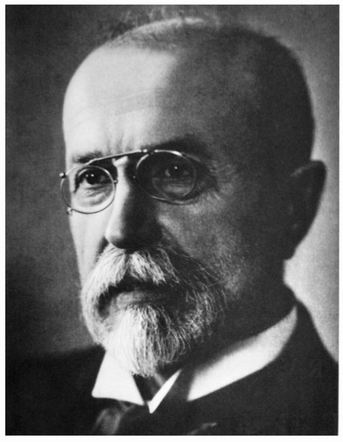

Первое «благодеяние» было оказано немцами Т. Г. Масарику еще до его рождения. Дворовый человек Йозеф Масарик почтительнейшим образом испросил разрешения у властей императорских угодий в маркграфстве моравия взять в жены кухарку Терезию Кропачкову: ему это было милостиво дозволено[2].

Яромир Долежал по этому поводу не без злорадства замечает: «Чувствуете здесь руку судьбы? Сын одного из последних рабов императора со временем выгонит самого императора из его поместий»[3].

Сразу по получении согласия властей на брак, 15 августа 1849 года, сыграли свадьбу. и вовремя. невеста была на третьем месяце.

нам не удалось, к сожалению, выяснить, сколько же времени молодые ждали разрешения на создание собственной семьи. и что они при этом думали.

II

Человеком, который дал Масарику в руки бумагу и карандаш (произошло это в 1853 г., Масарику исполнилось три года), был методиус Людвиг, ректор школы в моравской деревне Мутенице, куда Йозеф Масарик был переведен вместе с семьей по воле властей в 1852 году.

Зденек Неедлы и Станислав Полак в своих биографиях Масарика упорно приводят чешский вариант имени этого человека — Metoděj Ludvнk, тогда как официальное написание имени ректора школы должно было в ту пору существовать, конечно, только в немецкой форме, — и Я. Долежал, поступая корректно по отношению к эпохе, приводит именно эту, правильную форму, — Methodius Ludwig.

Педантское, казалось бы, всматривание в детали тут на самом деле очень важно, так как именно эта официальная форма имени человека указывает нам, в какой среде он жил и кем был — хотел быть или вынужден был быть, — а отсюда вытекает неоспоримый факт: человек, имя которого писалось и произносилось как Methodius Ludwig (а не как Metodej Ludvik), жил в немецкой языковой среде, а значит, и в немецкой умственной культуре, хотя бы из сентиментальности и романтического патриотизма он и считал себя чехом.

У Методиуса Людвига был старший брат — Франц Людвиг. Франц Людвиг тоже был ректором школы, только в другой деревне, Чейковице. Имя этого человека везде приводится именно так, а не в его чешском варианте — Франтишек Людвик. Значит, Франц, родной брат Методиуса, считал себя немцем, и в этом не сомневаются даже чешские биографы Масарика. Действительно, З. Неедлы специально отмечает, что если младший Людвиг, «Методей», «был чех», то есть ощущал себя чехом, то старший брат, Франц Людвиг, «vystupoval jako Nemec» — «держался как немец» [4].

Здесь надо сказать несколько слов об «одродильцах».

III

Odrodilec — по-чешски «ренегат», в буквальном смысле — тот, кто «от-родился» от родного, ушел в сторону (в данном случае из чешства в германство).

«Одродилец» это человек, отошедший от своего народа и переродившийся в представителя другого народа (как правило, немецкого), то есть «выродок». Это поименование, odrodilec, и репутация «одродильца» были самым страшным, что могло постигнуть человека в чешском обществе XVIII—XX веков, то есть в эпоху постепенного преображения чешского этноса в чешскую историческую нацию. На явлении «одродильства», то есть ассимиляции в германство, лежало строжайшее общественное табу.

Тем не менее это табу отнюдь не останавливало широкий поток уходящих из своего народа навсегда. Особенно это видно было в Вене, столице Австро-Венгерской империи. Приехав в Вену (второй раз в жизни) в ноябре 1869 года, Масарик обнаружил в городе огромное количество соплеменников. Тысячи мораван, силезцев и чехов из земель Короны чешской ежегодно прибывали сюда. Подавляющее большинство из них, тем более из их детей, довольно быстро становились австрийскими немцами.

И теперь, бродя по Вене, встречаешь на дверях домов таблички под звонками, на которых написаны фамилии владельцев венских квартир: Nowak, Nowotny, Prohaska, Vscheteczka, Giskra и т. п. С. Полак пишет об их предках, которые жили в Вене или пришли туда в эпоху Масарика, как о «низко лицемерящих, германизирующихся чехах»[5]. Вряд ли это справедливо. Всякая империя, и тем более всякая имперская столица, представляет собой плавильный котел всех народов, проживающих в этой империи, и в той или иной степени принимающих ее государственный язык и культуру. Как это справедливо было в отношении Москвы, столицы русской империи, так же справедливо это было и в отношении Вены, былой столицы сначала единственной немецкой империи, а потом — одной из двух немецких империй, Габсбургов и Гогенцоллернов. Поэтому появление чешских «одродильцев» вполне закономерно и исторически объяснимо. Здесь никого нельзя обвинять в «предательстве». Хотя существование «уходивших» было, конечно, нелегким. Очень часто они оказывались в вакууме.

Судьбу не одного такого «ушедшего» проследил и Масарик в опыте своей жизни. Самыми умными из них были двое: Вратислав Казимир Шембера (1844—1891) и Хуберт Гордон Шауэр (1862—1892)[6]. В Вене, в начале своего пути, Масарик наблюдал бескомпромиссную борьбу Шемберы; в Чехии, в расцвете лет, он сопереживал безмерно мучившемуся Шауэру. Все это так притягивало и так заставляло страдать Масарика, потому что он и сам колебался, балансируя на тонком льду выбора культурно-национальной принадлежности. И он сам мог стать немцем, то есть с чешской точки зрения «одродильцем».

Сотни лет эта проблема преследовала людей в австрийской Богемии — чехов по этническому происхождению, живущих перед соблазном немецкой культуры, как перед ликом Медузы Горгоны, которая взглядом своим заставляла окаменевать все чешское, чтобы, пробудившись от каменного сна, оно заговорило по-немецки.

IV

Парадокс, однако, состоит в том, что именно «одродильцы» и начали возрождать чешскую культуру, возрождая тем самым и чешское самосознание, которое в первую очередь выражалось тягой говорить и думать на своем языке. «Одродильцы» на этом языке уже не говорили и не думали, но они обладали немецким языком и немецкой культурой, в рамках которых можно было создавать чешский язык теоретически. И они это делали, делали с немецкой точностью и аккуратностью, возрождали из забвения веков культуру на почти вытесненном из среды духовной элиты языке. Сами же пророки чешского будущего были людьми германской культуры и, как правило, братьями монашеских орденов — такие, скажем, как иезуит Богуслав Бальбин (1621—1688) и иезуит Йозеф Добровский (1753—1829) или паулиан Вацлав Фортунат Дурих (1735—1802) и паулиан Франтишек Фаустин Прохазка (1749—1809).

Поэтому сам тот факт, что «одродильцы» масариковской эпохи, наоборот, уходили из языка, уходили в чужую культуру, в чужую жизнь, говорит на самом деле о том, что уже было откуда, было из чего уходить. Явственно обозначились два лагеря: устоявшийся немецкий и нарождающийся чешский. И нельзя сказать, что один полностью подавлял («угнетал») другой. Скорее здесь царило некое равенство в нерешенности проблемы, преобладала даже некоторая нерешительность немецких «господ», становилось все более и более ясно, что победить должны те, кто восходил и поднимался, кого и просто физически было больше. Естественно, что, несмотря на всех «одродильцев» вместе взятых, в Чехии всегда было больше чехов, чем немцев. Этот фактор решал все. Речь шла не о поглощении биологическом (т. е. уменьшении, вымирании, дебилизации чешского населения), а только о некоем культурном и цивилизационном опережении со стороны немцев, но с этой опасностью можно было успешно бороться.

Оказывается, что высокая, но чужая культура хотя и дает первичный импульс, в итоге всегда оказывается вторичной для самой витальности конкретного племени, для его «воли к жизни», ибо не в ней источник существования. Побеждает культура хоть и примитивная, но зато своя. И даже чем примитивнее культура, тем перспективнее и проще биологическое (и, стало быть, политическое) выживание этноса.

В конце концов, вполне можно обойтись без Гете, Шекспира, Сервантеса или Монтеня. Хватает и своих «великанов»[7]. Которых кроме местных никто не знает. Но это и есть наши Гете, Шекспир, Сервантес и Монтень. Кто знает наш язык, тот это понимает. А наш язык знают только наши.

Вот замкнутый круг, но он же и спасительный, предохраняющий нас от размывания чужими шекспирами и монтенями.

Как раз об этом говорит С. Полак, когда замечает, что «такой была дилемма чешского образованного человека в Вене: чтобы остаться в этой среде чехом (выделено нами. — С. М.), нужно было обладать изрядным запасом идеализма и нравственной силы»[8].

Однако, с другой стороны, идеализм и нравственная сила нужны были и для того, чтобы порвать с провинциальной культурой и раствориться в культуре мирового значения, какой, безусловно, была в то время немецкая культура. Во-первых, далеко не все это делали из карьерных соображений, во-вторых, было ли и вправду в ту пору между чем и чем выбирать?

Выбирать можно было только между стабильным и достойным настоящим и весьма сомнительным, а в случае удачи — едва ли нужным, будущим. Конечно, «этническая», коллективная правда была на стороне людей, упорно осуществлявших «замысел» создания чешской нации, но свой «кусок» личной, экзистенциальной правды был и у «одродильцев».

Поэтому в нашу задачу отнюдь не входит обвинять в национальном ренегатстве «одродильца» Франца Людвига и ему подобных. Что касается Методиуса Людвига, то даже если с национальной точки зрения (в ту пору несуществования политических наций у славянских народов ее лучше было бы называть «племенной» или «этнической» точкой зрения) он себя и ощущал чехом, то по культуре (и в данном случае по цивилизационной идентичности) он был, а как ректор школы даже и обязан был быть немцем.

И потому можно с уверенностью сказать, что первым культурным человеком, который дал Масарику в руки письменные принадлежности, был представитель немецкой культуры, пусть даже внутреннее его этническое самоощущение было чешским.

V

Немецкий был общим языком центральноевропейской империи Габсбургов, альпийско-дунайским койне. И хочешь не хочешь, а чтобы выйти в мир, надо было становиться немцем. Или хотя бы казаться им. Но среди деревенских моравских и словацких мальчишек стать немцем было невозможно. Для этого надо было идти к самим немцам. Немцы же были господами. Масарику дороги к ним не было. Кроме одной — дороги чтения, дороги учения. А так как за учением надо было тоже идти, в самом буквальном смысле, ногами, в город, «годы учения» Масарика сразу же превратились в «годы странствий».

В школу Масарик пошел в возрасте шести с половиной лет в городе Годонине (немецкий Гёдинг, Goding). Это было осенью 1856 года. Школа была двухклассная немецкая, с чешским отделением[9]. Чешское отделение, куда попал Масарик, вовсе не означало, что преподавание там велось на чешском языке. Просто там учились те, кто был в метрике slavisch.

В этой школе Масарик впервые начал учиться читать, писать и считать по-немецки[10]. Школа находилась в двухэтажном здании на площади. Места для всех детей не хватало. Ученики сидели и в коридоре, и на лестнице, где зимой было очень холодно. Учителей было всего двое, и за младшими учениками присматривали старшие ученики. Здесь Масарик написал свои первые буквы и сложил из них свои первые слова — немецкие, разумеется.

В то лето в Годонине однажды ночью Масарик выскользнул из домика, в котором жила семья, и залез на крышу, на самый ее гребень. Там он сидел, долго смотря на небо. В небе он увидел одну звезду, которая сияла ярче всех остальных. Этот миг и эту звезду, сверкавшую в далеком черном небе, он почему-то запомнил на всю свою долгую жизнь. Таков глубокомысленный намек, который содержится в биографиях первого чехословацкого президента, — очевидно, он должен указывать нам, что Масарик изначально напрямую контактировал с Промыслом Божьим.

Масарику было семь лет, когда его отца снова по распоряжению властей перевели в иное место, на этот раз в большую деревню Чейковице недалеко от Годонина. Семья поселилась в трехкомнатном доме на господском дворе под замком. Здесь Масарик стал ходить в обычную чешскую деревенскую школу (1857—1861). Школа размещалась в ветхом одноэтажном здании с квартирами ректора (т. е. директора; им был тот самый «одродилец» Франц Людвиг, о котором уже шла речь) и кантора (т. е. учителя). Все дети сидели в одной комнате, с одной стороны мальчики, с другой — девочки, а у стены стояла корзина с розгами. По распоряжению кантора дети сами ходили в рощу, вырезали там прутья орешника и приносили их в школу. Кроме наказания розгами были в ходу подзатыльники и стояние на коленях в углу на горохе[11].

Подзатыльники раздавал и второй кантор, учитель Закона Божьего, священник Франц Сарторий (все местные его звали Франтишек Сатора, он был славянин по происхождению и по убеждению).

Так выглядела чешская деревенская школа образца 1857 года. Здесь Масарик окончил четыре класса.

8 Чейковице на холме стоял замок. В замок крестьянским чешским детям вход был, конечно, воспрещен. Но Масарик, как сын господского кучера, имел привилегии. Через калитку замковой конюшни он прибегал к отцу, играл там, гладил лошадей, болтал с работниками, узнавал от них страшые и таинственные истории из местного фольклора[12].

Трансцендентная сверхзадача юного Масарика, как уже догадывается читатель, состояла в том, чтобы попасть в замок. Задача эта была почти кафковская и кафкианская — задолго до рождения пражанина Кафки, — то есть одновременно и интуитивно-творческая, и абсурдная, поскольку попасть в господский замок сын раба никак не мог, хотя и очень хотел.

Иногда даже возникает дьявольское искушение видеть в романе Кафки «Замок» именно историю молодого Масарика. В замок НАДО, в замке — ВСЁ (причем еще не понятно, что это всё из себя представляет), а в замок не попасть, в замок не пускают...

Судьба Масарика ведь и состояла в том, чтобы тоже стать в своем роде «землемером» (которым был К., главный герой кафковского «Замка»). «Землемером», заново измерившим землю империи Габсургов, нашедшим ее слишком обширной и выкроившим из нее изрядную часть для собственного государства. Поэтому «землемеру» М. необходимо было попасть в господский (габсбургский) замок.

Объяснение этой ситуации мы находим, конечно, не у Кафки и не у Масарика, а у К. Г. Юнга: здесь явно работает один из архетипов нашего общего человеческого (коллективного) бессознательного — проникнуть в волшебное царство, пробраться туда во что бы то ни стало, по принципу «Сезам, отворись!», «запретный плод сладок» и т. п.

Масарик, разумеется, эту задачу не ставил перед собой сознательно — попасть в замок. Просто так получилось. Так вышло. Так все сошлось. Так, значит, вело его Провидение, Божий Промысел, та звезда, которую он увидел с крыши родного дома в Годонине.

Можно, конечно, считать и так, а можно во всем видеть лишь счастливую случайность.

VI

17 апреля 1858 года новым управляющим замком в Чейковице стал Франц Шустер (Franz Schuster), которого по старому обычаю местный люд называл «бургграфом» (purkrabi).

Некоторые чешские исследователи оставляют читателя в сомнении относительно немецкого происхождения управляющего замком, называя его на чешский лад Франтишек Шустр (Frantisek Sustr). Но Шустер был немец и сменил на своем посту тоже немца, Франца Бейера.

Шустер переехал в Чейковице вместе со своей семьей — женой и двумя детьми, сыном Францем Шустером-младшим (1848 г. рождения) и маленькой дочерью.

Личным кучером господина Шустера и стал Йозеф Масарик. В синем мундире с золотыми и серебряными шнурами и блестящими желтыми пуговицами, надев на голову высокую синюю шапку, он поджидал у запряженной коляски своего господина. На радость детям, которые не переставали любоваться его униформой.

К источнику блестящих медных пуговиц ближе всех был, конечно, юный Масарик. Улучив момент, он то в одном, то в другом месте срезал ножом пуговицу с отцовского мундира и мчался играть в пуговицы с мальчишками. За одну медную он получал пятьдесят обычных и постепенно становился богачом. Правда, ценой почти ежевечерней домашней порки[13].

Хозяйство у госпожи Шустер вела жена кучера, Терезия Масарикова, приходившая в замок со всеми своими детьми.

Так юный Масарик познакомился с Францем Шустером-младшим, и вскоре они стали лучшими друзьями. А поскольку Франц Шустер-младший получал домашнее немецкое образование, вместе с ним стали учить и его чешского друга Томаша Масарика (при этом Масарик не перестал ходить в деревенскую школу). Так Масарик стал читать немецкие книги для детей из библиотеки Шустера-старшего. Это были сказки, легенды о рыцарях, повествования о крестовых походах.

В это же время «бургграф» Шустер приказал сделать деревянные сабли для всех детей замковых слуг и стал с ними тренировать воинские артикулы. Потом он купил двух маленьких ослов, одного дал своему сыну, другого — Масарику. Более того, приказал сшить обоим мальчикам нарядные военные мундиры. Франц Шустер-младший стал императором, а Томаш Масарик — его генералом. Командуя войском чейковицких мальчишек, император и его генерал, оседлав ослов, отправлялись в военные походы и возвращались всегда победителями.

Но случалось, что вся орда делилась на две команды, стражников и разбойников. Вождем разбойников всегда был Масарик, уже тогда пользовавшийся у чешских мальчишек непоколебимым авторитетом (так, во всяком случае, пишут его биографы). Тогда война шла не на жизнь, а на смерть, разбойники ловили стражников и всех их изрядно колотили, не исключая и их начальника, Шустера-младшего, которого вроде бы колотил лично сам атаман разбойников.

В конце концов дело дошло до серьезного увечья, и управляющий Шустер раз и навсегда запретил подобные побоища, которые в общем-то сам и спровоцировал.

Тогда Томаш и Франц стали предпринимать далекие и опасные экспедиции по внутренним помещениям замка. Когда-то замок использовался как монастырь монахами из ордена иезуитов. В подземелье до сих пор стояли их гробы. В бывших кельях шуршали мыши. Везде царил дух запустения и тайны. Хотя некоторые комнаты были переделаны в рабочие помещения для ремесленников и чиновников, а некоторые были предназначены для приема вельможных гостей, приезжавших сюда на охоту, во всем замке все равно пахло заброшенностью и холодной пылью.

На чердаке друзья нашли настоящий клад — книги из бывшей библиотеки иезуитов. Пыльные пожелтевшие книги на немецком, на латыни, на древнегреческом. Масарик почти ничего не понимал в них, но эти книги неудержимо притягивали его. «Запрещенные» для него и других чешских детей книги, рядом с которыми он очутился в результате дружбы с господами.

Потом этот сценарий повторялся в течение всей жизни молодого Масарика: сын богатого немца как ученик и соученик, изучение немецкого и других языков, многочисленные книги на этих языках из библиотеки хозяина, чтение, самообразование, пребывание в относительно «высших сферах». Постоянное кружение в обществе, в которое ты хотя и входишь, но только в качестве полуслуги, полугувернера, полукомпаньона, в котором тебя вроде бы и уважают, но в котором ты никогда никому не будешь равным.

Нет худшей позиции для взращивания и пестования многочисленных комплексов. Такую позицию сначала в венгерском обществе Пожони (нынешняя Братислава), а начиная свою жизнь в Праге, и в немецком обществе занимал из чешских «великанов», пожалуй, один только Палацкий. Может быть, отчасти и поэтому тоже Масарик впоследствии считал Палацкого одним из самых близких себе людей.

Нужно было быть очень сильным человеком, чтобы остаться благодарным этому обществу. Которое унижало, не желая унизить, уже одним своим существованием. Нет никаких сомнений в том, что многие годы своей молодости Масарик пребывал именно в этом положении. Что, конечно, не сказывалось смягчающим или облагораживающим образом на его характере.

Невозможно даже специально придумать более подходящие условия для зарождения острейшего ресентимента.

VII

О начале обиды сам Масарик рассказывает так (говорит по-словацки): «В императорских поместьях, где я вырастал, в 1850-е гг. господствовали еще те отношения, которые там были перед 1848 годом (т. е. перед годом отмены крепостного права в Австрийской империи. — С. М.);я видел, в каком рабстве пребывают мой отец и его друзья. Я видел, как отец сопротивлялся этому рабству, и я ненавидел господ»[14].

В Годонине, во время господской охоты, когда юному Масарику велели сторожить хозяйские шубы, он уже чувствовал к владельцам этих шуб такую ненависть, что, вместо того чтобы их сторожить, хотел их все тут же спалить к чертовой матери; этого он, конечно, сделать не мог — тогда он просто пошел прочь, бросив все эти шубы на произвол судьбы.

Описывает он и случай с господскими макаронами (которые ему, никогда в жизни перед этим никаких макарон не видевшему, показались сначала какими-то белыми извивающимися «глистами»): остатки этих макарон с господского стола швырнули словакам, а те из-за них начали драться; юный Масарик, вне себя от злости и ярости, не в силах перенести такое унижение, опять пошел прочь, да не просто пошел, а побежал, чтобы ничего этого не видеть.

«Уже в 13 лет [в 1863 г.] я сплетал планы мести управляющему за то, что он грубо разговаривал с моим отцом»[15].

«Так в сердце Томаша, — пишет биограф Масарика, — пустило ростки новое болезненное чувство: ненависть. И по мере того как происходили все новые и новые подобные случаи, это чувство росло...»[16]

Биограф, однако, не делает из этого своего же собственного совершенно верного наблюдения никаких психологических выводов, а вот нам их сделать необходимо. Речь, безусловно, идет о зарождающемся национальном ресентименте — поскольку все эти господа, все эти носители шуб и поедатели макарон были австрийскими немцами (такая политическая нация, как «австрийцы», тогда еще не существовала). А поскольку говорить мы будем в дальнейшем не только о человеке по имени Масарик, но и об истории создания им его государства, уже здесь можно высказать предположение, что именно ресентимент и лег в основу этой истории.

Это вполне закономерное явление не должно вызывать у нас отрицательных (презрительных или насмешливых) реакций, поскольку именно ресентимент и лежит в начале национального возникновения/возрождения любого — воображаемо и невоображаемо — «малого», «угнетенного», «оккупированного», «колонизированного», вообще так или иначе кем бы то ни было «обиженного» народа. Сначала ресентимент испытывается как глубокое и искреннее внутреннее переживание, и только потом и постепенно он оформляется в «умные» историософские концепции и проекты — то единого государства чехов и словаков от земель лужицких сор-бов до побережья Адриатики, то Великой Сербии на весь Балканский полуостров или Мегали Эллас на той же территории плюс вся бывшая Византия, то Польши от северного моря до южного моря, то Тысячелетнего Рейха до Урала или Третьего Рима до Гибралтара, а Четвертому не бывать, и т. д. и т. п. Но беда тому народу, который, «возродившись», остается не в состоянии свой ресентимент преодолеть.

Итак, что же такое «ресентимент»?

Грубо говоря — чувство обиды, которое не может быть удовлетворено, чувство обиды, за которую нельзя потребовать «сатисфакции», более того, за которую даже бессмысленно упрекать обидчика, упрекать его в том, что он «обижает», потому что он вовсе и не «обижает», а просто не может иным способом существовать, не может себя вести иначе. Ресентимент это постоянно отравляющая душу обида, неотмщенная, жгучая, переходящая в перманентную ненависть, зависть, злопамятность.

Впервые понятие «ресентимент» (и не по отношению к «ущемленным» нациям, а по отношению к «ущемленным» социальным слоям) ввел в научный оборот в 1887 году в своем сочинении «К генеалогии морали» Фридрих Ницше.

Ницше мы здесь цитировать не будем, его все уже прочли, а вот специально для темы «ТГМ» хорошо бы привлечь несколько замечаний комментатора трудов Ницше К. А. Свасьяна.

В случае ресентимента, пишет Свасьян, «речь идет о переживании и своего рода пережевывании определенной эмоциональной реакции... приобретающей постепенно черты рефлекса, так что приходится учитывать... как бы реанимацию самой эмоции, буквально res-sentiment <с французского — "повторение чувства", "перечувствование">. Сюда примешивается... смутная, растущая... уже как бы автономная (курсив здесь везде К. А. Свасьяна. — С. М.) атмосфера... враждебности, сопровождаемая реактивацией ненависти и озлобления. В общем ressentiment характеризуется как психологическое самоотравление... Его наиболее активные факторы суть злопамятство и мстительность, ненависть, злоба, ревность, зависть, злонамеренность».

И далее: «Но с другой стороны, взятые раздельно, эти факторы не дают еще самого ressentiment: чтобы последний мог существовать, требуется еще совершенно особый вирус, сопровождаемый чувством бессилия... Реактивация злобы обусловлена асимметрией между внутренними притязаниями и реальным положением в обществе, покоящейся на непременном постулате сравнивания себя с другими... Ressentiment возникает там, где прививается вирус недовольства своим положением в иерархии ценностей и внушается стереотип неадекватных и утопических притязаний.»

И самое для нас важное: «Речь идет, как правило, о плане ценностного сопоставления, но радикализм установки доходит даже до чисто биологических мотивов. Формула ressentiment гласит здесь: "я могу простить тебе все, кроме того, что ты есть тот, кто ты есть; кроме того, что я не есть то, что есть ты; кроме того, что я — не ты" (здесь курсив наш. — С. М.); в таком случае уже само существование ты оценивается как некая социально-фатальная несправедливость по отношению к я.»[17]

Действительно, изобретателям ресентиментных историософских идей не только можно ничего не объяснять в своих концептуальных схемах, но и не нужно ничего объяснять: как Pax Barbaricum испытывал дискомфорт просто потому, что существовал Pax Romana, так и Восток испытывает дискомфорт просто потому, что есть Запад. Так, скажем, ко времени Первой мировой войны разными теоретиками «национальных возрождений» была выношена мысль, что «славянство» должно поразить «германство» (что такое «славянство»? Pax Barbaricum? Что такое «германство»? Pax Romana? — или наоборот?) просто потому, что должно это сделать, именно потому, что «я могу простить тебе все, кроме того, что ты есть тот, кто ты есть...». Этого вполне достаточно, других причин уже не нужно.

Тем не менее, хотя и сам Ницше, и его многочисленные комментаторы, а особенно эпигоны, конечно, вкладывают в понятие «ресентимент» сугубо отрицательное содержание и считают это человеческое чувство достойным всяческого презрения, с великим философом в этом пункте хочется поспорить (философ этот спор выдержит, на то он и философ, а что касается эпигонов, то с ними спорить ни к чему).

Состояние ресентимента есть, конечно, состояние неприятное, тяжелое, изнуряющее. Кроме всего прочего, это еще и колоссальная трата энергии. Но — вот здесь-то и начинается наш спор с Ницше! — эта энергия тратится не впустую. Как правило, именно ресентимент — а проще говоря, обида на несправедливость (действительную или выдуманную, это уже иной вопрос, но главное — на обиду в экзистенциально-метафизическом ее восприятии) — лежит как в основе честолюбия отдельного человека, так и в основе пробуждающейся саморефлексии целого этноса (класса, любой другой социальной группы). А далее — именно это честолюбие приводит личность к самостоятельному творческому поступку, как, скажем, и саморефлексия, переходящая в национальное самосознание, приводит целый народ к освободительному движению (чего там в итоге оказывается больше — созидания или деструкции, это опять же иной вопрос). Таким образом, именно ресентимент оказывается в итоге одним из двигателей и моторов человеческой деятельности на протяжении истории (шкалу этических оценок этой деятельности при этом следует применять с очень большой осторожностью, поскольку история вообще с трудом укладывается в прокрустово ложе повседневной морали).

Если к тому же допустить, что человечество развивается по законам эволюции, а революция есть один из этапов и одна из форм эволюционного процесса, и суть ее состоит в осуществлении резкой и мгновенной («катастрофической») метаморфозы общества — там, где всячески тормозится метаморфоза постепенная и плавная («естественная»), то надо признать, что в основе всех этих разнообразных «эволюционных революций» лежит, как правило, именно ресентимент. Это обида «униженных и оскорбленных». Опять же неважно — действительно униженных и действительно оскорбленных или только так себя воспринимающих, — это в общем-то одно и то же.

Поэтому при трезвом взгляде на путь всех вещей видно достаточно ясно, что так или иначе, но без этой обиды, без «мстительной» реакции на эту обиду человечество не продвинулось бы в своем эволюционном развитии ни на шаг. Не говоря уже о том, что целая религиозная доктрина — учение об ответственности за ближнего своего — в своем социальном, сугубо земном повседневном измерении зиждется именно на творческой работе с ресентиментом, на принципах преображения его как сырья, как самого распространенного подручного материала, в «продукт» вполне определенного социального поведения, который мы называем (христианским) гуманизмом.

Вот это-то и уловил чуткий Ницше, против этого ресентимента как ядра религии христианства — религии рабов, с его точки зрения, — он и выступал. И выступление против ресентимента вполне логически превратилось у него в выступление против гуманизма.

Тогда как гуманизм, возникший на основе ресентимента, обиды на несправедливость, есть одно из важнейших открытий и достижений человечества. Все, благодаря чему мы живем как люди, а не как животные, есть результат постепенной, очень медленной исторической работы гуманизма.

И Масарик, используя ресентимент как средство, тоже объективно боролся за гуманизм. Но была в этой борьбе червоточина — борьба эта шла за гуманизм только для одного народа. А в этом и состоит гниль всякого вовремя не преодоленного национализма. Ибо он хочет гуманизма только для себя, но не способен дать его другим. И тогда ресентимент, продолжаясь нетворчески, оборачивается своей темной стороной.

Ресентимент хорош только как толчок, именно как первоначальный двигатель. Если же ресентимент продолжается как единственный способ существования — личности или общества, — то любая эволюционная метаморфоза закономерно обращается в таком случае в псевдоморфоз, то есть в гибельное топтание на месте, в засасывающую гниль вечного самосожаления и самооплакивания, приводит не только отдельного человека, но и всю нацию к культу мученичества, к осознанию себя в качестве жертвы, которую все кому не лень норовят ритуально заколоть на окровавленном камне исторического процесса.

VIII

В 1858—1860 годах, в возрасте 8—10 лет, Масарик попал в замок. И даже привык к нему. Этот образ господского замка, засиявший над «землемером» М. в раннем детстве, но уже не чейковицкого, провинциального, замка, а столичного, пражского, сопровождал Масарика и в поздний период его жизни, все ее последние двадцать лет (1918—1937). Этот последний замок Масарика был уже единственным в своем роде. Он и назывался всегда, и до сих пор называется одним словом — Замок. По-чешски — Град (Hrad). Иногда, в официальных торжественных случаях или для интуристов, — Пражский Град. За обладание этим Замком Масарик дрался уже по-настоящему, не на жизнь, а на смерть. Одна из главных — и лучших — современных книг о президентстве Масарика так и называется: «Борьба за

замок»[18].

Чтобы достичь этой своей последней жизненной цели — попасть на Град (т. е. в старую резиденцию правителей чешского государства), Масарик должен был воспользоваться услугами гораздо более могущественных благодетелей, чем «бургграф» Франц Шустер, — услугами англичан, французов, американцев. Пока же он, десятилетний, блуждал по пыльным, холодным и полутемным каменным коридорам полузаброшенного господского замка в моравской деревне Чейковице.

Управляющий чейковицкими поместьями императорской семьи Франц Шустер был настолько добр, что позволил Масарику, нашедшему на чердаке замка россыпи старых иезуитских книг, брать их на время домой. Там, на чердаке чейковицкого замка, Масарик впервые в жизни совершенно случайно наткнулся и на Россию. Среди пожелтевших книг он нашел старый порванный католический календарь, в котором была статья о русских монастырях, иконах и святых местах, к которым (как и в чешских землях) паломничали странники, чтобы помолиться своим святым. Но там иная вера, не католическая, иная церковь, не католическая, иные святые. Эта статья очень взволновала девятилетнего Масарика. Его начал мучить вопрос, как же это возможно, когда ведь только одна святая католическая церковь ведет к Богу и к благодати. Самих же русских, этих таинственных людей, собственными глазами видел отец Масарика в Венгрии, когда, еще перед рождением Томаша, они пришли туда по просьбе австрийского императора, чтобы помочь ему подавить восстание венгров. Об этих русских в семье Масарика говорили странные вещи. Особенно запомнился юному Масарику рассказ о том, как русские солдаты и казаки, предаваясь грабежам и насилиям во время похода по Венгрии, прятали под шапки свои нательные кресты, чтобы их в это время не видел Господь Бог[19].

Между тем дружба с Шустером-младшим становилась все крепче. Оба мальчика вместе учились немецкому языку у частного учителя. Оба читали немецкие книжки с чердака замка. Оба учились играть на гармонике Шустеров. Эту гармонику однажды у них украли. Поднялся шум. В дело вмешался отец Масарика. В конце концов гармоника Шустеров, невообразимое богатство для мальчишек, оказалась в доме у одного из одноклассников Томаша. Гармоника была возвращена владельцам, юный воришка получил ремнем как от Масарика-старшего, так и от своего отца. Можно только представить, какая зависть всех деревенских мальчишек преследовла Масарика-младшего, бродившего целыми днями по замку, закрытому для остальных, и игравшему на гармонике, о которой каждый мальчишка в округе мог только безнадежно мечтать.

Как относился Масарик к этой зависти? Как относился он к своему привилегированному положению? К своей избранности? А он был избранным, ибо единственным из всех своих моравских и словацких односельчан и одноклассников был принят в мир господ, куда всем остальным вход был закрыт в течение всей их жизни. Никогда и нигде Масарик об этом не упомянул ни словом. Не упоминают об этой стороне его судьбы и исследователи. Ясно одно: в эти немногие годы Масарик был по-настоящему счастлив (если, конечно, не считать его тяжких раздумий о смерти сестры и самоубийстве одного из работников).

Действительность жизни без немецкого благодетеля открылась ему резко и сразу: 12 декабря 1860 года управляющий чейковицким замком Франц Шустер-старший умер от инфаркта в возрасте 45 лет, сидя в своей коляске.

IX

Шустер умер, и его семья навсегда уехала из деревни. На 11-м году жизни Масарик не только потерял своего приятеля-немца, но вынужден был забыть и о занятиях немецким языком с частным учителем, и о книжных сокровищах на чердаке замка, куда теперь доступ для него был снова закрыт. Вот здесь-то и «занялся энергично воспитанием Томаша патер Сатора»[20].

К тому времени Масарик уже пару лет был министрантом в католической церкви, то есть прислуживал во время литургии в костеле и помогал местному священнику при исполнении разных обрядов (в том числе и связанных с умиранием и погребением). Этот священник был Франтишек Сатора (1822—1881).

В юности Сатора был романтиком и мечтал поехать миссионером в Австралию, чтобы нести Слово Божье диким аборигенам и не менее диким белым австралийцам, исповедовавшим еретическое англиканство. Однако вместо дикой Австралии Сатора был послан просвещать мораван и словаков. Романтизм его и страсть борьбы с мировым злом в провинциальной глуши не пропали окончательно, но несколько преобразились. В результате католический патер Сатора стал делать незаконнорожденных детей, пить горькую и с церковной кафедры призывать кару Господню на евреев, от которых все зло и шло. Евреи, с рук которых, по словам Саторы, всегда струилась кровь убитых ими христианских младенцев, проходили в его проповедях по одному разряду с ведьмами и водяными, хотя последние, с его точки зрения, были существами виртуальными, тогда как евреи, к сожалению, — вполне плотскими и осязаемыми.

Насчет евреев это Масарик понимал, поскольку гневные проповеди Саторы подтверждались дома наставлениями матери[21], а вот что касается незаконнорожденных детей, то тут юный Масарик оставался в неведении довольно долго. Биографы объясняют это его неведение врожденным целомудрием, но вряд ли здоровый деревенский подросток мог не понимать предмета, о котором шушукалась вся деревня. Тем не менее Масарик Сатору действительно любил, еще и потому, что тот разрешал пользоваться своей личной библиотекой, довольно большой и разнообразной в условиях местной глухомани. Так что помимо книг с замкового чердака Масарик еще читал и книги своего священника.

В 1860 году Сатора подписался на детскую серию, которая называлась «Наследие маленьких». В первой книжке этой серии Масарик прочитал о городе под названием Прага. До десяти лет он о существовании такого города никогда не слышал. Ни один человек из деревни Чейковице в Праге никогда не был. Бывали в Вене, бывали в Пеште, но Прага существовала для этих пограничных мораван как бы в другом мире. В том мире находилась неизвестная страна Чехия, куда никто не ездил и откуда никто не приезжал[22]. Парадоксальное начало для человека, который впоследствии создал новый народ, который хотя и назывался чехословацким и включал в себя и чейковицких мораван, но политика которого вся совершалась исключительно в Чехии, в Праге.

В министрантах у Саторы Масарик ходил потому, что согласно семейному плану должен был стать священником. Немецкие господа приходили и уходили, а моравский священник Сатора оставался: он и учил юного Масарика жизни. Учение его пошло Масарику впрок.

Яромир Долежал называет Франтишека Сатору, во-первых, «слабым человеком», а во-вторых, «фанатиком»[23]. Почему «слабый», это понятно — плотские грехи были постоянным искушением и мукой несчастного сына Церкви, а вот почему «фанатик» — это Долежал никак не поясняет. Может быть, потому, что «фанатизм» этот лежит на поверхности и никаких загадок тут нет. Сатора был патриотом.

Франтишек Сатора, католический священник и славянин, принадлежал ко вполне определенному поколению, слою, породе людей, рожденных XVIII и XIX веками в чешских, моравских и силезских краях. Это были священники — просветители своего деревенского славянского народа, священники — патриоты народного, то есть славянского языка, «будители», как называли в Чехии работников дела национального возрождения. Но «будители» рядовые, незаметные, не прославившиеся ни на ниве науки, ни на ниве литературы, а просто самим фактом своей жизнедеятельности не дававшие умереть славянскому самосознанию «коренных» жителей земель Короны чешской, окруженных со всех сторон немецкими и еврейскими «колонистами» и «колонизаторами».

Беда была только в том, что этот благородный процесс весь начинался и весь был построен — и весь в дальнейшем и функционировал — исходя исключительно из негативных принципов. Это не были принципы творческого созидания, гуманной солидарности, доброжелательных компромиссов, нет, это были принципы отрицания, принципы противления всему нечешскому. Поэтому с самого начала этот процесс «национального возрождения» нес в себе элементы опасные и даже гибельные.

Слишком мало в нем, в этом процессе «возрождения», было действительно возрождения, гораздо больше было в нем «умертвления». «Умертвлялось», то есть отрицалось на корню и априори все чуждое истинной «чешскости», и шире — «славянскости», вплоть до логического отрицания не только «своих» немцев, но и Запада вообще, ведь, как говорил Карел Гавличек (1821—1856), что такое Запад? Запад (т. е. германский мир в самом широком смысле) это ночь, там исчезает солнце.

Ирония (славянской) судьбы состоит, правда, в том, что саму эту идею Гавличек еще в молодости почерпнул у французского философа Фелисите Робера де Ламеннэ (1782—1854) (которым она была высказана, конечно, в абсолютно ином, отнюдь не националистическом, а сугубо визионерском, мистическом плане) и в зрелости сделал ее своим политическим кредо: «Отцы наши видели, как падает солнце. Когда оно сошло с горизонта, трепет объял человечество. Настала ночь и принесла в себе неслыханный ужас, и этот ужас ширил ночь... Черен запад как ночь, мать запада, но на востоке — светает»[24] (перевод наш — С. М.).

Этот постоянный «негатив», эта «ночь» в самом идейном источнике света чешского национального возрождения несли в себе опасность радикализации, доведенной до абсурда. И эта опасность реализовалась. Реализовалась она и в ма-сариковской республике, существует она и сейчас. А зачиналась она, проявлялась и постепенно усугублялась как в раз в таких искренних патриотах XIX века, как священник Франтишек Сатора. Это была опасность человеконенавистнического шовинизма, опасность национализма как «комплекса осажденной крепости».

Главное несчастье — и для «будителя» Саторы, и для его молодого адепта Масарика — состояло не в том, что католический священник Сатора не соблюдал целибат, не в том, что он питал слабость к сливовице[25] до такой степени, что стал в конце концов алкоголиком, несчастье состояло в том, что христианин Сатора был ксенофобом. Вместо того чтобы учить Масарика любви, он учил его ненависти. Чешские биографы Масарика стыдливо обходят эту тему, но не могут ее избежать. А между тем Сатора капля за каплей, день за днем отравлял незрелое детское сознание, а затем и сознание подростка. Именно он первым обратил внимание мальчика на тот факт, что между чехами и немцами идет война. Опять же биографы Масарика вскользь замечают, что Сатора указал своему министранту лишь на существование некоторых «конфликтов» между двумя народами. Посмотрим более внимательно хотя бы на один из таких «конфликтов».

В 1864 году, в возрасте 14 лет, Масарик стал учительским практикантом в школе в Чейковице. Ректором школы был Франц Людвиг, старший брат того самого Методиуса Людвига, который подарил трехлетнему Масарику бумагу и карандаш. Семья Франца Людвига была немецкой. В ней были приняты обычаи немецкой культурной ойкумены. Приходя в дом к ректору, четырнадцатилетний практикант Масарик, естественно, соблюдал все традиции, которые было положено соблюдать гостю, придерживаясь при этом старого мудрого правила: «В чужой монастырь со своим уставом не ходят». По немецкой гостевой традиции ХГХ века юноша, приходя в дом, должен был не то говорить дамам: «Целую руку!» (küss die Hand!) — в данном случае жене и дочке ректора, — не то прямо им руку целовать (и сам Масарик в своих воспоминаниях, и его многочисленные биографы тут расходятся в толкованиях). Естественно, что данный акт был формальным проявлением вежливости и исполнялся автоматически каждым культурным человеком, вошедшим в дом, без различия национальности. Однако именно здесь священник Сатора увидел издевательство немецких господ над чешским простолюдином. Он долго насмехался над Масариком и даже придумал лично для него новый оскорбительный глагол «кисдихандить», но, конечно, не в значении «целовать руку», а в значении «лизать» совсем другое место.

Дело же было в том, что священник и ректор стояли по разные стороны национальных и политических баррикад: Людвиг придерживался взглядов немецкой либеральной партии, Сатора — чешской национальной (так называемой старочешской). Этого было достаточно, чтобы священник возненавидел ректора и заразил своей ненавистью Масарика.

Изначально дружеские отеческо-сыновние отношения между ректором и учителем-практикантом в результате усилий Саторы резко испортились, и в конце концов Масарик ушел из чейковицкой школы, расставшись с Францем Людвигом вполне враждебно. Так Сатора решил один из своих конфликтов с немцами. Этот священник впервые внес в жизнь юного Масарика те национальные (т. е. германофобские) склоки и свары, которые уже не оставляли первого чехословацкого президента до конца его дней[26].

Об общем же культурном уровне моравского католика Франтишека Саторы и вообще провинциального клира Моравии в ту пору говорит тот факт, что, учительствуя в чейковицкой деревенской школе, Масарик получил строгий выговор от церковного начальства за то, что в 1865 просвещенном году от Рождества Христова сообщил своим ученикам совершенно еретическую новость: планета Земля вращается вокруг звезды под названием Солнце, а не звезда вращается вокруг планеты. Официальное сообщение о выговоре передал Масарику именно священник Сатора, который был, очевидно, полностью согласен с обоснованием этого наказания и его проведением в жизнь.

Этот эпизод из жизни президента Томаша Масарика нельзя не сравнить с совершенно мистически аналогичным, но с совсем обратным знаком, эпизодом из жизни антропософа Рудольфа Штейнера, младшего современника Масарика и также австро-венгерского подданного.

Этот эпизод из жизни президента Томаша Масарика нельзя не сравнить с совершенно мистически аналогичным, но с совсем обратным знаком, эпизодом из жизни антропософа Рудольфа Штейнера, младшего современника Масарика и также австро-венгерского подданного.

В 1871 году, когда Штейнеру было 10 лет, приходской священник в селении Нойдорфль (Бургенланд, Австрия) Франц Марац пришел в школу, собрал «наиболее зрелых» учеников (Штейнер был среди них) и стал им объяснять систему взглядов Коперника на Вселенную — о том, что Земля вращается вокруг Солнца и вокруг собственной оси, да еще и нарисовал все это на доске, чтобы рассказ выглядел нагляднее. Более того, он даже объяснил слушателям причину затмений Солнца и Луны[27].

Прямо противоположное поведение моравского и австрийского священников в одну и ту же эпоху в одном и том же государстве говорит о глубокой провинциальности моравских клириков по сравнению с их австрийскими коллегами. И это несмотря на то, что еще в 1856 году в Праге на чешском языке вышла официальная хрестоматия для «католических школ империи Австрийской», в которой рассказывалось о вращении Земли вокруг Солнца[28]. Впрочем, это лишний раз говорит о том, как далеко была Прага от деревни Чейковице.

Что же удивляться чешским «одродильцам», стремящимся к свету образования? Несмотря на то что, как полагал Карел Гавличек, «матерью Запада была ночь», свет все же исходил, кажется, именно оттуда.

Х

Но как же так получилось, что Масарик, которого мы оставили в деревенской школе без немецких книг с чердака чейковицкого замка и без немецкого покровителя, вдруг в 14 лет стал учительствовать?

Хотя мы и не пишем здесь биографию Масарика (а только пытаемся запустить в его эпоху некий «антропологический зонд»[29]), следует вкратце отметить последовательность событий.

В чешской деревенской школе в Чейковице Масарик учился в 1857—1861 годах, с годовым перерывом в 1858—1859 годах, когда его отца перевели в соседнюю деревню Чейч (власти постоянно переводили Йозефа Масарика с места на место, как им это было нужно, не спрашивая его согласия и не интересуясь условиями жизни его семьи).

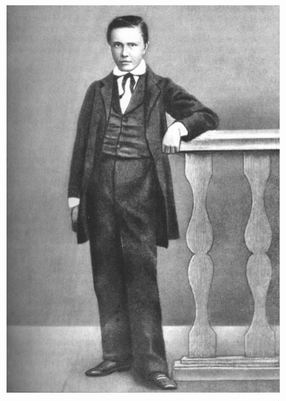

Вспоминая через пятьдесят лет время окончания чейковицкой школы (1861), Масарик сказал: «Вырастал я в такой нищете, что подразумевалось само собой, что я буду таким же рабом, каким был мой отец» (budu takovym otrokem, jakym byl muj otec)[30].

Однако Провидение, видимо, действительно следило за Масариком и твердо направляло его по предназначенному пути: в нужный момент в деревне Чейковице появился новый благодетель. Это был декан Котцманн. Декан, то есть настоятель местного костела, управляющий церковным приходом (под начальством его находился и патер Сатора), а по совместительству и глава комиссии, принимающей выпускной экзамен в местной школе[31].

На этом публичном выпускном экзамене Масарик отличился, выступив перед деканом Котцманном, как Пушкин перед Державиным. Центральный представитель господствующей Церкви в деревне Чейковице был так растроган и умилен чтением юного Масарика, что тут же после экзамена вызвал к себе мать талантливого ученика и отечески ей посоветовал отдать сына в школу более высокого уровня для подготовки к овладению профессией учителя. Еще только для подготовки, поскольку право работать полноценным учителем давало только гимназическое образование или специальные учительские курсы, но и о гимназии мечтать было еще рано, и для поступления на курсы Масарик был еще молод.

И все же одного только совета декана Котцманна было недостаточно, чтобы сын дворового человека мог продолжать образование. Для поступления в городскую школу требовалось разрешение властей. Отец Масарика еще должен был об этом покорно попросить, — несмотря на то, что крепостное право в Австрийской империи, напомним это еще раз, было официально отменено в 1848 году.

Вот тогда-то Масарик и понял, что все они, вся семья — отец, мать, братья и он сам, — оказывается, рабы. Потому что только рабы не могут сами решать судьбу своих собственных детей. Какое сильное впечатление произвело это открытие на Масарика, видно из того, что потом он вспоминал об этом всю свою жизнь[32]. Так она пишется, история наших ресентиментов, меняющих географические карты.

Власти разрешили сыну императорского раба попробовать подняться на одну социальную ступеньку. Осенью 1861 года одиннадцатилетний Масарик пошел в двухклассную низшую реальную школу в Густопече.

У биографов Масарика Густопече это чешский город, но в реальной жизни того времени это был немецкий город Аушпитц (Auspitz), располагавшийся в одном из немецкофонных регионов маркграфства Моравия[33] (в этом городе родилась Терезия Кропачкова, мать Масарика; немецкий был ее родным языком).

В Аушпитце Масарик, которого раньше учили немцы или мораване, впервые встретил учителя-чеха (по национальности; языком обучения в школе был, естественно, немецкий). Вацлав Викторин Вашаты, монах ордена Товарищества — Иисусова[34] (который в русское сознание вошел как орден иезуитов), был «первым чехом из Королевства и потому для Масарика как бы почти иностранцем»[35].

Поскольку город был немецкий, и школа в нем была тоже немецкая, и образование в ней велось на немецкий лад, в этой школе очень серьезно преподавалась музыка. Уроки игры на рояле давал Масарику «профессор музыки» Франц Людвиг-младший.

Франц Людвиг-младший был сыном Франца Людвига, ректора школы в Чейковице (в семье которого Масарик потом «кисдихандил») и племянником Методиуса Людвига, о подарке которого трехлетнему Масарику уже все знают. Встреча с учителем музыки Францем Людвигом позднее оказалась для Масарика судьбоносной.

В двухлетней реальной школе в Аушпитце Масарик проучился с осени 1861 до лета 1863 года, окончил ее и вернулся к родителям, которые в это время в связи с очередным переводом отца Масарика жили уже не в Чейковице, а снова в Годонине. Для поступления в гимназию Масарик еще образования не набрал, а для продолжения подготовки к профессии учителя надо было поступать на учительские курсы, но на них принимали юношей начиная только с 16 лет. Масарику же было 13. Поэтому с лета 1863 до февраля 1864-го у него не было ни работы, ни учения, он жил на иждивении отца. Отцу это положение очень не нравилось, он вообще мало верил в пользу образования, полагая, что лучше было бы сыну освоить какое-нибудь ремесло, и наконец в феврале 1864 года послал Томаша в Вену учиться на слесаря.

В Вену Масарик попал, таким образом, гораздо раньше, чем в Прагу. Огромный венский муравейник юному Масарику страшно не понравился (как много позже не понравился и пражский); в столице империи он выдержал только шесть недель (при этом там у него украли все книжки, которые он взял с собой), а потом сбежал.

В это время (апрель 1864 г.) отца Масарика опять перевели. На этот раз из города Годонин обратно в деревню Чейч. Сюда и прибежал Масарик из Вены. Увидев его, отец пришел в ярость, поскольку сын, бросив ученье, опозорил его перед венским мастером.

Тогда Йозеф Масарик отдал сына в ученики кузнецу. Бежать из глухой моравской деревушки было уже некуда. Чудеса иссякли. Или так по крайней мере казалось.

XI

В своей биографии первого чехословацкого президента Зденек Неедлы на целых шести страницах пытается показать, как и почему Масарик был счастлив в своей чейчской кузнице[36]. Не будем здесь приводить причины этого счастья, которые биограф подробно перечисляет и обосновывает. Достаточно перейти на седьмую страницу неедловского повествования о Масарике-кузнеце, чтобы прочитать слова самого же автора: «Достаточно было толчка, и весь этот искусственно созданный мир счастья рухнул в пропасть»[37].

Масарик тогда был, конечно, глубоко несчастлив (как бы ностальгически он позднее и ни вспоминал эту эпоху своего детства). Более того, он переживал подлинную трагедию. Можно с уверенностью сказать, что жизнь свою он полагал конченой. Потому что подлинной жизнью он тогда, в свои четырнадцать лет, уже считал только то свободное существование ничем не скованного любопытствующего духа, то трепетное тонкое состояние души, которое познал в школе в Аушпитце — погружаясь в книги по истории, географии, физике, предаваясь игре на рояле.

Как вообще от игры на рояле можно было без внутренней гибели перейти к работе кузнечным молотом? А ведь в обязанности Масарика входило подковывать лошадей, выковывать гвозди, то есть прямо выполнять тяжелую физическую работу настоящего кузнеца — руками, пальчиками, которые до всего этого привыкли уже к клавишам рояля и струнам скрипки.

Да и окружение Масарика было ужасным. Кузнецы-подмастерья над ним издевались, мстили ему за то, что отец его был господский холоп в должности, по-русски говоря, завхоза (safaf), самого Масарика презирали за то, что он был «штудент», да еще и неудавшийся «штудент», не жалели ему подзатыльников и вообще лупили при первой возможности, особенно за некачественную работу, отрабатывая на Масарике свои социальные ресентименты.

Каждый день Масарик должен был вставать в несусветную рань, чтобы прийти в кузницу первым и раздуть мехи, наточить бороны, косы и лемехи, подготовить инструмент к утренней пахоте. В разговорах с Чапеком президент говорит, что работал с 3 утра до 11 вечера.

При этом Масарик был не подмастерьем, а только учеником, то есть был на самом дне ремесленной иерархии, и им помыкали все кому не лень. Подмастерья уже могли открыто курить или ухаживать за девушками. Ученикам все эти вольности были запрещены. Если ученика ловили с поличным, его били совершенно беспощадно и жестоко[38].

Однако самым тяжелым душевным переживанием для Масарика был, пожалуй, тот факт, что всерьез-то его за работягу никто из подмастерьев не принимал. Его не считали своим. Человек, раз испытавший искусы городского образования, уже не воспринимался в деревне как равноправный ее обитатель, он уже какой-то частью своего существа принадлежал к господам. Масарик для работающих вместе с ним в кузнице подростков и мужчин был уже «ни рыба ни мясо» — ни свой брат, деревенский ремесленник, ни господин-студент, ходящий в городскую школу с детьми господ. Да и чем занимался этот ученик кузнеца не только после работы, но и в обеденный перерыв? — читал книжки. А то и газеты. Это уж был верх классовой чуждости.

Человек нересентиментного, то есть личностного характера, подумал бы, что деревенского подростка за это надо было бы только уважать — за попытки читать, играть после работы на скрипке, вообще думать и размышлять в одиночестве, — но совсем иначе на это смотрели люди из народа, то есть представители коллективистского сознания. Им молодой Масарик был уже абсолютно чужд.

Более того, он уже был замаран. Замаран чуждым знанием, а значит, и чуждой спесью, гордыней, индивидуализмом — самыми господскими качествами. Ведь и впоследствии о еретическом поведении молодого учителя, рассказывавшего в школе о вращении Земли вокруг Солнца, церковное начальство узнало от переполошившихся матерей его учеников, от чейковицких крестьянок, которые сами и прибежали к декану Котцманну и донесли ему ужасную весть!

Трагедия Масарика — вряд ли он ее тогда сознавал, скорее чувствовал — состояла в том, что он постепенно становился «страшно далек от народа», особенно от той части народа, которая называется «чернью», он уже уходил от нее. Куда? Этого он еще и сам не знал. Чернь, между тем, преследовала Масарика всю жизнь. До самого своего избрания в президенты, да и после этого, он не переставал получать от нее подзатыльники.

Конечно, подросток Томаш Масарик хотел каким-то способом изменить ситуацию. Но не знал, как это сделать. При этом он постоянно пытался найти ответ в книжках. Что-то для себя упрямо решал. Потом наконец открыто заявил своему единственному приятелю в кузнице, что этим «грязным ремеслом заниматься не будет, не будет вечно обжигаться и ходить чумазым, не будет больше терпеть побои, а будет учиться»[39].

Но идти Масарику было некуда. Один он не мог сделать ничего. Только сбежать — и, возможно, погибнуть. От голода, холода, бездомности.

Не в счастье, а в муках тянулись для четырнадцатилетнего Масарика весна и лето 1864 года.

Чудо пришло лишь осенью. Опять в лице благодетеля.

Теперь это был — совершенно неожиданно — Франц Людвиг-младший, учитель музыки из школы в Аушпитце. Он стоял на углу чейчской улицы и молча смотрел на Масарика, который набирал в колодце воду и носил полные ведра в кузницу. Масарик уже сделал несколько ходок из кузницы к колодцу и обратно, когда наконец заметил наблюдающего за ним человека. Не сразу узнал в нем Масарик своего учителя музыки, а когда узнал... бросил полные ведра и исчез. Просто скрылся. Сам он потом рассказывал, что тут же убежал в близлежащие холмы (или «в лес», «за околицу» — вариантов несколько, но все они говорят о поспешном бегстве).

Бежал Масарик, потому что ему было стыдно. Отчего же? И тут все биографы едины: стыдно Масарику было оттого, что после всего пережитого в пору ученья, всего познанного, всего испытанного в городе, он достиг лишь того, что стал «закопченным от дыма и грязным от сажи учеником деревенского кузнеца»[40].

Что касается Франца Людвига-младшего, то этот очередной немецкий угнетатель чешского народа поступил в высшей степени деликатно. Он не подошел к Масарику, не стал у него настырно и назойливо выспрашивать, что же такое случилось в его жизни, вообще сделал вид, что он как бы ничего и не видел, и. тут же отправился к родителям своего бывшего ученика. Пришел к Масарикам в дом и устроил головомойку матери Томаша — за то, что позволила мужу отдать сына в ремесло, вместо того чтобы помочь ему продолжить образование. И сам предложил и пообещал ее сыну место учительского практиканта (прецептора) в чейковицкой школе своего отца, Франца Людвига-старшего. Интересно здесь еще и то, что Людвиг-младший убедил сначала мать Масарика и только потом пошел договариваться со своим отцом в другую деревню (Чейковице), а это значит, что он был уверен, что отец согласится взять молодого Масарика к себе в учителя. И оказался прав.

Что он вообще делал в тот день в Чейче, этот учитель музыки из Аушпитца? Просто был на прогулке или что-то все-таки узнал о судьбе своего ученика, или его привело туда то самое Провидение, которое внимательно следило за судьбой Масарика?

Когда Масарик в полдень явился домой, мать сообщила ему, что утром у нее был профессор Людвиг и велел передать Томашу, что его ждет работа учительского практиканта в школе Людвига-старшего. Позже сам Масарик сказал обо всем этом так: «И увидел я воочию руку Божию, которая хоть и окольными тропами, а все же вела меня к цели, о которой мечтал я в самом начале пути»[41].

Здесь встает естественный вопрос: о чем же он мечтал, Масарик, «в самом начале пути» и какая же у него была «цель»? Не о Чехословацкой же республике и президентстве размышлял он уже тогда. Тогда о чем же? Ответ, очевидно, несложен: мечтать Масарик мог только о том, чтобы продолжить ту жизнь, какую он вел в пору дружбы с Францем Шустером под покровительством его отца, такую же жизнь, но, конечно, на ином этапе. Поэтому цель его была все та же, — попасть в Замок.

XII

Осенью 1864 года Масарик стал прецептором в чейковицкой деревенской школе. Это не значит, что в школе действительно было штатное место и учительская ставка. Времена были другие. Юный Масарик зарплату не получал, но ректор Франц Людвиг предоставил ему бесплатное жилье (дом Масарика был в соседней деревне, Чейче), а также бесплатно учил его игре на рояле (как делал это и его сын в школе в Аушпитце).

Масарику дали два класса. Кроме того, он пел в церковном хоре, играл в чейковицком костеле на органе и прислуживал священнику на похоронах, получая за все это плату; часть ее он отдавал ректору.

Ученики за спиной молодого учителя сначала хихикали, потому что некоторые из них, старше возрастом, еще ходили в школу вместе с ним, хотя и в младшие классы. Потом ему удалось завоевать их уважение. Полюбили его и родители учеников. Кто приносил ему мясную вырезку, кто бутылку вина (не забудем, что Масарику было 14 лет!), а когда матери-крестьянки нажаловались в церкви, что молодой учитель учит их детей вредным новшествам (о вращении Земли вокруг Солнца), отцы-крестьяне (sedlaci) скинулись по крейцеру каждый, толпой пришли к Масарику, выложили ему деньги на рояль (!)[42] и сказали, чтоб не обращал внимания на глупых баб, а продолжал бы в таком же духе готовить для армии капралов (капралом в австро-венгерской армии в 1864 году мог стать только человек с начальным образованием, и каждая деревня гордилась тем, сколько она поставила в армию капралов, т. е. с деревенской точки зрения образованных людей).

Так что все шло вроде бы по-доброму. Но кончилось по-злому. Источником зла был христианин Франтишек Сатора, пастырь.

Так что все шло вроде бы по-доброму. Но кончилось по-злому. Источником зла был христианин Франтишек Сатора, пастырь.

Священник Сатора был «настоящий патриот и националист, в истинном смысле этого слова, подразумевающем борьбу за нацию[43], и он никогда не скрывал своих взглядов от юного Томаша Масарика. Сатора активно выступал против господ из чейковицкого замка и против ректора Людвига и его семьи, потому что в этой семье говорили только по-немецки (курсив наш. — С. М.)». Довольно быстро Сатора убедил Масарика в том, что национальное дело превыше всего.

Франтишек Сатора оказал на Масарика огромное (и негативное, с нашей точки зрения) влияние, которое биографами президента, как правило, не принимается в расчет. Сатора первым ввел Масарика в проблематику радикального национализма, первым внушил ему ненависть к немцам, первым убедил Масарика в том, что национальное важнее человеческого, идея важнее характера, инстинкты и эмоции важнее разума и рассудка.

Уроки Саторы Масарик усвоил быстро и навсегда. На языке Саторы это называлось обрести еще одного «сторонника национального дела». Как же проявлялось это сторонничество? Оно проявлялось в актах инфантильного упрямства, авантюрного вызова и вульгарного хамства. Отношения между Масариком и ректором испортились вовсе не из-за того, что Масарик прекратил целовать руку жене и дочери своего шефа, а из-за того, что он стал открыто показывать человеку, который делал ему только добро, что он ненавидит его в связи с его (немецкой) национальностью. Сотрудничество постепенно стало просто невозможным. Весной 1865 года Масарик, полный презрения к немецким нравам семьи ректора, ушел из чейковицкой школы. Это и было, с точки зрения священника Саторы, истинным служением национальному (чешскому) делу.

Вообще отношения этого католического священника и его министранта, а потом политического адепта Томаша Масарика требуют отдельного и специального анализа. Лучше всего этот анализ было бы сделать психоаналитикам. Но они его не делают.

Почему именно психоаналитикам? Ну хотя бы для того, чтобы они профессионально проанализировали и сообщили нам, отчего, скажем, Зденек Неедлы в своей четырехтомной (незаконченной) биографии Масарика пишет (и пишет наверняка бессознательно, т. е. чисто инстинктивно), что между 38-летним мужчиной (не забудем — католическим священником, неоднократно нарушавшим целибат и сильно пьющим) и 14-летним мальчиком «возникли доверительные, приятельские отношения... — в лучшем смысле этого слова»[44]? А через несколько страниц опять: «Это были красивые отношения, чистые, в том лучшем смысле слова»[45].

Что означает это навязчивое повторение — в «лучшем смысле слова»? Что боится сказать, о чем боится даже подумать Зденек Неедлы? Не о том ли, что бывают подобные отношения и в «худшем смысле слова»?

Бывают и есть — и это мы теперь знаем, располагая исчерпывающей информацией о многочисленных сексуальных скандалах, сотрясающих современную католическую церковь, когда благодаря прессе выясняются бесконечные случаи педофилии. Однако в середине XIX века в провинциальной Моравии никаких серьезных общественных средств массовой информации не было. Поэтому о поведении католических священников в забытых Богом деревнях мы можем только гадать.

Но гадать мы не будем. В конце концов нас интересует аспект чисто духовный. Аспект же чисто духовный состоял вот в чем: несмотря на то, что благодетели-немцы — так уж получалось! — постоянно спасали юного Масарика от оскудения жизни и тем или иным образом помогали ему продвинуться еще на шаг к получению образования, одновременно Масарик проходил и школу священника Саторы. Сатора же сделал, кажется, все, чтобы подросток Томаш Масарик вышел из этой его школы начинающим германофобом расистского толка. Именно он внушал своему воспитаннику то отношение к немцам, которое так точно сформулировал в качестве сути ресентимента К. А. Свасьян. Напомним эту формулировку: «Я могу простить тебе все, кроме того, что ты есть тот, кто ты есть». Или еще лаконичнее: кроме того, что ты ВООБЩЕ ЕСТЬ.

Историю детства и отрочества Масарика, историю его отношений в этот период с «германством» и «славянством» можно рассматривать, по сути дела, как вопрос экзистенциального выбора.

Вопрос этот стоял так: гуманизм и зачатки общечеловеческой цивилизации или ненависть и зачатки «национального возрождения»?

Кто одержит победу — немецкие либералы-интеллигенты или моравский католический священник, германофоб и антисемит?

Настоящий выбор Масарику еще только предстояло сделать.

[1] Эссе «миф «ТГМ» посвящено судьбе первого чехословацкого президента Т. Г. Масарика и состоит из нескольких частей. Первая часть «ТГМ-1. Выбор языка» опубликована в журнале «Иностранная литература», № 3 за 2014 г. и повествует о проблемах самоидентификации главного героя. Вторая часть «ТГМ-2. Благодетели» состоит из двух глав — «Введение в Замок» и «Хромой мальчик» — и описывает становление моральных убеждений главного героя. Третья часть «ТГМ-3. Изобретение Швамбрании» рассказывает о создании главным героем страны Чехословакии. Четвертая часть «ТГМ-4. Падение богов» анализирует причины гибели этой страны как закономерный результат жизни и деятельности главного героя.

[2] Poldk, Stanislav. T. G. Masaryk. Za idealem a pravdou. Praha, 2000. D. 1. S. 16.

[3] Dolezal, Jaromi'r. Masarykova cesta zivotem. Brno, 1920. D. 1. S. 3.

[4] Nejedly, Zdenek. T. G. Masaryk. D. I. C. 1. S. 143.

[5] Poldk, Stanislav. T. G. Masaryk. Za idealem a pravdou. Praha, 2000. D. 1. S. 126.

[6] Мы не можем здесь подробно останавливаться на повествовании об этих людях. Скажем только, что в следующих наших текстах о «молодом» и «зрелом» Т. Г. Масарике жизнь В. К. Шемберы и Х. Г. Шауэра будет несомненным предметом нашего самого пристального внимания.

[7] От чешск. velikdn — выдающийся деятель чешской культуры, в какой бы ее сфере он ни творил, т. е. наравне с писателем и композитором это может быть конферансье или затейник, главное, был бы хоть чуть-чуть талантлив и был бы чех. В одном из небольших новообразованных государств нам пришлось наблюдать показательную историософскую сценку, иллюстрирующую рождение таких «великанов»: на подмостках столичного театра, в присутствии всей национальной интеллигенции и правительства, была исполнена новая эстрадная песенка; с нашей точки зрения, хотя и мелодичная, но вполне заурядная; публика, однако, восторженно закричала: «бис!»; после второго исполнения песенки правительство встало; после третьего исполнения встал весь зал; после четвертого повтора аплодисменты всех стоящих перешли в бурные овации, автор музыки и автор текста вновь и вновь выходили на поклоны и прямо на глазах превращались в великанов национальной культуры.

[8] Poldk, Stanislav. T. G. Masaryk. Za idealem a pravdou. Praha, 2000. D. 1. S. 184.

[9] Dolezal, Jaromi'r. Masarykova cesta zivotem. Brno, 1920. D. 1. S. 7.

[10] Poldk, Stanislav. T. G. Masaryk. Za idealem a pravdou. Praha, 2000. D. 1. S. 21.

[11] Потом эту практику добывания розог из орешника для собственного наказания использовал в отношении своих учеников и сам Масарик, когда в 1864 г. учительствовал в той же чейковицкой школе (см.: Poldk, Stanislav. T. G. Masaryk. Za idealem a pravdou. Praha, 2000. D. 1. S. 348).

[12] В частности, историю самоубийства одного молодого работника, которая потом легла в основу изучения Масариком проблемы самоубийства как социального явления.

[13] Poldk, Stanislav. T. G. Masaryk. Za idealem a pravdou. Praha, 2000. D. 1. S. 38.

[14] Dolezal, Jaromi'r. Masarykova cesta zivotem. Brno, 1920. D. 1. S. 9.

[15] Ibid.

[16] Poldk, Stanislav. T. G. Masaryk. Za idealem a pravdou. Praha, 2000. D. 1. S. 67.

[17] Ницше Ф. Сочинения в двух томах. Т. 2. М., 1990. С. 785.

[18] См.: KUmek, Antonin. Boj o Hrad. D. 1—2. Praha, Panevropa, 1996—1998.

[19] Poldk, Stanislav. T. G. Masaryk. Za idealem a pravdou. Praha, 2000. D. 1. S. 44.

[20] Poldk, Stanislav. T. G. Masaryk. Za idealem a pravdou. Praha, 2000. D. 1. S. 353, 359—360.

[21] Ibid. S. 34.

[22] Poldk, Stanislav. T. G. Masaryk. Za idealem a pravdou. Praha, 2000. D. 1. S. 46.

[23] Dolezal, Jaromi'r. Masarykova cesta zivotem. Brno, 1920. D. 1. S. 11.

[24] См.: «Otcov6 nasi videli zapadat slunce. Kdyz zaslo z obzoru, tfdslo se veskerd lidstvo. Nastala noc a s noci cosi neslychanebo hriizou svoji, rozmnozujic strach nocni... Cerny jest zapad jako noc, matka jeho, ale k vychodu jest sero» (Tima, Karel. Karel Havlicek Borovsky. Nejslavnejsi publicista ceskdho naroda. Dil prvni. Kutna Hora, Karel Solc, 1883. S. 34 ff.).

[25] Slivovice — водка из слив крепостью от 40 до 52 градусов.

[26] Dolezal, Jaromi'r. Masarykova cesta zivotem. Brno, 1920. D. 1. S. 8—11.

[27] Lindenberg, Christoph. Rudolf Steiner. Kost'alov, Opherus, 1998. S. 15 (чешский перевод с немецкого издания: Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1992).

[28] Poldk, Stanislav. T. G. Masaryk. Za idealem a pravdou. Praha, 2000. D. 1. S. 370.

[29] Здесь под словом «зонд» мы имеем в виду устройство сродни тому, что предназначено «для глубокого исследования межпланетного пространства и изучения какого-либо удаленного небесного тела» («Википедия»).

[30] Nejedly, Zdenek. T. G. Masaryk. D. I. C. 1. S. 122.

[31] А в будущем тот самый церковный начальник, который полагал, что Солнце вращается вокруг Земли, и вынес Масарику строгий выговор за то, что тот придерживался противоположной точки зрения.

[32] Poldk, Stanislav. T. G. Masaryk. Za idealem a pravdou. Praha, 2000. D. 1. S. 56, 360.

[33] Маркграфство Моравия как самостоятельная административная единица Австрийской короны было ликвидировано только в 1918 г., с созданием Чехословацкой республики.

[34] Мы сознательно здесь передаем буквальный перевод на русский названия этого ордена, как оно звучит и осмысляется по-чешски: Tovarysstvo Jezisovo.

[35] Nejedly, Zdenek. T. G. Masaryk. D. I. C. 1. S. 124. «Чех из Королевства» — т. е. «настоящий» чех, не мораванин, не словак, не ганак, а человек из собственно Чехии, возможно, даже из самой Праги. Таких в окружении Масарика до сих пор не было.

[36] Nejedly, Zdenek. T. G. Masaryk. D. I. C. 1. S. 135—140.

[37] Ibid. S. 141.

[38] «...Docela nemilosrdne, pfrmo brutalne» (см.: Nejedly, Zdenek. T. G. Masaryk. D. I. C. 1. S. 135).

[39] Dolezal, Jaromi'r. Masarykova cesta zivotem. V Brne, 1920. D. I. S. 7.

[40] Nejedly, Zdenek. T. G. Masaryk. D. I. C. 1. S. 141.

[41] Ibid.

[42] «...Jeden po druhim... nechal nine na piane... po krejcaru», вспоминает Масарик (см.: Nejedly, Zdenek. T. G. Masaryk. V Praze, nakladem Melantricha, 1930. Kn. I. C. 1. S. 144).

[43] «Satora byl skutecny vlastenec a narodovec v pravem, nacionainrm slova smyslu...» (Ibid. S. 146.)

[44] «A tak mezi nim a Masarykem... vyvinul... pomer pfimo duverny, pfdtelsky — mezi 38letym muzem a 14letym hochem — v nejlepsim slova smyslu» (см.: Nejedly, Zdenek. T. G. Masaryk. V Praze, nakladem Melantricha, 1930. Kn. I. C. 1. S. 145).

[45] «...To byl krdsny pomer, cisty v nejlepsim slova smyslu». (Ibid. S. 151.)