Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

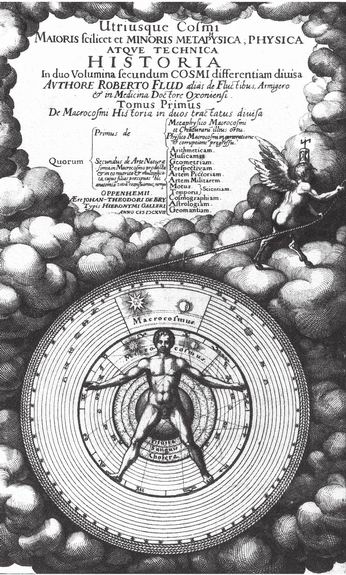

Можно ли образумить отечественного левиафана?

Можно ли образумить отечественного левиафана? О рациональном дискурсе, власти, науке и вузах

Для начала — несколько диалогов, записанных во время летних студенческих экзаменов (июнь, 2013 год).

1. Преподаватель: Сколько участников должны поддержать решение, чтобы оно было принято?

Студент: Две трети.

П.: Их там всего 15. Две трети от пятнадцати — это сколько?

С.: Не знаю.

П. Может, девять?

С.: Да, девять.

2. П.: Когда возникло христианство?

С.: В XIV веке.

3. П.: Что такое галактика?

С.: Это такая планета.

П.: А что такое Солнечная система?

С.: Это такая самая большая система. В нее все планеты входят.

П.: Прямо все-все?

С. (Задумался. После паузы): Большинство.

4. П.: Кто основоположник христианства?

С.: Гегель.

Эти полезные сведения получены в двух только что прошедших аккредитацию вузах, вроде бы ничем не схожих. Разные предметы, специальности и преподаватели; один вуз государственный, другой — частный. Объединяет их одно — новые студенты, каких недавно и представить было нельзя. Доля неучей в наших учебных заведениях год от года стремительно растет. Мир переходит к экономике знаний, у нас же катастрофически снижается уровень образования, не только высшего, но и среднего. Государство, предназначение которого состоит в обеспечении безопасности, занято делами болотными, лесными и олимпийскими, но утрата конкурентоспособности страны его почему-то мало смущает: по этому поводу оно хранит олимпийское же молчание.

В случае распада любого социального института необходимо осмыслить не только причины деградации, но и природу самого этого института. Иначе нельзя говорить о его возможном восстановлении.

Истоки

Историческое начало образования просматривается достаточно ясно. Когда обезьяна учит детеныша камнем разбивать орехи, она транслирует генетически не зафиксированное поведение, то есть культуру. Но образование — не всякая трансляция культуры. Оно начинается с формирования письменности и обучения ей. Письменность — некий код очень широкого спектра применения, позволяющий фиксировать и осваивать колоссальные объемы разнообразного человеческого опыта. Сложность кода такова, что его «естественное» освоение невозможно. Во-первых, оно требует от индивида длительной организованной деятельности, целью которой является именно овладение кодом. На нее не влияет то, как именно этот код будет применяться в дальнейшем — для чтения кулинарных рецептов или текстов Ницше. Во-вторых, код нельзя освоить самостоятельно; процессом обучения управляет другой субъект. В-третьих, само по себе владение кодом не предполагает способности его передачи другим. Эффективное обучение коду требует особых умений и тем самым превращается в специализированную форму деятельности.

Освоение более или менее универсального кода, с которого исторически начинается образование, впоследствии сохраняется в качестве начальной ступени образования и составляет ее основное содержание. На этой базе уже возможно непосредственное овладение некоторыми относительно простыми, по современным меркам, профессиями (не самыми простыми, так как есть немало профессий, вообще не требующих образования). Более сложные виды деятельности требуют продолжения образования, в ходе которого осваиваются знания и способы деятельности как весьма широкого, так и узкого применения. При этом более общие знания часто являются своего рода кодами доступа к специальным.

В традиционном обществе формы трансляции культуры исчерпываются «естественной» передачей, то есть передачей на основании подражания и включенного обучения, освоением письменности как универсального кода и овладением на ее основе другими кодами, готовыми знаниями и сложившимися стандартными способами действий. Социокультурные практики, к которым восходит сегодняшнее высшее образование, формируются в беседах Сократа, платоновской Академии, аристотелевском Ликее — в тот момент, когда начинается выход за пределы традиционного общества. К специфике этого образования мы еще вернемся, а пока отмечу, что о профессиональной подготовке в то время, разумеется, речи не было. Сегодня образовательное законодательство оперирует словосочетанием «высшее профессиональное образование». Однако в квалификационных требованиях к профессиям и должностям, как и в требованиях работодателя в бизнесе, чаще используется другой термин — «высшее образование». Социальная практика схватывает существо дела точнее, чем образовательное законодательство. Вузы призваны давать прежде всего высшее образование. Как оно соотносится с профессиональным — тема отдельного разговора.

Исчезнув с падением античной культуры, зачатки высшей школы возникают вновь в виде средневековых университетов. Но институционализация высшего образования происходит только в Новое время, а то и позже. Весьма различно организованная в разных странах, сфера высшего образования всегда и везде имеет единое общее ядро: науку. Это единство обеспечивается, во-первых, содержанием образования, во-вторых, фигурой профессора, в-третьих, университетом как организационным центром научных исследований.

О социокультурной сущности науки

Многие считают, что научный процесс замкнут в башне из слоновой кости и никак не связан с жизнью социума. В России такое представление усиливается, видимо, еще и тем, что наука была сюда импортирована, а не выросла на родной почве. Иллюзию эту разделяют даже некоторые члены самого научного сообщества, не испытывающие потребности задумываться о своей родословной.

Парадокс заключается в том, что наука, специализированная и самая эффективная форма познания, изначально присущего людям, вовсе не является результатом саморазвития познавательной деятельности. Из числа прочих познавательных практик науку — всю, от математики до социологии, — выделяет рациональный дискурс, который сам по себе возникает на заре человеческого общества и совершенно в другой сфере. Эта сфера — право, и хотелось бы напомнить здесь кратко о его генезисе.

Право возникло в пространстве межгрупповых, межсоциальных отношений. Inter arma leges silent: когда говорит оружие, законы молчат. Верно и обратное: оружие замолкает тогда, когда начинают говорить законы. Причем под законами здесь понимаются не приказы деспота, подкрепленные тем же оружием, а правила, которые возникают в отношениях свободных и равных субъектов. Главное из этих правил — правило суда, означающее, во-первых, что если одна из сторон посчитает себя обиженной, она обращается не к силе, а к судебной процедуре, позволяющей сторонам конфликта представить свои аргументы, на основании чего и принимается решение: действительно ли причинен ущерб, кем он нанесен, каким образом должно быть восстановлено нарушенное равновесие. Во-вторых, правила требуют обязательного исполнения решения. Поскольку ни приставов, ни вообще государства на этапе возникновения судебной процедуры еще нет, решение исполняется на основе договора, которым и завершается суд. Правила, суд, договор — вот три кита, на которых держится право. Там, где работает право, сохраняется мир. Там, где оно работать перестает, начинается война. Право — это замена войны рациональным дискурсом, замена логики оружия на оружие логики, оружие рациональности. В правовых отношениях физическое принуждение уступает место принуждению логическому.

Все меняется с возникновением государства. Государство — институциональный субъект, властвующий в пределах некоторого общества за счет силового превосходства над другими. Ни в одном обществе не действует сколь-нибудь устойчивая внутренняя логика, которая вела бы к появлению такого субъекта. Политогенез обусловлен конкуренцией между обществами, прежде всего военной. Война требует единоначалия. В этой логике аморфные объединения относительно автономных обществ трансформируются в так называемые «вождества», где власть военачальника преобразуется в общесоциальную. Эта власть базируется на идеологии, которая ее легитимирует, освящает волей богов. Та же логика военного усиления приводит к возникновению дружины — приоритетно вооруженного элитного отряда, позволяющего нанести решающий удар в решающей точке. А затем уже эта боевая единица, созданная для внешних целей, превращается в структуру, которая начинает властвовать внутри собственного общества, разоружает остальных и, закрепляя тем самым свое силовое превосходство, становится государством.

Зачем государству право? Зачем ему договариваться? Силовое принуждение в сочетании с божественной санкцией позволяют не договариваться, а господствовать. Появление государства означает формирование вертикали власти. «Правота» теперь определяется не стандартами рациональности, а позицией в государственно-силовой и религиозно-идеологической властной системе, также организующейся в иерархически выстроенный институт. Отчасти конкурируя, эти две власти опираются друг на друга, образуют почти единое целое и подавляют рационально-правовые начала, хотя и не уничтожают их полностью.

Понадобились тысячелетия, чтобы люди более или менее научили Левиафана держаться в рамках приличий. Заметные успехи здесь наметились после европейских революций Нового времени, однако путь к обузданию государства был долгим.

Формула «верую, ибо абсурдно», приписываемая Тертуллиану, блестяще выражает основную идею перехода от Античности к Средневековью. Но низвергнутый было разум вновь поднимается и, начиная уже с Августина, а особенно после расцвета схоластики, отвоевывает позиции внутри самого христианства. В рамках концепции двух истин он теснит Бога и, наконец, с распространением доказательств бытия Божьего, парадоксальным образом побеждает: если мы ставим бытие Бога в зависимость от разума, то не Бог, а разум занимает место начала всех начал.

Однако в Средние века рациональность ведет наступление не только в идейном, но и в социальном пространстве. Как показал Ч. Тилли, военные противостояния в Европе демонстрируют наибольшую конкурентоспособность тех обществ, где имеет место не только концентрация принуждения, но и концентрация капитала. Как следствие военная конкуренция ведет к утверждению абсолютного характера правового института собственности, системообразующего, если не сказать священного, для экономически организованных обществ.

Вопреки марксизму, относящему собственность к базису, а право к надстройке, собственности вне права нет. В ее основе лежит правовой факт — договор признания. Собственность есть признаваемое другими право субъекта на владение чем-либо, что в принципе может быть отчуждено. Отношение собственности — это правовое отношение, а экономика есть система социального движения благ, опирающаяся на институт собственности. Таким образом, в Средние века важнейшей тенденцией становится усиление рационально-правовых регуляторов социального поведения, хотя они еще и остаются в подчиненном положении относительно государственно-силовой регуляции. Качественным скачком стали как раз революции Нового времени, перевернувшие отношения силовой и правовой регуляций.

Процессы рационализации идейного и социального пространства стимулировали друг друга, образуя единый исторический тренд. Процесс подчинения государственной силы рационально-правовым регуляторам, растянувшийся на столетия, был обусловлен изменением типа легитимизирующей идеологии. Явного атеизма еще нет, но ослабевший Бог уже не служит безраздельной опорой мировосприятия. На смену ему приходит идея общественного договора, по сути своей правовая, ведь право как социальный регулятор — не что иное, как система взаимных договорных обязательств свободных и равных субъектов. Договор есть то, к чему приходят в результате рациональной дискуссии. Рациональный дискурс удаляет из социального порядка вертикаль власти, восходящую к Богу.

Тогда же становится дурным тоном апелляция к Богу в вопросах познания. Лейбниц пишет: «...Я не желал бы, чтобы в естественном ходе природы прибегали к чудесам… В противном случае мы дадим во имя всемогущества Божия слишком много воли плохим философам»[1]. Еще раньше близкую мысль формулирует Гроций: «Даже Бог не может сделать, чтобы дважды два не равнялось четырем»[2]. Подобно Тертуллиановой, формула Гроция знаменует смену эпох и одновременно начало институциональной организации науки. Наука не может существовать, пока вопрос об истине решается церковно-идеологической вертикалью. Свобода научной мысли — частный случай свободы мысли вообще, а свобода научной дискуссии — частный случай свободы слова. Завоевание этих свобод было невозможно внутри мира интеллектуальных конструкций, без выхода в реальный социальный мир и без его радикальных преобразований. Формирование социального института науки происходит в общем контексте формирования институтов гражданского общества.

Эволюция европейской цивилизации начиная с Нового времени есть укоренение и совершенствование общесоциального рационального дискурса как механизма пролонгации и корректировки базового общественного договора. Рациональный дискурс выступает здесь как цивилизационное ядро. Но в любом обществе существуют и регуляторы иной, не рациональной, природы: мораль, вырастающая из сопереживания, доминирование большинства над меньшинством (демократическая процедура, в сущности являющаяся редуцированной формой силового доминирования), политика, в основе которой лежит конкуренция социумов, и т. д.

В ходе исторической борьбы против силового и идеологического порабощения, за свободу совести, слова, дискуссий, за весь комплекс прав и свобод человека и гражданина важнейшим завоеванием стало формирование особого пространства — пространства чистого рационального дискурса. В этом пространстве мыслящий индивид полностью автономен, он представляет в нем себя самого, а не какую-либо группу. Здесь каждый работает оружием аргументов, здесь все равны, так что никого нельзя лишить слова. Нет ни силового принуждения, ни принуждения большинства — но есть принуждение логическое. Если достигается консенсус относительно новых конструкций (знаний), которые логически интегрируют разнородный фактический и теоретический материал, то предложивший подобную конструкцию получает высшее признание. Именно здесь, внутри этого пространства, и сформировалась наука, институционально организованная так, чтобы обеспечивать эффективное порождение нового знания.

Не обсуждая здесь то важное обстоятельство, что наука — гораздо позже своего появления — послужила мощнейшим фактором материального развития, напомню, что ее социокультурная функция состоит в хранении и воспроизводстве ценностно-нормативного ядра, которое продолжает конституировать специфику современной европейской цивилизации, сохраняющей, несмотря на перманентные заявления о кризисе рациональности, свою идентичность и самотождественность.

Знание, власть и социальная функция высшего образования

В российском обществознании социальное расслоение часто отождествляется с имущественным. Между тем оно известно очень рано, в тех обществах, которые даже запасов не делают. У австралийских охотников-собирателей существует развитая система так называемых возрастных классов, причем вышестоящие обладают по отношению к нижестоящим некоторыми властными полномочиями. Разумеется, имущественных различий там нет. «Классовое» деление поддерживается монополизацией вышестоящими слоями социально значимой информации и организованной дезинформацией нижестоящих.

Положительная корреляция между статусной позицией и объемом социально значимых знаний очевидна и в других случаях. Но приведенный пример выявляет тот факт, что в более близких и знакомых нам обществах затушевано, смазано другими факторами: манипулирования информацией может быть достаточно для удержания власти и даже для устойчивого воспроизводства социального расслоения. Общества австралийских аборигенов акефальны, то есть не имеют институционально организованной централизованной власти. Появление такой власти сортирует людей по вертикали в зависимости от их места во властной иерархии, формируя таким образом другое основание социального расслоения; при этом возникают и новые механизмы его поддержания. На стадии вождества это идеология, затем и редистрибуция, а в дальнейшем — имущественные различия; наконец, с возникновением государства к этим механизмам добавляется силовое принуждение. Впрочем, на всех этих стадиях, включая раннее государство, сохраняется в неявном виде древнейший механизм обеспечения социального расслоения — эзотерическая монополизация социально значимой информации. В рационально организованной Античности и, далее, в Средневековье мы этого уже не обнаруживаем. Тем не менее образование остается недоступным для широких слоев населения.

Индустриализация постепенно приводит к распространению грамотности, однако высшее образование еще очень долго остается социальной привилегией. Здесь мы возвращаемся к вопросу о том, какова же ключевая социальная функция высшего образования. А она состоит в том, что студент осваивает ту самую культурную матрицу, которая встроена в науку и о которой речь шла выше.

Количество ступеней, предшествующих высшему образованию, которое может носить как профессиональный, так и общий характер, в принципе ничем не ограничено. Но, сколько бы их ни было, основным является усвоение готового культурного содержания, прежде всего знаний и способов действия. Отличительная особенность высшего образования состоит в том, что обучающийся выводится за пределы готового знания, туда, где человечество еще не нашло общепринятых ответов, где строится не умерший на страницах учебника, но живой поисковый рациональный дискурс. Студент должен почувствовать, что такое научная проблема, продумать аргументацию не одного, а многих авторов, каждый из которых рассуждает по-своему. Именно это пребывание в живом и противоречивом рациональном дискурсе и составляет суть высшего образования.

Конституирующими для вуза являются, по-видимому, два элемента. Первый — это учебно-исследовательская работа, причем исследовательская составляющая в ней от курса к курсу должна нарастать и достигать своей кульминации в дипломе. Второй, и главный, — это профессор, то есть преподаватель-исследователь. Именно живое общение в процессе исследования, эмпатическое взаимопроникновение учителя и ученика, когда новое знание творится прямо на лекции или в дискуссии на семинаре, и является практически незаменимым способом вхождения в научное пространство. В науку вводят за ручку, иначе попасть туда очень трудно.

В отличие от предыдущих ступеней высшее образование не может иметь двух уровней. Что касается бакалавриата, то, на мой взгляд, его не следует трактовать как высшее образование — хотя, если очень хочется, можно назвать его неполным высшим или чем-нибудь в этом роде. Дело в том, что очень важным качеством, обретаемым в процессе получения высшего образования, является способность к самообучению — еще не выход на уровень нерешенных научных проблем, а лишь его условие, но уже и не усвоение готовых знаний, преподаваемых школьным учителем. В современном обществе это качество, ранее не имевшее широкого самостоятельного значения за пределами науки и высшей школы, теперь его приобретает, поскольку сегодня темп исторических изменений не позволяет получить образование на всю жизнь. Отсюда необходимость выделения особой образовательной ступени, качественно отличной от среднего образования, но еще не обладающей спецификой высшего. Нет сомнений, что бакалавров следует готовить в высших учебных заведениях. Во-первых, способность к самообразованию формируется в рамках тех же образовательных практик, которые ведут к получению высшего образования. Во-вторых, именно в ходе этих практик и возможен отбор тех, кто обладает достаточными способностями для получения высшего образования как такового.

Получивших высшее образование отличает то, что они освоили базовую матрицу современного общества, состоящую прежде всего не в конкретных знаниях, а в неколебимой приверженности к рациональному дискурсу, в умении воспринимать разные точки зрения, доказывать свою, дискутировать, признавать чужую логику, искать компромисс и т. п., то есть поддерживать, корректировать и совершенствовать общественный договор. Социально значимые, статусные позиции во всех сферах общественной жизни обычно получают люди, окончившие вуз, что и является важнейшим механизмом воспроизводства социокультурной идентичности.

В принципе сам рациональный характер современной европейской социокультурной матрицы имманентно способствует продвижению наиболее интеллектуально развитых молодых людей. Разумеется, в действительности возможность поступления в вуз всегда зависела от социального и, в частности, имущественного статуса. В той или иной форме эта зависимость, видимо, сохранится еще долго. Однако доступность высшего образования, которая в разных странах обеспечивается по-разному, безусловно растет. Оно давно стало главным социальным лифтом, поднимающим на верхние этажи социума именно тех, кто наиболее способен поддерживать и развивать рациональную социокультурную матрицу, и его значимость в этом качестве растет.

Российская специфика

В России наука утвердилась не в процессе собственного развития общества, но была импортирована Петром I и его преемниками, пригласившими в страну выдающихся европейских ученых. Соответственно она и не могла быть укоренена в общесоциальном рациональном дискурсе ввиду отсутствия такового. Это исходное обстоятельство предопределило на столетия особое место науки в России, принципиально отличное от того, какое она занимала в Европе. Если там она была дочерью социального разума, права и свободы, противостоявших самовластному государству, то в России — падчерицей этого государства. Одна из ключевых институций гражданского общества, социально-политическая миссия которого состоит как раз в контроле над государством, в нашей стране была и в значительной мере остается если не частью государственного механизма, то его придатком. Своеобразие этого парадоксального и противоестественного социального места российской науки порождает ряд следствий. Не претендуя на полноту анализа, коснусь лишь того, что наиболее тесно связано с образованием.

Математика и естествознание с одной стороны и социогуманитарные дисциплины с другой — органически взаимосвязанные стороны единого процесса постижения мира. Не случайно у истоков сознания Нового времени стоят такие фигуры, как Декарт, Лейбниц, Ньютон, внесшие вклад и в те, и в другие отрасли знания. Что касается России, то абсолютизм власти и ее тесная связь с религиозной идеологией существенно ограничили развитие социальной и гуманитарной мысли. Наука оказывается одноногой. Лишь к концу правления Романовых, после реформ Александра II, российская земля действительно начинает рождать не только быстрых разумом Невтонов, но и собственных Платонов — появляется целая поросль гуманитарных мыслителей мирового класса. Вскоре, однако, эффективные менеджеры вырубают эту поросль под корень[3].

В социогуманитарной сфере происходят весьма своеобразные процессы. Уничтожив не только религию, ранее основную форму существования идеологии, но и начала свободной социальной и гуманитарной рефлексии, большевики формируют некую квазинауку, которая отчасти напоминает теологию. Системообразующим ядром здесь выступает марксистская вера, опирающаяся на священное писание Маркса-Энгельса-Ленина (некоторое время и Сталина). За ее пределами — буржуазная ересь. Во внутреннем дискурсе, сохраняющем лишь элементы рациональности, доказательством истины служит верность догме, а критика оппонентов состоит в том, чтобы представить их агентами буржуазии.

Складывается удивительная ситуация. С одной стороны, в математике и физике (отчасти и в других областях естествознания) работают настоящие ученые, ничем не уступающие зарубежным коллегам, а иногда их даже опережающие. С другой стороны, в социальном знании развернута масштабная имитация научного процесса, в котором участвуют шарлатаны, наделяемые такими же учеными степенями и званиями, так же организованные в академические институты и вузовские кафедры. При этом подавляющее большинство марксистских теологов искренне считают себя учеными. Более того, учеными их начинают считать большинство соотечественников, в том числе, за редкими исключениями, и физики-математики, и представители власти, которая сама их некогда и «слепила». Для нашего рассуждения интересно отметить, что восстанавливается древнейшая система поддержания социального расслоения — монополизация информации; ей служит система так называемых «спецхранов», куда могут попасть только особо проверенные лица, в задачу которых входит, в частности, и дезинформация остального, непривилегированного населения.

Этот противоестественный симбиоз науки и идеологии и становится содержательным ядром системы советского высшего образования, выполняющего ряд необходимых социальных функций: во-первых, воспроизводство идеологов, призванных обеспечивать легитимность власти; во-вторых, подготовку высококвалифицированных кадров для всех областей «народного хозяйства», от агрономов и врачей до тех же физиков и математиков. С принципиальной оговоркой: все эти специалисты также должны быть «идейно грамотными», причем такая грамотность считается не менее, если не более важной, чем собственно профессиональная выучка[4].

Высшее образование выполняло роль воспроизводства социально-политической элиты и, шире, системообразующих категорий населения. Преуспеть в этом обществе мог только человек, усвоивший идеологическую матрицу, на что и было нацелено изучение «общественных наук» — от истории КПСС до «научного коммунизма» и «научного атеизма». Важно отметить, что в матрице этой осуществилась интеграция коммунизма (в его определенной версии) и государственно-патриотической идеи, сформировался патриотизм «первого в мире государства рабочих и крестьян».

Лишенная внутреннего ценностного ядра, всякой автономии и чувства собственного достоинства, наука — не просто наука, а советская наука, — оставалась, как и при царе, несамодостаточной. Вообще говоря, для нормального ученого ситуация грозила шизофренией: применительно к одной области мозг должен полноценно работать, применительно к другой — отключаться с одновременным включением слепой веры. Но быть Тертуллианом и Декартом в одном лице очень трудно. Поэтому научное сообщество в лице своих самых сильных и мужественных людей сохраняло известный суверенитет даже в сталинские времена, а позже в академической среде поддерживалось диссидентство, распространялся самиздат и т. д. Гуманитарное знание не хотело топтаться в идеологическом загончике. Все чаще цитаты из материалов партсъездов и даже из классиков марксизма воспринимаются как вынужденный и всем надоевший ритуал. Самые сильные центры гуманитарной мысли, академические и университетские, как раз и становятся источниками идеологической фронды. Фактически намечается раскол между малограмотными партийными активистами с учеными степенями по «научному коммунизму» и теми, кто идентифицирует себя не с партией, а с наукой. Административные рычаги, впрочем, остаются в руках партийцев, пока не наступает горбачевская перестройка.

Ситуация меняется. Вдохновенно обсуждаются проблемы гуманизации и гуманитаризации образования. Переиздаются выдающиеся русские дореволюционные мыслители. На русский переводятся важнейшие труды, изданные в XX веке за железным занавесом. Начинается тяжелейший процесс пересмотра содержания социальных и гуманитарных дисциплин в вузах. Он затруднен тем, что в подавляющем большинстве вузов среди гуманитариев, особенно на кафедрах «общественных наук», преобладает советский «партактив».

Однако социальные институты всегда формируются не слишком быстро, и фатальная незавершенность очередной модернизации прямо сказывается на образовании и науке, которые, утратив идеологические подпорки, не находят для себя прочной гражданско-правовой почвы. После крушения СССР, начала рыночных реформ и непоследовательных попыток демократизации наука и образование брошены на произвол судьбы и, преданные государством, которому так долго служили, спасаются как могут. Академические учреждения начинают торговать. Сдают в аренду помещения, землю, но главное — торгуют образованием как таковым. Образовательный процесс переводят на платную основу, предоставляя его как услугу. Создаются частные вузы. Кардинально увеличивается число студентов, и неизбежно снижается уровень требований к их качеству.

Тем временем в условиях сорванной модернизации все отчетливее оформляется авторитарный тренд, такое устройство государственной и общественной жизни, которое Д. Фурман удачно назвал «имитационной демократией». Для нашей темы важно то, что, не успев сформироваться, в течение нескольких лет разрушается общесоциальный рациональный дискурс. Его вытесняет имитация, все более и более грубая. Она проникает и в ту среду, где этот дискурс ранее имел наиболее прочные позиции, — в науку. Мы оказываемся в царстве фальшаков: это относится и к научным публикациям, и к работе диссертационных советов, и к деятельности ВАК. Страну захлестывает вал плагиата, причем вузы, где, за исключением небольшого числа сильных университетов, не укоренены автономные ценности и нормы науки, выступают застрельщиками и лидерами фальсификации. Имитация дипломов, курсовых, текущей проверки знаний на экзаменах и зачетах становится обычным делом. Процесс углубляется по мере коррумпирования школьного образования и прихода в вуз все более слабых абитуриентов. Если учитель легко продается власти, фальсифицируя результаты выборов, ему тем более легко продаваться родителям ученика, фальсифицируя оценки или закрывая глаза на списывание во время ЕГЭ. Вот почему две трети от пятнадцати составляют теперь девять, а в основоположники христианства произведен Гегель.

Итак, кризис образования прежде всего — ценностный. Это вообще самый глубокий из возможных кризисов. Но и из ценностных кризисов общество выходит. Иногда — очень долгим «естественным» путем, стихийно. Иногда — быстрее, при наличии более или менее ясного осознания проблемы, политической воли и компетентности.

Что можно сделать

Крайне самонадеянно было бы предлагать какой-то всеобъемлющий рецепт выхода из кризиса. Высказываемые далее фрагментарные соображения не являются результатом системной дедукции из предшествующего анализа — речь идет о том, что, по-моему, наиболее очевидно. И, конечно, едва ли приходится надеяться, что какие-то предложения, звучащие в общественной дискуссии об образовании, будут услышаны сегодняшним правящим классом. Главное сейчас — осмысление ситуации профессиональным сообществом и формирование повестки завтрашнего дня.

Перво-наперво необходимо ясно сознавать, что именно сфера образования является для страны приоритетной: каким будет образование, таким и будет наше будущее. Образование — это не просто одно из направлений государственной политики, а ключевое, стратегическое направление. Из этого понимания должны вытекать организационно-политические действия.

Министр образования и науки должен иметь статус первого вице-премьера. Главная его задача — организовать разработку стратегии развития образования. Вероятно, для этого целесообразно создать несколько рабочих групп под руководством очень авторитетных в науке и образовании людей, с тем чтобы каждая предложила свой вариант. Все они должны быть обсуждены в ходе общественной дискуссии, по итогам которой и будет составлен некий единый проект, опять-таки широко обсужден, а затем принят на законодательном уровне.

Далее. Исходя из самой сущности высшего образования стержнем вузов следует сделать науку. Системообразующей в вузе должна быть научная деятельность и интегрированное с нею обучение. Не в некоторых вузах, а во всех. Из этого, в свою очередь, вытекают три следствия.

Во-первых, вузы должны возглавлять крупные ученые. Человек без значимого исследовательского опыта, не способный предъявить признанные научным сообществом результаты своей работы, не может быть ректором. В России, к счастью, сохранилась двухступенчатая система ученых степеней, которая имеет значительные преимущества перед PhD, и она позволяет установить в качестве квалификационного требования для ректора докторскую степень. Во-вторых, вузовская наука должна быть обеспечена базовым финансированием — не грантовым, а нормативным. Характер этих нормативов здесь, разумеется, обсуждать неуместно. Понятно также, что в дополнение к базовому могут существовать и другие источники финансирования. В-третьих, необходимо сокращение учебной нагрузки в несколько раз. Способы решения этого вопроса я здесь тоже не обсуждаю, но уверен, что он разрешим, нужна только политическая воля.

Следующий очень важный момент — правовое регулирование. Не вызывает сомнения, что деятельность в области высшего образования должна лицензироваться, как это и имеет место. Но критерии лицензирования следует ужесточить, и существенно. Лицензироваться должны не группы направлений или специальностей, как сейчас (скажем, если вуз получил разрешение готовить историков, то это автоматически дает ему право подготовки и филологов), а каждая в отдельности. Причем критерии для разных направлений могут не совпадать и должны устанавливаться индивидуально. Ясно, например, что кадровый критерий для юридических вузов должен находить конкретное выражение в доле преподавателей с учеными степенями именно по юридическим наукам, а не историческим или философским, — тогда как для направления «социальная работа» столь жесткая привязка к какой-то одной науке не нужна. Ясно также, что для некоторых направлений следует ввести и критерий по числу кафедр. Если в вузе есть, например, только одна математическая кафедра, то понятно, что о направлении «математика» здесь не может быть речи. С другой стороны, по многим техническим направлениям одной кафедры вполне достаточно.

Не столь прост вопрос государственной аккредитации. Для каких-то направлений — связанных с безопасностью, государственной службой и т. п., — она необходима. Для других, как показывает мировой опыт, вполне достаточно общественной аккредитации. Но для этого должно сформироваться профессиональное сообщество, а сильные профессиональные сообщества — элемент развитого гражданского общества, о котором сейчас можно только мечтать. Так что пока от государственной аккредитации отказываться нельзя. Но формат ее должен быть изменен самым кардинальным образом.

Сегодня во время аккредитации вузы бьются в истерике. Непосредственная подготовка к процедуре ведется два-три года, отнимает неимоверное количество рабочего времени и требует создания специальных структур. Изготавливается гигантское количество бумаг, не имеющих отношения к реальному образовательному процессу. В ходе аккредитации проверяются не только эти документы, но и остаточные знания студентов. При этом тесты, во-первых, почти всегда в тематическом отношении несут на себе печать вкусовщины и, что еще хуже, часто бывают очень низкого уровня. Во-вторых, и в-главных, с помощью тестов в принципе нельзя установить наличие тех компетенций, которые должна давать высшая школа. Люди, занятые практическим преподаванием, всегда хотят задать чиновникам Рособрнадзора — коверкающим между прочим чужие судьбы, — простой вопрос: вам не приходило в голову сравнить эти ваши тесты хотя бы с теми компетенциями, которые прописаны в стандартах? Сколько еще можно измерять силу тока в килограммах?

Думаю, что решение проблемы лежит на поверхности. Аккредитация должна проводиться на основе мониторинга, проверяющего с помощью информационно-коммуникационных технологий фактическое соблюдение лицензионных требований к учебному процессу. Все регламентирующие его организацию и содержание документы, вплоть до расписания, должны находиться в свободном доступе в Сети. Кроме того, там должны быть представлены все ключевые моменты оценивания: курсовые, дипломные работы, а также процедуры сдачи госэкзаменов и защиты дипломов, входящие в состав итоговой государственной аттестации.

Еще раз напомню: государство и без того обстоятельно проверяет подготовку в вузе. Утверждаемый министерством председатель аттестационной комиссии пишет развернутый отчет, который в это же министерство и отправляется. Что могут к этой проверке добавить тесты, кроме нервотрепки и/или взятки «тестологу»? Вы не доверяете ни комиссии, ни ее председателю? Правильно делаете, потому что он иногда (боюсь сказать обычно) отсутствует, так как в собственном вузе в это же время защищаются его дипломники, и появляется только для того, чтобы подписать не глядя подготовленный выпускающей кафедрой отчет, дипломы и протоколы. Так вот и убедитесь в режиме on line: на месте ли председатель, как в действительности идет защита дипломов, обоснованны ли оценки работы, проверенной, кстати, системой «антиплагиат», — тогда и можно будет говорить о подлинной аккредитации. Заодно такой уровень открытости поможет абитуриенту и его родителям увидеть, куда стоит идти учиться, а где нет ничего кроме пресловутого пиара.

Возрождение высшего образования невозможно без жесткого отсечения необучаемых. Новый закон об образовании легко позволяет это сделать на уровне министерства — через установление минимального балла ЕГЭ по профильным дисциплинам. Например, не ниже школьной четверки. Ни за какие деньги нельзя принимать на большинство инженерных специальностей человека, который не смог освоить на четыре школьную физику или математику, нельзя учиться на врача с тройкой по биологии и т. п.

Коснусь вопроса о социальной и гуманитарной составляющей высшего образования, на которую в последние годы организована форменная атака. Минимальное время пребывания в аспирантуре, минимальная аспирантская стипендия, перманентное сокращение студенческих бюджетных мест, сокращение числа диссертационных советов и т. п. — вся эта травля гуманитариев, без сомнения, связана с целенаправленным интеллектуальным разоружением населения в областях, относящихся к социально значимой проблематике, как то делалось и в древнейших обществах, и в СССР. Этим же, возможно, объясняется консервирование марксистских подходов в массовых учебниках по социальным наукам. Марксизм — мощное учение, появившееся в 40-х годах позапрошлого века. Тогда еще Дарвин не опубликовал «Происхождения видов», не было даже понятия об атоме в современном смысле слова и т. п. Социальное знание продвинулось с тех пор не меньше, чем естественные науки, не говоря уже о том, что в отличие от природы, которая осталась той же, общество коренным образом изменилось. Классический марксизм — и тем более его ленинско-сталинский вульгаризованный извод — мало что может сказать о современном мире и о российском обществе, так как не располагает даже категориальным аппаратом для его описания. Пора преодолевать, а не воспроизводить шизофреническую раздвоенность отечественной науки и образования, — когда в естествознании мы мыслим, а в обществознании веруем.

И еще одно важное соображение. Классическое высшее образование восстанавливать надо, оно еще долго будет ключевым звеном социокультурного воспроизводства. Но одновременно надо понимать, что мы входим в эпоху технологической революции в образовании. Новые информационно-коммуникационные технологии принципиально отличаются от книги, телевидения и т. п. своей интерактивностью. Интерактивная аудиовизуальная коммуникация, включая и групповую, сегодня легко достижима. Во всех отношениях — экономически, экологически, логистически — невыгодно собирать большое количество людей в одном месте, если учебный процесс можно организовать без подобных обременительных мер. Начавшаяся революция приведет к тому, что и преподавательский, и студенческий контингент уже не будет жестко привязан ни к зданию вуза, ни к городу, ни, в перспективе, к стране. Процесс еще не набрал хода, и мы могли бы здесь если не побороться за мировое лидерство, то хотя бы не отстать. Кардинально новые методики преподавания, программное обеспечение, кадры, качественно иная нормативная база и принципы организации — все это непросто, недешево, но жизненно важно. Только построение адекватной системы высшего образования позволит нам вернуться из исторического зазеркалья в мир, где господствует общесоциальный рациональный дискурс. Или, как говорили раньше, — в царство разума.

[1] Лейбниц Г. Избранные философские сочинения. М., 1890. С. 208.

[2] Гроций Г. О праве войны и мира. Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права. М., 1994.

[3] Отношения между большевистской властью и естественными науками тоже складываются, мягко говоря, не идиллически. Лишь после того как власть в полной мере осознает роль физики и математики в модернизации оборонной промышленности, она создает для них привилегированные условия.

[4] Напомню позднесоветский анекдот, когда на госэкзамене в мединституте комиссия, пытаясь «вытащить» ничего не знающего студента, показывает ему два скелета, мужской и женский:

— Чьи это скелеты?

— Не знаю.

— Господи, чему тебя шесть лет учили?!

— Неужели Маркс и Энгельс?!