Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Эволюция французской образовательной модели в XIX веке

Эволюция французской образовательной модели в XIX веке[1]

В 1966 году один из крупнейших французских интеллектуалов ХХ века, социолог и публицист Раймон Арон, характеризовал нынешнее состояние французской университетской системы следующим выражением: «французские псевдо-университеты, какими их сделала история» (Aron 1966, 2). В 1995 году, через тридцать без малого лет после Арона, не столь крупный, но все же весьма известный сегодня французский интеллектуал — философ и публицист Ален Рено — писал в предисловии к своей книге «Университетские революции» следующее:

«Интересная страна — Франция: слова здесь имеют такую важность, что иногда они в конечном счете заменяют собой вещи или по крайней мере заставляют нас верить в существование этих вещей. На протяжении целого века (1793—1896) Франция <…> не имела “университетов” в том смысле, в котором университеты существовали в Германии или в Англии. Но появились ли университеты во Франции после того, как сам термин «университеты» снова был здесь введен в институциональный обиход? Данный вопрос заслуживает обсуждения; скажу больше: этой книгой автор как раз и хотел бы поспособствовать тому, чтобы подобное обсуждение открылось вновь — теперь, когда прошел целый век с того момента, как важность этой проблемы была осознана режимом III Республики» (Renaut 1995a, 15—16).

Итак, «мнимость» французских университетов — это проблема, которая еще совсем недавно осознавалась во Франции как не снятая с повестки дня (хотя сегодня, конечно, эта по-прежнему не решенная внутринациональная проблема несколько отодвинулась на задний план перед лицом общей для всех европейских стран болонской угрозы). Своими корнями эта проблема уходит в XIX век. Ниже мы как раз и рассмотрим попытки решения этой проблемы в XIX веке — с 1815 по 1896 год. Сюжет вроде бы выходит за рамки собственной темы нашей книги — и тем не менее мы должны посвятить ему отдельную главу. Должны потому, что именно в мечте об университетской реформе впервые кристаллизовался запрос на пересмотр той институционально-ценностной матрицы, которую мы старались описать в предыдущей главе. В этих административных мечтаниях раньше всего возникает ориентация на ценностно-институциональное устройство немецкой культуры как на образец для подражания.

Страна факультетов

Разрыв между французской и немецкой системами высшего образования окончательно оформился за пять лет в начале XIX века, когда, с одной стороны, наполеоновскими декретами от 10 мая 1806 года, 17 марта и 17 ноября 1808 года был учрежден единый для всей Франции «имперский Университет», а, с другой стороны, под руководством Вильгельма фон Гумбольдта в 1809—1810 годах был создан Берлинский университет. Но создание этих двух принципиально разных университетских моделей было результатом предшествующего длительного развития образовательных систем Франции и Германии в расходящихся направлениях. Если рассматривать события в перспективе истории гуманитарного знания — тогда первоначальное расхождение двух систем следует отнести к XVI—XVII векам, и искать его следует не в сфере «высшего», а в сфере «начального» и «среднего» образования. Именно тогда Реформация и Контрреформация дали первоначальный импульс развитию двух альтернативных моделей отношения к книге и к знанию.

Однако истоки расхождения этих двух моделей — тема, требующая отдельного рассмотрения. Мы же сейчас сосредоточимся на ситуации, сложившейся в первой трети XIX века. Гумбольдтовская модель университета известна русскому читателю достаточно хорошо, и ее основные ценностные и организационные принципы (идеал Bildung, соединение обучения и исследования, университетская автономия, ведущая роль философского факультета) не нуждаются в особых разъяснениях.

<…>

Что же касается наполеоновской модели университета, то она известна сегодня в России гораздо хуже, и знакомство с ней может вызвать у неподготовленного читателя некоторую оторопь. Между тем именно эта модель (с малосущественными для нас разночтениями) действовала во Франции практически на всем протяжении XIX века, во всяком случае вплоть до университетских реформ 1896 года. В некоторых существенных отношениях (хотя и не во всех) наполеоновская модель продолжает действовать и поныне — на что, собственно, и намекали Р. Арон и А. Рено.

Согласно вышеперечисленным наполеоновским декретам на всей территории Франции создавалась единая централизованная система образования. Вся эта система в ее совокупности именовалась императорским Университетом (в единственном числе!). В состав Университета входили на регулярной основе следующие педагогические подразделения («школы»): 1) факультеты; 2) лицеи; 3) коллежи; 4) частные школы (“institutions”); 5) пансионы; 6) начальные школы.

Таким образом, университет во Франции отныне был всего один, и этот университет был везде, а значит, нигде: он включал в себя образование и государственное, и частное; и высшее, и среднее, и начальное. Понятие университет во французском обиходе и раньше не соотносилось исключительно со сферой, условно говоря, «высшего» образования — при Старом порядке университеты обеспечивали и «высшее», и «среднее» образование; новинкой наполеоновских указов было то, что теперь ведению университета подлежало и начальное образование, и, главное, что слово université отныне не имело множественного числа.

<…>

Регулярная подсистема высшего образования (смысл уточняющего эпитета «регулярная» станет ясен из дальнейшего изложения) строилась теперь не из университетов, а из факультетов. При этом было утрачено традиционно предполагавшееся «университетской идеей» представление о полном наборе факультетов как о естественной форме их существования: по состоянию на 1828 год полный набор факультетов был представлен лишь в Париже, Страсбурге и Тулузе. Еще два города довольствовались каждый тремя факультетами, три города — двумя факультетами, и, наконец, в шести городах было по одному факультету. Если Германия в XIX веке стала образцовой страной университетов, то Франция стала страной факультетов.

Однако самый фундаментальный принцип этой модели, определявший все прочие ее особенности, не был эксплицирован ни в каких уставных документах. Он касался ценностного соотношения между высшим и средним образованием. Как уже упоминалось в предыдущем очерке, на французском языке термины начальная школа и средняя школа впервые появились соответственно в 1791 и 1792 году, в докладах соответственно Талейрана и Кондорсе об организации общественного образования, но триада «начальное — среднее — высшее образование» вошла в словоупотребление и в административную реальность лишь в 1833—1834 годах, с приходом Гизо на пост министра просвещения (1832—1837). Тем не менее de facto различение среднего и высшего образования как образования лицейского (коллежского) и постлицейского (постколлежского) подразумевалось само собой и до 1830-х годов.

<…>

Таким образом, среднее образование — это по определению элитарное образование для обеспеченных слоев. Получив полное среднее образование, ты уже тем самым безусловно принадлежишь к элитарной части французского общества (на протяжении XIX века доля мальчиков школьного возраста, получавших среднее образование, не превышала 5 % — см. об этом: Prost 1968, 34; об элитарности среднего образования см. там же, 331—335). Высшее же образование — не более чем утилитарная надстройка над средним образованием, нацеленная на чисто профессиональную подготовку.

<…>

Привычные для нас ценностные отношения между средним и высшим образованием здесь перевернуты: высшая социальная ценность закреплена не за высшей, а за средней ступенью.

Эта доминанта подсистемы среднего образования имела не только ценностный, но и функциональный характер. Но гегемония среднего образования над высшим сказывалась в разной степени на судьбе разных факультетов. Всего в наполеоновском Университете существовало пять разрядов факультетов: 1) факультеты богословия; 2) факультеты права; 3) факультеты медицины; 4) факультеты математических и физических наук (в обиходе именуемые просто «факультетами наук»); 5) факультеты словесности. Однако по своим функциям эти пять разрядов ощутимо разделялись на две группы: сегодняшние историки и социологи именуют эти две группы соответственно «факультетами профессиональными» и «факультетами интеллектуальными» (или «академическими»). К первой группе относились факультеты богословия, права и медицины: их функцией была подготовка и дипломирование специалистов-профессионалов в соответствующей отрасли знания. Ко второй группе относились факультеты наук и факультеты словесности. Знание точных наук и словесности (в отличие от их практического применения или их преподавания) вообще не рассматривалось как сфера профессиональной специализации. И точные науки, и особенно словесность мыслились как составные части того, что к концу XIX века станут называть «общей образованностью», «culture générale». Иначе говоря, знание и точных наук, и словесности входило по определению в сферу главным образом среднего образования. Какие же квалификационные функции в таких условиях могли отводиться факультетам наук и словесности? Всецело вытекающие из вышесказанного: персонал этих факультетов призван был обеспечивать на территории Франции работу всех экзаменационных комиссий (так называемых «жюри») по присвоению звания бакалавра — иначе говоря, обеспечивать проведение выпускных экзаменов в подсистеме среднего образования. Главным смыслом существования «интеллектуальных факультетов» стало служение среднему образованию. Подготовка и проведение экзаменов на звание бакалавра поглощали в течение всего учебного года львиную долю рабочего времени профессоров, работавших на «интеллектуальных факультетах».

Ради чего же в таком случае читались лекции на факультетах словесности и факультетах наук? В сущности — ради все той же «общей образованности». Кому они предназначались? Формально — студентам; по сути — всем, у кого был досуг и любопытство. Доступ на эти лекции был свободный, поэтому они с самого начала превратились в публичные лекции для случайных слушателей (которые могли и войти, и выйти в любой момент). В этих условиях главной задачей лектора (особенно в провинции) становилось удержание внимания случайной аудитории, для чего имелось три мыслимых пути: либо зрелищность, либо скандальность, либо риторическая увлекательность. Если говорить о факультетах словесности, то зрелищность здесь была недостижима, на скандальность отваживались единицы (причем только в Париже), а главная ставка неизбежно делалась на ораторское мастерство: у большинства профессоров все силы, остававшиеся после отработки экзаменаторских обязанностей в средней школе, уходили на риторическую отделку текста лекций. Ни о какой исследовательской работе тут не могло быть и речи — ни de jure, ни de facto.

Ради чего же в таком случае читались лекции на факультетах словесности и факультетах наук? В сущности — ради все той же «общей образованности». Кому они предназначались? Формально — студентам; по сути — всем, у кого был досуг и любопытство. Доступ на эти лекции был свободный, поэтому они с самого начала превратились в публичные лекции для случайных слушателей (которые могли и войти, и выйти в любой момент). В этих условиях главной задачей лектора (особенно в провинции) становилось удержание внимания случайной аудитории, для чего имелось три мыслимых пути: либо зрелищность, либо скандальность, либо риторическая увлекательность. Если говорить о факультетах словесности, то зрелищность здесь была недостижима, на скандальность отваживались единицы (причем только в Париже), а главная ставка неизбежно делалась на ораторское мастерство: у большинства профессоров все силы, остававшиеся после отработки экзаменаторских обязанностей в средней школе, уходили на риторическую отделку текста лекций. Ни о какой исследовательской работе тут не могло быть и речи — ни de jure, ни de facto.

Недосягаемым образцом успешных лекций такого рода, предназначенных для широкой аудитории, навсегда стали лекционные курсы Абеля-Франсуа Вильмена (по французскому красноречию и французской литературе), Франсуа Гизо (по истории цивилизации в Европе и во Франции) и Виктора Кузена (по истории философии), читанные ими в Сорбонне (т. е. на парижском факультете словесности) в 1828—1830 годах. Как выразился историк Франсуа Минье, сорбоннские кафедры Вильмена, Гизо и Кузена превратились в «гулкие трибуны, с высоты которых три сорбоннских профессора обращались ко всей Франции» (цит. по: Liard 1888—1894, II, 172; ср.: Malavié 1976). Каждая из этих лекций имела характер сенсационного общественного события; лекции стенографировались и сразу после произнесения печатались отдельными выпусками, расходившимися по всей Европе. Лекции читались при колоссальном притоке слушателей, значительную долю которых составляли светские люди; лекции постоянно прерывались овациями, а в конце лекций случалось, что слушатели увенчивали профессора лавровым венком. Короче говоря, университетский дискурс был здесь полностью уподоблен парламентскому или судебному красноречию. Гизо, Вильмен и Кузен (в особенности два последних) создали тип «университетского оратора».

<…>

Разумеется, необходимыми условиями такого сенсационного успеха, каким был успех «сорбоннского триумвирата» в 1828—1830 годах, являлись, во-первых, политико-идеологическая ситуация последних лет Реставрации, а во-вторых — парижское местонахождение профессоров. Только Париж с его исключительной концентрацией интеллектуально заинтересованной публики мог обеспечить «пространство внимания», необходимое для превращения лекций подобного содержания и уровня в громкое публичное событие.

<…>

Обобщенную картину лекций на французских факультетах словесности и наук рисовал в 1864 году Ренан:

«Если на этих лекциях случается присутствовать немцу, то он приходит в состояние большого изумления. Он приехал из своего университета, где он привык окружать своего профессора величайшим почтением. Этот его немецкий профессор имеет звание гофрата; по некоторым дням в году его немецкий профессор даже видит самого князя! Его немецкий профессор — степенный человек, важно отмеривающий слова, заслуживающие самого глубокого внимания и размышления. Его немецкий профессор принимает себя всерьез. Здесь все обстоит по-другому. Все время хлопает дверь, которая то открывается, то закрывается на протяжении всей лекции. Слушатели беспрерывно входят и выходят. Они имеют самый праздный вид. Тон профессора никогда не бывает дидактичным. Иногда он бывает ораторским. Профессор ловко соединяет в своей речи звучные общие места, которые не сообщают слушателям ничего нового, но зато неизменно вызывают у аудитории реакцию одобрения. Все это кажется ему странным и нигде не виданным. Самое же большое удивление у него вызывают аплодисменты. У внимательных слушателей не было бы времени аплодировать. Этот странный обычай еще яснее показывает ему, что здесь цель профессора состоит не в том, чтобы учить, а в том, чтобы блистать» (Renan 1868, 90—91).

Дополнительное подмножество

Однако сфера высшего образования не исчерпывалась факультетами. Начиная с XVI века во Франции институциональные инновации в сфере высшего образования шли в обход университетской системы. Точно так же и весь рост научного знания во Франции на протяжении XVI—XVIII веков — о какой бы отрасли знания мы ни вели речь — происходил вне университетских стен: он шел внутри неформальных сетей «республики словесности», которая создавала собственные институциональные (или квази-институциональные) узлы в виде кружков и негосударственных академий. Внешние же институциональные крыши для исследовательской работы предоставлялись либо церковью (исторические труды некоторых духовных конгрегаций, прежде всего бенедиктинской конгрегации св. Мавра), либо государством (государственные академии и перечисленные выше «дополнительные» образовательные заведения). Отношения между королевской властью и университетскими корпорациями являли собой сложное юридически регламентированное взаимодействие, в рамках которого давление короля на университеты совмещалось с давлением университетов на короля; но в любой данный момент времени «сила вещей», т. е. инерция существующего уклада, закрепленного корпоративными привилегиями, допускала лишь очень ограниченное обновление университетской жизни. Если же речь шла о преподавании новых дисциплин, королевской власти всегда было проще организовать это преподавание в обход университета, в форме разового скромного исключения из общих правил. Первым примером такой институции стал Королевский Коллеж (будущий Коллеж де Франс), выросший из института «королевских лекторов», основанного Франциском I в 1530 году. Вторым примером стало преподавание ботаники, а затем и естественной истории в Королевском саду лекарственных растений; Королевский сад был основан Людовиком XIII в 1635 году. Так началось формирование во Франции особого подмножества учебных заведений, функционально дополнительных по отношению к университетской системе: назовем их заведениями «дополнительного подмножества». Заведения эти весьма различались по своему внутреннему устройству, но обладали несколькими общими чертами: 1) каждое из них создавалось ad hoc, для восполнения нехватки тех или иных дисциплин или специализаций в традиционной университетской системе; 2) каждое создавалось (по крайней мере первоначально) в единственном экземпляре на всю страну, т. е. имело общенациональный и уникальный характер; 3) каждое создавалось верховной государственной властью; 4) большинство из них располагалось в Париже. Во второй половине XVIII века это подмножество стало пополняться высшими профессиональными школами — такими как Национальная ветеринарная школа и Национальная высшая школа горных инженеров. Когда после начала Революции произошел стремительный спонтанный распад уже вконец разложившейся университетской системы, путь внеуниверситетского строительства высших учебных заведений, ранее бывший путем обходным, превратился в основной: Конвент стал учреждать высшие специальные школы одну за другой. Самыми важными из этих юридических актов стало преобразование Королевского сада в Музей естественной истории (ранее преподавание наук в Королевском саду не имело подробно разработанного юридического статуса; декрет Конвента подразделил Музей на 12 кафедр и превратил его фактически в университет естественных наук), создание Политехнической школы и Высшей нормальной школы (последняя была открыта в 1794 году, просуществовала всего четыре месяца, но в 1808 году была заново учреждена на новых основаниях Наполеоном). После того как Наполеон своими декретами от 10 мая 1806 года, 17 марта и 17 ноября 1808 года воссоздал во Франции факультетскую систему, путь внефакультетского строительства образовательных институций вновь превратился из основного в обходный. Снова став обходным, он от этого не стал менее необходимым.

Наполеоновская модель высшего образования означала частичное возрождение старой университетской системы — в виде разрозненных факультетов — и одновременно с этим полное сохранение и дальнейшее расширение подмножества высших специальных школ. Тем самым Наполеон прочно институционализировал специфическую двухкамерность, которая будет отличать систему высшего образования во Франции вплоть до наших дней. Формальную регулярную основу этой системы составляют факультеты (впоследствии — университеты), сеть которых охватывает всю территорию страны. Но внутренний центр системы составляют уникальные внеуниверситетские заведения, находящиеся преимущественно в Париже. Эти «высшие школы» становятся в течение XIX века элитарной частью образовательной системы. Функция воспроизводства элит окончательно закрепляется за подсистемой «высших школ» в ХХ веке. Грубо говоря, «высшие школы» будут предназначаться для немногих избранных, факультеты — для всех остальных.

<…>

Однако вернемся в первую половину XIX века. Посмотрим на историко-филологические дисциплины. Именно в «дополнительной» подсистеме были отведены ниши для специализированного изучения истории и словесности, которое выходило за рамки «общей образованности». Но такое изучение было почти всецело подчинено задачам практического применения гуманитарных знаний. Востоковедение изучалось в Высшей школе живых восточных языков, готовившей переводчиков. История и словесность изучались на отделении словесности в Высшей нормальной школе, готовившей преподавателей. Вспомогательные исторические дисциплины изучались в Школе хартий, готовившей архивистов. В каждом из этих случаев изучение гуманитарных дисциплин оказывалось ущербным: либо очень однобоким (случай Школы восточных языков и Школы хартий), либо очень поверхностным (случай Высшей нормальной школы).

Приведем один пример, касающийся Школы хартий, а затем несколько более подробно рассмотрим ситуацию с Высшей нормальной школой.

В 1869 году директор Императорского архива Альфред Мори в письме к министру образования Виктору Дюрюи жаловался, что выпускники Школы хартий не владеют практическим умением письменно выражать свои мысли (см.: Horvath 1971, 362).

Что касается выпускников Высшей нормальной школы (далее — ВНШ), то они, как правило, умели выражать свои мысли с блеском: Высшая нормальная школа всегда была известна тем, что в ней культивировалась ораторская сторона педагогической профессии. Но в ВНШ были другие проблемы. Вся трехгодичная учеба в ней была нацелена на формирование преподавателя — преподавателя как средних, так и высших учебных заведениий: и к лицейскому, и к факультетскому преподавателю предъявлялись одни и те же требования. Главными и непременными достоинствами такого преподавателя мыслились два качества: умение держать в памяти обширный, но стандартизированный и неизменный массив информации, а также умение всегда подать эту информацию аудитории в рамках строго стандартизированной удобовоспринимаемой схемы, причем, риторически развертывая эту стандартную схему, требовалось проявить непринужденность и личное дарование. Эти умения нормальен (т. е. студент ВНШ) должен был продемонстрировать в ходе двух квалификационных экзаменов — на звание лиценциата (на отделении словесности этот экзамен проводился после первого года обучения) и на звание агреже (после третьего года обучения; иначе говоря, это был выпускной экзамен). Экзамен на звание агреже назывался «агрегация» (agrégation); он имел форму конкурса.

<…>

Следует подчеркнуть, что институт «агрегации» имеет прямое касательство к теме нашей книги. Приведем слова Фердинанда Лота, писавшего в 1892 году: «Подавляющее большинство членов Университета видит в агрегации основу нашего образования: на людей, носящих звание «агреже», смотрят с почтением. Попробуйте только сказать, что агрегация — установление вредоносное, более всякого другого способствовавшее нашему научному упадку, что она, подобно незаживающей язве, пожирает интеллект наших преподавателей и студентов! На вас посмотрят с величайшим недоверием или с глубокой жалостью. А между тем это несомненная истина, которую нетрудно доказать. <…>» (Lot 1892, 30—31). О коллизии между интересами агрегации и интересами науки говорил и Эрнест Лависс, обращаясь в 1883 году к студентам парижского факультета словесности: «От тех из вас, кто решит специализироваться по истории античности, агрегация не потребует наличия даже малейших представлений об эпиграфике и археологии; от тех, кто выберет историю средних веков, не потребуется ни малейшего понятия о палеографии, дипломатике или медиевистической филологии. Объяснение авторского текста [explication d’auteurs] не равнозначно критике источников. Вам не придется демонстрировать общие познания в библиографии. А между тем, все это, о чем вас не станут спрашивать на агрегации, будет вам необходимо [в научной работе]» (Lavisse 1883, 1148).

<…>

Обучение на Отделении словесности ВНШ вплоть до последних десятилетий XIX века[2] никак не предусматривало самостоятельной исследовательской работы. Студенты, обладавшие ярко выраженными исследовательскими наклонностями, входили в конфликт с образовательными стандартами Отделения словесности ВНШ. Чрезвычайно показательны, например, характеристики, которых удостаивался от преподавателей Фюстель де Куланж в бытность свою студентом ВНШ. Фюстель поступил на Отделение словесности ВНШ в 1850 году. А в 1851 г. преподаватель истории Адольф Шерюэль (сам крупный историк, постоянно работавший с неизданными источниками), давал о Фюстеле следующий отзыв:

«Его письменные работы свидетельствуют об обширных знаниях, внимательном чтении источников, замечательном понимании истории. Но порою в его сочинениях обнаруживает себя склонность к системосозиданию [esprit de système] или к нагромождению мыслей [confusion] <…>».

На следующий год мнение Шерюэля о Фюстеле стало более жестким:

«Г-н Фюстель недостаточно владеет содержанием курса и, кажется, мало проникся необходимостью знать оное. Он охотно отдал бы все свое время изысканиям в сфере учености и с пренебрежением относится к главному, к необходимому, иными словами, к тому, что он должен знать для экзамена и что он в один прекрасный день сам должен будет преподать своим ученикам».

Наконец в 1853 году профессор французской литературы Поль Жакине дает Фюстелю следующую характеристику:

«Ум довольно живой, но легковесный и перескакивающий с одного на другое. Все старания учителей придать ему недостающие качества — способность суждения, четкость, методичность — достигли лишь ограниченного успеха. Он углубляется в тонкости и в отступления от темы, либо же, когда он с усилием пытается удержать себя [в требуемых рамках], он проявляет сухость, граничащую со скудомыслием, и впадает почти в полное ничтожество. Его образование далеко от завершенности» (цит. по: Guiraud 1896, 7—8).

Оценки Шерюэля — это оценки историка-исследователя (хотя и работающего в ВНШ). Оценки же профессора Жакине по всему своему категориальному содержанию — это оценки ритора. Шерюэль и Жакине совершенно по-разному описывают негативные качества фюстелевского интеллекта: «склонность к системосозиданию» и «склонность перескакивать с одного на другое» — кажется, что это сказано о разных людях. Но ясно, что за всеми этими порой противоречащими друг другу характеристиками скрывается одно и то же свойство Фюстеля: его одержимость духом исследования. Это способность самозабвенно углубляться в разработку своей концепции или в изучение отдельного факта. И оборотная сторона этого же свойства — полная неспособность увлечься риторически гладким изложением известного материала, не предполагающим никакой новой проблематизации.

<…>

Минимизация исследовательской работы в учебной практике Отделения словесности ВНШ была устойчивым принципом, не связанным с политической конъюнктурой. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить случай Фюстеля со свидетельствами Эрнеста Лависса, касающимися 1860-х годов — периода так называемой «либеральной Империи». <…>:

«В Нормальной школе наши учителя были вынуждены пробегать галопом огромные исторические периоды. Один из лучших наших учителей за год пробегал с нами всеобщую историю от возникновения человечества до Римской империи, и в этой горячечной спешке у него едва хватало времени, чтобы бросить нам ссылку на несколько документов; прочие же об этом не помышляли вообще. <…> Помнишь ли ты огромное количество поверхностных понятий, которые нам пришлось поглотить? Фолианты, хранившие в себе исторические документы, были нам знакомы только по переплетам. И ни разу нам не довелось написать хотя бы одно точное исследование» (Lavisse 1896, p. XI—XII).

Лависс вспоминал о второй половине 1860-х годов.

Единственное исключение из этих правил составлял Коллеж де Франс, где преподавание не было подчинено ни утилитарным задачам, ни требованиям «общей образованности». Тему и содержание лекционных курсов, равно как и номенклатуру преподаваемых дисциплин, определяли здесь сами профессора исходя из своих собственных научных интересов. Но здесь не было ни вступительных, ни выпускных экзаменов, ни фиксированного состава аудитории. Доступ на лекции был свободным — таким же, как на факультетах наук и словесности. В итоге все решалось личными наклонностями профессоров. Новаторские и весьма специальные научные курсы, обращенные всего лишь к одному-двум слушателям, соседствовали здесь с упражнениями в красноречии, рассчитанными на широкую публику.

Таким образом, главные недостатки наполеоновской модели университета, ярко высвечивавшиеся при ее сопоставлении с немецкой моделью, могли быть сведены к следующим пунктам:

- отсутствие множественности университетов;

- отсутствие автономии университетов;

- отсутствие полносоставности университетов;

- отсутствие нацеленности на исследовательскую работу;

- отсутствие прочной связи между профессорами и студентами.

<…> Ниже мы увидим, как постепенно шла рефлексия над этими недостатками и какие попытки преодолеть их были предприняты.

Реставрация: попытка Руайе-Коллара и Гизо

Первая попытка ликвидировать наполеоновский Университет была предпринята уже в 1815 году, сразу после первого смещения Наполеона. 17 февраля 1815 года Людовик XVIII подписал ордонанс, согласно которому вместо единого Университета создавалось семнадцать областных университетов (по университету на каждый департамент), наделенных достаточно широкой независимостью от центральной власти. Ордонанс предусматривал очень простую схему создания этих университетов: название «университет» присваивалось каждому из семнадцати учебных округов (académies), существовавших к тому времени во Франции (эти учебные округа были созданы наполеоновским декретом от 17 марта 1808 г.). Каждому университету присваивалось имя главного города учебного округа (а главный город учебного округа совпадал с главным городом департамента). Каждый университет включал в себя все находящиеся на территории данного учебного округа факультеты, королевские коллежи и коммунальные коллежи. Совет каждого университета, согласно ордонансу, состоял из ректора — председателя совета, из деканов факультетов, из провизора королевского коллежа, находящегося в главном городе округа, а также как минимум из трех нотаблей, отобранных королевским советом общественного образования. Кроме того, в число членов университетского совета включались епископ и префект данного города; они наделялись правом совещательного голоса, и их голос имел приоритет над голосом ректора.

Этой реформе была суждена совсем недолгая жизнь — чуть больше месяца; 20 марта Наполеон вернулся с острова Эльбы в Париж, после чего прежний единый Университет был восстановлен. Когда Сто дней окончились, к этой реформе уже не стали возвращаться. Тем не менее эта несостоявшаяся реформа заслуживает внимания в качестве стартовой точки, с которой начались попытки преодоления наполеоновской модели Университета во Франции.

<…>

Авторами ордонанса от 17 февраля были Руайе-Коллар и Гизо — вожди только-только формирующейся в эти годы партии доктринеров. В своих воспоминаниях Гизо дал интересный анализ этой несостоявшейся реформы. «Это была, как сказали бы сегодня, децентрализация Университета», — пишет Гизо и чуть дальше продолжает:

«Эта реформа была вдохновлена двумя идеями: во-первых, желанием создать вне Парижа, в департаментах, крупные очаги учебы и умственной деятельности; во-вторых, стремлением уничтожить абсолютную власть, которая в императорском Университете единолично распоряжалась как начальством учебных заведений, так и судьбою преподавателей. В этом втором отношении целью реформы было поместить учебные заведения под надзор властей, которые находились бы ближе к подведомственным заведениям, да и сами легче поддавались бы контролю, — и одновременно обеспечить преподавателям больше устойчивости, независимости и достоинства в их положении» (Guizot 1861, 51).

Следует отметить, что Гизо к 1815 году уже был хорошо знаком с немецкой культурой; более того, он был пылким поклонником немецкого культурного устройства. Он хорошо понимал роль учености и образования в механизме немецкой культуры. Тем не менее мы не находим ссылок на немецкую культурную модель в том фрагменте его «Мемуаров», который посвящен ордонансу от 17 февраля 1815 года. Да и в самом ордонансе нет никаких свидетельств прямой ориентации на немецкую модель. <…> Если какая-то очень хорошо скрытая ориентация на немецкую модель и имела здесь место, то можно сказать одно: уроки немецкой университетской модели были учтены далеко не в полном объеме. Реформа 1815 года устанавливала принципы множественности и автономии университетов, но о полносоставности университетов, об ориентации на исследовательскую работу и о связи между профессорами и студентами в ордонансе от 17 февраля не говорилось ни слова. Можно лишь гадать, к каким результатам в протяженной перспективе могла бы привести реформа 1815 года, будь она осуществлена. <…> Сам Гизо в «Мемуарах» сформулировал следующую итоговую оценку этого проекта:

Следует отметить, что Гизо к 1815 году уже был хорошо знаком с немецкой культурой; более того, он был пылким поклонником немецкого культурного устройства. Он хорошо понимал роль учености и образования в механизме немецкой культуры. Тем не менее мы не находим ссылок на немецкую культурную модель в том фрагменте его «Мемуаров», который посвящен ордонансу от 17 февраля 1815 года. Да и в самом ордонансе нет никаких свидетельств прямой ориентации на немецкую модель. <…> Если какая-то очень хорошо скрытая ориентация на немецкую модель и имела здесь место, то можно сказать одно: уроки немецкой университетской модели были учтены далеко не в полном объеме. Реформа 1815 года устанавливала принципы множественности и автономии университетов, но о полносоставности университетов, об ориентации на исследовательскую работу и о связи между профессорами и студентами в ордонансе от 17 февраля не говорилось ни слова. Можно лишь гадать, к каким результатам в протяженной перспективе могла бы привести реформа 1815 года, будь она осуществлена. <…> Сам Гизо в «Мемуарах» сформулировал следующую итоговую оценку этого проекта:

«Все это были верные идеи, но ордонанс от 17 февраля 1815 года явил собою скорее робкую попытку, чем широкое и мощное применение этих идей» (op. cit., 52).

Далее Гизо указывает на главный структурный недостаток системы, вводившейся ордонансом:

«Число местных университетов в нем было слишком велико. Во Франции нет семнадцати естественных очагов высшего полносоставного образования. Достаточно было бы четырех-пяти; только такое количество университетов могло бы вырасти в крупные и плодоносящие учебные заведения» (ibid.).

Но почему спроектированная Гизо и Руайе-Колларом реформа была столь несовершенна? Гизо дает свой ответ:

«Она пришла слишком рано. Это был результат раздумий всего лишь нескольких людей, результат систематический и в то же время неполный. Эти люди в течение долгого времени размышляли над изъянами университетского режима. Но это не был результат подлинно общественного импульса и подлинно общественного мнения» (ibid.).

Иначе говоря, реформа 1815 года, в силу своей «келейности», была недостаточно всесторонне продумана; кроме того, «келейный» характер реформы не давал ее разработчикам возможности отстаивать свои взгляды, опираясь на общественное мнение. И, наконец, Гизо указывает еще одну причину:

«Помимо этого в ордонансе проявилось еще одно влияние — влияние Церкви, которая как раз в то время бесшумно начинала свою борьбу против Университета. Движение ко всеобщей свободе Церковь ловко использовала как способ наращивания своей собственной мощи» (ibid.).

Гизо здесь указал на очень важный фактор, во многом предопределявший неудачу попыток реформирования системы образования вплоть до 80-х годов XIX века. Но о факторе церкви мы поговорим чуть позднее.

Июльская монархия: доклад Кузена

Падение режима Карла Х, оттеснение ультрароялистов от властных рычагов и установление режима Луи-Филиппа означали в принципе открытие нового «окна возможностей» для реформ в сфере образования. Благоприятная политическая конъюнктура дополнялась тем обстоятельством, что к управлению страной были призваны наряду с банкирами и университетские профессора: в частности, все три звезды парижского факультета словесности 1820-х годов — Гизо, Вильмен и Кузен — будут занимать в разные годы Июльской монархии пост министра образования. Партия доктринеров, к которой принадлежали и Гизо, и Кузен, стала одной из опор режима и получила доступ к выработке политических решений. Неудивительно поэтому, что годы Июльской монархии стали временем публичного оглашения важных идей, касающихся университетской реформы. Удивления — или во всяком случае объяснения — заслуживает другое, а именно то, что все эти идеи не привели ни к каким практическим результатам.

6 августа 1830 года — как раз в тот день, когда Гизо и де Брольи завершили по поручению еще не ставшего королем «генерального местоблюстителя королевства» Луи-Филиппа переработку конституционной Хартии 1814 года, — профессор парижского факультета словесности Виктор Кузен был назначен членом Королевского совета по общественному образованию. Весной следующего, 1831 года Министерство образования направило Кузена в командировку в Германию для подробного ознакомления с работой немецкой образовательной системы и для выработки рекомендаций по реформированию системы французской.

<…>

Результатом командировки стал «Доклад о состоянии общественного образования в некоторых странах Германии», написанный Кузеном в 1831 году и адресованный министру общественного образования и культов графу Монталиве; доклад был издан отдельной книгой в 1833 году. Доклад лег в основу Закона об общественном образовании 1833 года — так называемого «закона Гизо». Гизо и Кузен тесно сотрудничали между собой при разработке текста закона; Кузен дважды представлял этот закон в палате депутатов. Таким образом, рекомендации Кузена нашли самое осязаемое практическое воплощение в законе Гизо — но это не касалось интересующего нас вопроса о реформе университетов. Закон Гизо, как и вся деятельность Гизо в сфере просвещения при Июльском режиме, был сосредоточен на проблемах начального образования — действительно имевших критическое значение для прогресса французского общества в то время. Бóльшая часть доклада Кузена и была как раз посвящена начальному и среднему образованию. Что же касается рекомендаций Кузена по вопросам высшего образования, то они не стали тогда руководством к действию.

Между тем в генеалогической перспективе эти рекомендации Кузена были чрезвычайно важны. В своем докладе 1831 года Кузен впервые публично сформулировал запрос на систему высшего образования, подчиненную целям развития науки. И этот первый, исходный запрос был сформулирован на основе сопоставления французской образовательной системы с системой немецкой. <…>

На основе изучения немецкого опыта Кузен подверг решительной критике сложившуюся во Франции факультетскую систему <…>:

«У нас на факультетах словесности и наук двери открыты для всех: всяк, кто хочет, может заходить, ничего не заплатив. На первый взгляд это кажется заслуживающим восхищения, это кажется достойным великой нации; но знаете ли вы, что из этого происходит? Во-первых, подобная аудитория представляет собою не что иное, как театральный партер: люди входят и выходят посреди лекции; люди приходят один раз и больше не возвращаются, если профессор недостаточно усладил им слух; лекцию слушают вполуха, и, как правило, в зале находятся любители, а не настоящие студенты. Да к тому же и профессор, не теряющий ни обола в результате своей плохой работы, относится к своим лекциям с небрежением. <…>».

Возникает ощущение, что эти и непосредственно следующие за ними строки доклада Кузена имеют глубокий автобиографический подтекст:

«Большие толпы обладают неким невыразимым, почти магнетическим воздействием на человека, которое подчиняет себе даже самые твердые души; и человек, который был бы серьезным и назидательным профессором для сотни внимательных студентов, становится легким и поверхностным, когда имеет перед собой легкую и поверхностную аудиторию. И что же остается в умах всей этой толпы от лекции, прослушанной бесплатно? смутное впечатление, которое, возможно, и приносит свою пользу — подобно более или менее живому впечатлению от добротной и интересной драмы, увиденной в театре. Но чего все это стоит в сравнении с сосредоточенным вниманием пятидесяти или ста слушателей, которые, заплатив за весь курс лекций заранее, настойчиво ходят на каждую лекцию, собирают все конспекты лекций в одну тетрадь, обсуждают каждую лекцию, стремятся до конца ее продумать и понять, ибо в противном случае они потеряли бы свое время и свои деньги? Надо, чтобы студенты кое-что платили, а с другой стороны, надо также, чтобы государство обеспечило видным ученым, какими и должны быть университетские профессора, приличествующее их заслугам постоянное жалованье. Именно на таком сочетании остановили свой выбор все университеты Европы вот уже несколько веков тому назад, и именно такое сочетание приносит самые успешные результаты в Германии. Мне представляется необходимым срочно ввести у нас это сочетание: нужно всего лишь перенести его из наших коллежей, где оно и так уже царит, в сферу высшего образования» (Cousin 1833, 139—140).

Кузен ясно видит связь между высоким научным уровнем немецких университетов и мотивациями немецких профессоров и немецких студентов. Дело не только в механизме оплаты, создающем и у профессоров, и у студентов заинтересованность в научном содержании лекций (сравнительно с французской системой). Дело еще и в непрерывной конкуренции между профессорами, которая, как отмечает Кузен, обусловлена сосуществованием трех типов профессоров в немецком университете:

«Этот счастливо найденный механизм основан на различении трех степеней профессорства: ординарных профессоров, экстраординарных профессоров и приват-доцентов — иначе говоря: титулярных профессоров, адъюнктов и агреже. Хотите ли вы, наоборот, представить себе идеал абсурдной организации высшего образования? Вообразите что титулярные профессора назначаются посредством конкурса, за несколько недель, причем в конкурсе участвуют молодые люди, зачастую не написавшие и двух строчек, не преподававшие и одного учебного года; и вот, пройдя несколько конкурсных испытаний, эти люди обретают — иногда в возрасте двадцати пяти лет — неотчуждаемое звание, которое они могут сохранять до семидесяти лет, ничего не делая; получая с первого же дня своего назначения и до конца своей жизни одно и то же жалованье, независимо от того, много у них учеников или мало, отличаются они своими достижениями или не отличаются, прозябают они в безвестности или становятся знаменитостями. Между тем подобную организацию высшего образования мы находим в одной цивилизованной стране, расположенной совсем рядом с Германией <…>» (op. cit., 142).

Не менее жесткой критике Кузен подвергает и разрозненность факультетов во Франции:

«Но самое невозможное — это видеть, как различные факультеты, из которых состоит немецкий университет, оказываются в некоей другой стране отделены друг от друга, рассеяны и как бы затеряны в одиночестве: здесь — факультеты наук, где читаются лекции по физике, химии, естественной истории, но рядом нет факультета медицины, который мог бы этими лекциями воспользоваться; там — факультеты права и факультеты теологии без факультетов словесности, то есть без истории, без литературы, без философии. <…>» (op. cit., 143).

И Кузен делает заключительный вывод:

«Поспешим же, г-н Министр, заменить эти несчастные провинциальные факультеты, повсюду находящиеся в состоянии немощи и умирания, — крупными научными центрами, редкими, но удачно размещенными, которые излучали бы сильный свет науки на большие расстояния. Это были бы несколько полносоставных университетов, подобных немецким, — то есть наши пять факультетов, всякий раз объединенные в единое целое, связанные друг с другом взаимной поддержкой, взаимным светом, взаимным движением» (ibid.).

<…> Кузен видит практически все недостатки французской системы сравнительно с системой немецкой, но особенное внимание он уделяет трем недостаткам: 1) отсутствию множественности университетов; 2) отсутствию полносоставности университетов и 3) отсутствию связи между профессорами и студентами. Кузен дает вполне адекватные рецепты для преодоления всех этих недостатков — рецепты, почерпнутые им из немецкого опыта. При этом, в частности, Кузен впервые формулирует принцип немногочисленности университетских центров как ключевой принцип для проведения подлинной, а не формальной децентрализации университетов. Но важнее всего тот регулятивный принцип, исходя из которого строит Кузен всю свою критику французской образовательной системы: таким принципом являются интересы науки.

«В первую очередь профессор должен служить науке, а не студентам; таково правило всякого настоящего университетского профессора, и в этом правиле выражается сущностная разница между университетом и коллежем. Следовательно, государство должно обеспечить университетским профессорам приличествующее им жалованье, не зависящее от числа студентов, ибо нередко лекционный курс, который посещают всего лишь семь-восемь учеников, — например, курс высшего математического анализа или высшей филологии — может быть бесконечно полезен для науки» (op. cit., 138—139).

По мнению Алена Рено (Renaut 1995b, 86) оригинальность доклада Кузена состоит в том, что Кузен устанавливает связь между двумя фактами: с одной стороны, как выражается Рено, «институциональным несуществованием университетов» в посленаполеоновской Франции — и, с другой стороны, склонностью французского высшего образования к производству практических специалистов, а не ученых («прокуроров или адвокатов вместо юрисконсультов»). С избранной нами точки зрения, значение доклада Кузена состоит прежде всего в том, что это — первый во Франции XIX века программный документ, в котором развитие высшего образования подчинено интересам развития научных исследований. Следующий манифест аналогичной направленности будет опубликован Ренаном в 1864 году — через тридцать с лишним лет после доклада Кузена.

Июльская монархия: две повестки дня

Как уже говорилось выше, призывы Кузена не возымели никаких практических последствий. Начиная с 1830 года, на протяжении всего существования Июльской монархии, в министерстве образования боролись две линии: линия на создание полносоставных университетов и линия на расширение сети разрозненных факультетов. Среди сторонников первой линии были, в частности, Гизо (министр образования в 1832—1836 и 1836—1837 гг.) и все тот же Кузен (министр образования в 1840 г.); среди сторонников второй линии — Сальванди (министр образования в 1837—1839 гг. и в 1845—1848 гг.) и Вильмен (министр образования в 1840—1841 гг.). В конечном счете побеждала неизменно вторая линия. Фактически это была линия на усиление административной и культурной централизации, на усугубление культурного разрыва между Парижем и провинцией. Но в своей публичной аргументации сторонники этой линии постоянно апеллировали, наоборот, к культурным интересам провинции: согласно этой аргументации, чем более ровным слоем будут распылены факультеты по всей территории страны, тем большее количество городов будет затронуто облагораживающим воздействием просвещения. Однако на самом деле решающим был не этот риторический аргумент и даже не всегдашняя ведомственная заинтересованность в сохранении и расширении своих прерогатив. Решающим было то, что сторонники второй линии рассматривали образовательную политику в свете совершенно иной повестки дня, нежели сторонники первой линии. И в этой повестке дня не только развитие наук, но и высшее образование как таковое стояло далеко не на первом месте.

На первом же месте стоял вопрос о среднем образовании — а точнее, о свободе среднего образования. За формулой «свобода среднего образования» скрывался вопрос о допуске церкви в сферу образования. Церковь была единственной силой, способной на равных конкурировать с государством в деле организации учебных заведений. У церкви был огромный опыт в этой сфере: достаточно вспомнить престиж, которым пользовались иезуитские коллежи при Старом порядке. Университетская модель Наполеона была задумана как средство обеспечить абсолютный контроль государства над всеми уровнями образования сверху донизу. Церковники допускались Наполеоном в сферу образования, но допускались в индивидуальном порядке и под безраздельным контролем государства.

<…>

Вопрос о том, кто будет управлять средними школами — государство или церковь, — был вопросом о том, кто будет определять направление развития страны, Он стал одним из знаковых вопросов в политическом противоборстве традиционалистов и прогрессистов. Это противоборство раздирало Францию вплоть до 1945 года, а вопрос о светском или клерикальном характере среднего образования оставался в «подвешенном» состоянии вплоть до 1880-х годов.

<…>

Для того чтобы в 1830-х годах ставить во главу угла интересы науки, надо было быть человеком науки. Для того чтобы рассматривать историю и филологию в качестве «науки» (science), а не просто в качестве «учености» (érudition), — надо было быть не просто гуманитарием, а гуманитарием, подверженным немецкому культурному влиянию (именно таким был Виктор Кузен; поэтому он и мог упомянуть «высшую филологию» в одном ряду с высшей математикой). Точно так же ориентация на немецкую модель требовалась для того, чтобы увидеть в университетах не средство профессиональной подготовки и не рассадник «общей образованности», а машину, производящую научное знание. Человеку, воспитанному во французской культурной традиции, подобные представления были изначально чужды. Повестка дня, основанная на таких ценностных установках, — назовем ее «повестка № 1» — могла быть актуальна лишь для ничтожного меньшинства.

Повестка же, основанная на борьбе государства с церковью за среднее образование, — назовем ее «повестка № 2» — была важна для всех политически активных социальных групп. Неудивительно поэтому, что на протяжении почти полувека повестка № 2 заслоняла и вытесняла из общественного сознания повестку № 1. Но в повестке № 2 вопрос о реформе факультетской системы (т. е. о создании сильных полносоставных университетов) был производным от главного вопроса — вопроса о государственном контроле над средним образованием, которое в наполеоновской модели было тесно сцеплено с образованием высшим. Поэтому, переходя из повестки № 1 в повестку № 2, вопрос об университетской реформе менял свой политический смысл. Упразднение наполеоновской модели Университета было программной целью традиционалистов. Именно клерикалы начиная с 1830-х годов перехватили у либералов лозунг «свободы образования»; именно они требовали децентрализации. По иронии истории, в «университетском вопросе» долгосрочные интересы развития науки внешне совместились с ближайшими целями монархической и клерикальной реакции. Та самая реформа, которую Кузен предлагал в своем докладе 1831 года, была предвосхищена в 1815 году (пусть и в очень частичных формах) не кем иным, как Людовиком XVIII.

От момента, когда Кузен публично сформулировал повестку № 1, до момента, когда она смогла хотя бы частично потеснить в сознании правящих кругов повестку № 2, должно было пройти более тридцати лет.

Июльская монархия: мечтания Гизо

На протяжении 1830-х годов Гизо занимал пост министра образования трижды: с октября 1832 по ноябрь 1834 года, с ноября 1834 по февраль 1836 года и с сентября 1836 по апрель 1837 года. В течение всех этих лет он не забывал о планах реформирования университетской системы. Главным пунктом, определявшим для него важность и неотменимость этих планов, неизменно была необходимость культурной децентрализации Франции. <…> К 1830-м годам Гизо сделал выводы из принципиального просчета реформы 1815 года: теперь он полностью разделял с Кузеном требование концентрации сил и средств при создании университетов на территории Франции. Чтобы быть мощными и полноценными, университеты должны были быть немногочисленными. Гизо планировал создать всего четыре университета: в Страсбурге, в Ренне, в Тулузе и в Монпелье (см.: Liard 1888—1894, II, 181—183).

Однако Гизо не сделал даже попытки претворить эти планы в жизнь. Можно думать, что помимо давления повестки № 2 его пугало полное отсутствие общественной поддержки — полное равнодушие общества по отношению к высшему образованию, отмеченное им позднее в мемуарах. <…>

Июльская монархия: снова Кузен

И все же Кузен попытался осуществить на деле идеи своего доклада 1831 года. Такая попытка стала возможной с 1 марта 1840 года, когда Кузен был назначен министром образования. Разрабатывая конкретные меры по реформированию университетской системы, Кузен в 1840 году полностью сохранял верность своим идеям 1831 года — прежде всего принципу немногочисленности университетов как гарантии их полноценного существования.

План Кузена-министра состоял в постепенной и тихой — если угодно, «ползучей» — достройке факультетской системы до состояния полносоставных университетов. Речь шла о том, чтобы поэтапно учреждать в крупнейших региональных центрах Франции новые факультеты, которые вступали бы в повседневное взаимодействие с факультетами уже существующими. Кузен предполагал начать эту реформу в одном региональном центре, затем продолжать в другом, затем в третьем — и так далее.

Как покажет история в 1890-е годы, такая «ползучая» стратегия университетской реформы, опирающаяся на поэтапное строительство и укрепление отдельных факультетов, была совершенно бесперспективной. Но история не дала Кузену шанса самому убедиться в тупиковом характере этой стратегии.

Кузен решил начать с Бретани. В Бретани, в Ренне, было два факультета: факультет права и факультет словесности. Кузен решил добавить к ним факультет наук и факультет медицины — и тем самым создать Бретонский университет. Из двух новых факультетов, которые он хотел учредить, палата депутатов согласилась выделить средства лишь на создание факультета наук. Создание факультета медицины было решено отложить. Кузен предполагал вернуться к этому проекту во время следующей сессии палаты. Он собирался проталкивать этот проект всеми силами. Однако к следующей сессии палаты Кузен уже не был министром: 29 октября 1840 года он был заменен на посту министра образования Вильменом, который совсем не был склонен радикально реформировать университетскую систему.

Третья республика: хорошо подготовленное наступление

Эпоха Второй империи не принесла новых попыток реформирования университетской системы. Тем не менее годы 1863—1869 (т. е. годы, приходящиеся на вторую, так называемую «либеральную», фазу существования Второй империи) были временем исключительной важности для истории университетских реформ во Франции. Именно в эти годы, когда министром образования был Виктор Дюрюи, во Франции начинает развиваться общественное осознание необходимости университетской реформы. Инициатором публичного обсуждения вопросов образования выступил Эрнест Ренан, в 1864 году опубликовавший в La Revue des Deux Mondes статью «Высшее образование во Франции». Начиная с 1866 года, это обсуждение интенсифицируется, поскольку в это время Виктор Дюрюи начинает в министерстве образования экспертную проработку вопросов реформы высшего образования. Наконец, все более острому осознанию важности вопросов высшего образования во Франции способствовал внешнеполитический фон, определявшийся военной экспансией Пруссии: разгром пруссаками австрийцев в битве при Садовой в 1866 году стал во Франции поворотным пунктом для осознания прямой связи между модернизацией образования и военно-политической мощью страны.

Эпоха Второй империи не принесла новых попыток реформирования университетской системы. Тем не менее годы 1863—1869 (т. е. годы, приходящиеся на вторую, так называемую «либеральную», фазу существования Второй империи) были временем исключительной важности для истории университетских реформ во Франции. Именно в эти годы, когда министром образования был Виктор Дюрюи, во Франции начинает развиваться общественное осознание необходимости университетской реформы. Инициатором публичного обсуждения вопросов образования выступил Эрнест Ренан, в 1864 году опубликовавший в La Revue des Deux Mondes статью «Высшее образование во Франции». Начиная с 1866 года, это обсуждение интенсифицируется, поскольку в это время Виктор Дюрюи начинает в министерстве образования экспертную проработку вопросов реформы высшего образования. Наконец, все более острому осознанию важности вопросов высшего образования во Франции способствовал внешнеполитический фон, определявшийся военной экспансией Пруссии: разгром пруссаками австрийцев в битве при Садовой в 1866 году стал во Франции поворотным пунктом для осознания прямой связи между модернизацией образования и военно-политической мощью страны.

<…>

Катализатором перехода от дискуссий к практике стал Седанский разгром и крах Второй империи. Впрочем, в первой половине 1870-х годов реформа высшего образования еще не выходит на первое место в политической повестке дня. Господствует по-прежнему повестка № 2 — то есть вопрос о свободе образования. В последние годы Второй империи католики с удвоенной силой вели кампанию за свободу высшего образования — но косвенным следствием этой кампании было привлечение внимания к вопросам высшего образования: если государственные факультеты должны оказаться в состоянии конкуренции с негосударственными учебными заведениями, государственные факультеты должны быть надлежащим образом укреплены — прежде всего в финансовом отношении. Наконец, 12 июля 1875 года был принят Закон о свободе высшего образования: теперь реформаторы могли выдвинуть на передний план вопросы университетской реформы.

В 1876 году тогдашний министр образования (в прошлом — известный археолог) Вильям Ваддингтон объявил о своем намерении разработать закон о региональных университетах. Для разработки проекта этого закона группа ученых стала регулярно собираться в стенах Коллеж де Франс. В эту группу, в частности, входили Эрнест Ренан, его друг, знаменитый химик Марселен Бертело, Ипполит Тэн, основатель Свободной школы политических наук социолог Эмиль Бутми, математик Жозеф Лиувиль, лингвист Мишель Бреаль, историк Габриэль Моно, филолог Гастон Парис и бывший начальник управления высшего образования в министерстве образования Арман Дюмениль — один из ближайших соратников Виктора Дюрюи. Участники этих заседаний были хорошо знакомы друг с другом: на протяжении предшествующего десятилетия они неоднократно обсуждали между собой вопросы образования. Разработав проект закона о региональных университетах, члены группы решили не расходиться, а продолжать свои заседания. Из этих заседаний выросло Общество высшего образования, официально начавшее свою работу в 1878 году.

<…>

Фактически Общество высшего образования представляло собой многочисленное хорошо организованное лобби, имевшее неплохие связи в политических кругах III Республики.

Прежде чем переходить к решающему наступлению на наполеоновскую систему высшего образования, Общество решило более основательно разработать планы наступления — и одновременно более основательно подготовить общественное мнение к разрабатываемым реформам. Главную роль в этой подготовительной работе сыграл печатный орган общества — «Международное обозрение образования», La Revue Internationale de l’enseignement. Журнал выходил ежемесячными 100-страничными выпусками; годовой комплект переплетался в два пухлых 600-страничных тома. Первый выпуск журнала, к которому были приложены «Исследования Общества высшего образования за 1878—1880 годы», вышел в январе 1881 года. Журнал продолжал выходить вплоть до 1940 года — но нас сейчас интересует первый период его существования (1881—1896), связанный с подготовкой университетской реформы. На этом этапе основное содержание журнала составляли работы по разным аспектам истории среднего и высшего образования во Франции и обзоры систем среднего и высшего образования в различных странах — прежде всего в Германии. <…>

Практически все историки, писавшие о впечатлениях молодых французских ученых от их стажировок в немецких университетах в 1870—1880-х годах, отмечали амбивалентность этих впечатлений. К числу аспектов немецкой университетской жизни, неизменно вызывающих одобрение, если не зависть, у французских наблюдателей, относятся изобилие лекционных курсов и кафедр, предоставляемая студентам Lernfreiheit — свобода обучения (т. е. свобода выбора изучаемых дисциплин, посещаемых курсов и семинаров), тесное общение профессоров со студентами, работа студенческих братств и студенческих научных ассоциаций и, конечно, работа немецких семинаров. К числу критикуемых сторон немецкой университетской жизни относятся полное пренебрежение дидактико-педагогической стороной лекционных курсов со стороны профессоров, чисто прагматический подход к получаемому образованию со стороны большинства студентов и, наконец, едва ли не самое главное, — элитизм немецкой университетской системы, не оставляющей фактически никаких шансов на университетскую карьеру людям, лишенным личного состояния. Наиболее уязвимым звеном в немецкой университетской иерархии было звено, которое в то же время несло на себе основную инновационную миссию во всей системе, — звено приват-доцентов:

«Из всего, что я услышал [в Германии], без труда можно понять, что приват-доцент, лишенный личного состояния, весьма рискует умереть голодной смертью. Мне приводили в пример одного из самых значительных людей Германии, который все долгие годы своего приват-доцентства буквально помирал с голоду. <…> Такое положение [приват-доцентов] приводит к тому, что в немецких университетах существует настоящий пролетариат», — пишет Дюркгейм (Durkheim 1887, 319).

Другим элитистским принципом немецкой системы, на который обращают внимание французские наблюдатели, является непреодолимый социальный разрыв между гимназическими преподавателями и университетскими профессорами. На этом фоне эгалитарные и меритократические аспекты наполеоновской образовательной системы (усиленные к тому же меритократическими нововведениями режима III республики) представляются французским наблюдателям более справедливыми и благотворными:

«наша система имеет то преимущество, что она поддерживает в образовании двунаправленное движение: от головы к конечностям и от конечностей к голове. Профессор лицея связан с Университетом не только воспоминаниями о прошлом (которые с каждым днем все больше стираются), но и законной надеждой [занять должность университетского профессора в будущем]», — констатирует Дюркгейм (op. cit., 320).

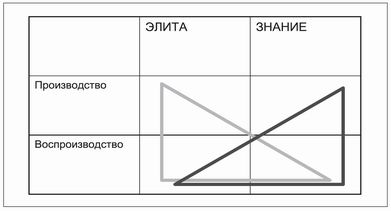

Разница между французской и немецкой системами высшего образования, как ее воспринимают французские наблюдатели, может быть в упрощенном виде сведена к некоторой графической схеме. Здесь мы прибегаем к «двойному преломлению»: мы берем объект (в данном случае — два объекта), наблюдаемый некоторым сознанием, и накладываем на этот воспринимаемый чужим сознанием феномен категории нашего метаязыка. В данном случае наш метаязык сводится к двум парам категорий: знание vs. элита и производство vs. воспроизводство. Мы исходим из представления, согласно которому функция университета состоит в двойном воспроизводстве: воспроизводстве знания и воспроизводстве элит. Обе эти функции воспроизводства консервативны. Но, наряду с этими консервативными функциями, университет теоретически обладает и симметричной парой инновативных функций, которые состоят в производстве нового знания и производстве новых элит. Иначе говоря, в случае этих инновативных функций речь идет об исследовательской работе и о восходящей социальной мобильности. Если мы построим веерную матрицу из двух этих пар признаков, отметим на этой матрице «сильные точки» французской и немецкой университетской моделей в их сравнении, как это сравнение воспринималось французскими наблюдателями XIX века, а затем соединим между собой «сильные точки» каждой национальной модели, то получим две зеркально симметричные фигуры:

«Левый» треугольник в этой таблице соответствует французской университетской модели, «правый» треугольник соответствует немецкой университетской модели. «Слабым местом» французской модели являлось производство нового знания, «слабым местом» немецкой модели являлось производство новых элит. Еще раз подчеркнем: речь идет не о какой-то «объективной» природе этих моделей, а об их соотносительных признаках, проявлявшихся при взаимном сравнении, как эти признаки представали сознанию исторически конкретных наблюдателей в определенную эпоху. Произведенная нами схематизация может быть сочтена эвристически полезной в том отношении, что она дает представление о некоторых теоретически возможных типах построения университетской системы.

«Левый» треугольник в этой таблице соответствует французской университетской модели, «правый» треугольник соответствует немецкой университетской модели. «Слабым местом» французской модели являлось производство нового знания, «слабым местом» немецкой модели являлось производство новых элит. Еще раз подчеркнем: речь идет не о какой-то «объективной» природе этих моделей, а об их соотносительных признаках, проявлявшихся при взаимном сравнении, как эти признаки представали сознанию исторически конкретных наблюдателей в определенную эпоху. Произведенная нами схематизация может быть сочтена эвристически полезной в том отношении, что она дает представление о некоторых теоретически возможных типах построения университетской системы.

Но вернемся к реформаторским планам Общества высшего образования. При активном соучастии членов Общества был осуществлен целый ряд отдельных мер по реформированию французской университетской системы. Так, в 1877 году министерство образования учредило 300 стипендий для соискателей степени лиценциата, а в 1880 году — еще 200 стипендий для соискателей звания агреже. Это нововведение может показаться ограниченным по своему значению; на самом деле оно было поистине революционным. Оно означало рождение студенческой аудитории для профессоров на факультетах словесности и наук. Как формулирует Антуан Про,

«до 1877 года студентов на факультетах словесности и наук не существовало. Об этом свидетельствует и толковый словарь Литре, приводящий такие примеры употребления слова “студент”: “студент-медик”, “студент-юрист”. Студент [факультетов словесности и наук] рождается в 1877 году» (Prost 1968, 230).

Тем же постановлением в 1877 году на факультетах словесности и наук создавалась штатная должность maître de conférence — буквально: «семинарского руководителя». Появление этой должности означало приближение, с одной стороны, к практике немецких семинаров, а с другой стороны, к функции немецких приват-доцентов: речь шла о появлении более молодых преподавателей, занимающих младшую ступень в преподавательской иерархии. Эти преподаватели должны были поддерживать более прямой контакт со студентами и привносить новаторство в преподавание своей дисциплины.

Однако вопрос о превращении страны факультетов в страну университетов по-прежнему оставался нерешенным. За его решение взялся в 1884 году Луи Лиар — 38-летний философ-позитивист. Лиар (1846—1917), как и Гизо, принадлежал к протестантскому вероисповеданию; за плечами у него была Высшая нормальная школа, несколько трудов по философии и блестяще начатая профессорская карьера. <…>

Для обоснования университетской реформы во Франции Лиар разработал программу, которую он сам называл «теорией университетов». <…>. Суть этой теории состоит в том, что внешняя форма организации высших учебных заведений небезразлична для умственного склада воспитанников этих заведений. Университетский и факультетский принцип организации образования суть два противоположных типа высшего образования, порождающих два противоположных склада ума у выпускников. Факультеты порождают узких и односторонних специалистов; университеты — людей, которые умеют включать свои специальные знания в общую систему знаний. А это, в частности, значит, согласно Лиару, что только университеты формируют людей, обладающих научным складом ума.

Практическая реализация университетской реформы началась в 1884 году. Еще в ноябре 1883 года по факультетам была разослана циркулярная анкета, содержавшая целый ряд вопросов, адресованных факультетам. В числе этих вопросов был и вопрос о том, желают ли факультеты объединиться в университеты. Ответы на эту анкету выявили как стремление факультетов к более широкой административной самостоятельности, так и достаточно положительное их отношение к образованию университетов.

В 1885 году были приняты важнейшие решения, подготовленные Лиаром. Декретами от 25 июля 1885 года факультеты получили юридическое лицо — т. е. были наделены правом имущественного владения и получения даров. Одновременно факультетам было разрешено получать субсидии от местных властей и от частных лиц. 28 декабря 1885 года был издан декрет об организации факультетов, подробно определявший структуру факультетских органов управления. В итоге всех этих решений факультеты получили весьма значительную автономию. Все эти меры дали толчок бурному развитию факультетов, тогда как создание университетов топталось на месте. В 1890 году министр образования Леон Буржуа сделал попытку провести закон об университетах через парламент, но натолкнулся на жесткую оппозицию в Сенате. Как формулирует А. Про,

«из заботы о равенстве, из верности административному принципу единообразия учреждений Сенат захотел превратить в университет всякую группу факультетов, даже если эта группа состояла всего лишь из двух факультетов. Это была карикатура на идею университетов, но в Сенате были мощно представлены местные интересы, и региональные центры, оскорбленные предлагаемой реформой, были бы гораздо более многочисленны, чем центры, которые выиграли бы от создания небольшой группы университетов» (Prost 1968, 239).

Не желая потерпеть столь убийственное поражение, реформаторы отозвали из Сената свой законопроект и перенесли свои усилия в сферу общественного мнения. Они стали публиковать статьи и книги, разъясняющие суть предлагаемой реформы — но изменить что-либо они уже не смогли. В 1893 году в законе о финансах было введено понятие «корпуса факультетов»: имелась в виду вся совокупность факультетов, принадлежащих к одному учебному округу. Позднее в том же 1893 году каждый корпус факультетов был наделен правом распоряжаться финансовыми средствами. Наконец, принятый 10 июля 1896 года закон об университетах присвоил наименование «университет» всем корпусам факультетов, даже если тот или иной корпус насчитывал всего лишь два факультета. Тем самым во Франции появилось пятнадцать университетов — по одному на каждый учебный округ. Хотя этот закон прославлялся в прессе как торжество университетской идеи, на самом деле он являл собою жесточайшее ее поражение. Тридцатилетние усилия реформаторов привели не более и не менее как к возрождению реформы 1815 года, вся несостоятельность которой была осознана еще при Июльской монархии. Мечта Кузена, Гизо и многих других реформаторов о немногочисленных, но мощных университетских центрах, распределенных по территории Франции, так и не осуществилась. Одной из причин поражения была принятая Лиаром стратегия ползучего наступления, повторявшая стратегию, принятую Кузеном в 1840 году. Попытка создать университеты путем придания все большей силы факультетам — провалилась. Укрепившиеся факультеты подмяли под себя университетскую идею.

ЛИТЕРАТУРА

Antoine, Passeron 1966 — Antoine G., Passeron J.-C. La réforme de l’Université /Avant-propos de R. Aron. P.: Calmann-Lévy.

Aron 1966 — Aron R. Avant-propos // Antoine, Passeron 1966. P. 1—8.

Cousin 1833 — Cousin V. Rapport sur l’état de l’instruction publique dans quelques pays de l’Allemagne. P.: Levrault.

Durkheim 1887 — Durkheim E. La philosophie dans les universités allemandes // Revue Internationale de l’enseignement. Vol. 13. P. 313—338, 423—440.

Guiraud 1896 — Guiraud P. Fustel de Coulanges. P.: Hachette.

Guizot 1861 — Guizot F. Mémoires pour servir à l’histoire de mon temps / In 8 vol. 3me éd. T. 1. P.: Lévy frères.

Horvath 1971 — Horvath S. A. Victor Duruy and French Education, 1863—1869. The Catholic University of America, Ph. D. Washington. [микрофильм машинописи: University Microfilms. Ann Arbor].

Lavisse 1883 — Lavisse E. Discours [Ouverture des conférences de la Faculté des Lettres de Paris, 8 novembre 1883] // Revue Internationale de l’enseignement. Vol. 6. P. 1139—1154.

Lavisse 1896 — Lavisse E. Lettre à M. Monod // Études d’histoire du Moyen âge dédiées à Gabriel Monod. P.: Cerf, le 14 novembre 1896. P. XI—XIV.

Liard 1888—1894 — Liard L. L’enseignement supérieur en France: 1789—1889. T. 1—2. P.: Colin et Cie.

Lot 1892 — Lot F. L’enseignement supérieur en France: Ce qu’il est — ce qu’il devrait être. P.: Welter.

Malavié 1976 — Malavié J. Les grandes heures de la Sorbonne sous la Restauration: le cours d’éloquence française de Villemain // L’Information historique. № 2. Р. 59—73.

Prost 1968 — Prost A. Histoire de l’enseignement en France, 1800—1967. P.: Colin.

Renan 1868 — Renan E. Questions contemporaines. P.: Lévy.

Renaut 1995a — Renaut A. Les révolutions de l’Université: Essai sur la modernisation de la culture. P.: Calmann-Lévy.

Renaut 1995b — Renaut A. Une philosophie française de l’université allemande: le cas Louis Liard // Romantisme. Vol. 25. № 88. P. 85—100.

[1] С любезного разрешения автора ОЗ публикуют в сокращенном виде одну из глав его книги «Имплантация. Очерки генеалогии историко-филологического знания во Франции, 1840—1940», которая в настоящее время готовится к печати. В данном случае журнал следует своему принципу: при изучении сложных актуальных проблем обращаться к ценным историческим параллелям.

[2] Начиная с 1870-х годов новые преподаватели, появившиеся на Отделении словесности ВНШ — такие как Фюстель де Куланж, затем Видаль де Лаблаш и Моно, — стали по крайней мере пробуждать и поощрять в студентах вкус к научным исследованиям, а не к сдаче экзаменов.