Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

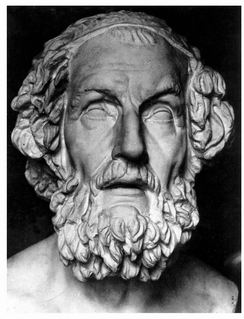

О ситуативности репутаций: возвращение одиссея

Экспозиция: две оптики гомеровского эпоса

Одно из множества различий, существующих между двумя великими греческими поэмами, которые мы по греческой же традиции именуем гомеровскими, заключается в том, насколько отчетливо мы видим очертания фигур, предстающих перед нами на авансцене повествования. В «Илиаде» почти все и почти всегда предельно ясно: одной из базовых характеристик той kleos afthiton немеркнущей/бессмертной славы, которую стяжают герои на полях сражений и которая является главной темой поэмы, как раз и является способность сиять неизменно, сквозь мглу, сквозь любые физические покровы и сквозь тьму времен. Если два персонажа «Илиады» не успели познакомиться за прошедшие до начала поэмы девять лет войны, то каждый из них спешит предъявить своему визави (а заодно и слушателю) как можно более полный — насколько позволяют обстоятельства — curriculum vitae. Если обстоятельства не позволяют, то за героя это делает сказитель: слушателю в любом случае не приходится критически соизмерять истинное лицо и истинные намерения персонажа с теми, которые персонаж декларирует. Для стяжания славы сие есть условие необходимое: герою подобает знать, на какую «сумму» он нарастит свой социальный капитал, убив данного конкретного противника. Или — насколько славной будет его собственная смерть, если переменчивая воинская судьба подарит удачу сопернику. Не менее значима эта информация и для слушателя, который тоже ведет свой подсчет котировок.

Конечно, и в «Илиаде» боги время от времени, желая спасти своих любимцев от неминуемой гибели, укрывают их облаком тьмы. Или посылают героям ложные видения для того, чтобы развернуть ход войны в нужную сторону. Однако единственная книга «Илиады», действие которой с начала и до конца происходит под покровом ночи, книга, сюжет которой сплошь построен на таком же, как в «Одиссее» двоении смыслов и кажимостей, это «Долония», этакая «анти-Илиада» в составе «Илиады», и надо же такому случиться, что главным героем здесь наряду с Диомедом, персонажем откровенно «ночной», маргинальной формации, является Одиссей, который вообще-то, как правило, в «Илиаде» не имеет обыкновения лезть на передний план. Но даже и в «Долонии» Одиссей старается не обманывать попавшего к ним с Диомедом в плен Долона: на просьбу последнего о пощаде он отвечает уклончивой фразой о том, что нет нужды именно сейчас думать о смерти, поскольку гораздо лучше будет, если Долон расскажет о том, что происходит в троянском лагере. Да и убьет в конце концов Долона не Одиссей, а Диомед, который вообще не вступал с ним в какие бы то ни было переговоры.

Иное дело «Одиссея», сплошь построенная на чередовании «затемнений» и «прояснений», на том, что всякая вещь, всякий персонаж так и норовит показаться не тем, чем является на самом деле, прежде чем явить свою истинную сущность. Собственно, для того чтобы продемонстрировать особенности этой второй гомеровской оптики, проще всего обратиться непосредственно к тексту поэмы.

Одиссей на Итаке: ситуация неопределенности и репутационные стратегии

В XIII книге «Одиссеи», перевалив за половину текста, тот неведомый рапсод, которого мы по обычаю именуем Гомером и которому вменяем авторство обеих великих поэм, дозволяет, наконец, своему герою впервые за два с лишним десятка лет ступить на родную землю. Впрочем, атмосфера тотальной непредсказуемости и неопределенности, которой буквально пропитана «Одиссея», не позволяет придать этому факту сколько-нибудь решающего сюжетного значения. Более того, она сгущается до предела, лишая ясности очертаний все, что герой может полагать устойчивым и зримым. О том, что Одиссей попал наконец на Итаку, знаем только мы — сам же он просыпается в неведомом, укутанном плотным туманом месте, на очередном пустынном пляже: образ, который давно уже должен был превратиться для него в симптом дурной бесконечности, в этакий архаический аналог «дня сурка». Не случайно и монолог его — первые слова, которыми он, сам того не ведая, приветствует родину, — начинается стихами, нам уже знакомыми:

Горе! К какому народу зашел я! Здесь, может быть, область Диких, не знающих правды, людей, или, быть может, я встречу Смертных приветливых, богобоязненных, гостеприимных. (Од., XIII, 200—202)

Именно эти слова Одиссей произносил уже дважды. В первый раз (по сюжетному времени) — готовясь высадиться на землю киклопов, то есть как раз народа дикого и «не знающего правды» (IX, 175—176). Во второй эти слова предшествовали его знакомству с Навсикаей, дочерью Алкиноя, царя феаков, — народа приветливого, богобоязненного и гостеприимного (VI, 119—121). Таким образом, неопределенность ситуации, а также и собственного ситуативного статуса персонажа получает дополнительную мотивацию: и «плохой» и «хороший» варианты он уже имел возможность пережить — что-то ждет его теперь, и в каком качестве ему самому предстоит вступать в контакт с местными жителями? Ситуация усугубляется тем, что на берегу рядом с ним лежат сокровища, подаренные феаками. Неопределенность правит бал и здесь: с одной стороны, феаки явно обманули Одиссея, пообещав переправить его на Итаку и оставив лежать спящим на этом чужом берегу; с другой — проявили порядочность и сложили рядом с ним все благоприобретенные ценности до единой (Одиссей первым же делом, едва успев дать волю чувствам, бросается оные пересчитывать).

Впрочем, долго ждать и терзаться сомнениями ему не приходится. Из тумана выходит прекрасный юноша: он одет как пастух, но выглядит не как раб или крестьянский сын. Что ж, в гомеровские времена царским сыновьям тоже время от времени приходилось пасти овец, так что Одиссей, ни секунды не задумываясь, просит молодого человека защитить и его самого, и принадлежащее ему движимое имущество, а заодно помочь сориентироваться в пространстве. Нам известно, что под маской пастушка скрывается Афина, герою же этот очередной ее обман разгадать не по силам: впрочем, в своем обращении к юноше он как бы между делом сравнивает собеседника с богом, что можно воспринять и как несколько гипертрофированный жест вежливости, и как скрытый намек на то, что с волшебными пастушками, которые на поверку оказывались богами, Одиссею на неведомых островах встречаться уже приходилось.

Афина сообщает герою, что он на Итаке — что довольно странно, если учесть, что всю эту масштабную перестановку декораций устроила она же сама. Впрочем, на общее течение сюжета подобные странности не влияют. Наступает черед Одиссея объяснить собственное здесь появление, причем объяснять приходится многое: отсутствие корабля, отсутствие спутников и гору лежащих на песке ценностей. И сделать это, по возможности, следует так, чтобы сформировать у собеседника нужную систему установок в отношении дальнейшего развития ситуации. Одиссей решает эту задачу с честью и максимально экономными средствами. Отрекомендовавшись для начала уроженцем Крита, он рассказывает, что, будучи человеком по природе своей самостоятельным и не привыкшим никому подчиняться, он принимал участие в недавней Троянской войне как предводитель собственного небольшого отряда, не подотчетного критскому царю Идоменею, чем вызвал понятное раздражение со стороны последнего. После победного — и с немалой добычей — возвращения на родину с родственниками Идоменея у него возникли серьезные проблемы: сын последнего, Орсилох, вознамерился добычу отнять. Орсилоха пришлось подкараулить ночью и убить. Убийства никто не видел, но лишняя осторожность никогда и никому не мешала, а посему, договорившись предварительно — за хорошее вознаграждение — с финикийскими моряками, тот персонаж, которого на наших глазах и на глазах изумленной Афины конструирует Одиссей, грузит половину ценностей на их корабль (другая половина остается у домашних) и отправляется куда подальше — в Пилос или в Элиду. Впрочем, вмешиваются непреодолимые обстоятельства. Поднявшаяся буря заставляет корабль зайти в эту самую итакийскую бухту; измученные непогодой корабельщики, даже не поужинав, ложатся спать, а наутро наш критянин обнаруживает, что его сотоварищи решили продолжить свой путь без него, впрочем, поступивши вполне порядочно — по крайней мере в отношении его имущества, которое перед отплытием сгрузили на берег.

Потратив на свое повествование каких-то 30 стихов (256—286), Одиссей умудряется вложить в него множество ситуативно значимых сведений, большую часть которых составляют непрямые характеристики конструируемой на ходу личности «критянина». Во-первых, это человек бывалый и самостоятельный, ветеран мировых войн в статусе самостоятельного полевого командира. Во-вторых — человек, шутки с которым плохи: любое покушение на имущество, ему принадлежащее, с легкостью может закончиться смертью обидчика. В-третьих, это человек порядочный и расчетливый: он заранее продумывает каждый свой следующий ход, он щедро награждает тех, кто готов ему помочь, и не бросает «своих» на произвол судьбы (родственники, оставшиеся на Крите, являются держателями по меньшей мере половины его капитала). По этой же причине с ним имеет смысл поддерживать отношения в долговременной перспективе, не делая ставки на единовременное и сиюминутное извлечение выгоды — он отнюдь не все свое носит с собой[1].

Прямо у нас на глазах Одиссей создает «критянину» репутацию — перед нами рассказ о себе с прагматическими вкраплениями информации, должной послужить для адресата опорными точками при выстраивании правильного поведения по отношению к рассказчику. Репутация, если отсылаться к исходному смыслу латинского глагола re-puto, есть прежде всего процесс (или — результат процесса) обдумывания, исчисления и взвешивания: процесс не одномоментный, но протяженный во времени, на что указывает возвратная приставка. Кроме того, это процесс очищения (puto) необходимых сведений от тех, что примешались к ним по случайности: то есть, собственно говоря, речь идет об отделении характеристик, полагаемых эссенциалистскими, постоянно действующими и способными оказать воздействие на дальнейшую коммуникацию, от ситуативных, случайных, которые могут показаться значимыми здесь и сейчас, но в дальнейшем послужат основанием для ложных умозаключений. Итак, репутация а) отталкивается от определенной ситуации, в которой человек предъявляет некий набор характеристик, подлежащий б) дальнейшему рассмотрению, взвешиванию и очищению, с тем чтобы в) закрепить за человеком другой набор характеристик, частью взятых из первого, частью «вылущенных» в процессе.

Выстраивая человеку репутацию, мы следуем логике одной из базовых особенностей человеческого мышления: потребности заводить «персональные файлы» на тех людей, которые так или иначе попадают в зону нашего внимания. Но остается вопрос: почему этой логике мы следуем настолько разными способами — скажем, теми, которые определяют две противоположные по самой своей сути оптики, легшие в основу двух гомеровских поэм. Почему в «Илиаде» нам достаточно прямых и не предполагающих двойственного толкования характеристик, того, что нам помогают «проецировать» вполне предсказуемые ситуации, а удовольствие мы получаем от рассыпаемых перед нами по ходу повествования деталей, которые, с одной стороны, не содержат в себе ничего неожиданного и противоречащего общей ситуативной логике, а с другой — подсвечивают ее массой изысканных нюансов? И персонаж хорош тем, что в каждой конкретной ситуации логика его поступка прозрачна и понятна — и в этом смысле репутационные стратегии ни нам как слушателям (читателям), ни другим персонажам поэмы ни к чему: и мы и они заинтересованы скорее в формах проявления и без того очевидной сущности. А в «Одиссее» ничуть не меньшее удовольствие доставляет нам именно возможность постоянно балансировать на грани как минимум двух принципиально не сводимых друг к другу логик интерпретации — и персонаж хорош прежде всего тем, насколько неожиданными сторонами он будет поворачивать для нас каждый свой следующий шаг. И потому репутационные стратегии как раз и представляют собой зону самого искреннего интереса и для нас, завороженно следящих за всеми этими метаморфозами, и для самого героя, для которого именно через них зачастую лежит путь к выигрышу, и для прочих персонажей, аттитюдами (и судьбами) которых герой в результате играет как фишками — если только сами они (как Афина) не играют его собственными аттитюдами и судьбой.

Итак: почему столь разные способы заинтересовать нас фиктивным «проективным» персонажем, задействовав при этом одну и ту же когнитивную потребность в заведении «персонального файла», являются одинаково действенными? И вообще — зачем нам нужны эти «личные карточки», причем нужны настолько, что мы готовы заводить их даже на придуманных людей?

Почему нам могут быть настолько интересны другие люди

Репутация неотъемлема от публичного пространства. Только с оглядкой на него она создается и существует, только применительно к нему мы пользуемся репутацией в глазах конкретных — частных — людей. Однако широкие публичные пространства, к существованию которых мы настолько привыкли, что воспринимаем их как непременное условие бытования человеческих сообществ, появились, по сути, совсем недавно. Если общая история нашего вида (Homo sapiens sapiens) насчитывает более 40 000 лет, то широкие публичные пространства начали появляться в отдельных районах, достаточно далеко отстоящих друг от друга и не слишком представительных относительно общей численности людей на планете, чуть больше шести с половиной тысяч лет назад. То есть примерно шесть седьмых своей истории наш вид жил маленькими группами и только одну седьмую — относительно крупными сообществами, да и те начали приобретать вид современной урбанистической цивилизации всего пару веков тому назад. Если же учесть общий срок существования рода Homo, который сейчас оценивается в 2,5—3 миллиона лет, то получится, что малыми группами мы жили практически на протяжении всей своей истории, и буквально позавчера решили несколько уплотниться. Это — среди прочего — означает, что в человеческой культуре (а разные виды человеческих существ, несомненно, передавали информацию культурным способом) пласты, наработанные за то время, когда у нас появились действительно широкие публичные пространства, подобны поверхностной пленке на многометровой толще воды. И пускай снаружи мы видим именно поверхность, реальное поведение воды она определяет в самой незначительной степени.

Основные особенности наших когнитивных процессов восходят к тем временам, когда «нормальный» человеческий коллектив, в котором каждый человек проводил всю свою жизнь, вряд ли превышал по численности планку в несколько десятков особей. Это означает, что онтологическая категория, связанная с «личными карточками», занимала в жизни каждого человека неизмеримо более значимое место, чем категория, связанная с человеком вообще. Даже «чужие» группы, с которыми каждая такая группа могла сталкиваться, едва ли отличались многочисленностью и разнообразием. Это были более или менее постоянные соседи, и их было очень немного — и, следовательно, с большой долей вероятности можно сказать, что каждый доисторический человек помнил в лицо всех тех людей, с которыми сталкивался на протяжении всей своей жизни: вне зависимости от того, какие именно отношения его с ними связывали. «Человек вообще», не занесенный в «личную картотеку», был скорее аномалией.

Необходимость в постоянном и подробном считывании информации по мельчайшим деталям поведения людей, составлявших малую группу, была залогом выживания не только каждого из входивших в подобную группу людей, но и всей группы в целом. «Персональная картотека» необходима нам для того, чтобы в любой момент и применительно к любому знакомому нам человеку можно было в мельчайших подробностях восстановить все особенности его мимики, телесной пластики, речи, типичных поведенческих реакций и т. д. Поскольку у каждого человека — при наличии некоторых общих закономерностей — мимика и прочие перечисленные особенности носят выраженный индивидуальный характер, одно и то же движение лицевых мускулов у двух разных людей может означать реакции если и не противоположные, то достаточно различные для того, чтобы серьезно модифицировать дальнейший процесс взаимодействия.

Здесь я хотел бы обратить внимание на одну весьма занятную особенность восприятия человеком членов своей малой группы — и других знакомых ему малых групп. Мы часто замечаем, что члены одной семьи похожи друг на друга: они вырабатывают некий общий стиль в поведении и одежде, они говорят похожими голосами и с похожими интонациями, в речи у них то и дело проскальзывают обороты, характерные именно для этой семьи. Более того, мы склонны генерализировать подобные наблюдения, приписывая целым семьям достаточно четко определяемые общие свойства поведенческого, этического и физиогномического характера. «Все Ивановы — работяги, но деньги у них не держатся»; «Муратовы все невысокие, шустрые и шумные»... Подобные примеры множить можно до бесконечности. Общим в них является то, что люди, воспринимающие малую группу со стороны, в гораздо большей степени ориентированы на то, чтобы отыскивать то общее, что объединяет членов этой группы между собой, чем на поиск индивидуальных различий внутри группы.

В то же время внутри группы каждый из ее членов ориентирован на противоположную стратегию — на выявление и подчеркивание собственных отличий от других членов той же группы и на отличия прочих членов группы друг от друга. Даже высказывания типа: «Все Муратовы невысокие, шустрые и шумные» в такого рода контекстах имеют совершенно иную прагматику, а именно служат для различения разных ветвей одного семейства — скажем, по мужской и по женской линиям — между собой. Часто такого рода генерализациями пользуются представители младших поколений, обосновывая собственную уникальность в семейном контексте сочетанием качеств, унаследованных по разным линиям[2]. Мне кажется, что мой младший брат совсем на меня не похож — за исключением некоторых признаков, которым я придаю гораздо меньше значения, чем совершенно очевидным, на мой взгляд, различиям. Но посторонние люди путают нас с ним при встрече на улице.

Микрогрупповая идентичность — не столько забота членов самой малой группы, сколько забота тех людей, которые наблюдают группу со стороны и должны каким-то образом позиционировать ее по отношению к самим себе и к членам собственной группы. «Персональная картотека» более всего важна в тех узких социальных рамках, на которые человек ориентирован сильнее всего. Чем более прозрачен для нас тот или иной человек — и чем более прозрачны для него мы сами, — тем больше мы заинтересованы в тщательной и детальной нюансировке данных о нем, которые заносим в «персональную карточку» и которые потом, при посредстве инференциальных систем[3], служат для моментального предугадывания малейших перемен, происходящих с этим значимым для нас человеком. Восприятие же людей, принадлежащих к другим группам — пусть даже к группам, постоянно взаимодействующим с нашей собственной, — экономнее и выгоднее выстраивать на куда более абстрагированной основе, сводя все чересчур подробные данные к нескольким основным классификационным категориям («невысокие, шустрые и шумные»). Крайней формой подобной операции являются характеристики воображаемых сообществ — народов, населения целых городов и стран, биологических рас, — а также так называемые общечеловеческие ценности или качества. «Все немцы — педанты», «белый человек этого есть не станет», «ты одессит, Мишка, а это значит...» — фразы совершенно привычные для каждого из нас и по сути своей напрочь лишенные какого бы то ни было отношения к реальности в силу своего крайне абстрактного характера. Но — не лишенные когнитивной значимости, поскольку позволяют нам экономить массу усилий при обращении с той гиперобильной информацией, которой насыщены и перенасыщены широкие публичные пространства.

Наши основные навыки взаимодействия с другими людьми и до сих пор формируются в рамках малых групп. Необходимо сразу обратить внимание на то, что группы эти имеют принципиально разный характер и, соответственно, по-разному организуют «достраивание» ситуативно значимой информации, отсылающей к одним и тем же базовым классификационным категориям. И каждый из нас с самого детства привыкает к тому, что одна и та же информация, полученная в разных пространственных и социальных контекстах, может считываться очень по-разному, на разных микрогрупповых уровнях ситуативного кодирования.

Семейный уровень ситуативного кодирования

Семья была и остается первым социальным контекстом, в который попадает подавляющее большинство людей. Соответственно и первые представления о социальном взаимодействии и социальных ролях каждый человек получает именно здесь. Здесь же формируются и отрабатываются первичные навыки, связанные с работой инференциальных систем, закладываются базовые классификационные категории, выстраиваются первые социальные иерархии и системы культурно маркированных пространственных зон.

Семья являет собой не просто малую группу, а малую группу с жестко вмененными внутригрупповьми статусами, которые не имеют ситуативной привязки. Мама не может перестать быть мамой ни при каких обстоятельствах: даже самые острые конфликтные ситуации не в состоянии отменить того статуса, который данный конкретный человек получил в вашей «личной картотеке» с тех самых пор, с которых вы себя помните. Бабушка может умереть, но бабушкой от этого она быть не перестанет. Могут модифицироваться какие-то конкретные характеристики — бабушка может, к примеру, с возрастом перестать печь те вкусные пироги, которые вы помните с самого раннего детства и которые «всегда» были предметом неизменной — вмененной — радости в семейном кругу. Однако даже этот факт, вероятнее всего, станет лишь поводом для закрепления внутригрупповых воспоминаний о том, какие замечательные пироги бабушка пекла раньше, — воспоминаний, которые, будучи вынесенными во внесемейное пространство (гости, знакомые), станут элементом микрогрупповых репрезентативных стратегий, а оставаясь в собственно семейных рамках, послужат для создания общих проективных реальностей, связанных с нормативизацией прошлого (воспоминаний, семейных легенд и т. д.).

Устойчивые внутригрупповые статусы в рамках семейного уровня ситуативного кодирования обладают еще одной значимой характеристикой: они персонифицированы. Существует не просто «мама», у мамы есть вполне конкретное имя, и другого имени у нее не может быть по определению. Таким образом, исходно для каждого из нас термины родства не носят абстрактного, обобщающего характера — каждый из них обозначает уникального человека, наделенного присущим только ему набором характеристик. В пределах этого семантического комплекса характеристики социальные (внутри- и внесемейные функции) и характеристики, связанные с культурно маркированным пространством (помещения, предметы, запахи, конкретные виды деятельности), неотличимы и неотъемлемы от характеристик сугубо персональных (лицо, голос, манеры и т. д.).

Классическим примером неизменности и строгой персонифицированности внутрисемейных статусов может послужить известная «ситуация Золушки». Того обстоятельства, что отец после смерти матери женится на другой женщине, совершенно недостаточно для того, чтобы эта женщина смогла занять место матери — поскольку эта «ниша» не освобождалась. Ряд материнских функций (хозяйственных, статусно-возрастных и т. д.) отныне будут исполняться другим человеком, однако любые претензии этого человека на то, чтобы присвоить все вмененные внутрисемейные характеристики, связанные для Золушки со словом «мама», могут привести только к явному когнитивному диссонансу. Система терминов родства предусматривает для подобных случаев особую терминологическую линейку («мачеха», «отчим», «пасынок», «падчерица»), связанную с весьма специфическим эмоциональным фоном — не всегда строго негативным, но всегда ориентированным на поддержание четко выраженной дистанции между исполнением конкретных внутрисемейных функций и вмененными характеристиками, связанными с первичными терминами родства («мать», «отец», «сын», «дочь»).

Персонифицированный характер внутрисемейных статусов отчетливо виден и на примере тех сугубо повседневных отношений, которые древние римляне поддерживали с мертвыми членами своей семьи через посредство pater familias, отца семейства, для которого отправление семейных культов, ориентированных на общение с умершими предками, было одной из главных семейных функций. Искусство римского скульптурного портрета, судя по всему, обязано своим происхождением именно желанию древних римлян общаться не просто с предками как некой обобщенной категорией потусторонних существ, а с предками вполне конкретными, имеющими узнаваемые черты: «личная семейная картотека» римлянина несколько видоизменялась со смертью каждого значимого родственника, но не становилась от этого беднее. Более того, именно число значимых родственников, оставивших свой след не только в семейной, но и в общегородской истории, служило одним из наиболее значимых критериев при оценке той роли, на которую каждая римская семья могла претендовать в публичном пространстве. Во время похорон в погребальной процессии шли люди, обряженные в восковые маски. Маски эти были посмертными, снимались в день кончины каждого из значимых в семье мужчин и хранились в особых шкафах вместе с изображениями домашних духов, ларов и пенатов; надписи на масках содержали имя покойного, сведения о должностях, которые он занимал при жизни, и о совершенных им подвигах. Таким образом, погребальная процессия состояла одновременно и из живых, которые провожали умершего в мир иной, и из мертвых, которые встречали его и препровождали к месту постоянного — отныне — жительства. Человек, прошедший все положенные возрастные стадии и статусы, получал наконец окончательное воплощение, не подверженное больше никаким случайностям, и становился одним из вечных хранителей семейного счастья. В акте же похорон семья — на глазах у всего города — собиралась во всем своем великолепии и во всей своей мощи, где ныне живущие ее члены представляли собой нечто вроде надводной части айсберга, которая покоится на уходящей в глубь веков многоликой и единой человеческой глыбе.

На семейном уровне микрогруппового кодирования статусы привязаны к четко маркированным пространствам, а также к связанным с этими пространствами атрибутам — предметам, инструментам, видам деятельности, запахам, целым сюжетно-ролевым комплексам и т. д. Инференциальным системам, ориентированным на такого рода информационные поля, порой бывает достаточно одного-единственного, вполне изолированного элемента, чтобы отослать нашу психику ко всему богатству связанных с этим элементом смыслов — со всеми прилагающимися к ним эмоциональными и сюжетными контекстами. Именно на этой особенности нашей памяти о микрогрупповых контекстах строится знаменитый эпизод из начальной части романа Марселя Пруста «По направлению к Свану», в котором вкус размоченного в липовом отваре печенья «Мадлен» вызывает в повествователе бурю непонятных ему эмоций. Постепенно выясняется, что эмоции эти связаны со вполне конкретным повторяемым эпизодом из детства: всякий раз, когда повествователь, будучи еще маленьким мальчиком, приезжал на каникулы из Парижа в маленький городок Комбре, он первым делом поднимался в комнату к своей тете Леонии, которая неизменно угощала его липовым отваром с мадленками. Летнее время со всеми его переживаниями и открытиями начиналось именно с этого члена семьи и с этой комнаты, и вкус, уже давно забытый повествователем, становится тем ключом, которым он отмыкает одну из первых дверей в «утраченное время», с которым связаны не только сильные чувства, но и представления о вечных, незыблемых ценностях.

Эта «незыблемость» как самих семейных статусов, так и связанных с ними или восходящих к ним устойчивых представлений о должном и недолжном, о «правильном» — по определению — и — по определению же — «неправильном», восходит к одной из особенностей нашей ранней памяти. Первые несколько лет жизни практически не оставляют следа в наших воспоминаниях. Обычно мы бываем в состоянии вспомнить из этой поры буквально несколько коротких, «вспышечных» эпизодов, не имеющих начала и конца: ярких картинок, которые по непонятной нам причине остались у нас в памяти вне всякой связи с контекстом. Эпизоды эти запоминаются по одной и той же причине — они всегда контринтуитивны. Детская психика, только начинающая осваивать режимы автоматизированного поведения, с крайним вниманием и осторожностью относится даже к «сумеречным зонам» на краях уже привычных информационных полей, не говоря уже о таких ситуациях, при которых только что принятые, одобренные взрослыми и отработанные за счет многократных повторов способы реакции на привычные раздражители оказываются недейственными. То же касается и базовых классификационных категорий, которые тоже формируются не сразу, и очевидные с точки зрения взрослых границы между которыми для ребенка зачастую оказываются зыбкими. Нередкая детская фраза об увиденной мертвой птице — «птичка сломалась» — выдает степень сформированности категорий «живое» и «инструмент/ игрушка» (последние две категории в детском сознании расходятся очень поздно — поскольку и та и другая обозначают предмет, главным назначением которого является создание повода для построения игровых, то есть не-автоматически имитирующих автоматизированные действия проективных реальностей). Ребенок, особенно если это ребенок городской, животных видит, как правило, со стороны (исключение составляют собаки, кошки и другие домашние животные), а еще чаще — на картинках, неподвижных или движущихся. Кроме того, животных ему дарят в качестве игрушек, мягких или пластмассовых, а игрушки время от времени ломаются, после чего взрослые иногда могут их починить. И должно пройти какое-то время, чтобы водораздел между игрушкой как неживым предметом, при помощи которого можно воображать «живые» ситуации, и настоящим живым существом, наделенным способностью двигаться по собственной, не зависящей от ребенка воле, сделался четким и малопроницаемым.

Как бы то ни было, основные онтологические категории у нас формируются в тот же самый период времени, что и представления о семейных статусах. Из этого следует, что, во-первых, представления о семейных статусах сами по себе вполне сопоставимы с базовыми онтологическими категориями — в нормальных условиях мы не в состоянии спутать между собой разных членов нашей семьи, так же, как не спутаем между собой растение и животное, птицу и рыбу. А во-вторых, поскольку мы не помним самого процесса их формирования, то они, как и базовые онтологические категории, воспринимаются нами как данность — так было всегда. В раннем детстве мы ничего не обязаны запоминать надолго и всерьез, поскольку те «полочки», по которым следовало бы разложить значимую информацию, еще не сформированы и все, что нужно, за нас помнят взрослые. И «тревожная» мобилизация когнитивных процессов, приводящая к формированию вспышечных долговременных воспоминаний, срабатывает только в тех случаях, когда уже сформированные системы автоматизированной обработки информации пробуксовывают, в том числе и потому, что ответственные за контроль над нашими когнитивными процессами взрослые люди демонстрируют контринтуитивное поведение (дедушка подносит меня к темному открытому окну и говорит, что если я не перестану шалить, прилетит баба-яга и заберет меня с собой — следовательно, один из ответственных за меня взрослых демонстрирует готовность разрушить весь тот мир, в котором я живу).

Отсутствие памяти об истории формирования базовых доминант нашего сознания как раз и способствует появлению у нас целого комплекса представлений о должном и недолжном, существенном и несущественном, правильном и неправильном — представлений, которые практически не рефлексируются нами и проходят по категории «вечных», или «базовых», ценностей. Базовыми они и в самом деле являются, поскольку, именно отталкиваясь от них, мы в конечном счете выстраиваем свои — ситуативно обусловленные и ориентированные на ситуативно адекватное поведение — проективные реальности. А то обстоятельство, что формируются они во вполне определенной культурной и социальной среде — как микрогрупповой, так и более широкой, — делает их значимыми не только для индивидуальных, но и для групповых поведенческих стратегий и облегчает нам взаимодействие, «взаимопонимание» в рамках тех групп (включая, естественно, и семейную), которые так или иначе причастны к той же социальной и культурной среде.

Вместе с представлениями об имманентных ценностях семейный уровень ситуативного кодирования снабжает нас и вполне конкретными представлениями о «социальной грамматике», о порядках микрогруппового взаимодействия, свойственных семейному коллективу. Система незыблемых и неотменяемых статусов, неравновесных и неравноправных по определению, четко привязанных ко вполне конкретным возрастным, гендерным, деятельностным и т. д. характеристикам, формирует жестко иерархизированную модель социального взаимодействия, в которой социальная динамика возможна разве что в очень долговременной и обставленной разного рода ограничениями перспективе. Младшие статусы здесь целиком и полностью прозрачны для старших — и подотчетны им. Причем правило это не имеет обратной силы — старшие статусы для младших непрозрачны и отчитываться перед ними в своих действиях не обязаны. Старшие статусы не только имеют право, но и обязаны «лучше знать», что хорошо и что плохо для младших, «воспитывать» их, поощрять и наказывать. Они имеют полный доступ ко всем разделам культурной памяти — как внутригрупповой, так и более широкой, — и потому имеют право «вещать от лица истины» и дозировать информацию, которую получают младшие статусы, по своему усмотрению. Существуют даже целые разделы внутрисемейного и «общечеловеческого» знания, доступ к которым для младших статусов закрыт совсем или, опять-таки, серьезно ограничен: в урбанистической европейской традиции это касается, скажем, информации о сексуальной стороне жизни, о семейных «скелетах в шкафу», зачастую — об отдельных сторонах внесемейного социального взаимодействия.

Семейному уровню ситуативного кодирования все, что связано с латинским глаголом reputo, категорически без надобности. В системе смыслов, заданных и предопределенных раз и навсегда, нечего очищать, обдумывать и взвешивать: и внутригрупповая «семейная» оптика репутационными категориями не оперирует.

Соседский уровень ситуативного кодирования

Рано или поздно, но, как правило, еще в пределах периода раннего детства, каждый из нас совершает открытие, что существуют другие люди, не являющиеся членами нашей семьи и не имеющие своей обязательной ниши в семейном пантеоне. Фактически именно с этого времени начинается процесс формирования онтологической категории «человек» — как абстрагированной и не обязательно связанной с системой «личных карточек». Некоторые люди могут входить в наши семейные контексты на правах «гостей». Это вхождение может носить сугубо проективный характер — наши родственники разговаривают при нас о каком-то человеке, который, очевидно, представляет для них некую значимость. Уже одного этого вполне достаточно для того, чтобы эти нам лично незнакомые мужчины, женщины и дети вошли в наши собственные проективные реальности на правах персонажей, свойства которых конструируются нами отчасти из полученной от других членов семьи информации, а отчасти из нашего собственного опыта взаимодействия и взаимопонимания как внутри семьи, так и вне ее — если такой имеется. Если такой человек появляется во плоти, мы корректируем свои представления о нем исходя из того, как и на каких правах он вписывается в наши внутрисемейные контексты — то есть, собственно, сортируем и очищаем смыслы.

Поскольку наш опыт взаимодействия с другими людьми опирается на уже более или менее сформированный семейный уровень ситуативного кодирования, мы — хотим мы того или нет — сопоставляем человека, пришедшего извне, с теми незыблемыми позициями, которые занимают в нашей вселенной члены семьи. Но — именно сопоставляем, и сходные характеристики (возраст, пол, виды деятельности и т. д.) выступают при этом в качестве основания не только и не столько для поиска общего, сколько для различения. «Дядя Толя — сильный, почти как папа», «Лена — она маленькая, как Таня (сестра), только очень шумная». Таким образом, постороннему человеку, которого в силу тех или иных обстоятельств ответственные взрослые допустили во внутрисемейный контекст, как бы делегируется статус одного из членов семьи — но с весьма существенными оговорками. Во-первых, статус этот никогда не делегируется полностью, а служит лишь одной из составляющих в операции сопоставления или уподобления: «как папа». Во-вторых, посторонний человек бывает вхожим в семейные контексты лишь временно, пускай даже эта временность и носит достаточно продолжительный или часто повторяемый характер. Мы выстраиваем проективные реальности, в которых этот человек занимает место, сопоставимое с теми или иными членами нашей семьи, но прекрасно отдаем себе отчет в наличии ситуативных рамок, ограничивающих подобное положение вещей: рамок временных (вечером он уйдет домой), пространственных (в родительской спальне ему делать нечего), касающихся образа действия (он вряд ли станет мыть полы в нашем доме), информированности (ему незачем знать о вчерашнем конфликте, про который прекрасно знают и помнят все члены нашей семьи) и т. д. Иногда «гость» пользуется явным уважением и почетом со стороны ответственных взрослых, может случиться и так, что значимые взрослые на ваших глазах начнут вести себя по отношению к нему совершенно непривычным образом, вплоть до заискивания и самоуничижения; ему позволяется делать то, на что некоторые члены нашей собственной семьи не имеют права (сидеть в папином кабинете и пить из бабушкиной любимой чашки) — но мы знаем, что как только за ним закроется дверь, привычное положение вещей будет восстановлено и гость утратит всякую возможность непосредственного влияния на ситуативные внутрисемейные расклады.

Подобное частичное делегирование внутрисемейных статусов очень хорошо иллюстрирует сложившийся в архаической Греции и имеющий многочисленные параллели в других культурах институт гостеприимства. Дело в том, что в Греции на территории любого этноса или полиса полноценными правами пользовался только гражданин этого этноса или полиса. Чужак — скажем, греческий же купец из Смирны, приехавший по торговым делам в Афины, — по большому счету воспринимался как потенциальный враг и потому не был защищен ни от каких посягательств на свое имущество, на здоровье и статус. Если граждане одного города наносили ущерб гражданам другого, это могло привести к конфликту между городами, однако собственные, внутренние законы чужаков защищали в минимальной степени. И поэтому каждый грек, который в силу тех или иных причин часто или подолгу находился на территории других полисов, так или иначе вынужден был задумываться о своей безопасности. Институт гостеприимства как раз и выступал самым надежным гарантом таковой. Человек, принятый в доме гражданина другого города как гость, фактически приобретал права члена семьи своего гостеприимца, сопоставимые с правами приемного сына, и любой человек, нанесший ему обиду, автоматически вступал в конфликт со всей принявшей его семьей и, соответственно, с законами родного города. Права гостеприимства были взаимообразными — две семьи «как будто» становились двумя частями одной семьи, каждая из которых в своем городе была «старшей ветвью» по отношению к другой. Подобные отношения воспринимались как строго обязывающие — чему примером может служить известный эпизод из шестой книги «Илиады», в котором двое встретившихся на поле боя врагов — ахеец Диомед и Главк, троянский союзник, — выясняют, что их деды доводились друг другу гостеприимцами. Обменявшись дарами, они возобновляют сражение — договорившись предварительно «не замечать друг друга» на поле боя: для Диомеда врагами были и остаются все троянцы и их союзники, кроме Главка, Главк будет и дальше убивать друзей и соратников Диомеда, но на самого Диомеда руки не поднимет. Потому что два этих человека воспринимают друг друга, как воспринимали бы своего собственного кровного родственника. Кровнородственное преступление, и прежде всего убийство родственника, для грека есть преступление самое страшное, влекущее за собой утрату всех основных собственно «человеческих» прав и свойств — не говоря уже о неизбежной мести со стороны Эриний. И система лояльностей, связанная с законами проксении, гостеприимства, фактически дублирует семейную систему лояльностей: один уровень ситуативного кодирования служит понятной и логичной основой для выстраивания другого — через логическую операцию уподобления.

Одна из самых значимых когнитивных операций при формировании соседского уровня ситуативного кодирования — операция по «дублированию» понятий, которые на семейном уровне являются вмененными. Мама у человека может быть только одна — и само звучание этого слова неизбежно вызывает у маленького ребенка четкие персональные ассоциации. Однако со временем ему придется привыкнуть к представлению о том, что другой ребенок употребляет то же самое слово по отношению к совершенно другой женщине, ничуть не похожей на маму «настоящую». Операция дублирования — оборотная сторона операции по делегированию статусов: в первом случае постороннему человеку присваиваются некоторые знакомые кодовые маркеры, позволяющие опознавать в нем некое подобие члена своей семьи, во втором — маркеры, уже принадлежащие постороннему человеку, сопоставляются со своими, знакомыми, и производится нечто вроде экстраполяции понятного и прозрачного статуса вовне — через построение проективной реальности, в которой чужие и часто малознакомые люди вступают между собой в некое подобие известных тебе отношений. Для того чтобы поставить слово «мама» в контекст «чужой» притяжательной конструкции — «Лешина мама», — необходимо научиться абстрагировать вмененные семейные категории («мама», «папа», «бабушка») до такой степени, чтобы они, не утратив семейного «контекста уникальности», приобрели дополнительные «семантические карманы», которые можно будет заполнять посторонними, ситуативно значимыми смыслами.

Здесь мы впервые сталкиваемся с необходимостью по-разному считывать значения слов (а также связанных с ними онтологических категорий и тех реалий, которые «подают» нам соответствующие сигналы) — в зависимости от той социально и культурно маркированной ситуации, в которой мы в данный момент оказались. А поскольку ситуации, предполагающие различное считывание одних и тех же понятий, повторяются регулярно и приблизительно в одних и тех же контекстах, у нас постепенно формируются различные уровни ситуативного кодирования и соответствующие онтологические категории и инференциальные системы, которые позволяют нам, не затрачивая лишних усилий, быть адекватными именно той когнитивной и коммуникативной ситуации, в которой мы в данный момент оказались. Ситуации могут быть смешанными, различные уровни ситуативного кодирования могут сосуществовать в их рамках и накладываться один на другой — оказавшись в одном пространстве и с мамой, и с «мамой Леши», вы будете, совершенно не задумываясь, употреблять одно и то же слово применительно не просто к двум разным женщинам, но к двум принципиально разным смысловым уровням. Постольку поскольку умение «понимать и говорить» на разных языках в зависимости от ситуативного контекста и необходимости считывать его на вполне конкретном уровне ситуативного кодирования уже сформировано, мы обретаем возможность свободно оперировать этими языками, не отдавая себе отчета в том, когда и почему переходим с языка на язык, что именно запускает процесс подобного перехода, да и вообще не отдавать себе отчета в том, что языки эти — разные.

Способность учитывать чужие вмененные контексты, не совпадающие с твоими собственными, формируется на соседском уровне ситуативного кодирования. Детская психика, привыкшая до сей поры опираться исключительно на врожденный детский эгоцентризм, натолкнувшись на необходимость адаптации к среде более сложной и разнообразной, чем семейная, вырабатывает способность простраивать более сложные и многоаспектные проективные реальности, в которых бывшие статисты, посторонние мужчины, женщины и дети, начинают приобретать качества, которые заставляют нас завести для них отдельную полку в картотеке «личных файлов», где все признаки подобия «родным», вмененным и персонифицированным социальным статусам будут всего лишь результатом уподобления, делегирования, дублирования и т. д.

Здесь же, на основе перечисленных выше операций, формируется и представление о совершенно иной форме отношений, в которые можно вступать с людьми, — об отношениях договорных, основанных на взаимном «паритете прозрачности». Стороны, две или больше, признают друг за другом право на неполную прозрачность, на частичную закрытость мотиваций и контекстов, но при этом дают друг другу достаточно информации, позволяющей прогнозировать собственное поведение, для того чтобы стало возможным продуктивное сотрудничество. В такого рода отношения с конкретными семьями-партнерами может быть вовлечена не вся семья целиком — но даже и в этом случае договорные или молчаливо подразумеваемые взаимные обязательства подлежат исполнению всеми членами вовлеченных семей: вспомним пример Диомеда и Главка.

Соседский уровень ситуативного кодирования отвечает за выстраивание тех отношений, при которых вмененные статусные характеристики уравновешиваются ситуативными. Мы готовы уважать любую другую семью и сотрудничать с ней, но если она в той или иной ситуации продемонстрирует неуважение к нашим собственным интересам (материальным — то есть попытается извлечь из нашего сотрудничества несоразмерно большую выгоду; информативным — то есть попытается воспользоваться предсказуемостью нашего поведения, скрывая при этом собственные мотивации), отношение к ней будет соответствующим образом скорректировано. Мы признаем вмененные характеристики членов другой семьи и их соответствие нашим собственным: отцы семейств должны на равных общаться с отцами других семейств, высылать для переговоров с другой семьей человека с ничтожным внутрисемейным статусом — значит заранее сорвать переговоры. Но это признание вмененных характеристик корректируется ситуативными факторами: каждая семья вправе решать, когда и с кем ей выгодно или не выгодно вступать в те или иные отношения.

На соседском уровне ситуативного кодирования формируются представления о том, что всякое «правильно» и «неправильно» может сопровождаться оговорками, что бывают разные точки зрения на один и тот же предмет, и если ты хочешь достичь значимого для всех сторон результата, ты должен учитывать интересы других людей — или манипулировать ими так, чтобы твои мотивации были восприняты другими людьми как свои собственные. Соседский уровень ситуативного кодирования и есть та база, на которой формируются и из которой черпают свой основной символический ресурс репутационные стратегии: именно здесь наличие зазора между «прозрачными» и «непрозрачными» элементами единого информационного поля является одним из базовых условий любого взаимодействия, именно здесь ситуативные характеристики получаемой информации уравновешиваются знанием о наличии у этой информации внеситуативных, эссенциалистских составляющих.

Стайный уровень ситуативного кодирования

Третий контекст социального взаимодействия, в который в большинстве случаев в относительно раннем возрасте попадает любой ребенок, это никем не опосредованное взаимодействие с другими детьми. Данный контекст радикально отличается от двух предыдущих прежде всего тем, что здесь отсутствуют в качестве «инсайдеров» взрослые, на которых как в семейных, так и в соседских контекстах лежит вся полнота ответственности за поведение младших членов семей: здешние ситуации им не подконтрольны, а зачастую попросту непрозрачны для них.

Еще одно радикальное отличие — это потенциальное (и принципиальное) исходное равенство статусов всех участников «стайной» коммуникативной среды. Поскольку вмененных статусов здесь не существует, то каждый исходно представляет для других участников ситуации величину совершенно неизвестную. Более того, такую же неизвестную величину он представляет зачастую и для самого себя — поскольку не знает, что здесь значат и чего здесь стоят все остальные, а к тому же не владеет ни критериями оценки, ни общими правилами игры. Распределение статусов здесь происходит сугубо ситуативно и может радикально меняться при изменении ситуации. Сегодня ты вышел во двор с большой красной машиной, подобной которой нет во всей вселенной, — и сам факт обладания этим чудом и власть предоставить или не предоставить доступ к нему другим желающим ставит тебя в положение короля, перед которым заискивают, расположения которого ищут, и который вправе казнить и миловать. Однако уже назавтра машина может перестать казаться такой уж необычной, а кто-то из вчерашних аутсайдеров предложил общеинтересную альтернативу — и тебя вместе с красной машиной отодвигают на периферию обитаемого мира, и в сложившейся заново статусной иерархии ты, только что совершив головокружительный взлет, совершаешь не менее головокружительное падение.

Поскольку любые иерархические структуры в стайной коммуникативной среде носят невмененный и необязательный характер и могут в любой момент быть отменены и пересмотрены, их неустойчивость в долговременной перспективе компенсируется демонстративной жесткостью в перспективе кратковременной. Любые попытки не то что нарушения существующего на данный момент положения вещей, а даже и попытки поставить его под сомнение, выявляются и караются с предельно допустимой в данных конкретных условиях жесткостью. Если отцам семейств и другим привилегированным статусам в рамках семейных и соседских контекстов нет необходимости постоянно доказывать свое право на высокое место в микросоциальной иерархии, то в стайной среде всякий индивид, добившийся высокого ситуативного статуса, как правило, стремится всеми силами законсервировать сложившееся положение вещей, а по возможности — представить его вечным, то есть занять в проективных реальностях других членов группы незыблемое центральное место[4].

Правила социального взаимодействия, работающие в семейных контекстах, устойчивы и безусловны; в соседских контекстах они обставлены множеством договорных или подразумеваемых условий и стабильны уже в силу того, что ситуативная выгода от радикального нарушения этого сложного социального плетения всегда или почти всегда будет заведомо ниже выгоды от его сохранения. В стайных средах любые правила носят сугубо случайный, ситуативно обусловленный характер, и именно по этой причине группа в целом, и в особенности те, кто занимает в этой группе доминирующее положение, вынуждены настаивать на дотошном и неукоснительном их соблюдении.

Стайные коммуникативные среды и связанный с ними уровень ситуативного кодирования заставляют человека выучить еще один «язык», на который могут быть переведены все основные ситуации и смыслы — и если прибегать к предельно абстрактным категориям описания, это язык свободы. Само по себе отсутствие вмененных социальных статусов и отношений совершенно по-новому высвечивает базовое культурное умение человека, способность к конструированию проективных реальностей. Не будучи заранее стесненной и обусловленной никакими непреложными правилами, кроме тех, которые складываются по ходу игры в не-автоматизированном, то есть собственно творческом порядке, психика человека, переключившегося на стайный уровень ситуативного кодирования, может оперировать при построении проективных реальностей такими блоками информации и в таких непредсказуемых сочетаниях, что это попросту не будет укладываться в голове у того же самого человека, переключившегося обратно на соседский или семейный уровень. Все — или почти все — родители прекрасно отдают себе отчет в том, что «сбившиеся в стаю» и лишенные присмотра взрослых трое-четверо детей, каждый из которых вполне «вменяем» сам по себе, могут натворить такого, что ни одному из этих же детей «в нормальном состоянии» (то есть, переводя на принятую здесь терминологию, в рамках семейного и/или соседского коммуникативного контекста) даже в голову не придет. И, парадоксальным образом, дети, собравшись вместе, словно нарочно предаются именно тем видам деятельности, которые так или иначе связаны с нарушением правил поведения, принятых в семейных или соседских контекстах. Они разыгрывают несвойственные им роли, совершают поступки, которые потом сами не могут объяснить — просто потому, что та логика, в рамках которой они совершали эти поступки, зачастую остается непереводимой на их же собственный язык, на котором они говорят с домашними или другими значимыми взрослыми, и уж тем более на «взрослый» язык, свойственный старшим семейным статусам (и публичному пространству) и оперирующий категориями ответственности, соответствия ожиданиям других людей и принятым моральным нормам и т. д.

Коммуникативное поведение человека, который в силу тех или иных обстоятельств считывает свою среду пребывания, опираясь на стайный уровень ситуативного кодирования, отличается рядом особенностей — таких, скажем, как повышенная агрессивность, готовность к конфликту, наклонность к демонстративным формам поведения. Отсутствие вмененных статусов вынуждает человека к действиям, которые в рамках семейных и соседских контекстов выглядели бы неуместными. Здесь же активная демонстрация прав на тот или иной статус не просто уместна, а категорически необходима: нет иной возможности «прояснить ситуацию» и выстроить необходимую иерархию, социальную и ценностную, установить порядки взаимодействия и т. д. Необходимость прогнозировать поведение других заставляет нас внимательно присматриваться к ним в поисках говорящих (то есть пригодных для того, чтобы запустить наши инференциальные системы) признаков, которые выдадут нам те или иные присущие этим людям качества. А еще мы знаем, что присматриваемся не только мы — присматриваются и к нам. И если не «помочь» другим считывать тебя именно так, как тебе удобно в данный момент и выгодно на перспективу, результат может быть непредсказуемым. Поэтому повышение любыми возможными способами собственных ставок и параллельное принижение чужих — вполне законная и ожидаемая стайная стратегия как при «первом знакомстве», так и при любых изменениях ситуации, чреватых переменами в сложившихся внутригрупповых порядках взаимодействия.

Отсутствие вмененных статусов заставляет привлекать особое внимание к статусным атрибутам. В этом отношении весьма показательны различия в практиках захоронений, принятых в разных культурных зонах в архаических индоевропейских культурах. Статусных мужчин, умерших на своей земле, с завидным постоянством хоронят очень скромно, с минимальным набором погребальных атрибутов: ведь они фактически не выходят за пределы семейной социальной среды, включающей как живых, так и мертвых членов семьи, а потому нет никакого смысла подчеркивать их и без того очевидный высокий социальный статус. Захоронения же воинской знати на откровенно маргинальной территории — вроде знаменитых скифских курганов Северного Причерноморья — поражают обилием и роскошью погребального инвентаря: человек, которому суждено лечь в «ничью» землю, далеко от отеческих могил, вынужден после смерти доказывать свое право на почетный посмертный статус. Члены маргинальных воинских союзов и тех социальных институций, которые в той или иной мере таковым наследуют (княжеские дружины, нерегулярные или, наоборот, элитные воинские формирования, криминальные «бригады»), и при жизни, как правило, наклонны к откровенно демонстративному поведению, включающему в том числе и разного рода практики «наглядной демонстрации фарна». В предельном виде эта тенденция была представлена, к примеру, в традиционных культурах индейцев прерий, где сложные головные уборы из перьев представляли собой одновременно послужной список и наградной лист каждого воина. Каждое перо, особым образом подрезанное, подкрашенное, с подвешенными к нему бисеринками и т. д., служило знаком охотничьей или воинской (по некоторым сведениям — и любовной) победы. Таким образом, в любом контексте, связанном с необходимостью демонстрации прав на высокий ситуативный статус (война, дипломатические и матримониальные контакты и т. д.), каждый мужчина мог предъявить сразу весь накопленный за всю свою жизнь символический капитал — как с точки зрения суммарного объема, так и с точки зрения многообразия.

Повышенная агрессивность в значительной степени тоже рассчитана на демонстративный эффект — как в отношении оппонента, так и в отношении членов собственной группы. Ситуативность статусных характеристик предполагает высокую готовность к риску: чем выше ставка, тем выше может быть потенциальный выигрыш. Подобная поведенческая логика приводит к тому, что ценность риска здесь начинает превышать ценность самосохранения, и возникает парадоксальная ситуация, при которой целые группы людей, по тем или иным причинам выстраивающие свои проективные реальности с преимущественной опорой на стайный уровень ситуативного кодирования, фактически отказываются от одного из базовых инстинктов, свойственных всему живому, — инстинкта самосохранения. Отсутствие вмененных ценностей лишает подобные среды устойчивых представлений о ценности чего бы то ни было, кроме тех факторов, которые здесь и сейчас способны влиять на повышение ситуативного статуса, — в том числе и о ценности человеческой жизни, чужой или своей собственной. Интересно, что устойчивые культурные среды, в которых стайный уровень ситуативного кодирования является доминирующим, оказывают воздействие не только на культурные, но и на психофизиологические особенности человека. Примером могут послужить неоднократно отмечавшиеся особенности психосоматики представителей криминальных субкультур — такие как низкий порог возбудимости (постоянная готовность к крайне острой эмоциональной реакции) и, напротив, высокий болевой порог (пониженная чувствительность к боли).

Демонстративный характер социального капитала, свойственный коммуникативным средам, базовым для которых является стайный уровень ситуативного кодирования, сам по себе снимает вопрос о необходимости и действенности в их пределах того, что выше было названо репутационными стратегиями. Не то чтобы здесь совсем уже нечего было очищать и взвешивать: в любой возникающей ситуации взаимодействие исходно непрозрачных друг для друга (и, повторюсь, зачастую для самих себя) акторов требует чего-то похожего на «соседский» сопоставительный подсчет котировок — по крайней мере на начальных стадиях этого взаимодействия. Кроме того, всякая ситуация требует еще и результирующего подсчета котировок, который помогает ее участникам подготовиться к вхождению в следующие ситуативные рамки. А дальше — см. «Илиаду», с тамошними прямыми и незамысловатыми самохарактеристиками (или характеристиками) героев перед поединком, с гипертрофированной агональностью (состязательностью, от греч. agōn — буквально: борьба, спор, публичное собрание и/или состязание, сражение) подавляющего большинства сцен и с непременным результирующим «подбиванием бабок» в конце каждой такой сцены, выраженным либо «материально» (через взятую с боя «корысть»), либо через четко проговоренное повышение/ понижение ситуативно значимых характеристик персонажа. Столь же характерной для «героических» сюжетов, ориентированных прежде всего на стайный уровень ситуативного кодирования, является резкая и необъяснимая с точки зрения «психологической достоверности» смена базовых для того или иного персонажа мотиваций и моделей поведения. В первой книге «Илиады» Ахилл, оказавшийся в безвыходной ситуации, пытается разрешить ее вполне «героическим» путем — попросту убив своего оппонента, Агамемнона[5]. Но тут — прямым предшественником театрального deus ex machina — появляется Афина и останавливает его, просто-напросто схватив за волосы (Ил., I, 188 и далее). И Ахилл меняет решение.

Более того, по прошествии ничтожного с сюжетной точки зрения периода времени этот «человек войны», вполне беспомощный в дипломатических хитросплетениях, вдруг, словно по мановению волшебной палочки, превращается в тонкого и искусного переговорщика, который, прекрасно ориентируясь в меняющейся по ходу ситуации, умеет переиграть любого, даже самого искушенного оппонента — будь то Фенкис, Аякс или даже сам Одиссей (IX книга, «Посольство»). А по прошествии еще одного не слишком значимого временного отрезка снова становится «человеком войны», для которого логика мести и убийства есть единственная значимая логика. И остается таковым вплоть до последней книги, когда старику Приаму еще раз удается «перекодировать» его в «мужа совета». Объяснять всю эту чехарду исходя из чисто психологических мотивировок, опирающихся на базовую идею «единой человеческой личности» (персонаж поворачивается к нам разными сторонами этой самой личности), совершенно бессмысленно — на деле в каждый конкретный момент времени герой абсолютно аутентичен самому себе и не держит никаких фиг в кармане, никаких «других сторон» у него нет и быть не может. Вплоть до следующего момента, когда изменившаяся ситуация заставит его превратиться в совершенно иного человека[6]. Подобную же коллизию применительно к другому персонажу куда более поздней афинской театральной традиции — Этеоклу, который в трагедии Эсхила «Семеро против Фив» совершенно необъяснимым образом превращается из рассудительного государственного деятеля в ведомого родовым проклятием зверя и убийцу, — анализирует и Пьер Видаль-Накэ в одной из глав написанной им совместно с Жан-Пьером Вернаном классической монографии[7].

Поскольку стайная среда по многим параметрам категорически несовместима с «центральными» коммуникативными контекстами, а принятые в ней практики зачастую попросту непереводимы на принятые там коды, люди, оказавшиеся в ее рамках, бывают склонны настаивать на своей противопоставленности — вплоть до открытого противостояния — семейным и соседским контекстам. В рамках многих архаических культур целые группы — как правило, молодые мужчины — оказывались вытесненными в «зону войны и охоты». Переизбыток женщин, коммуникативные и поведенческие навыки которых, как правило, формируются с акцентом на манипулятивные стратегии, в гораздо меньшей степени чреват возникновением антагонистических внутригрупповых конфликтов, чем переизбыток мужчин, наклонных, в силу транслируемых гендерных культурных стереотипов, к силовому и агрессивному решению проблем — особенно в тех случаях, когда их статусное самоощущение неустойчиво. Поэтому в условиях общей скудости ресурсов жесткий патриархальный вариант социальной самоорганизации, связанный с закреплением позиций отцов семейств и с максимально возможным ограничением их числа за счет вытеснения на периферию некоторого количества других мужчин, представляет собой максимально устойчивую микросоциальную структуру. При этом младшие мужские статусы, ограниченные в доступе к основным ресурсам группы, должны так или иначе компенсировать ущербность своего положения, выстраивая такие проективные реальности, которые позволяли бы им, по крайней мере ситуативно, в рамках своей среды, чувствовать себя ненамного ниже отцов семейств, а по возможности — устанавливать альтернативную статусную иерархию со своими собственными высокими позициями. А для этого необходимо радикально переформатировать систему ценностей, принятую в «центральной» культурной зоне, — так, чтобы отсутствие доступа к ресурсам воспринималось не как недостаток, а как достоинство.

В самом общем виде можно сказать, что система представлений, основанная на отказе от ценностей, принятых в культурных зонах, ориентированных на семейный и соседский уровни ситуативного кодирования, строится вокруг концепта «свободы». При восприятии вмененных и обязывающих характеристик социального статуса как сковывающих человека отсутствие таковых не может не оцениваться позитивно. В свою очередь стайные ситуативные контексты, с их непредсказуемостью, необходимостью ярких демонстративных элементов поведения и возможностью резких статусных подвижек, должны восприниматься как желанная отдушина, противопоставленная «зонам несвободы». Презрение профессионального воина к «мужику», блатного — к «лоху», кочевника — к земледельцу имеет под собой примерно одни и те же основания. Особую роль играет и возможность выстраивать параллельную статусную иерархию, которая по регламентации, внешней атрибутике и поведенческому маркированию властных позиций не только не уступает, но и превосходит иерархические системы центральных культурных зон. Все основные аристократические традиции европейского круга культур восходят по преимуществу к дружинным моделям группового взаимодействия, то есть к сугубо стайным контекстам. И как архаический «звериный стиль» имеет очевидные параллели в средневековой светской символике (вплоть до геральдической), так и поведенческие модели, выработанные в рамках архаических воинских мужских союзов, с завидной регулярностью просвечивают сквозь утонченный дворянский этикет.

В маргинальных культурных средах, ориентированных на стайный уровень ситуативного кодирования, зачастую вырабатываются специфические поведенческие и речевые коды, которые противопоставляются кодам «центральным», противопоставляются самыми разными способами, начиная от принципиальной непрозрачности — и до иронического и травестийного оперирования элементами «центральных» кодов с целью их ситуативного «принижения» с параллельной демонстрацией собственной «крутости». К первой категории в большей степени тяготеют «тайные языки» и арго, а также системы визуальных знаков, свойственные специализированным «стайным» средам — таким как среды криминальные, воинские, охотничьи, морские и т. д. Ко второй — особые речевые и поведенческие модусы, характерные для подростковых и «уличных» сред, включая, скажем, такие явления, как русский мат и параллельные ему речевые системы в других индоевропейских языках. Как правило, носители такого рода кодов придают владению ими особую значимость, поскольку от степени прозрачности/непрозрачности кода для участника стайной коммуникации во многом зависит его ситуативный статус. При этом право на владение кодом нужно еще заслужить. Так, человек, плохо понимавший «блатную музыку», оказывался в советской тюремно-лагерной среде в крайне трудном положении и не мог претендовать не только на высокий ситуативный статус, но и на то, что другие участники коммуникации будут учитывать даже самые элементарные его интересы. При этом «фраер», то есть человек, не принадлежащий к уголовной среде по роду основной деятельности, который пытался «ботать по фене», «канать под масть» (так называемый «блатыканный фраер»), не только не признавался за своего, но зачастую прямо наказывался за попытку присвоить не подобающий ему маргинальный статус.

Стайный уровень ситуативного кодирования «обитает» на любых окраинах культурных пространств. Однако и в пределах центральных культурных зон он с готовностью заполняет любые ниши, в которых по тем или иным причинам бывает ослаблено присутствие семейного и соседского уровней ситуативного кодирования — хотя бы в силу того, что в рамках конкретной коммуникативной ситуации сошлась однородная в гендерном и возрастном отношении группа людей (желательно мужчин) с ослабленными, хотя бы на время, семейными и соседскими мотивациями. Лучшим примером подобной ситуации — устойчивой настолько, что она приобрела статус особого социального института, — может служить древнегреческий симпосий. Более близкие примеры можно найти в любых видах деятельности современного городского мужчины, которым он предпочитает отдаваться исключительно в компании с друзьями-мужчинами: баня, рыбалка, разного рода мальчишники и т. д.

Еще одно свойство стайного уровня ситуативного кодирования — это наличие особого «стайного обычного права», распространяемого исключительно на тех людей, которые воспринимаются как принадлежащие к «своему» культурном пространству. Так, в городах, поделенных подростковыми группировками на подконтрольные им микрорайоны, жесткое и не терпящее исключений уличное право, в силу которого человек может чувствовать себя в безопасности только в пределах собственного микрорайона, а любой выход за его пределы воспринимается как провокация, распространяется только на конкретную гендерно-возрастную страту. Верхние и нижние возрастные границы этой страты размыты — в группировку может входить и восьмилетний брат одного из «пацанов», а при разборках микрорайон на микрорайон могут вольно или невольно оказаться вовлеченными в уличную драку и мужчины более старших возрастов, обычно не принимающие участия в подобного рода активности[8]. Но в целом они выдерживаются достаточно четко: вовлеченность младших возрастов в такого рода группы подается и воспринимается как отличие, то есть берут не всех и не сразу, покидают группу, как правило, «остепенившиеся» молодые мужчины — те, кто женился, устроился на престижную работу и т. д. В архаических культурах существование такого рода групп было оформлено гораздо более четко и вписывалось в общепринятые системы социализации. В современных городских условиях молодой мужчина вполне может социализироваться и помимо какой бы то ни было вовлеченности в подобные группы, однако в маргинализированных городских средах, особенно в периоды социальных кризисов, эта элементарная, а потому наиболее очевидная система ранней вторичной социализации становится если и не доминирующей, то крайне значимой.

Избирательность маргинального права может распространяться и на другие депривированные категории населения, не обязательно совпадающие с конкретной группой по гендерно-возрастным признакам: на бомжей, сумасшедших и разного рода чужаков, начиная от приезжих из других мест и заканчивая представителями других национальных и конфессиональных сред. В то же время в ситуациях радикальных социальных сломов и трансформаций, когда принятые в обществе в целом иерархизированные системы статусов оказываются вдруг в той или иной степени нерелевантными, повышенное раздражение могут вызывать как раз те маркеры, которые ранее свидетельствовали о высоком социальном статусе: достаточно привести пример выраженной ненависти к «буржуйским» атрибутам (вплоть до шляп, пальто и очков) в послереволюционной, радикально маргинализированной России.

Все эти особенности маргинальных культурных сред так или иначе вытекают из тех навыков «считывания» среды пребывания и собственного поведения, которые человек приобретает, овладевая стайным уровнем ситуативного кодирования — чаще всего еще в относительно раннем детстве, «в песочнице». Обычные ошибки, возникающие при анализе поведения людей, определяемого вовлеченностью в подобного рода культурные среды, как правило, являются следствием отсутствия привычки к «переводу» с одного уровня ситуативного кодирования (стайного) на другой (скажем, публичный либеральный дискурс состязательного правосудия, в основании которого лежит соседский уровень ситуативного кодирования). Усугубляет ситуацию, как правило, еще и представление о «правильности» одних способов кодирования и «неправильности» других, подлежащих исправлению и тотальному перекодированию. Поведение школьников, устроивших драку класс на класс на заднем дворе школы, увиденное глазами учителя, в этом смысле не слишком отличается от «поведения» солдат в зоне активных боевых действий, увиденного глазами корреспондента столичного телеканала, профессионального правозащитника или представителя международной гуманитарной организации. Впрочем, эта «непереводимость» тоже является ситуативно обусловленной, и как раз «проблема перевода», судя по всему, и порождает целый ряд культурных практик, включающих в себя, среди прочего, и такие явления, как эпическая традиция. Не случайно в той же девятой книге «Илиады» Ахилл, «перенастроившийся» с маргинальных стратегий, свойственных «младшей» поведенческой модели и ориентированных на kleos «славу», на «старшие», ориентированные на nostos, «возвращение», сопряженное с необходимостью «перевести» накопленный в маргинальных воинских контекстах «злой», «нечеловеческий» символический капитал, занимается тем, что «поет славу» — то есть, собственно, переводит одни символические формы на язык других, приемлемых в «правильных», центральных культурных зонах, где убийство и насилие неприемлемы, но песни о совершенных «где-то там» убийствах и насилиях вполне могут увеличить суммарный социальный капитал как самого героя, так и его семьи. Как и повествование о военных (или подростковых) подвигах, исполняемое в «правильном» статусном контексте «правильным» статусным человеком в рамках соответствующего нарративного и перформативного жанра[9] — скажем, жанра встречи ветерана войны со школьниками или жанра рассказа дедушки в кругу родственников и знакомых о своей бурной молодости.

Как создаются репутации: Одиссей у феаков

В «Одиссее» главным сюжетным стержнем является прохождение героем границы между двумя культурными зонами, маргинальной и статусно-хозяйственной, с параллельной адаптацией того колоссального символического капитала, который был накоплен Одиссеем за время, предшествовавшее Троянской войне, на протяжении самой войны, а также за время затянувшегося на десять лет возвращения — к новым статусным ролям и поведенческим стратегиям, которые должны характеризовать не Одиссея-героя, то есть в его случае убийцу, хитреца и провокатора, но Одиссея-царя, любящего мужа и отца, хозяина своего дома и слова, и благорасположенного покровителя всех, кто отдается под его покровительство.

Страна феаков это первая земля, населенная людьми «приветливыми, богобоязненными и справедливыми», попавшаяся Одиссею на пути к дому[10], — и одновременно последняя остановка на этом самом пути. И с данной точки зрения ее вполне можно воспринимать как генеральную репетицию собственно возвращения, во время которой все составляющие этого сюжета должны быть отработаны в игровой форме, прежде чем окончательно облечься реальностью. Характерно, что начинается этот эпизод для Одиссея с точки надира: вся добыча, вывезенная им из-под Илиона, все товарищи, которые составляли его, военного вождя, «большое тело» и были — среди прочего — еще и носителями знания о нем как об удачливом командире, все это пропало бесследно, рассеявшись по попутным островам и морским зыбям. Он в буквальном смысле слова гол как сокол, да еще и нечист: что ж, весьма говорящий образ для человека, который после двадцатилетних мытарств по маргинальным (вплоть до совершеннейшей запредельности) пространствам оказался среди «нормальных» людей.

Первый человек, которого Одиссей, вовремя очнувшись от тяжелого забытья, видит на морском берегу — Навсикая, дочь Алкиноя, местного царя: этакое предвестие другой девы, которая встретит его буквально через пару дней уже на Итакийском пляже. Впрочем, и Навсикаю на берег отправила все та же Афина, которая незримо помогает герою адаптироваться к процессу пересечения границы[11]. Одиссей весьма показательным образом не произносит в своей первой речи, обращенной к феакийской царевне, ни слова неправды и даже ни единой двусмысленности. Он даже называет то место, из которого вышел в море двадцать дней тому назад (по числу проведенных вне дома лет) — Огигия, остров нимфы Калипсо. Впрочем, никаких сведений, касающихся собственной личности, он тоже не озвучивает: все и без того ясно — он нищий и несчастный странник, жертва кораблекрушения и ревнивого гнева со стороны богов, и единственное, о чем он ее просит, это дать ему кусок мешковины, чтобы прикрыть наготу, а еще — указать дорогу в город, где он сможет попросить о помощи кого-нибудь из добрых людей. Комплименты, которыми он щедро ее одаривает, сопряжены прежде прочего с двумя вещами — с ее девственным статусом[12] и с ожидающими ее радостями счастливого брака. Навсикая объясняет, как ему пройти к родительскому дому, и дает совет обратиться не к царю, а к царице.

Путь Одиссея к дому Алкиноя отмечен еще одной особенностью, живо напоминающей о грядущей высадке на Итаку. Афина задействует здесь все ту же излюбленную богами тактику отведения глаз, alloeidea. Дженни Клей, автор уже упоминавшейся книги «Гнев Афины. Боги и люди в "Одиссее"», дает этому понятию следующую характеристику: «Это слово <...> сводит в единое целое специфическое умение гомеровских богов <...> изменять облик вещей или делать их невидимыми, оставляя при этом саму их природу в неприкосновенности»[13]. Разница со сценой встречи между Одиссеем и Афиной на Итаке в том, что глаза отводят не Одиссею, а всем, кто встречает Одиссея по дороге и попросту не замечает его. Таким образом одна из прежних doloiхитростей Одиссея, имя Никто, которым он когда-то, десять лет тому назад, назвался в пещере Полифема, чтобы выпутаться из смертельно опасной ситуации, превращается в овеществленную метафору: Одиссей и впрямь Никто, его попросту не существует, и порядочные феаки в буквальном смысле слова в упор его не видят. Еще один говорящий образ, за которым явственно просматривается полное социальное ничтожество персонажа, вернувшегося в человеческий мир из маргинальных далей.

Единственный, кто не только попадается ему на глаза, но и видит его — опять же, девушка с кувшином, под видом которой скрывается, ну конечно, Афина, которая лично доводит его до Алкиноевых палат, предупредив, чтобы он ни с кем не заговаривал по дороге. Она же попутно сообщает ему родословную царя и царицы. Тьма вокруг Одиссея рассеивается только в тот момент, когда он уже обнимает колени царицы и произносит хорошо продуманный текст приветствия и просьбы:

Дочь Рексенора, подобного силой бессмертным, Арета,

Ныне к коленам твоим и к царю и к пирующим с вами

Я прибегаю, плачевный скиталец. Да боги пошлют вам

Светлое счастье на долгие дни; да наследуют ваши

Дети ваш дом и народом вам данный ваш сан знаменитый.

Мне ж помогите, чтоб я беспрепятственно мог возвратиться

В землю отцов, столь давно сокрушенный разлукой с своими.

(Од., VII, 146—152)

Закончив эту краткую речь, Одиссей отходит к очагу и садится прямо в рассыпанную там золу. Сказанное и сделанное им считывается исключительно на двух «центральных» уровнях ситуативного кодирования, семейном и соседском. Он начинает с того, что обращается не к хозяину дома (что предполагало бы «соседские» по сути своей отношения между мужем и мужем), а к хозяйке, подчеркнув при этом как ее высокий семейный статус (с отсылкой к предкам и покровительствующим семье богам), так и свой собственный, совершенно ничтожный. Он не пришел сюда как гость, готовый предложить дружбу и взаимопомощь, основанные хоть на каком-то, но паритете сторон. Он пришел как проситель. Тут же он обращается — через царицу, чьи колени он обнимает, — к царю и к «пирующим с ними», то есть к хозяину дома как к центральной фигуре не только «правильного» семейного пространства, но и не менее «правильной» социальной группы более высокого порядка, объединенной соседскими связями и кодировками. Он желает всем присутствующим (но хозяевам дома, естественно, в первую очередь) сохранения благого статус-кво, отдельно остановившись, опять же, как на семейной (дом, дети, наследование), так и на соседской (высокий социальный статус, признанный жителями города) его составляющих. И завершает высказывание просьбой помочь ему самому вернуться в то пространство, в котором и он сможет вернуть себе подобающее порядочному человеку положение — вместо того, в котором пребывает сейчас и которое дополнительно подчеркивает, совершив под конец стандартный для индоевропейской традиции жест самоуничижения[14].