Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Куда бог смотрит

КУДА БОГ СМОТРИТ[1]

Кто находится между живыми, тому есть

еще надежда, так как и псу живому лучше,

нежели мертвому льву...

Все, что может рука твоя делать, по силам

делай; потому что в могиле, куда ты пойдешь,

нет ни работы, ни размышления, ни знания,

ни мудрости.

Екк. 9: 4-6, 10

Гордон рассказывал Юрию, что когда их

привели на место, там посреди заснеженной поляны

торчал кол, на котором была укреплена надпись

с номером будущего поселения.

Б. Пастернак. Доктор Живаго

Нас привели на широкую расчистку среди леса, тоже занесенную сугробистым снегом, где было несколько коробок бараков без крыш и окон. Едва наезженная дорога вела к единственному достроенному и заселенному дому, где помещались склад, кухня, конторка лагерного начальства и помещение для охраны.

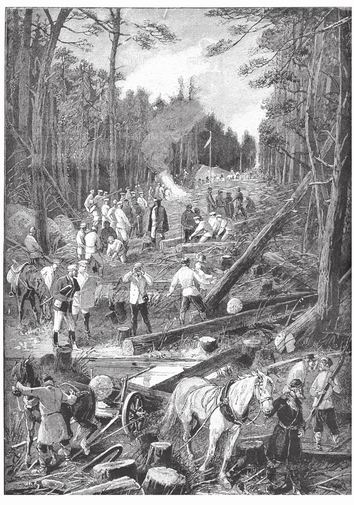

В этот же день мы перекрыли два барака жердями и натаскали туда еловых веток, завесили чем-то окна, сделали из подручного материала полки на каркасах двухэтажных сплошных нар и ночевали уже под крышей, через которую просвечивали звезды. И, несмотря на страшную тесноту, мерзли: две малюсенькие печурки на каждый барак, питавшиеся сырыми сучьями, не могли дать достаточного тепла. Месяца два продолжалось строительство новых и доведение до кондиции старых бараков, и на этом деле работали несколько бригад, в том числе и моя. Приходилось расчищать глубокий и сыпучий из-за морозов снег, долбить ямы в промороженной земле, делать элементарную плотницкую работу. Большинство же бригад были выведены в лес на расчистку трассы будущей дороги. И хотя и нам, в зоне, приходилось трудно, было понятно, что работа в лесу гораздо тяжелее: возвращавшиеся с работы оттуда едва волочили ноги. Нормы выдачи еды были такие же, как и в Самарлаге, но было ее почему-то и меньше, и качеством похуже. Все голодали, особенно, конечно, работавшие в лесу.

Через некоторое время, когда работа по баракам приблизилась к завершению, а все прибывшие разместились в бараках не только достроенных, но позже оборудованных нарами вагонного типа, для которых даже были привезены настоящие струганные доски из Коряжмы (для прочих нужд доски мы добывали, раскалывая клиньями стволы сосен; доски получались кривые и шероховатые), еще несколько бригад, в том числе и моя, были переведены на лесную работу. Тут я на собственном опыте узнал, что это такое — заготовка леса без всяких механизмов, только вручную, да еще в глубоком снегу.

Расчистка снега у комля, спиливание дерева почти на уровне земли, обрубка сучьев и их сжигание в костре, разделка ствола, переноска получившихся бревен в штабель и формирование штабеля — все требует сил, которых у нас было мало. Мы все время менялись, чтобы распределить работу поровну, и пильщик, переходя на работу с сучьями, мог немного вздохнуть. А переноской бревен занимались все, и когда попадалось толстое дерево, которое поднять нам было не по силам, мы тащили его волоком по кочкам, впрягшись в веревки и слушая команду старшего. Мы работали за еду, но часто не могли выработать полной ее нормы, хотя и полной нормы было мало, чтобы восстановить затрату сил при такой работе. Работа была и опасна: неопытные и слабосильные люди не умели управлять падением срубленного дерева, и оно падало иногда не туда, куда должно было бы упасть, а неожиданно начинало клониться прямо на группу других работающих, которые не всегда успевали отбежать в безопасное место через кочки и подлесок; ранения (до увечья) бывали частыми, иногда бывали и убитые на месте.

С первого дня началось, медленное пока, круженье воронки голодного Гольфстрима, люди слабели. Недостаточная еда не могла восстановить убыль сил, вызванную тяжелой работой, и ночь не приносила полноценного отдыха: на неровных грубых нарах не было ничего постельного, и мы спали, подстелив под себя свою одежду и ею же укрываясь от холода. Кроме того, все обовшивели, и ночью надо было исхитриться, дождавшись очереди, провести швы своего белья по разогретой трубе печурки, на что далеко не у всех находились силы, и к утру все были опять равно вшивыми. Не только бани — просто умыться утром и вечером воды не было. И так продолжалось не один месяц.

К тому времени, когда и я попал на работу в лес, уже не один десяток людей из лесных бригад был увезен в Коряжму, где помещался госпиталь, и очень небольшое число их вернулось после госпиталя. Мое нисхождение в голодный Гольфстрим было стремительным из-за природной слабосильности, тем более что я не всегда получал полную норму еды — справедливо, по выполненной мною работе.

Уже был апрель, снег осел, и стали появляться проталины, когда начальство решило построить забор вокруг бараков, построить по правилам, по полному размеру будущего лагпункта, тем более что уже были попытки побега. Попытки эти были безнадежными: изнуренные голодом люди, плохо ориентировавшиеся на местности, не имевшие никаких запасов еды, едва одетые, не могли уйти далеко. Один-два были убиты в ближайших окрестностях, остальные препровождены в Коряжму для следующего суда.

Надо было построить высокий забор из вертикальных плах с колючей проволокой поверху и сторожевыми будками, возвышающимися по углам. Сотни две людей раскалывали бревна на плахи, долбили еще мерзлую землю, тесали столбы и прожилины — все это в каше полуталого снега, падая и оскальзываясь. Слабосильные и неумелые, они не могли управляться с инструментом, и удары лопаты или топора часто приходились по рукам и ногам — своим и чужим. Если в лесу топоры были только в руках пильщиков и сучкорубов, то здесь все размахивали каким-нибудь опасным железом, и число несчастных случаев было гораздо большим.

Я лучше многих владел инструментом и даже имел кое-какие навыки в плотницкой работе. Вероятно, поэтому однажды бригадир выдал мне особо хорошо заправленный топор и велел приготовить запас клиньев для раскалывания плах. Выбрав подходящие, по возможности прямослойные чурбаки, я принялся за работу. Но то ли один из моих очередных клиньев пошел юзом по пеньку, на котором я его обрабатывал, то ли я оскользнулся на мокром снегу, но я промахнулся, и удар пришелся мне по левой руке и правой ноге. Рана на ноге оказалась небольшой, но рука была повреждена серьезно, и меня отвели к лагерному фельдшеру. Боль была сильной, но сильнее был страх: отчаявшиеся люди часто нарочно ранили себя, пытаясь хоть на время уйти от голодной гибели, и уже были осужденные за членовредительство. Фельдшер задал мне странные вопросы, казалось, не имеющие отношения к происшествию: о моей прошлой жизни, о лагерной ее части, о книгах, и заполнил бумагу, в которой событие было охарактеризовано как несчастный случай. Потом, много лет спустя, я встретился с ним в Ухте, где он был одним из инспекторов котлонадзора, встретился по поводу согласования одной схемы, монтажом которой я тогда руководил. Он оказался инженером-теплотехником, и дельным, мы обсудили вопрос, решили неясности и предпочли не узнать друг друга.

Меня освободили от работы, я мог отлежаться на нарах и получать норму еды больного, которая не была даже приблизительно равна норме еды работающего — кто не работает, тот не ест, — идеальный закон был выдержан, и я продолжал быть всегда голодным. На ослабленный организм дополнительно навалилась болезнь вроде дизентерии (а может быть, голодный понос), дополненная вскоре малярией, дремавшей во мне еще с гурьевских времен. Она была трехдневной; день озноба и жара, день слабости — такой, что руку не поднять, день спокойный, которого мало, чтобы прийти в себя. Уже через несколько дней даже моя маленькая пайка стала оставаться недоеденной, слабость увеличивалась, и я с большим трудом мог, держась за стенку и опоры нар, добраться до отхожего места на дворе. Голова болела почти все время, а в свободное от боли время была пуста или наполнена мутным туманом. Однако именно в это время я наконец получил возможность определиться в этом пространстве четвертого измерения, некоторые координаты сейчас попытаюсь очертить. Наблюдения самарлаговские, здешние, коряжемские, и последующих за Коряжмой лет суммированы в последующем изложении.

Стратиграфия

Сфера существования и действий заключенных лежала целиком в пересечении сфер лагерной, охраны и производственной. Поскольку источником ценностей может быть только труд, а производительный труд был обязанностью заключенных, остальные сферы существовали за счет труда заключенных, и рассказы о бесплатной рабочей силе заключенных — миф для малограмотных: все, что производилось таким трудом, стоило обществу в три-пять раз дороже, чем производимое обычным образом.

Лагерная сфера должна была обеспечить существование и дисциплину заключенных такими, чтобы наибольшее их число выходило на работу и работало с наибольшим результатом.

Охрана организовывала соблюдение режимных требований и поддержание дисциплины внутри лагеря и на производстве.

Производственное управление, как и обычно, распоряжалось, где, когда и что делать.

Идеальной, очевидно, с точки зрения конструктора этого механизма была бы картина, когда заключенные, накормленные, одетые и здоровые, в соответствии с утвержденными нормами (лагерная часть), стройными колоннами (охрана) идут на великие и не очень великие стройки и работают на запланированных и хорошо организованных рабочих местах (производственная часть). На деле все получалось куда как хуже.

Неэффективность подневольного труда установлена давно, она была одной из важнейших причин падения великого Рима, что справедливо, по-моему, указывается историками. Неэффективность нашего труда в этой системе многократно увеличивалась постоянными неувязками во всех упомянутых сферах регулирования нашего быта и работы. Перманентные перебои в снабжении самым необходимым, в том числе и продовольствием (особенно после начала войны), большое количество малограмотных и просто неспособных людей в лагерной сфере, противоречивость инструктивных указаний сверху, по которым действовали все эти сферы, приводили к тому, что мы очень часто и подолгу ходили в лохмотьях, голодали, и процент больных среди нас был раз в пять больше, чем среди нормальных людей.

Я говорю о числе фактических больных: с точки зрения лагерной медицины больными были только те, кто уже почти не мог переставлять ноги. Прочие все были обязаны идти на работу, где они не могли заработать себе достаточной еды и более или менее скоро ослабевали настолько, что уже переходили в разряд больных даже с точки зрения лагерной медицины и большей частью погибали.

Сферы лагерная и охраны в своей внутренней жизни руководствовались уставами, производственная — служебными инструкциями, поэтому я не останавливаюсь на их устройстве, только скажу, что полное соблюдение всех пунктов инструкций лагерных и охранных могло бы привести к невозможности производственной деятельности, поэтому обычно инструкции соблюдались всегда с некоторыми допусками. Проявления произвола по отношению к заключенным были ограничены этими инструкциями, и хотя и бывали, но были нечастыми и только на низшем уровне лагерного начальства.

Лагерное население четко делилось на три главные группы:

пятьдесят восьмая тогда составляла главную часть этого населения, и в нее входили представители всех специальностей. Отсюда черпала производственная сфера своих инженеров, техников, счетных работников, организаторов производства; отсюда же шли медики всех рангов в лагерную сферу;

бытовики (растратчики, мошенники, проявившие халатность по работе, аварийщики — мелкие), в числе которых было много конторских работников. Многие из них шли в лагерную часть по учету, снабжению, быту — туда пятьдесят восьмая почти не допускалась;

уголовники (блатные), среди которых представителей интеллигентных профессий не было, но случались мастера по рукоделью, вроде штукатуров, слесарей, маляров.

Пятьдесят восьмая и уголовники были группами, солидарными внутри каждой группы, и жили в постоянной конфронтации между группами. Уголовники отличаются неустойчивой психикой, легко возбуждаются и числят себя подлинными гражданами СССР, обязанными преследовать всех и всяких врагов народа, в первую очередь тех, которые находятся рядом, то есть нашего брата, пятьдесят восьмого. Воровство, побои, иногда избиения до смерти, не говоря уже о постоянных издевательствах и ругани, — вот обычные проявления этой ненависти, причем нельзя сказать, что есть причина таких проявлений — увлеченность тогдашними популярными лозунгами, желание подслужиться к начальству или желание самоутверждения. Но при обычном подавляющем численном превосходстве пятьдесят восьмых уголовники не могли проявиться в полную силу, и только при случае показывали свое естество.

Содержание пятьдесят восьмой вместе с уголовниками было, конечно, жестокостью, однако обоснованной законно: наш Уголовный кодекс не делит статьи уголовные и те, которые в представлении общественного мнения могут быть названы политическими. Мелкое лагерное начальство иногда пользовалось этим обстоятельством для преследования особенно не угодившего ему пятьдесят восьмого, помещая этого пятьдесят восьмого в карцер за ничтожный проступок, в карцер, где уже были блатные, то есть обрекая пятьдесят восьмого на полный голод и побои, или определив пятьдесят восьмого в бригаду уголовников, где издевательство могло оказаться невыносимым.

Бытовики тоже не любили блатных и сочувствовали нашему брату, при случае могли помочь и во всяком случае не преследовали нас, пользуясь своим служебным положением в лагерной службе.

Специалисты были нужны на строительстве, и следствием было то, что значительная часть пятьдесят восьмых не выматывалась физически и получала сносную еду. Кроме того, пятьдесят восьмые организовали или участвовали в организации производства, и все, что можно было сделать для того, чтобы условия работ были выносимыми, а результат работы был наибольшим, тоже обеспечилось пятьдесят восьмыми. От них же зависела расстановка бригад, и даже уголовники были вынуждены почти к уважению по отношению к пятьдесят восьмым.

Все это на местах управлялось начальником лагпункта, а на более высоком уровне — начальником отделения строительства, а на высшем — начальником управления строительства в Княж-Погосте.

Но кроме перечисленных подразделений был в системе третий отдел — НКВД в НКВД, который имел свои тюрьмы в этой тюрьме и делал ту же работу, что и повсеместные НКВД на воле, — боролся с врагами народа в лагерной системе. И всякая неустройка в работе или вольное слово могли стоить оступившемуся нового срока или жизни (особенно после начала войны) независимо от его положения: заключенный или вольнонаемный, даже офицер равно находились под постоянным наблюдением. На лагпунктах бывал обычно только один уполномоченный Третьего отдела, но располагавший несколькими осведомителями — конечно, тайными. Осведомитель из заключенных очень рисковал: даже подозрение могло привести его к гибели при невыясненных обстоятельствах или просто от голода при непосильной работе, на которую он попадал каким-то случаем и выбраться с нее уже не мог. Я не знаю, какими посулами или подачками добивались их согласия на эту работу, но они были, и страх и подозрительность правили в лагере так же, как и на воле.

После нескольких недель тихого угасания на нарах меня в числе еще восьми — десяти других больных отправили в Коряжму, где помещался отделенческий госпиталь. Нам дали телегу, и под конвоем стрелка охраны по тряской гати мы добрались до больничных бараков комендантского лагпункта. Этот небольшой путь, всего восемь километров, мне едва удалось преодолеть: на телеге я терял сознание от головной боли, пешком идти сил не было. Уже почти не могу вспомнить, а наверное, и тогда не понял, как оказался лежащим на настоящей железной кровати с сенным матрасом и такой же подушкой, под грубым шинельным одеялом. По краю одеяла ползла жирная белая вошь, и у меня не было сил хотя бы сбросить ее на пол.

Чистый, остриженный, без вшей, лежащий на мягком матрасе под настоящим одеялом, я испытал чувство вхождения в покой и отрешенность, какую, вероятно, испытывает праведник, добравшийся до рая. Только очень болела голова, и я попросил санитара дать мне что-нибудь и, проглотив порошок, стал засыпать. И тут из коридора донеслось радио: «Вальс цветов». Давно уже не слышавший музыки, я воспринял эту всем существом: вонь барака, наполненного желудочными больными, черная гибель вокруг и во мне, и вот — музыка, эманация вечности. Впечатление от этой нехитрой мелодии было одним из самых сильных музыкальных впечатлений за всю мою жизнь, хотя мне потом довелось бывать в концертах столь высокого качества музыки и исполнения, что и парижской или лондонской публике не снились.

На другой день ко мне подошел врач, заключенный средних лет, спросил, прослушал, и во взгляде его было понимание, внимательность, сочувствие, какие были во взгляде доктора Гофланда, нашего домашнего врача в Удинске; я понял, что будет сделано все возможное, чтобы поставить меня на ноги.

Тогда вошел в широкую практику акрихин, и моя малярия дней через десять сдалась; рана на ноге совсем прошла, на руке уже зарастала, слабость несколько отступила. Я стал помогать санитарам в их работе по палате, разносить еду лежачим, раздавать лекарства и т. д., хотя голова еще покруживалась и нужно было иногда, двигаясь между рядами кроватей, придерживаться за их спинки. Доктор, несмотря на свою постоянную занятость, иногда находил время побеседовать со мной на посторонние темы, касавшиеся литературы, музыки, развития событий в мире, и, видимо, симпатизировал мне, мальчишке, попавшему в такую передрягу, Но сейчас я думаю, что это была симпатия не личностная, а групповая — мы были одной крови по Киплингу.

Санитары были работящие, но малограмотные, и доктору приходилось много времени тратить на заполнение карточек больных. Поэтому он попросил меня в конце дня разносить по карточкам лекарственные назначения. Карточки, заполненные смесью русского и латыни, выкроенные из каких-то бухгалтерских ведомостей, были почти нечитаемы из-за традиционно неразборчивого врачебного почерка нашего доктора, да и не интересны: слово «алиментарный» (связанный с голодом) повторялось почти во всех. Но когда я дошел до своей карточки, я постарался в ней разобраться и обнаружил в ней запись о болезни, которой, я доподлинно знал, у меня не было. Я хотел было сказать об этой ошибке доктору, но сообразил, что запись эта сделана сознательно: такая болезнь требует длительного лечения и назначения диеты, особо питательной (но бессолевой). Благодаря этой записи меня можно было хорошо подкормить и выдержать до действительного выздоровления, что и было сделано. Доктор наш был замечательным врачом, его скоро расконвоировали, к нему обращались вольнонаемные, скоро он стал очень известен и лечил всю лагерную верхушку, став главным врачом больничного городка управления.

Рядом со мной по одну сторону моей койки лежал киргиз в последней (уже не заразной) стадии сифилиса, но по какому-то другому, обычному в тех обстоятельствах поводу, у которого я выменивал соленую рыбу к своей бессолевой диете на кусок сахара, человек спокойный и рассудительный, бригадир или председатель верблюжьего колхоза. Он медленно выздоравливал от своей второй болезни, тосковал по своим жарким предгорьям и много рассказывал о природе и людях своей страны. С другой стороны был молодой белорус, взятый с последнего курса мединститута, уже сложившийся врач. Сюда он попал после того, как отскочивший комель поваленного дерева ударил его по крестцу. Кости не были повреждены, но функция мочевого пузыря была нарушена, и он мучился постоянными болями. Но еще до несчастного случая он простудился (обычное дело: тяжелая работа, постоянный голод, просушиться негде) и заболел туберкулезом гортани. Тогда и там не было никаких возможностей ему помочь, и он был обречен, что хорошо сознавал и, будучи квалифицированным медиком, день за днем давал мне отчет в том, что происходит с ним, и прогноз на будущее, которое не было очень отдаленным. Он ошибся только на один или два дня в сроке назначенной им себе смерти.

В день умирало три — пять, иногда до десяти человек, на их места прибывали новые. Их ставили в шайку с теплой водой посредине палаты и обмывали; я видел скелеты, только обтянутые кожей, почти без мускулов, с глубокими ямами за ключицами, с промежностью, ставшей сводом между бедренными костями, лишенными мяса, в вершине которого болтались съежившиеся гениталии. Среди этих людей было много народа из Средней Азии. Привыкшие к своему постоянному солнцу, здесь они были самыми неприспособленными и гибли в первую очередь, особенно почему-то таджики.

У некоторых из них из заднего прохода все время лилась желтая зловонная жидкость: это были люди в последней стадии пеллагры, авитаминоза, при котором отказывают слизистые оболочки всего пищеварительного тракта, пища перестает усваиваться, и организм все время теряет влагу. Сейчас это редчайшее в развитых странах заболевание, и способы лечения в таких экстренных случаях имеются, но тогда их не было, а в тех условиях и не могло быть. И они были обречены в первую очередь и безусловно.

Я, как всегда и везде, перечинил все плитки и проводки в больнице, снискав себе скромную известность в качестве электрика, и понемногу прирабатывал к своей небольшой больничной пайке.

Поступающим назначалось питание только с завтрашнего по прибытии дня, и им можно было дать выморочную еду, а можно было и не выдать ее, или дать поменьше — у больничной обслуги всегда находилось, чем рассчитаться со мной за мою работу.

Так продолжалось месяца два, я порядочно поздоровел, хотя слабость еще оставалась. Доктор выписал меня на легкую работу и сказал, что он переговорил с людьми из части связи обо мне и что, по всей вероятности, меня туда возьмут.

Я не успел привыкнуть к своей работе по двору, которую мне дали в лагерной конторе, работе нетрудной, но зато и полуголодной, когда через несколько дней пришел человек из части связи, сказал, что я теперь числюсь в колонне связи, и дал пропуск на бесконвойное хождение. я тут же пошел в контору отделения строительства, представился начальнику части и был направлен для жительства в деревеньку Песчанка километрах в полутора от Коряжмы.

Идти вот так по грунтовой дороге, одному, а не в колонне, разминуться с деревенской женщиной, сойти на обочину, пропуская подводу, когда никто не говорит «шаг вправо, шаг влево...», и не лают собаки на поводках где-то позади, — все это воспринималось как чудо, которому поверить почти нельзя. Даже можно присесть на бугорок и отдохнуть. Я сел на травку и тут впервые за многие дни увидел, как она свежа и зелена, как чист песок на обочине, какое глубокое небо надо мной. Жизнь продолжалась.

Жизнь продолжалась

За это время на лагпункте № 36, откуда меня привезли в госпиталь, осталось всего сотни полторы-две людей. Конечно, какие-то бригады были переведены на другие лагпункты, часть специалистов попала в отделение на техническую работу, и точно сказать о числе погибших нельзя, но очевидно, их было много. Были случаи, когда число погибших оказывалось еще большим, как, например, на л/п № 31, около нынешней ст. Кивер, где люди остались без продовольствия из-за бездорожья, и работа на участке даже не была начата: когда всюду трасса была расчищена от леса и шла постройка временной колеи, даже началась отсыпка полотна, на этом участке еще стоял лес. Зато был и л/п № 39 (около нынешней ст. Светик), где начальствовал бывший полковник царской армии (кажется, заключенный — такое бывало), так поставивший дело, что отход у него был не выше, вероятно, чем в среднем по стране, задавивший воровство мелкой лагерной сошки, обуздавший уголовников, обеспечивавший еду и одежду по нормам, организовавший работу так, что уже через год на участке была сделана отсыпка полотна по полному профилю.

Это подтверждает факт, что идеи истребления не было, была обычная российская неразбериха и кавардак, с каким даже царь Петр на строительстве Петербурга не справился.

Почти все погибшие прошли через госпиталь в Коряжме, и некрополь на холме в лесу неподалеку от Коряжмы был обширен и тесно населен. Археологи будущего будут удивлены тем, что в этом крупном захоронении середины двадцатого века обнаружено столько проломленных черепов (сейчас известны такие черепа из захоронений кроманьонцев и других доисторических людей), но объяснение этому простое: первое время при контроле на вахте стрелки били деревянным молотком по черепу вывозимого мертвеца — дабы сделать непривлекательным такой способ побега. Потом привыкли и молотком пользоваться перестали.

Оказалось, что связь в отделении была только в самом начале развития, и мне там дела по специальности не нашлось, но требовался нормировщик работ на постройке капитальной линии связи будущей железной дороги. я не очень хорошо знал это дело, однако скоро наловчился, научил бригадиров и прорабов заполнять рабочие сведения соответствующим образом и, пользуясь неполнотой и устарелостью нормативной документации, повел дело так, что бригады стали получать полные пайки, и работа на трассе значительно улучшилась. Жили мы, несколько человек технического и конторского штата связи, в Песчанке, где была снята для нас изба, хозяйка которой выменивала у нас кусок пайковой трески на картошку, а иногда подкармливала ячменными здешними лепешками (ярушниками), и были почти сыты.

Примерно через полгода появилось селекторное оборудование с усилительными устройствами, телефонная станция в обычном городском комплекте, и я был переведен на монтаж и эксплуатацию новых устройств, затем назначен линейным механиком на участок Котлас — Черемуха. Сначала я было устроился с жильем в городе на частной квартире, но вскорости по требованиям режима должен был перейти на лагпункт представительства нашего управления в Котласе.

Представительство это занималось обеспечением снабжения строительства всем необходимым, через контору Гулага в Котласе имело прямую связь с Москвой, ведало большими складами в Котласе. Возглавлял его культурный и опытный офицер в довольно высоком звании (который, впрочем, через год или два был арестован за махинации с мясом), а штат — человек десять — весь был составлен из пятьдесят восьмых, бесконвойных, живших на лагпункте в городе. Люди были по-настоящему интеллигенты — машинисткой, например, была дочь коменданта или главного архитектора Кремля в царские времена, русская француженка, увлеченная поклонница русской литературы, наизусть читавшая не только «Евгения Онегина», но и «Мертвые души». Остальные были ей под стать, хотя и попроще в культурном развитии. Мы отдавали часть своего пайка хозяйке соседнего с представительством домика, приплачивали ей небольшую сумму, и она в полдень кормила нас домашним обедом, вкусным, свежим, хотя и не высшей питательной ценности — в меру сытности нашего пайкового вклада. Трапезы эти были как бы возвращением в прошлое: скатерть, чистые тарелки, неторопливая беседа.

В городе у меня составились кое-какие знакомства (странным образом известный всем мой статус з/к и лагерная поношенная и не всегда чистая одежда не были препятствием к составлению этих знакомств), я прирабатывал на ремонте всяких радио- и электрических штук и мог иногда позволить себе купить в магазинах простой еды и даже зайти в книжный магазин. Это были лето и зима 1940-го, финская кампания уже началась, и еду почти всю как вымело из магазинов. Карточек еще не было, но в очередях за хлебом я, конечно, стоять не мог, и мне доставалось только то, что местный народ тогда за еду не считал, например, банка крабов или кусок сыру.

Телефонная связь с Княж-Погостом скоро установилась, но при такой дальности, да еще по перегруженной линии, была очень плохой. Мне удалось использовать какой-то подручный усилитель и дать возможность этой связью пользоваться, а когда появился селектор — мой усилитель сделал эту связь громкоговорящей и совсем комфортной. Я обслуживал также и линии от Котласа до Коряжмы и Черемухи, обходил их регулярно, устранял повреждения, делал установки и перестановки аппаратов на участке и все прочее, что надлежит делать монтеру. Много раз пришлось пройти по каждому километру линии, невзирая на дождь или мороз, иногда падая с ног от утомления, лазать по столбам, натягивать тяжелые провода (которые тоже надо было принести на себе из Котласа или Коряжмы), как потом пришлось пройти чуть ли не по всем километрам трассы от Котласа до Кожвы.

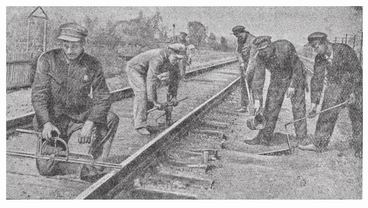

Весной 1941-го я был переведен техником на узел связи отделения в Коряжму, где монтировался полный набор селекторной связи на два направления (юг и север) для нужд строительства и диспетчерская связь для начинавшегося движения Котлас — Коряжма и Котлас — Черемуха и дальше на север (пока по временным путям).

Весь инженерно-технический штат отделения и большая часть конторских работников были набраны из бесконвойных пятьдесят восьмых, и концентрация интеллекта здесь была еще выше, чем в Котласе, — или удельное количество интеллекта на человеко-единицу. Работники все это были прекрасные, знающие и увлеченные, такие, что о сознательности их и говорить не надо, это был производственный коллектив высочайшего класса.

Тут, в Коряжме, однажды, возясь с каким-то кабелем под потолком аппаратной, я услышал выступление Молотова о начавшейся войне. Газеты мы читали, радио у нас было, мы многое знали такое, что из официальных источников узнать было нельзя, и пассаж с Риббентропом мы оценили как попытку оттянуть уже неизбежную войну. Поэтому сообщение это произвело впечатление угнетающее, и реакцией на него было то, что многие стали интересоваться способами попадания в армию. Наше небольшое начальство, естественно, распорядиться этим не могло, а вскоре стало известно, что из Москвы на такие запросы пришел категорический отказ. Без собраний и речей (хотя культурно-воспитательная часть лагерной службы, кажется, проводила какие-то беседы), в молчаливом согласии мы еще больше навалились на работу. По дороге, которую мы строили, уголь, добытый и добываемый в Воркуте, должен был доставляться в центр страны, и мы это все знали и понимали важность стройки.

(Нет, я не упрощаю; тревога за судьбу страны с ее пошатнувшейся экономикой и разрушенным управлением — следствиями кампании 1937-го и далекой от завершения, страх за близких, часть которых скиталась по лагерям — и мы не знали, где и как, ненадежность волоска, на котором висела судьба каждого из нас, — все это сплелось в тугой клубок чувств и мыслей, омрачивших даже ту недожизнь, которую мы были вынуждены вести. Отвлечение и удовлетворение было в работе: она была тем, что мы могли сделать для общей пользы).

Вместе с развитием временного движения по строящейся дороге развивалась и связь, и мне, как и другим связистам, досталось порядочно хлопотной и иногда тяжелой работы по технике этого развития.

Более двух лет (еще с гурьевских времен) я ничего не знал о своих. По догадкам и слухам, появлявшимся с приходом каждого нового этапа, я иногда посылал свои письма, но они всегда оставались без ответа. И вдруг мне принесли повестку на посылку. Она была (по правилам) вскрыта, но крышка сохранилась и на ней был адрес какого-то лагеря на Урале и адресатом был мой отец, а на положенном месте оказался адрес матери. Не стоило пытаться отправить посылку по написанному на ней адресу: здешняя лагерная мелочь просто присвоила бы ее. Я получил посылку, в которой было кое-что из еды, в том числе хорошо упакованная селедка иваси, и что-то простое из одежды. На самом берегу Вычегды мы с несколькими товарищами разожгли костер, сварили чай и отпраздновали случайность; деликатесная иваси напомнила нам о прежней и возможной будущей жизни. По адресам же я сразу послал письма, но они, как и прежде, остались без ответа.

Колонна связи

Она возглавлялась начальником, единственным вольнонаемным, который на правах начальника лагпункта соединял в себе лагерную и техническую власть. Имелась небольшая хозяйственная часть со складом еды, одежды и технического имущества, несколькими лошадьми и маленькой конторой. Весь остальной персонал был набран из з/к, главным образом пятьдесят восьмых с небольшими вкраплениями бытовиков. Около ста человек работало на трассе в бригадах по постройке капитальной лини связи, человек десять — в узле связи отделения и конторе. Бригады жили и работали в разных местах трассы, базируясь в ближайших к месту работы деревнях или размещаясь в построенных ими самими землянках или шалашах. Народ в бригадах был большей частью немолодой и опытный: бригадиры и председатели колхозов, деревенские плотники и кузнецы, которыми руководили в работе бригадиры и прорабы, по прошлой жизни имевшие дело со строительством линейных сооружений связи. В бригадах было по 15—20 человек, и, конечно, они предпочитали стоять в деревнях. Все з/к были бесконвойными, поэтому охрана обходилась только периодическими проверками наличия людей в бригадах. Всем было известно, что пятьдесят восьмые достаточно умны, чтобы не устраивать побегов, а в отношении разбоя, хулиганства и краж не представляют никакой опасности. Когда линейная бригада стояла в деревне, обычно оказывалось, что з/к-мужики почти все по вечерам что-нибудь работают по хозяйству у принявших их хозяек, и не было сомнений, что и в другое время суток эти мужики замещают ушедших на войну хозяев. Это обстоятельство вызывало иногда появление приказа о запрещении стоять в деревнях, и даже о законвоировании рабочих. Приказы выполнялись плохо, на каждую бригаду взвод охраны не поставишь — и все оставалось по-прежнему. Появлявшиеся оперативники делали свое стандартное дело по проверке наличия, проводили пугательные беседы, а когда уходили достаточно далеко, рабочие возвращались по своим дворам.

Мне часто приходилось бывать в бригадах с техническими и организационными поручениями, и пока не появилась временная колея, приходилось добираться до бригад пешком по пенькам и болотистому подлеску на вырубленной трассе. Если же надо было попасть в отдаленную бригаду, километров за 30—40, я ездил туда на рейсовом пароходе, чего делать не полагалось, но все об этом знали, в том числе и мой начальник, хотя денег на билет и не давал, и палубный билет я покупал за свои арестантские гроши. Иногда на лесной тропе, соединявшей нужную мне пристань с тем местом, где работала бригада, встречался стрелок охраны. Умный только спрашивал, откуда я тут взялся, и отпускал с миром, глупый (обычно украинец) — устраивал целый допрос, проверял пропуск и демонстрировал прочую бдительность, а потом тоже отпускал.

Все з/к, работавшие в отделении строительства, в том числе и связисты, были бесконвойными, были среди них и женщины — диспетчеры, телефонистки, машинистки и прочие. Дело было тонкое: конечно, сексуальные контакты были запрещены, и в женский барак на лагпункте мужчинам хода не было, но против природы не попрешь, и такие контакты все равно имели место. Женщины были большею частью интеллигентны, партнеры им вполне соответствовали в смысле культуры, а вокруг Коряжмы в лесу (да и в монастырской роще) было достаточно укромных мест, не говоря уже о доме отделения, пустовавшем ночью, куда всегда был повод пойти будто по вызову или на дежурство. Подозреваю, что не только з/к, но и вольнонаемное начальство знало о связях, которые таким образом возникали и поддерживались, однако не вспомню случая, когда бы были приняты меры к пресечению их: настолько скромно и элегантно все это происходило. Кроме того, несытная жизнь снижала потенциал сексуальной стихии, а интеллигентская сдержанность партнеров ограничивала число ее проявлений.

Подобно колонне связи была организована и мостостроительная колонна, строившая свои маленькие и средние мосты на трассе еще до подхода насыпи; они производили странное впечатление среди пеньков и болот только еще прорубленной трассы: геометрические и абсолютно целесообразные конструкции, тщательно выстроенные из белых еще бревен посреди пустого и дикого места.

Трасса

Отделению был поручен участок километров в 150 длиной, но в то время, о котором я говорю, работы были сосредоточены на отрезке от Котласа до ст. Светик (около 100 км). Лагпункты были расположены примерно через 10 км в районах будущих станций или в местах больших земляных работ. По работе мне пришлось не один раз пройти все эти километры и побывать на всех лагпунктах. Уже в 1941 году положение стабилизировалось, снабжение наладилось, и всюду велись большие работы. Сотни подконвойных в больших оцеплениях делали выемки, насыпали насыпи, укладывали временную колею на клетках из стволов леса, вырубленного при расчистке трассы. На каждом лагпункте было по несколько бесконвойных бригад, работавших вне оцепления, и группа бесконвойных, обеспечивавшая снабжение и организацию работ. Днем в зонах лагпунктов было почти пусто, только бродили освобожденные от работы больные, так называемые доходяги. Это было общим обозначением все тех, кто ослаб от изнурительной работы и постоянного недоедания настолько, что даже при жестких ограничениях, которыми были связаны лагерные медики, их освобождали от работы. Но еда, выдаваемая им, была недостаточна для восстановления их сил, и они часто погибали. Надо сказать, что среди доходяг пятьдесят восьмых почти не было: здоровый дух скорее поддержит попавшее в невзгоды тело. Кроме того, работала неформальная система взаимопомощи: назначение на более легкую работу, освобождение от работы по болезни, операция, какую сделал со мною врач коряжемского госпиталя, — все это было в руках тоже пятьдесят восьмых и скорее могло быть предоставлено тоже пятьдесят восьмым, чем кому-то еще. Истинным доходягой в глазах товарищей представлялся тот, кто подбирал крошки хлеба, оброненные другими, вылизывал миски, оставшиеся на столе, дежурил у задних дверей кухни в надежде на подачку, — человек, лишившийся последних остатков человеческого духа. И вот таких среди пятьдесят восьмых практически не было.

Вечером зона заполнялась толпой усталых людей в черной, обычно более или менее рваной одежде, не очень чистых (хотя вшей уже не было), быстро разбредавшихся по баракам. Начинался убогий лагерный быт: побригадный обед в столовой, выписка одежды (кому полагалось по сроку носки), мелкие обмены — все то, что описано в «Дне Ивана Денисовича» и что повторять не стоит.

В этой безликой массе людей было много способных и даже выдающихся, которые по признаку статьи или сроку не подлежали расконвоированию и потому были должны работать на общих работах, если местное начальство под воздействием пятьдесят восьмых из служащих на лагпункте не устраивало их на работу по быту или снабжению. Когда началась война, несколько таких людей в отделении были срочно освобождены по приказу самому высшему и отправлены в Москву. Одного из них мне случилось при этом увидеть. Он оказался генералом, бывшим на лагпункте едва ли не поваром. Он с поразительной выдержкой воспринял свое воскресение из мертвых, и, одетый в новое военное обмундирование, быстро сшитое ему в нашей портновской (но без знаков различия), был похож на высокого командира, только что вышедшего из здания штаба и отдавшего приказ по армии. Уже недели через две мы по радио услышали в сводке Совинформбюро упоминание о подразделении, которым он командовал, отличившемся на фронте. Потом были разговоры, что Рокоссовский работал у нас то ли завбаней, то ли прорабом на строительстве моста через Вымь. Не проверял, не знаю, но в то время бывали случаи и более удивительные.

Пунктир

В начале 1942-го отделение слилось с соседним и должно было перебазироваться в Урдому (около 150 км от Котласа), где нужно было оборудовать узел связи. Меня не назначали официально, но, вероятно, во мне есть что-то от неформального лидера, и я оказался руководителем этой работы. Мы (человек 10—12 квалифицированных связистов и бригада бесконвойных линейщиков) несколько месяцев жили и работали вдали от всякого начальства, иногда проверяемые оперативниками, делали с увлечением свое дело, монтировали технику, построили два небольших дома, для чего я обманным путем списал несколько вагонов столбов, будто бы негодных для линейных дел, и в часы редкого отдыха гуляли по лесу, собирая грибы и ягоды, что при нашем полуголодном пайке было куда как полезно. Были у нас там и наши женщины, человека три-четыре, в том числе и две очень интеллигентные (жены расстрелянных больших железнодорожников, бывших работниками КВЖД). Одна из них нашла утешение в мостовой колонне, стоявшей в нескольких километрах от нас — з/к начальник колонны был красив, деятелен и культурен в высшей степени, другая снизошла до ответа на мою искреннюю привязанность. Именно тогда я понял, что самая хорошая работа и жизнь возможны в некотором отдалении от начальства (оно было от нас в сорока километрах и, зная, что мы сами сделаем все наилучшим образом, нас своими указаниями и ревизиями не беспокоило).

Значительная часть трассы была заболочена, и работа на оползающих выемках и оседающих насыпях, на осушительных канавах была очень тяжелой — все только вручную, кое-где с помощью грабарных бригад, где работали тоже всегда несытые лошади, — а с началом войны работы форсировались, а снабжение всем, в том числе и продовольствием, ухудшилось. Все это привело к тому, что убыль людей опять увеличилась, и к нам пошли этапы из других лагерей.

Селекторная связь от Котласа до Княж-Погоста была уже установлена и проходила через Урдому, где были коммутационные и усилительные устройства и постоянное дежурство телефонистов, следящих и распоряжающихся соединениями. В один из дней морозной зимы 1941—1942 годов, настолько морозной, что даже лагерные работы прекращались иногда на неделю, мы услышали по селектору, что от Котласа к нам движется очередной этап. В разговорах начальников эшелонов с управлением использовался нехитрый шифр, в котором з/к назывался единицей, винтовка — карандашом, патрон — сухарем и прочие шифры, которые, конечно, знали все телефонисты по трассе, тем более что в охране работали люди простые, с трудом научившиеся пользоваться селектором и в этих затруднениях зачастую забывавшие нужный шифр. Из этих переговоров мы легко установили место отправления эшелона — им оказался тот лагерь на Урале, где был мой отец (если адрес на полученной мной в Коряжме посылке был верным). Эшелон медленно полз на север, с каждой остановкой начальник его делал доклад о делах в Княж-Погосте, требовал, чтобы на такой-то станции было обеспечено снабжение эшелона продуктами и дровами, а потом, уже с этой станции — что ни продуктов, ни дров эшелон так и не получил и что уже дня два как даже хлеб кончился, а дров нет тоже несколько дней. Распоряжения из Княж-Погоста шли, выполнялись плохо, в эшелоне появились «убывшие по литеру В» (умершие, по шифру) — правила неразбериха и кавардак российский. А эшелон медленно подползал к Урдоме, наконец пришел, и здесь действительно были подготовлены продукты (даже полевые кухни с горячей похлебкой), дрова, и медики стояли наготове. Эшелон пришел уже в сумерках, место на путях, где он остановился, было оцеплено охраной, и в оцепление постороннему попасть было нельзя (хотя их и не было, посторонних). Но я надел монтерский пояс с цепью, взял когти на плечо и проник под видом монтера-электрика, будто бы получившего распоряжение проверить освещение. В густой морозной дымке, едва освещенной тусклыми лампами на столбах, я стал практически невидим для охраны и смог пройти вдоль состава. Вагоны были открыты, оттуда выпустили тех, кто смог выйти (их было немного, да и мороз был такой, что и здоровый-то не пошел бы без крайней необходимости), по вагонам проходили медики, местные з/к-рабочие разносили еду и горячую воду, выдавали дрова. И по мере обхода медиков с рабочими из вагонов выносили тех, кто доехал только до Урдомы. Их оказалось немного — человек десять, может быть побольше, — и их сначала положили на снег около их вагонов, и я имел возможность пройти вдоль вагонов и просмотреть весь этот печальный ряд. Десятка два или три вывели из вагонов и отправили на здешний лагпункт — тех, кто не смог бы следовать дальше, и этих я тоже смог просмотреть. Ни в одной из этих групп отца я не обнаружил, но он мог оказаться и в одном из вагонов. Я ушел уверенный только в том, что ЗДЕСЬ он не погиб.

Отделение разместилось в подготовленных домах, и у нас появился новый начальник части связи. Был он человек знающий, но страшноватый: он принялся рассказывать истории о том, как в тех местах, откуда он к нам приехал (прифронтовые места под Ленинградом), он подвел под расстрел нескольких монтеров, которые повреждали провода на линиях связи, заземляя их с помощью проволочек, спрятанных в щелях столбов. Такому ничего не стоило обнаружить вредительство в любой момент работы любого работника. У меня были знакомые в центральном узле связи управления, и я попросил их помочь перебраться в другое место.

В начале 1942-го я оказался в Ижме, нынешнем Сосногорске, где прочно живу со своими с 1947 года. Тогда мне здесь дали работу дежурного механика (техника) по узлу связи, где я делал привычную и обычную работу связиста-эксплуатационника, жил на лагпункте, познакомился с новыми людьми и обнаружил концентрацию интеллекта не меньшую, чем та, с которой я встретился в Котласе и Коряжме. Запомнилось, что голода здесь мне досталось поменьше, чем раньше: я прирабатывал на зарядке аккумуляторов для радиоустановок линейных подразделений охраны, а кроме того, соучаствовал в поедании продуктов, добытых очень нечестным путем: один из з/к-монтеров, мошенник по статье, имел необычайную способность к подделке почерка и выписывал нам время от времени продовольствие со склада отделения почерком тогдашнего бухгалтера продовольственной части на краденых бланках.

Здесь было отделение, и в нем работали очень интересные люди, с некоторыми из них я сблизился, кроме того, на лагпункте, занимавшемся постройкой шахты и добычей алебастра, работали архитектор (прораб по должности) и техник-геодезист, писавший отличные стихи. Такого культурного окружения у меня до тех пор не случалось, а после было несколько лет в Княж-Погосте (пожалуй, еще более высокого ранга), а еще после, когда меня освободили, — не было даже на короткий срок.

Все земли в округе принадлежали маркизу Карабасу: рядом был Ухтижемлаг (тогда — Чибью, потом — Ухта), занимавшийся с 1929 года здешней нефтью и построивший шоссе Усть-Вым — Ухта силами раскулаченных, получавший пополнения из той же массы людей кампании 1937-го, которая наполняла и строительство дороги; Севжелдорлаг занимал широкую полосу от Котласа до Кожвы; эта полоса была на юге вплотную окружена владениями Устьвымлага — лесозаготовками. И в любую сторону от этих основных были какие-нибудь ...лаги. Ни одна нить не соединяла меня с нормальной жизнью: семья разметана по свету, друзья перестали быть друзьями, в любом окружении вне лагеря я был бы нежелательным чужаком. А здесь в любой момент могло случиться распоряжение, по которому меня бы законвоировали и уморили на земляных работах или расстреляли по доносу III отделу. Возможность выйти отсюда — очень сомнительна: до конца срока еще тянуть да тянуть, да с начала войны нашего брата перестали освобождать, иногда давая новый, чем-нибудь мотивированный срок, иногда просто извещая, что освобождение отложено до особого распоряжения, предполагалось — послевоенного.

Так и тогда началась постройка моей башни из слоновой кости, или из эбенового дерева, как называет ее Фаулз, а вернее — кельи. Я постепенно обнаружил, что равен только самому себе, что вне меня нет ничего от меня, что эфемерная жизнь нищего арестанта — моя жизнь, что она останется моей и после — если продолжится, — что бы ни стало со мной. И каждый день мог быть последним днем, но он был моим днем, и его надо было прожить достойным человеку образом. Все это произошло постепенно, дефиниции и дистинкции явились позже, гораздо позже. Тогда же все происходило на уровне христианского откровения или дзен-озарения.

Рутинная работа эксплуатационника не занимала до конца ни разум, ни душу. После полусуточного дежурства, имея двенадцать, а иногда и двадцать четыре часа свободного времени, я мог поспать и пройтись по лесу, зайти к своим друзьям на гипсовой шахте, которые жили в небольшом домике вне зоны. Мы говорили о литературе, музыке, геодезист читал свои стихи, под влиянием которых и я стал сочинять кое-что, не имевшее никакого качества по сравнению с тем, что писал геодезист. Иногда к нам присоединялся кадровый военный высокого звания, танкист, и мы обсуждали подробности войны. Явились некоторые идеи, большею частью фантастические, по созданию механизмов, могущих быть с пользой употребленными в военном деле. Одна из таких идей захватила нас; началась долгая работа по конструированию двигателя внутреннего сгорания непрерывного действия — мы опередили знаменитого Ванкеля, двигатель которого, впрочем, и сейчас еще производится мелкими партиями — при всей выгоде он труден в технологии. Мое участие в этой работе было небольшим, главное дело делали архитектор и танкист, они представили работу на отзыв инженерным силам управления строительством, были замечены, их скоро перевели в Княж-Погост и дали возможность довести работу до состояния технического проекта. Он был послан выше, одобрен, и года через полтора их освободили и направили в Пермь на моторный завод. Дальнейшей их судьбы я не знаю, но подобные двигатели до сих пор у нас не выпускаются, насколько я слышал. Геодезист освободился сразу после войны и работал бухгалтером в узле связи управления, где я с ним часто встречался; его стихи стали менее определенными и получили глубину, какой раньше не имели. Для печати они не годились: они не были «жизнеутверждающими», каковое качество и сейчас полагается необходимым для печатной продукции, да он и не был искателем славы — он писал оттого, что не мог не писать. Он начал сильно пить и куда-то уехал вскоре.

Я не называю имен и не буду называть: любой в массе тех, что были рядом со мной, и тех, кого я выделил на этих страницах, мог оказаться Ивановым-Петровым-Сидоровым, или мной, или Подласом — генералом, освобожденным из л/п № 34 в начале войны, или Тухачевским, которого уже нельзя даже освободить.

Однажды морозной зимой я уже после полуночи вернулся в барак со своего дежурства и, взяв у дневального свою похлебку, которую он даже подогрел для меня, стал есть, разложив перед собой карту СССР, подобранную случайно на дороге. Карта была из школьного учебника, и я рассматривал ее, что-то вспоминая, может быть, фантазируя. Барак был управленческий, все спали, было тихо, я согревался в тепле барака и не спеша хлебал свою баланду. Ко мне подошли дневальный и два-три человека из работников отделения, стали рассматривать карту, вспоминать и показывать свои скитания по четвертому измерению, рассказывать об опыте других в этих скитаниях. Потребовалось нанести на карту точки, указывающие места обсуждаемых событий, точки составили поле, имеющее определенную конфигурацию. Я указал, товарищам на это, хотя только потом понял, что мы получили след проекции пространства четвертого измерения на двумерной проекции нашего трехмерного мира. Все стали всматриваться в карту, и решено было уточнить ее по возможности. Дневальный (зам. министра, кажется, рыбного), конторщик из хозчасти (видный статистик из ЦСУ) и бухгалтер (профессор истории из МГУ) за несколько дней провели дополнительные опросы, и полученные данные обработали по правилам статистики. Я не помню цифры, полученные для числа ...лагов, но по расчету в них было собрано с начала кампании 27 млн человек, а погибло — около 9 млн человек. Естественно, никакой процедуры проверки этих цифр мы не нашли и решили, что они точны не более чем до порядка.

К концу 1942-го было открыто временное движение по дороге, были готовы мосты через малые и средние реки, достраивались мосты через большие реки, и явились представители МПС для приема в эксплуатацию всего, что было построено. В декабре 1942-го в Ижму приехали работники из организованного в Котласе управления новой дороги, и к нам пришли сотрудники отдела связи и сигнализации во главе с Ш (произносится «ша» и обозначает начальника отдела — старинная железнодорожная традиция). Ш, как и назначенный на должность начальника здешней дистанции связи (ШЧ по шифру), были эвакуированы из осажденного Ленинграда. Были они истощены до степени, какую даже в лагере мне наблюдать приходилось редко: видно было, что они едва передвигаются, что временами у них кружится голова. Работники это были прекрасные, дело повели четко, и в тех чертежах и схемах, которые было поручено сделать мне, для них не было ничего непонятного. Наш народ проникся сочувствием к этим подвижникам, мошенники и ловчилы из монтеров мобилизовали свои усилия, и была в один из дней приготовлена роскошная запеканка из мятой картошки с постным маслом и луком, даже, кажется, с рыбой — и большущая. Был и чай, хоть и жидковатый, но с сахаром. Такого празднества мы себе никогда не могли бы устроить, но случай был особенный. Мы пригласили к столу приезжих, и они, хотя и стеснялись, приглашение приняли. Но Ш вежливо и твердо отказался, и мы поняли почему: он не мог позволить себе преломить хлеб с арестантами, да еще пятьдесят восьмыми. Характерно, что отказ этот не вызвал у наших возмущения, даже не было ворчания на этот счет. А я получил один из тех уроков этики, которые запомнились на всю жизнь.

К концу 1942-го было открыто временное движение по дороге, были готовы мосты через малые и средние реки, достраивались мосты через большие реки, и явились представители МПС для приема в эксплуатацию всего, что было построено. В декабре 1942-го в Ижму приехали работники из организованного в Котласе управления новой дороги, и к нам пришли сотрудники отдела связи и сигнализации во главе с Ш (произносится «ша» и обозначает начальника отдела — старинная железнодорожная традиция). Ш, как и назначенный на должность начальника здешней дистанции связи (ШЧ по шифру), были эвакуированы из осажденного Ленинграда. Были они истощены до степени, какую даже в лагере мне наблюдать приходилось редко: видно было, что они едва передвигаются, что временами у них кружится голова. Работники это были прекрасные, дело повели четко, и в тех чертежах и схемах, которые было поручено сделать мне, для них не было ничего непонятного. Наш народ проникся сочувствием к этим подвижникам, мошенники и ловчилы из монтеров мобилизовали свои усилия, и была в один из дней приготовлена роскошная запеканка из мятой картошки с постным маслом и луком, даже, кажется, с рыбой — и большущая. Был и чай, хоть и жидковатый, но с сахаром. Такого празднества мы себе никогда не могли бы устроить, но случай был особенный. Мы пригласили к столу приезжих, и они, хотя и стеснялись, приглашение приняли. Но Ш вежливо и твердо отказался, и мы поняли почему: он не мог позволить себе преломить хлеб с арестантами, да еще пятьдесят восьмыми. Характерно, что отказ этот не вызвал у наших возмущения, даже не было ворчания на этот счет. А я получил один из тех уроков этики, которые запомнились на всю жизнь.

Аскетической фигурой, жидковатой бородкой, спокойным взглядом много знающего человека Ш был похож на Христа европейских скульптур раннего Возрождения или деревянных пермских — если бы Христос мог быть рыжим. Года через два он умер от туберкулеза, гнездившегося в нем, наверно, еще со времен блокады.

Занятый всеми этими делами, поглощенный непроизвольной работой по строительству своей кельи свободного духа, я даже перестал заниматься разными техническими усовершенствованиями, которым раньше отдавал столько времени. Поэтому не припомню, что было причиной моего перевода в Княж-Погост; наверное, что-нибудь обычное — вроде нужды там в дельном технике для работы в расширившемся узле связи. Уже в начале 1943-го я работал там дежурным механиком центрального узла связи, смог проникнуть в неплохую техническую библиотеку управления и занялся теми разделами теории связи и электротехники, в которых чувствовал себя неуверенно. Тогда к нам поступили некоторые аппараты и детали, которые в куче прочего трофейного оборудования пришли на строительство, в том числе и селеновые выпрямители порядочной мощности, бывшие внове для нашего хозяйства.

Я решил на основании этих выпрямителей построить схему автоматической подзарядки наших аккумуляторных батарей, что могло дать значительные выгоды и увеличить надежность работы всего узла связи. Центральная идея кибернетики — идея обратной связи — тогда не была популярной, но в частном случае была хорошо известна радиотехникам, и я сознательно ею пользовался при построении этой схемы, встреченной с некоторым недоверием. Все аппараты и детали я разместил за длинным щитом, занимавшим коридор между комнатой усилителей и аппаратной телеграфа. Я увлекся делом и работал за щитом, в свое свободное время что-нибудь насвистывая: хриплое трансляционное радио ограничивалось в классике Иваном Сусаниным да Половецкими плясками. Одну за другой я вспоминал вещи, слышанные в нормальных условиях: Бетховена, Моцарта, Рахманинова. Однажды, когда я вспоминал таким образом Крейцерову сонату и возился с проводами за щитом, из-за края щита появилась голова — усы и бородка, пенсне — начальника отдела связи управления М. М. Ш. Он спросил, знаю ли я, что насвистываю, я сказал, знаю, мол, первая часть, и вот тут никак не могу вспомнить. Он пробубнил трудное место и ушел. Так началось мое знакомство с М. М., которое потом продолжилось и в не очень далеком времени привело к серьезному изменению моей судьбы.

Он был очень образованным человеком, владел свободно немецким, французским, читал по-английски и по-итальянски, для своего удовольствия занимался неевклидовыми геометриями, особо интересуясь пространствами Римана, играл на пианино. В прошлом он был одним из пионеров автоматической телефонной связи в Москве, потом прошел Беломорканал и, оценив обстановку, решил остаться в логове зверя: своих, да еще на периферии, зверь поедал меньше. Так он стал начальником отдела связи у нас и был очень на месте: знающий и деловитый, он поставил дело так, что казалось, оно идет само. Жена его работала в каком-то другом отделе и была, кажется, профессиональной певицей. У них было пианино, и мне после долгого перерыва наконец удалось услышать живую музыку, романсы русских композиторов, когда М. М. со вкусом вел аккомпанемент, хотя говорил, что музыка должна быть громкой и непонятной; сам он любил и много играл из Вагнера. Через несколько лет он уехал в Казахстан, где началась постройка угольного карьера, а после окончания лагерной эпопеи работал в Ленинграде в одной из энергетических организаций рецензентом и переводчиком по иностранной технике, а жил с женой в Петергофе, где потом и мне приходилось у них бывать. Он умер там пенсионером (хотя каждый год и работал несколько месяцев в той же организации) около 1970 года.

Начальника радиоузла призвали в армию, и меня направили туда вместо него, не назначая официально: там могли работать только вольнонаемные. Дело было очень опасным из-за того, что немцы вели по радио свою пропаганду, а если бы она попала в радиосеть — расстрела не миновать. Немцы хитрили, занимая для своих передач волны, очень близкие к тем, на которых шли наши передачи, и даже подбирая дикторов по голосам и интонациям так, что отличить их передачу от нашей на слух было почти невозможно. Кроме того, они начинали свои передачи с сообщений — слово в слово — нашего радио, только потом переходя к своим (настолько дурным, что они вряд ли могли сделать вред) известиям. Правда, они иногда извещали и о наших неудачах на фронте, тех, которые и вправду были, и, наверно, эти передачи и могли оказаться самыми вредными. Их длинноволновые передатчики до нас не доставали и поэтому они вели свои передачи на коротких волнах, и я был предупрежден, что работать надо только на длинных волнах. Я было послушался, но качество передач было невыносимо плохим, речь едва можно было разобрать, а от музыки оставались только некоторые звуки, по которым и вещь-то не всегда можно было узнать. А дело было важным и нужным, поскольку все приемники были у населения отобраны под угрозой расстрела за участие во вражеской пропаганде, и газет было мало, да и приходили они с большим опозданием. Я устроил противошумные антенны и ввел сдвоенный прием на коротких волнах, когда одна и та же программа шла с двух радиостанций в разных диапазонах волн и фединги (замирания), неодновременные в разных диапазонах, перекрывали друг друга. Передачи значительно улучшились, стали совсем разборчивыми и даже приобрели некоторое концертное качество — примерно по нынешнему третьему классу. Если бы в какой-то момент появилась на одной из волн вражеская передача, она бы смешалась с нашей речью и стала бы непонятной. «Заглушек» тогда не было, и тогда такой заглушкой мог оказаться тот приемник, через который шла наша передача. Но риск с моей стороны был очень велик, тем более что я не решился сказать об этом начальству и, следовательно, сам нес всю ответственность. Заключенные монтеры брали взятки со слушателей за ремонт и установку радиоточек, я их стыдил и удерживал, но и сам иногда вынужден был пользоваться их съедобной добычей. Не с тех ли пор внедрилась взятка в сферу услуг? Дежурных девушек, комсомолок, проверенных политотделом, я обучил пользоваться всеми техническими нововведениями, до поведения монтеров им дела не было, и работа моя пошла очень неплохо, а начальство заметило улучшение в работе радиоузла, что, наверно, тоже имело свое влияние на дальнейшее развитие событий.

Все это происходило на фоне... Нет, то не был фон, а была уже ставшая привычной среда существования, однообразная и неизменная, независимо от того, где и как в подробностях происходило то, что происходило. Княж-Погост к тому времени стал порядочным полугородским поселком, разместившимся на месте старинного села, в котором жили и правили в XVI веке князья захудалого рода (кажется, ростовские), настолько невидные, что в том летописном материале, какой мне удалось исследовать, даже их родовое имя не упоминается. С десяток небольших кварталов, застроенных деревянными домами, двухэтажными только вдоль главной улицы (конечно, имени Ленина) — тут жили высшие работники управления и размещались некоторые его отделы; здание управления, построенное по проекту известного архитектора, конечно пятьдесят восьмого, в стиле греческой классики, но — из дерева, клуб с кинозалом и библиотекой, ремонтный завод и в отдалении большой лагпункт — на тысячу или больше человек. Утром из лагпункта шли колонны на строительство железнодорожных и других объектов, расходились по своим рабочим местам бесконвойные. Днем на улицах народа почти нет, а из идущих по делам добрая половина — арестанты в черных одеждах. Сыты только высшие начальники, особенно те, кто имеет воинское звание, остальные вольнонаемные маются с карточками в очередях и редко наедаются досыта, з/к получают уменьшенную порцию ухудшившейся еды и всегда голодны — война и лагерь. Иногда в охранном механизме возникают спазмы, и нашего брата законвоируют по приказу свыше — тогда дело начинает хромать или останавливается кое-где, и приказ отменяется или саботируется.

В дни праздников пятьдесят восьмых не выпускают из зоны, даже норовят запрятать в изолятор; только некоторым дают специальный на эти дни пропуск, и связисты его всегда получают. И при каждом таком припадке бдительности делается страшно: опять земляные работы или лесоповал, никаких приработков, голод уже совершенный, пропадешь ни за понюх табака. Да и в этом благополучнейшем в обстоятельствах существовании все очень ненадежно: неосторожное движение или слово, тень неповиновения грозят опять колючей проволокой, решеткой, а то и ямой, вырытой доходягами на кладбище, куда упадешь с пулей в затылке, если попал в лапы III отдела. А болезнь и слабость и сейчас ходят за тобой по пятам: немцы захватили наши хлебные области, и при отступлении наши войска стараются вывезти то зерно, какое есть на тамошних элеваторах, и вывозят его в любых вагонах, в том числе и в цистернах из-под бензина и керосина, и это вонючее зерно выдают нам. Мельницы нет, зерно распаривают в котлах и заменяют им почти всю еду. Разумные и терпеливые часами сидят над своими мисками и перетирают эту кашу зубами, но большинство изголодавшихся людей набрасываются на еду и поглощают ее почти не жуя. Оболочка зерна не поддается перевариванию, и оно на следующий день извергается в отхожем месте. Мы хитрили, добывали справки о командировке или о ночных дежурствах, по которым можно было получить сухой паек, и подсушивали и дробили пшеницу кустарными способами, потом поедали кашу, сваренную на подручном огне. А на лагпункте начались массовые болезни, лазарет не вмещал ослабевших, и по зоне бродили целые отряды доходяг.

А дух жил. По рукам ходило много хороших книг довоенного и даже дореволюционного издания, стихи Симонова (его лирика не была в-лоб-жизнеутверждающей, и ее печатали мало), архитектор учил меня основам эстетики, инженер дал понятие о теории относительности, санитарный врач обладал (как и мой отец) широчайшими природоведческими знаниями и делился ими со мной; он потом стал академиком. И я знал трех настоящих поэтов, писавших оттого, что не писать они не могли.

Из ранних стихов геодезиста

Тривиальные сонеты

Есть ночи час печальный и суровый

Как перед казнью. Серая листва

В рассветном сумраке лиловом

На тополях колышется едва.

Им мнится: здесь без крова

Оставлен мир. И тщетны все слова,

Сливаются незримо снова

Начала и концы; трава,

Песок, деревья, камни и туманы, —

Все это есть и все — лишь плод обмана.

С печальным шелестом летит сова,

Последние уходят, гаснут тени,

И дня тревожный блеск и синева

Предвидятся тяжелым сновиденьем.

***

Невеселая ночь удалася на свете.

До рассвета в бессоннице бредят сады.

По забытым дорожкам шатается ветер,

Заметая навеки любимой следы.

Те же звезды на небе. Когда это было?

Снег жасминовый сыплет опять;

Вспоминаешь меня?Позабыла?

Ночь темна, ничего не видать.

Не видать, не забыть, не вернуть — и не надо.

Там далеко за темной рекой

Разбежались тропинки заглохшего сада,

Звезды падают над головой.

Там ты ждешь, но кого — я не знаю.

Ты, наверно, еще не устала любить.

Я по звездам судьбу угадаю.

Ничего не вернуть, ничего не забыть.

***

Можжевельник при дороге пожелтел,

На курганах голых только пни,

Снова утомительные дни

Мыслей тягостных и мелких дел.

Дождик подойти не захотел,

Только даль завесил пеленой,

Не пойму, что станется со мной:

Можжевельник при дороге пожелтел.

Катится повозка не спеша,

Нечего ни думать, ни решать.

Первый день осенний пролетел,

К вечеру становится свежей.

Так печально думать, что уже

Можжевельник при дороге пожелтел.

Таковы были обстоятельства, дела и настроения, когда М. М. в самом конце лета 1943-го днем зашел ко мне в радиоузел, где я возился со своей техникой. Радиоузел помещался в здании клуба, поблизости от управления строительства и на отлете от узла связи. Был телефон, и я знал о том, что М. М. всегда был уверен в моей (как и всех пятьдесят восьмых) работе и никаких проверок и ревизий не предпринимал. Я удивился, решил, что есть какое-нибудь задание, связанное с указаниями или пожеланиями высшего начальства. Но оказалось другое.

Он сообщил, что только что закончено составление списка з/к, представленных к награде за хорошую работу и в связи с введением в эксплуатацию нашего участка дороги. Он не мог сказать, какова будет эта награда, все зависело от решения в Москве, но предполагал, что ею окажется большое снижение сроков или даже досрочное освобождение из лагеря. По его же ходатайству мне (и еще нескольким связистам) в прошлом году уже снизили срок на один год, и такая новость была куда как радостна. Он сказал, что это он сообщает только мне из всех внесенных в список, что и даже мне этого сообщать не следовало бы по правилам, но что он не смог удержаться и, конечно, попросил не разглашать эту тайну — сюрприз. Такое его пожелание я выполнил, но тогда, едва ли не впервые в жизни, стал мучиться бессонницей в ожидании высокого решения.

Около начала войны мы узнали о том, что есть такое Особое Совещание, созданное административно (подобно тройкам на местах), которое занято обработкой материала, поставляемого следственным механизмом, но по нетривиальным поводам. Члены семей изменников Родины (ЧСИР), подозреваемые в шпионаже (ПШ), возможно, еще какие-то категории обвиняемых проходили через ОСО и получали сроки от 5 до 8 лет, иногда и 10 лет. Это же совещание распоряжалось и снижением срока, и досрочными освобождениями. Какое место в юридической системе государства занимало ОСО НКВД, я не знаю: оно просто распоряжалось, и решения его были окончательны, и жаловаться на него было некому.

В сентябре 1943-го появился приказ управления об условно-досрочном освобождении ста с чем-то человек (из примерно сорока тысяч), среди которых было около тридцати связистов, что говорит об авторитете М. М. в управлении и о его немалом административном умении. Был в этом списке и я. Я встретил приказ естественным ликованием и даже несколько возгордился: такая награда в моем представлении имела ранг не ниже ранга высокого ордена и была мною заслужена. Я и сейчас почти так думаю, хотя уже и не столь в этом уверен.

* * *

И до сих пор не кончен спор о том:

Все ль определил Господь от века

Или свободна воля человека.

Д. Чосер. Кентерберийские рассказы

Истинным импульсом к написанию этой повести-изложения, сначала смутным и неопределенным, а потом спонтанно проявившимся, было желание понять, откуда я такой взялся. В процессе работы над рукописью и обобщающих размышлений, связанных с этой работой, выяснилось, что все определили поля, под воздействием которых происходило мое человеческое становление: вывод достаточно тривиальный, но на моем примере показывающий свою всеобщность. Вот эти поля. Отец, специфически педагогические усилия которого имели следствия нулевые или даже отрицательные, просто БЫЛ и вовлек меня в свою самоотверженную работу на пользу природы и родной земли, чем сделал больше, чем можно было бы сделать длинными и педагогически правильными проповедями. Александра Сергеевна, незабвенная тетя Шура, любившая меня и с великим искусством выправившая мои завихрения и обнаружившая те начатки человеческого, какие мне были отпущены природой. А в них обоих — частица могучего духа деда, ученого и патриота. Атмосфера тридцатых, когда необходимость служения общему делу принималась без дискуссий. Лагерь — беда вроде бы со всех сторон, обернувшийся для меня удачей: здесь грандиозный умственный и духовный потенциал окружения довершил работу моего человеческого становления, здесь дух мой освободился и научился быть свободным.

И все это не были отдельные события или отдельные люди, разрозненные и случайные, все это было великой Россией, которой я — почтительный сын и гражданин.

Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки.

[1] Значительная часть воспоминаний Владимира Евгеньевича Соллертинского (1914—1993), фрагмент которых был напечатан в предыдущем номере, посвящена лагерному периоду. В отрывке, помещенном здесь, автор рассказывает о том, как он вместе с другими заключенными строил Северо-Печорскую железную дорогу, по которой воркутинский уголь должен был поступать в центр страны. Рукопись хранится в архиве НИПЦ «Мемориал» (ф. 2, оп. 1, д. 112, л. 21—64) и печатается с любезного разрешения этой общественной организации.