Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Рана истины или противоборство языков

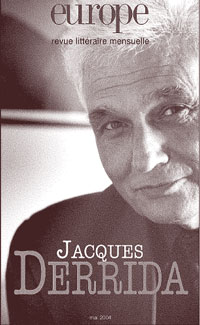

Интервью с Жаком Деррида* Эвелин ГРОССМАН. Как вы знаете, в этом, посвященном вам, номере «Эроп» участвуют авторы из самых разных стран — Италии, Испании, Бельгии, Соединенных Штатов, Англии, Египта, Канады, Германии, Ирака, Нидерландов и др. Как бы вы определили это транснациональное, транслингвистическое сообщество ваших читателей? Ведь вы не раз говорили, что вы человек не самый «сообщительный». «Сообщество» ваших читателей безусловно существует, но при этом они непохожи друг на друга, а зачастую и вовсе не имеют ничего общего. Это не группа, не школа, однако все они разделяют ваши идеи, и это как-то связывает их между собой, создает связь. Можно ли усмотреть здесь какие-то черты «сообщества вне социальных связей», о котором вы пишете в «Политиках дружбы»?

Интервью с Жаком Деррида* Эвелин ГРОССМАН. Как вы знаете, в этом, посвященном вам, номере «Эроп» участвуют авторы из самых разных стран — Италии, Испании, Бельгии, Соединенных Штатов, Англии, Египта, Канады, Германии, Ирака, Нидерландов и др. Как бы вы определили это транснациональное, транслингвистическое сообщество ваших читателей? Ведь вы не раз говорили, что вы человек не самый «сообщительный». «Сообщество» ваших читателей безусловно существует, но при этом они непохожи друг на друга, а зачастую и вовсе не имеют ничего общего. Это не группа, не школа, однако все они разделяют ваши идеи, и это как-то связывает их между собой, создает связь. Можно ли усмотреть здесь какие-то черты «сообщества вне социальных связей», о котором вы пишете в «Политиках дружбы»?

Жак ДЕРРИДА. Вы на редкость точно обрисовали ситуацию. Со своей стороны, я бы, наверное, не стал употреблять слово «сообщество» — вы и сами колебались, употребляя его. И все же здесь действительно что-то — не знаю, то ли сходится вместе, то ли обретает сходство; во всяком случае, за последние десятилетия образовалось нечто похожее на близость, на общую судьбу или общий долг ряда писателей, университетских преподавателей, интеллектуалов, принадлежащих к чуждым друг другу культурам и пишущих на совершенно разных языках. Впрочем, многие из них мои друзья, а некоторые и сами пишут и переводят. Я уже давно не перестаю этому удивляться, здесь есть постоянный предмет для размышления и источник опыта. А еще — источник наслаждения, радости. Я пытаюсь понять историю того, что тут подспудно, чуть ли не подпольно происходит, проходит через разные, зачастую взаимно непереводимые или труднопереводимые языки. Вот один очевидный парадокс: я изо всех сил стараюсь писать на максимально чистом, как можно более идиоматическом, а значит, непереводимом французском языке. И тем не менее у меня, смею сказать, больше проницательных и великодушных читателей за границей, чем во Франции. Я спрашиваю себя: в самом деле, почему египтяне, канадцы, турки или русские, китайцы или японцы, сербы и индийцы воспринимают то, что я пишу, острее и, скажем так, ревностнее, и уж во всяком случае дружелюбнее, нежели большинство (если это слово имеет здесь какой-то смысл) французской публики определенного сорта. Это, безусловно, как-то связано с природой и формой того, что я пишу, но еще и с различием культур, университетских структур, социального пространства, истории общественных институтов. Я не могу дать развернутый ответ на ваш вопрос, скажу лишь, что он, равно как и проблема конечных целей языка, письма и перевода, всегда находится в центре моей работы. Теперь, когда я пишу, я с каждым разом все больше убеждаюсь в том, что лучшие мои читатели по большей части говорят по-английски, по-испански, по-немецки и даже, как вы сами сказали, по-египетски или по-турецки. Значит, надо прежде всего осмыслить этот феномен — законы языка, литературы, философии, их пересечение, поскольку то, что я пишу, всегда лежит на границе между литературой и философией. А еще нужно учесть книгоиздание и средства массовой информации. Каким образом все это пересекается в каждой конкретной культуре? В каждой конкретной стране? Вот, например, США. Часто утверждают — по-моему, несправедливо, — что в Штатах меня принимают лучше, чем где бы то ни было. Это неправда. Лучше, конечно, чем во Франции, но не лучше, чем в Германии, Италии или Испании. В американских университетах, например, на отделениях литературы можно преподавать вполне философские вещи. Я в Америке редко преподавал на философских отделениях, почти всегда на отделениях литературы или компаративистики, на Humanities, как они выражаются, и я читал философские курсы, те же, что я читаю здесь, — о Гегеле, Канте и других, и о литературных произведениях тоже. В Штатах такое возможно. А во Франции, насколько я знаю, нет. Поэтому там студенты, интеллектуалы обладают более широкой философско-литературной культурой, чем во Франции. То же самое относится, например, и к области права или архитектуры: в США можно преподавать теоретические вещи, вроде тех, что я пишу, на юридических, архитектурных, театральных факультетах, и там много спорят о некоторых моих текстах. Во Франции представить себе такое невозможно, во всяком случае, очень трудно. Так же обстоит дело и в России (я говорю именно про Россию, а не про СССР) или, скажем, в Индии: мне говорили, там даже некоторые таксисты имеют представление о «деконструкции» и знают имена тех, кто писал об этой «штуке». Там я, так сказать, пользуюсь «популярностью» — думаю, здесь этот термин вполне уместен, — причем «популярностью» невероятной для таких по-своему французских текстов, которые во Франции считают «трудными», «герметичными», «эзотерическими», «элитарными», — «популярностью», совершенно несоизмеримой с тем, что может происходить у нас. Так что, помимо анализов социологического типа, которыми я охотно занимаюсь, этакой эмпирической социологии, вроде… ну, того, что происходит в Париже: соперничества личностей, университетов, издательств, газет, проблем СМИ и пр. — мы все умеем производить такой анализ, — в общем, помимо всех этих проблем эмпирической социологии, вероятно, есть какие-то более глубокие вещи, которыми и объясняется это различие и то, что вы назвали «неформальным сообществом». Некоторые из этих друзей, читателей и ученых, интересующихся моей работой, знакомы между собой, встречаются на коллоквиумах, но многие никогда друг друга не видели, и подходы у них совершенно разные. И в том и в другом случае стоило бы проанализировать специфику этой странной среды: это не сообщество, однако в ней действительно присутствует общая основа — мои тексты или мои лекции, а еще сопротивление — сопротивление господствующей культуре, господствующей университетской культуре. Значит, это, помимо прочего, своего рода контркультура. По сути, общее у них то — именно это я называл только что судьбой, — что их враги того же типа, что и у меня: это объединяет. Это не сообщество, а судьба, судьба почти подпольщика, которая зачастую позволяет им познать самих себя и узнать друг друга. Если бы я писал серьезную работу на эту тему, главным был бы вопрос о языке и моих собственных отношениях с французским языком. Мой французский предельно идиоматичный, как можно более непереводимый, но, вместо того чтобы отпугивать иностранца, он задевает его за живое, вызывает интерес, зовет или провоцирует его ответить на собственном языке. То есть затрагивает и его собственную мысль, и его общественные и политические позиции. Значит, чтобы ответить на ваш вопрос — здесь я не буду этого делать, мне нужно еще подумать, — надо было бы, помимо прочего, проанализировать мой языковой опыт, то, как я обращаюсь с французским языком, единственным, на котором я пишу, и, больше того, единственным, на котором я говорю (хоть мне иногда и случается читать лекции по-английски, отнюдь не столь изящно, как мне бы хотелось). Вроде бы все во мне должно отпугивать нефранкоязычную публику, а получается наоборот. Тут есть чему удивляться, но, как я уже говорил, и радоваться тоже. Правда (и это что-то значит), у меня и в жизни большая часть друзей и подруг — не французы, а дружбы не бывает без общих интересов, общей работы, способа письма, образа мысли. В Университете мои лучшие друзья — иностранцы; у меня очень мало друзей во французских университетских кругах. Конечно, они есть, но их гораздо меньше.

Этот номер «Эроп» я сначала хотела целиком посвятить одному аспекту вашей работы: «Деррида и политика» <…> Но вскоре мне стало ясно, что пытаться как-то ограничить или свести в единое русло все разнообразие затронутых вами проблем не только нежелательно, но и немыслимо… Поэтому у меня такой вопрос. Что объединяет — если нужно их объединять — все ваши образы <…>? Иными словами, можем ли мы на сей раз не говорить о «деконструкции», «различении», искажении, а предположить, что в этом номере может в известном смысле сложиться ваш портрет — портрет данного философа?

Наверное, да. Я надеюсь, ведь я еще не читал этих текстов; но еще я надеюсь, что в них есть и определенное несходство, неоднородность, которые как-то посвоему переиначат мой, как вы его назвали, портрет. Обычно так и бывает, и уж не мне на это жаловаться. Этот вопрос действительно прямо вытекает из предыдущего. Говоря о том опыте контркультуры, который объединяет вне формальных связей, объединяет, не собирая воедино, моих друзей по всему миру, я, конечно, имел в виду политическую позицию, позицию по отношению к политике. В «деконструкции», по крайней мере в моей собственной работе, нет какой-то одной политики, но в ней, можно сказать, изначально присутствует интерес к политике как таковой. Он задает направленность всех моих текстов. Это стало заметнее в последнее десятилетие, примерно лет двенадцать-тринадцать назад, потому что мне пришлось сигнализировать об этом более внятно: в «Политиках дружбы», «Призраках Маркса» и других текстах — например, о гостеприимстве и т. п. Но, будь у нас побольше времени, я мог бы без труда показать, что предпосылки всех этих текстов присутствуют с самого начала, уже в самых первых моих работах, идет ли речь, например, о собственности, владении, апроприации или суверенитете. Сейчас меня очень интересует суверенитет, но все эти вопросы, их предпосылки заложены уже в «Грамматологии» или в «Письме и различии». Так что мой интерес возник гораздо раньше того этапа, который в США иногда называют «этическим поворотом» или «политическим, этико-политическим пово ротом». Это никакой не поворот. Не отрицаю, появился новый расклад, новая расстановка акцентов, новое, повышенное внимание ко всему, что определяется как политика, но началось это все гораздо раньше.

Вот это и связывает между собой всех моих читателей, невзирая на расстояния и несовпадение культур, — то, как они ставят вопрос о политике, и их позиция по отношению к ней, позиция, вопреки всему, активного неприятия, диссидентства. Это может выражаться в очень разных формах, скажем, в Египте совсем иначе, чем в США. Но у всех них есть общее — своего рода политический или социополитический нонконформизм. Именно в этом смысле можно говорить о некоем «сообществе», если уж держаться за это слово. Этот новейший, или, скажем так, сравнительно новый акцент на политической тематике в моих лекциях и публикациях, более выраженный, чем прежде, объясняется двумя вещами.

Во-первых, прежде чем погрузиться непосредственно во все эти проблемы с их общепринятыми кодами, для того чтобы выработать новый подход к вопросу о политике, мне показалось необходимым пройти некий мыслительный путь, скажем так, деконструктивного типа. Нужна была предварительная работа по деконструкции, которой я еще не занимался в 1968–1970 годы, в период, когда мои левые взгляды были всем известны, хоть я и не написал ни одного текста с собственно политическим кодом. Позже, в конце 80-х — начале 90-х годов, я почувствовал, что могу написать какие-то вещи, согласующиеся с более ранними предпосылками. По-моему, здесь есть определенная логика. Например, тема призрачного, так пригодившаяся мне в «Призраках Маркса», — ее следы вы встретите задолго до этой книги, намного раньше, и не только в художественном (или построенном на моей теории художественного вымысла) тексте под названием «Почтовая открытка», относящемся к концу 70-х годов. Я сам удивляюсь, когда перечитываю (крайне редко) некоторые свои тексты: все это в них уже есть. Тема призрачного всегда присутствует в них, в той или иной форме. В общем, в конце 80-х и в начале 90-х годов я, как мне показалось, почувствовал, что в моем подходе к этико-политическим вопросам уже не будет никакой теоретической или философской двусмысленности.

Во-вторых, я не мог не писать из-за геополитических изменений и последних событий. Я мог бы поставить множество проблем, но обозначил только одну: проблему гостеприимства. Политические вопросы эмиграции, ссылки стали тогда для Франции еще более актуальными, и я затронул их на своих семинарах. Я бы никогда не написал «Призраки Маркса», если бы крушение коммунистических стран не вызвало несколько скоропалительного отбрасывания самого Маркса, всех этих разворотов на 180 градусов, пожиманий плечами перед всем, скажем так, марксистским, — что я считал безусловно весьма подозрительным. И я никогда бы не написал «Призраки Маркса», если бы меня не пригласили в Америку американские (и не только американские) марксисты, поговорить о Марксе. «Призраки Маркса» поначалу были лекцией, которую я прочел в Калифорнии. Так что в тот момент я оценивал Маркса, конечно, не совсем однозначно, но все же самым положительным образом, восстанавливая серьезное отношение к марксистскому дискурсу, чего я не мог делать раньше — Маркса я прочел, естественно, очень давно, — когда эту территорию оккупировали вдохновенные марксисты-догматики, спорить с которыми я не хотел, но не хотел и к ним присоединяться. А тут вдруг обнаружилось, что марксистов больше нет, или почти нет, — я же полагал, что в мировом масштабе это политически неверно, несправедливо и опасно. И тогда я написал этот текст, двойственный по отношению к Марксу, но где я вновь определил несколько политических принци пов, из которых всегда исходил при анализе положения в мире, а также изложил несколько других аргументов, которые сейчас не буду повторять.

Нечто подобное, если не то же самое, я могу сказать и о вопросах, относящихся скорее к области этики, — о таких темах, как дар, гостеприимство, тайна. Все эти темы тоже восходят к далекому прошлому: лишь позднее, в последние десятилетия, они вышли на первый план. Но вернусь к сути вашего вопроса: всех, кто принадлежит к упомянутому неформальному сообществу, связывает тем не менее некий политический опыт. Это не какая-то общая политическая линия и уж, конечно, не программа, но потребность заново осмыслить, что такое политика, что такое государство, национальность, заново продумать международное право, понятие границы и суверенитета, мультикультурализм, мультилингвизм и пр. Это есть у всех них — у всех нас. Я думаю, какие-то признаки этого присутствуют не только в моей работе, даже в работах, не имеющих прямого отношения к политике, например в текстах о таких поэтах, как Целан или Арто, но и в их собственной работе, в их собственном поле деятельности. В этом сообществе много женщин: эту черту тоже надо отметить, она, как мне кажется, довольно значима. Можно сказать — надеюсь, я не слишком упрощаю, — что у меня гораздо больше хороших читательниц, чем хороших читателей, и, по-моему, этот феномен заслуживает внимания. Так что мои друзья и подруги сами тоже пишут. У большинства из них есть свои труды, очень непохожие друг на друга, и в рамках своей культуры, своих институций они делают работу одного и того же типа, о которой во Франции никто не знает. К моему величайшему огорчению, прекрасные книги, созданные там, не могут пересечь французскую границу. Во-первых, существуют издательские барьеры: найти человека, который бы перевел на французский язык теоретический текст, становится все труднее. Ну и общекультурный барьер, нередко университетский — не всегда, конечно: не стоит делать слишком широкие обобщения, в разных дисциплинах по-разному, — но университетский барьер тоже. Я болезненно ощущаю эту ограниченность французской культуры; по-моему, с ней нужно бороться, потому что запаздывание переводов, во всяком случае, полное отсутствие интереса (если говорить о тех областях, в каких работаю я) к очень важным трудам, написанным за границей, — тоже часть картины, о которой мы с вами говорим и которая, по сути, объясняет тот факт, что вам пришлось обращаться к зарубежным авторам. <…>

Недавно я перечитывала некоторые ваши книги и спрашивала себя, нет ли в том особом, изобретенном вами письме, в свойственном только вам стиле (на грани, в точках пересечения и расхождения литературы, философии и психоанализа), какой-то страсти к интерпретации — в той самой мере, в какой, по-видимому, не остается места вере в истину, — к интерпретации бесконечной, использующей специальным образом выстроенные, пространственно упорядоченные эффекты языка и письма?

Вы каждый раз замечательно формулируете то, что я сам хотел сказать в ответ. Вы его опережаете. В самом деле, я нахожу удовольствие и смысл в том, чтобы интерпретировать, расшифровывать, иными словами, в чтении, в герменевтике, и не только когда читаю письменные, книжные тексты, но и сталкиваясь с любыми вещами в жизни, со всем, что я называю письмом в широком смысле. В этом я не слишком оригинален, но у меня это настоящая страсть: я постоянно пытаюсь идти в своих дешифровках дальше, чем предполагают привычные и доступные коды. Парадокс в том, что, как вы сами только что сказали, эта страсть не то чтобы не является страстью к истине — я в некотором роде страстный поборник истины, — нет, но этой страсти сопутствует и одновременно, по-видимо му, ею движет убеждение, что истина всегда ускользает от бесконечного множества интерпретаций. Не то чтобы истины совсем не существует. Я никогда не говорил: «истины нет»; я бы сказал, что то понятие истины, какое есть в нашем распоряжении, общепринятое, узаконенное, это понятие не отвечает тому, что ищу я, что мы все ищем в наших дешифровках. То есть дешифровка в конечном счете не открывает доступа к какому-то раз и навсегда устоявшемуся, истинному смыслу. Это невозможно показать в рамках одного интервью, это связано с работой, которой я занимаюсь всю жизнь, — об истории истины, о разных концептах истины. Скажем, у Хайдеггера мы переходим от определенного понятия истины, истины как aletheia, к истине как homoiosis; и мне, движусь ли я вслед за Хайдеггером или, может быть, сам по себе, проблема истины тоже не дает покоя. Дело не в том, что она просто подрывает интерпретацию. Напротив, она дает ей толчок. В некоторых случаях стоило бы называть истиной, я сам иногда пытался называть истиной вещи, отнюдь не похожие на истину, которую можно передать другому. В «Шелковичном черве» я ставлю такое понятие истины под вопрос[1]: я говорю, что устал от истины как откровения, как сорванного покрова, в хайдеггеровском смысле. Но я отнюдь не готов отказаться от истины во имя скептицизма. Я не скептик и не эмпирик, я держусь за нечто, что похоже на истину и что для меня может являть себя в опыте происходящего, опыте непереводимом, быть может, вообще непередаваемом (что такое непередаваемая истина?), опыте, который я не хочу описывать как раз словами, связанными со «светом», вроде «ясности», «озарения», «прояснения» и даже — тут мы подходим к очень сложной проблеме — и даже «как таковой». Вообще, и у Хайдеггера в частности, истина возможна тогда, когда нечто являет себя «как таковое». Именно поэтому Хайдеггер говорит, что для животного не существует «как такового», а значит, не существует истины. Я, наоборот, пытаюсь помыслить опыт истины, которая не проявляется даже «как таковая», потому что как только что-то являет себя «как таковое», это что-то можно уловить, а значит, передать обычным языком, языком в расхожем смысле. Говорят: вот тут есть сущность вещи, являющей себя «как таковая»; я называю ее, значит, я ее передаю, и в принципе она становится универсальной, поддается универсализации. Нет, для меня истина — единственная и неповторимая, непередаваемая, она может даже не являть себя «как таковая», оставаться бессознательной, в смысле более или менее психоаналитическом, по крайней мере близком к психоанализу, и тем не менее она нечто производит, творит. Такая истина преобразует, работает, заставляет работать, меняет все вокруг. Истина — это когда происходит переворот, не столько озарение, сколько революция, — конечно, если то или иное озарение не окажется действительно революционным, чреватым событиями, изменяющим мир. Не так-то легко сказать: революция истинна. Главный вопрос в том, каким образом некое изменение, революция, событие, перформативное или даже не перформативное, могут являться истиной? Я постоянно акцентирую эту тему в последние годы — что перформатив не играет той первостепенной роли, какую ему обычно отводят. Событие не может быть перформативным. Перформатив предполагает строгое соблюдение некоей заранее заданной, неподвижной условности. Тогда как же можно говорить, что некое событие, т. е. нечто большее, или нечто иное, чем перформатив, являет собой истину? И все же я думаю, что это так. Я думаю, что истина, та истина, которая меня интересует, которая лежит вне традиционного понятия истины, всегда революционна; она, если угодно, поэтического типа, или событийного, но не типа теоремы, того, что можно прямо увидеть или передать. Это изменение, которое можно попытаться осмыслить задним числом. Можно попытаться превратить ее в истину, пригодную для передачи другому, какими бы потерями это ни грозило, но в тот момент, когда это изменение происходит, оно не поддается осмыслению, классификации, объективации. Такая истина заставляет мыслить, но сама она немыслима. Как следствие, вся моя работа, все интерпретации вырастают из некоего императива, так сказать, инстинкта истины, вполне согласующегося с известным недоверием, подозрительностью по отношению к тому, что обычно называют истиной как неким высшим смыслом. Существует инстинкт истины, но я не рискую представить его как таковой, это бы вызвало слишком много недоразумений.

С вашего разрешения, я бы позволил себе реплику в скобках, более личную и эмпирическую. Когда я пытаюсь мыслить, работать или писать и когда я считаю, что нечто «истинное» нужно показать широкой публике, представить на всеобщее обозрение, тогда никакая сила не может мне помешать. Храбрость здесь ни при чем, просто когда я считаю, что нечто должно быть сказано или осмыслено, пусть даже эта «истина» еще неприемлема, то я это скажу, и ничто в мире меня не остановит. Это я и называю инстинктом истины. Естественно, я наживаю множество врагов, безусловно, именно отсюда идет весь этот шум вокруг меня, неоднозначное зачастую отношение, защитная аллергическая реакция и даже ненависть. Мне случалось писать тексты, которые, я знал, вызовут отторжение. Например, я критиковал Леви-Строса или Лакана — я все-таки не так плохо знаю эту среду и понимал, что без скандала не обойдется, — так вот, для меня было невозможно оставить все это при себе. Это как закон, как инстинкт, ставший законом: я не могу этого не сказать. Между нами говоря, бывало, что когда я сочинял подобного рода тексты-опровержения, отчасти провокативные по отношению к известным кругам, я чтонибудь писал, а потом, когда засыпал, в полудреме, кто-то во мне, более проницательный или более бдительный, говорил: «Да ты совсем спятил, не стоит тебе это делать, не стоит тебе это писать. Ты же прекрасно знаешь, что будет…» А потом я открываю глаза, сажусь за работу и делаю это. Я не слушаюсь этого предостережения. Это я и называю инстинктом истины: это должно быть высказано.

Вы убеждены в своей правоте, так?

Я не убежден в своей правоте: я убежден, что это требует осмысления. Дело ведь не в том, чтобы доказать свою правоту в полемике или споре, хотя иногда бывает и так, иногда я уверен, что прав. Что значит «быть правым»? Знаете, во многих текстах, в частности в работе о Лакане, которая входит в «Почтовую открытку», и даже в самом ее начале, когда я признаю чужую правоту, именно здесь человек и должен насторожиться, если он не совсем дурак, потому что это — минное поле. Так что я никогда не считаю себя правым. Очень трудно считать, что ты прав, но, во всяком случае, я чувствую, что не имею ни права, ни сил запретить себе думать или говорить ту или иную вещь, которая кажется мне истинной в том самом, другом смысле. Это истинно — можете делать что хотите, хоть расстреляйте, я это скажу. И это вовсе не храбрость. Это так. И все. Это своего рода инстинкт, на котором я держусь, — так я и живу и пишу. Можно назвать это «страстью», как вы сказали, «страстью к истине»: как бы то ни было, это сильнее меня, и я уступаю. Меня могут окружать очень сильные люди, какие-то силы, которых я боюсь, да, но есть и нечто, что сильнее меня, что заставляет меня устремляться вперед, иногда в полном одиночестве, иногда не совсем, редко — в большой толпе, куда чаще — вместе с такими же одиночками. В одиночку, но с другими одиночками.

И тем не менее вы думаете, что истина на вашей стороне…

Я бы не рискнул так сказать. Разве что обставить слово «истина» всяческими оговорками и взять его в жирные кавычки.

Теперь мне бы хотелось поговорить о проблеме тайны и неразрешимого; вы много об этом писали, особенно в двух последних своих книгах: «Овны. Нескончаемый диалог: стихотворение между двумя бесконечностями», и <…> «Генезисы, генеалогии, жанры и гений». В «Овнах», в связи с интерпретацией Гадамером стихотворения Целана, вы написали одну, по-моему, замечательную фразу: «Без этого риска, без этой невозможности доказательства, которая должна сохраняться бесконечно и не должна быть исчерпана или закрыта какой бы то ни было уверенностью, не было бы ни чтения, ни дара, ни благословения»; а чуть дальше вы добавляете: «…будущее интерпретации — в неокончательности, в задумчивой отсрочке»[2]. Это созвучно тому, о чем вы только что говорили: в интерпретации нет доказательств и в то же время есть большая сила уверенности.

Я говорю это в работе, посвященной Целану, но, думаю, по аналогии это можно отнести к любому чтению, к чтению любого поэта, любого поэтического письма. В каждом поэтическом тексте, но также и в каждом слове, в каждой речевой манифестации, в том числе и внелитературной, есть недосягаемая тайна, которая несопоставима с любой интерпретацией, какой бы та ни была доказательной. Например, в обычной жизни: я знаю, студенты часто удивляются, когда я говорю: «Невозможно доказать, что некто солгал». Этого никто никогда не докажет, ни в повседневной жизни, ни в суде. Свидетельство может быть ложным, но мы никогда не докажем, что перед нами лжесвидетельство. Почему? Потому что у этого свидетеля, равно как и у поэта, всегда остается возможность сказать: может быть, мои слова ложны, я ошибся, но я добросовестно заблуждался. И все — нет больше клятвопреступления, нет лжесвидетельства, нет лжи. Если я говорю нечто ложное, но без намерения обмануть, то я не лгу. Значит, мы никогда не сможем объективно доказать, что кто-то солгал. Этот кто-то всегда может сказать: я сам в это верил. Мы никогда не сможем доказать, что он в это не верил, а это и есть доказательство. Это объясняется тем, что другой — это тайна. Я не могу быть на месте другого, в голове другого. Я никогда не смогу сообразоваться с тайной инаковости. Тайна — это сама сущность инаковости.

Вернемся к вашему поэтико-герменевтическому вопросу: во всех текстах и, в частности, у Целана, очень показательного в этом отношении, есть некая тайна, иначе говоря, избыток смысла, который я никогда не смогу исчерпать до конца. В случае с Целаном там может быть отсылка к какому-то обстоятельству его жизни — скрытому, или зашифрованному многочисленными слоями неявных литературных референций. На днях переводчица поэтессы Нелли Закс прислала мне письмо по поводу «Овнов». Она пишет много лестного о моей книге, а еще — что во всех элементах, которые я анализирую, есть переклички, сближения, созвучия со стихами Нелли Закс, одного из самых близких друзей Целана и одного из самых близких ему поэтов. Значит, за тем или иным словом вполне может крыться привет, посланный Целаном Нелли Закс, или отсылка к личному опыту, о котором он никогда никому не рассказывал, к какому-нибудь путешествию, к имени собственному. Это не отвращает от интерпретации и не мешает ей. Наоборот, это дает ей начальный импульс. Тут дело в различии, которое я пытаюсь провести с очень давних пор, еще в «Двойном сеансе», — различии между рассеиванием (диссеминацией) и тематическим многоголосием[3]. Можно перечислить множество смыслов данного текста, стихотворения, слова — все равно в нем останется излишек не-смыслового порядка, не являющийся еще одним смыслом. В первую очередь есть расстановка элементов в пространстве, раз уж мы упомянули пространство, расстановка, не относящаяся к смыслу. То, как Целан выстраивает свое стихотворение, — что это значит? Ритм, цезура, паузы, разрывы слов — как их читать? Значит, тут есть рассеяние, несводимое к герменевтике в гадамеровском смысле. Вот тут-то я и играю с Гадамером в эту игру с одобрением («признаю его правоту»), и в то же время здесь намечаются линии, ведущие к отказу от готовой интерпретации, к ее отсрочке. Опять-таки, как мы только что говорили, это не отвращает от чтения, для меня в этом — главное условие чтения. Если бы я мог что-нибудь доказать в стихотворении Целана, сказать, как многие делают: «вот что это значит» — к примеру, это Освенцим, или стихи Целана — это Шоа (конечно, это верно!), но если бы я мог доказать, что это только так и никак иначе, я бы тем самым разрушил стихотворение Целана. Если бы Целан сводился к тому, что он хочет сказать, к тому, что, как считают, он хочет сказать, он был бы далеко не так интересен. Поэтому я пытаюсь прислушаться к чему-то такому, чего не могу услышать, стараюсь обозначить в своем прочтении границы своего прочтения. Иными словами, вот что, по-моему, здесь можно выстроить, вот что это могло бы значить, вот почему это волнующе, и красиво, и сильно, но не трогая, не давая услышать то, что не сказано. К тому же это оставляет право на иные прочтения. Мое прочтение скромно, оно не исключает других прочтений этого стихотворения. Это тоже этика — или политика — чтения.

В связи с тем же Целаном и «Овнами» вы в какой-то момент упоминаете рану, которую наносят стихотворению, когда его читают в соответствии с «опытом диссеминации», опытом чтения-интерпретации, — рану, которая превращается в «говорящие уста стихотворения». Вот этот фрагмент: «Это зияние не принадлежит ни смыслу, ни феномену, ни истине, но сохраняет их и делает возможными, обозначая в стихотворении открытую рану, чьи губы не затворяются и не смыкаются никогда. Эти губы очерчивают говорящий рот, который, даже храня молчание, взывает к другому без всяких условий, языком гостеприимства, не оставляющим выбора»[4]. Что такое для вас эта рана-рот — просто метафора или вы действительно хотите сказать, что стихотворение говорит с нами этими отверстыми в нем устами?

«Подпись» автора, то личное, что есть в стихотворении, как и в любом тексте, — это всегда рана. То, что открыто, что не зарубцовывается, — вот эта отверстость и есть рот, и рот этот говорит там, где нанесена рана. Там, где вырвана живая плоть. В каждом стихотворении Целана есть по меньшей мере одна рана, нанесенная им самим или кем-то другим (еще и поэтому в «Шибболет, для Пауля Целана» меня так интересовало обрезание, рубец, надрез). Когда мы читаем стихотворение, которое пытаемся объяснять, комментировать, толковать, мы в свой черед говорим, произносим другие фразы, поэтические или обычные. Даже когда мы признаем — как в моем случае, — что у стихотворения есть рана, есть говорящий рот, мы постоянно рискуем его зашить, закрыть. Значит, комментатор должен писать, оставляя другому возможность говорить, больше того: так, чтобы дать говорить другому. Это я еще называю — контрподписать, удостоверить собственной подписью. Этим словом великолепно пользуется Понж: по-моему, я его использовал в «И подписано: Понж». Пишешь что-то иное, но пытаешься дать и другому поставить свою подпись: ведь это он пишет, это он подписывает.

Но для начала его нужно ранить…

Мы наносим ему рану именно своим намерением обнаружить смысл, подчинить его себе, в намерении зашить или загрузить, заполнить эту пустоту, закрыть рот. Представьте себе, что кто-то заявляет, будто сказал все, что можно сказать про то или иное стихотворение, про тот или иной стих Целана, что он исчерпал тему. Это ужасно, это значит разрушить стихотворение. Чтобы его не разрушить, а я бы хотел поступить именно так, надо попытаться говорить о нем так, чтобы, по словам самого Целана, стихотворение продолжало говорить. Оно еще говорит. Нужно говорить, чтобы дать ему слово. Мы с вами сейчас говорим о чтенииинтерпретации, о герменевтике стихотворения, но точно так же происходит и вообще в жизни. Мы говорим, пытаясь слушать другого. То есть мы должны были бы говорить так, чтобы позволить говорить другому. Это вопрос ритма, времени: не говорить слишком много, обрекая другого на молчание, не слишком молчать самому. О таком равновесии можно договориться.

И все же в акте интерпретации есть что-то от насилия. Вот вы говорите: надо дать слово другому. Но рана, как вы ее описываете в «Овнах», подразумевает, по-моему, и проникающий жест, разрыв, вскрытие: вы упоминаете губы раны, образующие рот, которым говорит стихотворение.

Это иное измерение насилия, не то, о котором я сейчас говорил и которое несет в себе риск заполнить, зашить. Еще можно рискнуть написать, иногда это бывает интересно — рискнуть, со своей стороны, написать о стихотворении то, чего автор, по сути, не знал, не хотел сказать, во всяком случае, не держал под своим контролем, то, что он с удивлением услышал бы о собственном стихотворении. Не знаю, как бы отнесся Целан к моему прочтению, представления не имею, но мне не чуждо желание застать его своим прочтением врасплох. Если я что-то пишу, я должен написать нечто, что научило бы, или удивило, сообщило нечто новое не только читателю, но и тому «я», чья подпись стоит под текстом. Вы видели, какое сложное соотношение «я» и «ты» в этом стихотворении. Кто такой «я»? Чья подпись на самом деле проступает в этом стихотворении? Какова литературная и не-литературная личность, в нем обозначившаяся? Очень трудно сказать. Даже невозможно. Так что неожиданная интерпретация предполагает известное насилие над тем, кто сознательно подписал стихотворение: ты хотел сказать вот это, но не знал, что хочешь это сказать; ты сказал больше, чем ты думаешь, или нечто иное, чем ты думаешь. Это и впрямь насилие.

Но, насколько я понимаю, это значит еще и физически ранить слова стихотворения? Рана наносится самому телу письма, которое и есть стихотворение?

«Физическая» рана уже, например, в том, что пишешь на чужом языке. Скажем, я пишу по-французски про немецкое стихотворение, которое очень трудно перевести. В этом смысле тело целановских слов насильно берется и ссылается в другой язык, который он прекрасно знал, но который, в конце концов, иной, нежели язык самого стихотворения. Да, это тело, а значит, здесь есть и любовь, и насилие. Не знаю, то ли вы имеете в виду под словами «тело письма», но это прежде всего то, что делает стихотворение уникальным. Как и всякое тело, оно единично. Это стихотворение, как только оно опубликовано, стало неповторимым, и его неповторимость нужно уважать. Оно имеет место только однажды. Даже если некоторые его элементы можно соотнести со всем корпусом текстов Целана, текстов Гёльдерлина, текстов Нелли Закс и многих других, само стихотворение уникально. Поэтому «телом стихотворения» я бы назвал именно его уникальность, обретающую плоть, телесность в том, что в свое время называли «означаемыми», в тех графемах, которые сами по себе не поддаются переводу. Перевести значит погубить тело. Самый верный перевод — все равно насилие: мы теряем тело стихотворения, которое существует лишь в немецком языке и лишь однажды. Это единоборство, нападение. Оно, безусловно, желанно для поэта — он хочет, чтобы его читали, чтобы его переводили, — но не отрицаю, здесь есть элемент агрессии и борьбы. Я пытаюсь написать текст, который, с поправкой на очевидные различия, должен остаться по-своему уникальным. Это некое «штучное» прочтение, для меня оно — такое же единичное событие, я сделал это лишь один раз, это мой текст. Что касается тела, то я бы добавил вот что: когда я говорю: «стихотворение Целана принадлежит немецкому языку», это уже упрощение. Язык Целана сам по себе единоборство с немецким языком: он его деформирует, трансформирует, он сам на него нападает и ранит. Он атакует тело немецкого языка. Я, по-своему, скромно, делаю то же самое с французским. Это схватка не просто двух языков, но таких двух языков, внутри каждого из которых идет война. Внутри каждого национального языка вершится противоборство. Каждый раз, когда происходит акт письма. Любое письмо прокладывает себе путь этим телесным насилием. Как иначе объяснить тот груз — кто-нибудь другой сказал бы «инвестицию», — тот груз либидо, если не нарциссизма, какой мы все привносим в свои тексты? Это мое тело, вот это — мое тело. Каждое стихотворение говорит: «Это мое тело», и все, что дальше: ешьте его, храните его в память обо мне. В каждом стихотворении, говорящем: вот мое тело, здесь и теперь, — есть Тайная вечеря. И вы знаете, чтo всякий раз будет потом: страсти, распятие, предание смерти. Кто-нибудь другой сказал бы — и воскресение…

12 декабря 2003 года

[*] «Europe». Mai 2004. n. 901. Перевод с французского Ирины Стаф.

[1] Un ver a soie // Cixous H., Derrida J. Voiles. Paris: Galilee, 1998. P. 40 sq.

[2] Derrida J. Beliers, le dialogue ininterrompu: entre deux infinis, le poeme. Paris: Galilee, 2003. P. 35–36.

[3] La double seance // Derrida J. La Dissemination. Paris: Seuil, 1972. См., в частности, комментарий Жака Деррида к работе Жан-Пьера Ришара «Воображаемый универсум Малларме» (Richard J.-P. L’Univers imaginaire de Mallarme).

[4] Derrida J. Beliers. Р. 54.