Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

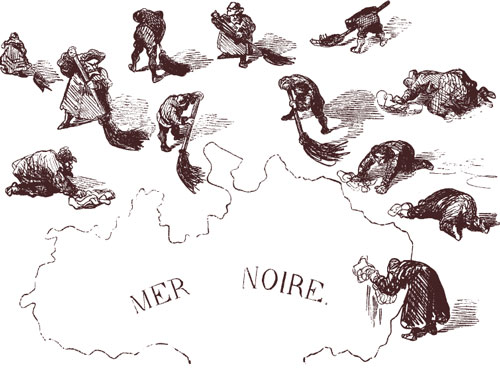

Историк у верстака.

Интервью

С известным российским медиевистом Ароном ГУРЕВИЧЕМ беседуют редакторы «Отечественных записок» Никита СОКОЛОВ и Марк ГРИНБЕРГ.

В своих сочинениях последних лет вы не раз замечали, что постмодернистская критика существующей историографии не может быть причиной для паники, что это лишь повод еще раз продумать вопрос о необходимости усиленной саморефлексии историка. Как историк может повысить уровень саморефлексии? Какие способы верификации полученных им результатов вам кажутся предпочтительными?

Что касается постмодернистской ревизии историографии, то она многими, в особенности за пределами нашей страны, была воспринята как нечто шокирующее, обескураживающее и даже деморализующее. Многих историков, которые и раньше испытывали сомнения, Хейден Уайт, Анкерсмит и другие повергли в глубокий транс. Эти историки не то чтобы замолчали, но стали растравлять свои раны и утратили возможность размышлять конструктивно. Это так. Но если говорить по существу, то постмодернизм сослужил историкам добрую службу, несмотря на перехлесты, которые всегда неизбежны. Дело в том, что постмодернисты заставляют историка обращаться к упомянутой вами саморефлексии более усердно, более последовательно, и действительно думать — думать не только тогда, когда книга или статья уже вышла, отчуждена от автора, но с самого начала своей работы размышлять над нашим ремеслом, над нашими богатыми возможностями. Это саморефлексия, которая граничит с самокритикой и с самоиронией. Ведь изучая какие-то тексты, относящиеся к определенному периоду, историк так или иначе склонен впадать, да и не может не впадать в некоторую иллюзию: будто он рассматривает исторический феномен «так, как это было на самом деле». Такая наивность, доверие к тому, что сообщает источник, неотделимы от ремесла историка. Саморефлексия же заставляет ставить знаки вопроса там, где раньше стояли утвердительные точки или даже ликующие восклицательные знаки. Но нельзя сказать, что это открытие принадлежит постмодернистам: всегда были историки, не чуждые саморефлексии. И еще: историк никогда не творит в одиночестве, у него есть коллеги, причем не только предшественники и последователи, но и современники, те, кто работает рядом с ним. И есть принципы критики. Вот я сочинил нечто, я написал какое-то исследование, а коллеги оценят, насколько этот труд убедителен, какие источники были использованы и как они были использованы, какова методология и конкретная исследовательская методика, примененная автором. Так что речь идет не только о самопроверке, которую осуществляет работающий в одиночку историк, но и о проверке его труда цехом, к которому он принадлежит.

Мерилом качества оказываются корпоративные принципы?

В настоящее время в нашем ремесле приняты некоторые критерии доказательности. Они меняются от поколения к поколению, иногда на протяжении жизни одного поколения и, естественно, в зависимости от того, к какой группе принадлежит историк, но, так или иначе, коллеги устанавливают, применил ли ты более тонкую, дифференцированную методологию, позволяющую глубже проникнуть в содержание исторических источников и, может быть, снять с них еще один слой, еще ближе подойти к существу дела. Вот эта профессиональная критика так же важна сейчас, как была важна в любимую мною эпоху Средневековья, когда ремесленник, чтобы показать свое умение, должен был создать образцовый продукт, chef-d’.uvre, — только после этого испытания его допускали в цех в качестве полноправного мастера. И этот принцип цеховой проверки мне кажется чрезвычайно важным…

В связи с гиперкритическим подходом постмодернистов стоит также сказать два слова о позитивной значимости ошибок и, я бы сказал, завиральных идей… Скажем, появляется человек, который в силу своих уникальных способностей, склонностей, принадлежности к известному течению мысли ставит уже изученную, казалось бы, проблему, по-новому и выдвигает некоторую новую идею, даже производит сенсацию в кругу историков. Потом, с течением времени, — причем речь не о поколениях даже, сейчас наука по ряду причин развивается быстрее, чем раньше, — спустя несколько лет или десятилетий обнаруживается, что эти идеи интересны, но все-таки скорее относятся к разряду завиральных, нежели доказанных. Историки подпали под их очарование, усвоили какие-то термины, понятия, целые системы представлений, которые раньше не были в ходу, — но затем начинается отлив, начинается критика. Пример? Чтобы не мелочиться, возьму такого гиганта отечественной мысли, как Михаил Михайлович Бахтин. Я помню, в 1965 году его книга «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» произвела не только на меня, но и на моих коллег, на читающую публику большое впечатление. Филологи, историки, философы, социологи — все встрепенулись, все были очарованы его мыслью. Действительно, мысль была стройная, интересная, неожиданная. Понятия, которые давно были в ходу, но оставались где-то на периферии, оказались центральными. Понятие «карнавала» приобрело какое-то универсальное значение для гуманитарного знания — так же как понятие «амбивалентности», когда все оказывается неоднозначным, переливающимся, пересматривающим самое себя… Ну и некоторые другие, например, «телесный низ». Все это произвело на нас в середине 60-х годов огромное впечатление. Помню, мне звонит человек, с которым я не был знаком, но чьи работы знал и чтил, — Леонид Ефимович Пинский, крупнейший наш филолог, историк литературы Средневековья и Ренессанса, автор классической книги о Шекспире. Говорит, что написал очень позитивную рецензию на книгу Бахтина для «Вопросов литературы», и предлагает мне тоже написать статью о Бахтине, поскольку я не филолог, а историк и могу подойти к вопросу иначе. Еще раз прочитав книгу Бахтина, я увидел в ней нечто зыбкое, колышущееся в смысле доказательности, но поначалу мне не было ясно, в чем тут дело, и я напечатал в том же номере «Воплей» рецензию вполне положительную, хотя указывал на кое-что… в частности, на связь идей Бахтина и автора «Homo ludens», великого голландского историка Йохана Хёйзинги.

Но в то время я уже исследовал как раз тот уровень средневековой культуры, который Бахтин назвал — может быть, не вполне осторожно, как вскоре выяснилось, — народной культурой. И в своем исследовании я пошел не по пути развития общих философских идей, ибо, в отличие от Бахтина, я не являюсь профессиональным мыслителем, который способен генерировать идеи «из себя». Я зануда, я должен взять исторические источники и посмотреть, что они мне могут дать, могут ли они подкрепить гипотезу, которая высказана мною или тем же Бахтиным, или, наоборот, подсказать какие-то другие ходы. Как раз вот это совпало — появление книги Бахтина и эта моя работа. И вскоре у меня возникли подозрения, а затем я пришел и к твердому убеждению, что он почти все придумал. Начать с того, что он не был специалистом по средневековой культуре, знал ее в ограниченном объеме, источники были ему в саранской ссылке малодоступны — по обстоятельствам, которые излишне обсуждать. Ему, по всей видимости, присылали какие-то книги, но сам он поехать в библиотеку Ленина или в Питер не мог. Из второй главы, где он разбирает концепцию Февра относительно Рабле, видно, что необходимые консультации он получил, конечно, от того же Леонида Ефимовича Пинского, когда готовил книгу к печати… Но дело не в этом. Дело в том, что Бахтин построил структуру, которую я вынужден назвать научной мифологией. Он ведь утверждает, что в творчестве Рабле, автора середины XVI века, — если это и Средневековье, то на последнем излете, но скорее это уже не Средневековье, или не вполне Средневековье, — что в творчестве Рабле народная культура, будто бы развивавшаяся целое тысячелетие в подполье, прорвалась наружу. И что роман Рабле рисует коренные особенности народного сознания, каким оно было на протяжении предшествующих столетий. Я убедился, что многое из этого никак нельзя обосновать, а что касается характеристик средневековой народной культуры, то, когда я стал вгрызаться в памятники, я обнаружил, что они противоречат бахтинской концепции, будто эта культура мирская, будто она в основе своей веселая, карнавальная. Будто это грандиозное мифическое народное тело, умирающее и возрождающееся, движимо прежде всего весельем. Я обнаружил культуру, которая пронизана страхами, — перед явлениями природы и явлениями социальной жизни, страхами ожидания конца света. Если мы находим там смеховые моменты, то они оказываются теснейшим образом, внутренне — по смыслу и по механизму своего выражения — переплетающимися со страхом. Смех тесно сопряжен со страхом, одно от другого отделить едва ли можно. Смеховые элементы представляют собой в значительной мере оборотную сторону тех страхов, которые надо было психологически как-то уравновесить, потому что все время, на протяжении всей жизни оставаться лицом к лицу с угрозой не только смерти, но и Страшного суда, вечного проклятия было очень трудно. И это мы находим в исторических источниках — не я это туда вложил. И все это Бахтин обошел. И он обошел большее. Хорошо известно, что Михаил Михайлович был глубоко религиозный человек. Я пропустил момент, когда мог с ним познакомиться... Я его увидел впервые на его похоронах, я там был и еще раз убедился в том, что он был религиозный человек. Но в книге о Рабле и народной культуре, в книге на 500 или 600 страниц, ни разу не встречается слово «Бог». Можно ссылаться на цензурные ограничения, на ту обстановку, в которой Бахтин заканчивал книгу, но в самой его концепции средневековой культуры Бог оказывается лишним. Короче говоря, чем больше я вгрызался в источники, тем больше понимал, что значение работы Бахтина совсем не в воссоздании более или менее пластичного мира Средневековья, как его отражают источники, — хотя, конечно, источники сами необъективны и дают нам одни детали картины, оставляя другие в тени. Но тот материал, который есть, дает совсем иной образ средневековой культуры. Когда я стал выступать с докладами, потом со статьями и, наконец, издал книгу, где, в частности, развивал критику Бахтина, я столкнулся с теми «присвоителями» истории, которые все были под обаянием книги Бахтина, у которых с языка не сходил «карнавал», причем неважно какой — карнавал у первобытных людей или карнавал в средневековом, глубоко христианизированном обществе. Важен был сам термин «карнавал», это был ключик, которым пытались открыть все замки. На меня стали смотреть как на богохульника, ведь я замахнулся на самого Бахтина. Прошло двадцать, тридцать лет, и я не могу от этой критики концепции Бахтина отказаться. — И тем не менее его значение этим нисколько не поколеблено. Он в ложной, по моему субъективному убеждению, форме поставил актуальнейшие вопросы народного сознания, миросозерцания. Он их решил так, как решил, — тут есть и объяснение, как именно современность дала ему материал для размышлений на эту тему. Об этом и я писал, и, особенно подробно и глубоко, Михаил Леонович Гаспаров, который переходил ко все более определенной и, кажется, все более негативной — даже, на мой взгляд, чрезмерно негативной оценке концепции Бахтина. Но Бахтин, выдвинув свои завиральные, как я сказал, идеи, пробудил нашу мысль; собственно с него изучение этого пласта народной низовой культуры у нас началось и потом развилось. И не только у нас: в значительной мере книга Бахтина оказала влияние на мировую историографию, потому что была немедленно переведена на все основные языки науки.

Похоже, пример Бахтина подкрепляет тезисы постмодернистов. Исследователь не может отрешиться от своих идей, предубеждений и скорее моделирует, нежели реконструирует прошлое…

Я уже говорил об этом не раз, а потом обнаружил, что кто-то из зарубежных историков говорит то же самое. Всякая историческая реконструкция есть не что иное, как историческая конструкция. Это именно я конструирую. Я хочу реконструировать прошлое, но я его воссоздаю исходя из идей, которые не столько из источников взяты, сколько из той жизни — индивидуальной, социальной, идеологической, — к которой я сам приобщен. Вчитываешься в книгу Бахтина, и все более становится ясно, что противопоставление культуры агеластов, этой официальной церковной культуры монахов, священников, которые абсолютно серьезны, которые никогда не смеются, культуры, как он говорит, «пугающей и напуганной», — ее противопоставление народной культуре, с колеблющимся карнавальным народным смехом, на мой взгляд, — и это трудно было бы опро вергнуть, хотя это было не осознано самим Бахтиным (ибо даже в гениях, а Бахтин был гений, есть пласт сознания, который они не подвергают или не полностью подвергают самоанализу), — это было отражение противостояния официальной идеологии общества, в котором он жил и власть которого с ним так жестоко обошлась, и тех подспудных тенденций, которые таились в роевой, неофициальной жизни людей. Но все эти догадки мало чего стоят, у нас не об этом речь…

Как бы то ни было, перед нами, мне думается, классический пример того, как выдвигаются завиральные идеи, затем эти идеи снимаются, опровергаются, но это опровержение не возвращает нас к предыдущему состоянию науки, а заставляет по-новому поставить весьма существенные проблемы.

Сейчас наша страна переживает очередной сложный момент развития, и вопрос о присвоении прошлого разными социальными силами стоит очень остро. Каково место историков в решении этого вопроса? Хотя, быть может, для вас это не самая интересная тема…

Что вы, разве это может быть для меня неинтересно? Я живу в этом обществе и постоянно узнаю, что с ним происходит. Идут бои за историю. И даже среди медиевистов идут бои, смысл которых не в том, чтобы выяснить, что было в Средние века, а какова практика современных историков и политических деятелей. Я наблюдал историографический процесс в нашей стране на протяжении более полувека (мне в прошлом году стукнуло восемьдесят). Начиная с конца 40-х годов, со студенческих и аспирантских времен, я в этом варился. Вы знаете, что в советское время господствовал предельно односторонний взгляд на историю и на то, какие темы можно изучать. Социально-экономическая проблематика, политическая история, классовая борьба. Если говорить о Средневековье, то тут все было ясно — однозначно отрицательная оценка религии, да и вообще явлений культуры. Теперь все изменилось. Но реакция на засилье социально-экономической проблематики привела к тому, что эта проблематика, к несчастью, вовсе ушла в тень, как будто она вообще перестала быть существенной. А она в высшей степени существенна — просто ее нужно поместить в более широкий и всеобъемлющий контекст, не изолировать ее так, как это делалось со времен «Капитала». С другой стороны, оказалось, что существенны явления духовной жизни, культуры. То есть поле исследования для историков сместилось в определенную сторону, но вместе с тем расширилось.

Что же, собственно, произошло в нашей исторической мысли за последние два десятка лет и что происходило синхронно или даже несколько раньше за пределами нашей страны, в исторической мысли Германии, Франции, Англии, Соединенных Штатов, Италии? Я буду говорить прежде всего о медиевистах, но то, что я скажу, относится не только к медиевистам. Что произошло? На первый взгляд это звучит дико, но произошло открытие человека. Человек как мыслящее, чувствующее, социальное существо — не просто актер, действующий по не им написанному сценарию в этой исторической пьесе, но человек, который принимает какое-то активное или даже пассивное (это зависит от склада личности) участие в историческом процессе, — он на протяжении последних двух — двух с половиной десятилетий все более перемещается в центр внимания историков. И мне кажется, интерес к изучению культуры, неофициальной культуры, менталитета и т. д. концентрируется как раз вокруг этого. Главным оказывается потребность нашего общества в выявлении особенностей индивида, жившего в другие исторические эпохи. Ведь историческое познание — это всегда, так или иначе, самопознание общества. Историки ставят только те вопросы перед своими ис точниками (относящимися, может быть, к очень глубокому или недавнему прошлому), которые так или иначе существенны для современности. И они отвечают на них. Другое дело, как они отвечают. Разумеется, переносить современные представления об индивиде на прошлое — это искажение истории, это путь негодный, хотя по нему очень часто ходили. Гораздо реже пытались выяснить, каков же этот человек, живший в другую эпоху, тот, применительно к которому Ле Гофф употреблял понятие «l’autre» — другой. Человек другой эпохи — он другой, иной. У него есть свои представления о жизни, о смерти, обо всем, и он руководствуется этим миросозерцанием, может быть и не продуманным, но присутствующим в подсознании — и индивидуальном, и коллективном. Мне кажется, что центральная проблема, проблема проблем современного гуманитарного знания, волнующая не только историков, но и философов, филологов, искусствоведов, — это проблема проникновения во внутренний мир людей, живших в ту или иную эпоху. Проблема наиболее существенная и вместе с тем наиболее привлекательная и для историка, и для его публики, ведь он пишет не для себя, а для кого-то. Именно ею занимаются многие историки. К сожалению, в нашей благословенной стране их не так много, и занимаются они этой проблемой сплошь и рядом «по касательной», поскольку она часто не очень отчетливо формулируется, но мне думается, что это наиболее важная проблема. Хотя трудности познания этого индивида, жившего в прошлом, оказываются несравненно бoльшими, чем представлялось историкам еще совсем недавно.

Сейчас мы наблюдаем очевидное противоречие между перепроизводством масскультурной исторической продукции, предельно далекой от такого историкоантропологического подхода, и той потребностью общества в самопознании, о которой говорите вы. Чем историки могут помочь обществу, если оно нуждается в такой помощи? Ведь нет уверенности, что само общество ощущает эту потребность…

Ну, все не так страшно. Есть некоторые положительные факты, причем неоспоримые. Множество журналов, периодических изданий, книг лежат на прилавках магазинов (правда, среди них лишь небольшую долю составляет продукция отечественных историков, ее не так много). Появилось огромное количество переводов: классика исторической мысли XX века, которая не была доступна большинству, потому что она даже в библиотеки не поступала или не была переведена, теперь стала доступна. Я занимался французской историографией, школой «Анналов». Одиннадцать лет назад я опубликовал книгу о школе «Анналов», где рассматривал работы, недоступные для читателя. Теперь моя книга безнадежно устарела, поскольку почти все авторы и все книги, о которых я рассуждал, переведены и лежат на прилавках. Ведь издатели не из чистого альтруизма их издают. Не будут же они издавать книги, которые никто не покупает. Значит, есть люди, способные эти книги купить, и не сразу же эти люди их ставят на полку и о них забывают, — нужно надеяться, что они их читают. И таких людей довольно много — целый слой общества, интересующийся подобными вещами. А книги тех же французских историков, за единичными исключениями, как раз посвящены этой центральной проблеме: каким был человек прошлого? Именно об этом книги Дюби, Ле Гоффа, Ле Руа Ладюри, Марка Блока, Артога и… всех не буду перечислять. Ведь отчего страдает наше общество, мы знаем очень хорошо, не стоит об этом распространяться. Но в конечном-то счете оно страдает оттого, что человеческая личность в нем не получает возможности самораскрытия, самоидентификации, самосознания. А когда люди читают эти книги — например, труд Ле Гоффа о Людовике Святом, — они не могут оставаться равнодушными к диалогу, который разворачивается между современным и средневековым человеком, они что-то от него получают. И это помогает двигаться в нужном направлении.

Но речь в основном о западных работах, и посвящены они истории Запада (хотя появляются и книги западных историков о России). Как же все-таки быть с настоятельной необходимостью пересмотра стереотипов, относящихся к отечественной истории?

Здесь нужно сказать о двух вещах. С одной стороны, хотя эти книги рисуют нам облик человека, который жил в Западной Европе, жил давно и далеко от нас, то, что мы с интересом об этом читаем, говорит, по-видимому, что процесс вестернизации в России развивается. Маршрут намечается, хотя, может быть, пока пунктирный. Размышления о том, какими были франки в VI веке или французы в XV, вовсе не мешают и даже помогают нам задумываться о самих себе. А с другой стороны, есть молодые специалисты по отечественной истории, которые занялись всерьез изучением человека прошлого именно в нашей стране. Мы в Институте всеобщей истории выпускаем с 1989 года ежегодник «Одиссей. Человек в истории», на большее не хватает ни организационных возможностей, ни материала. В первые годы мы печатали главным образом статьи, в которых отражалась мысль либо западных авторов, либо наших специалистов по древности и Средневековью. Теперь мы расширили проблематику и стараемся привлекать также специалистов по русской истории. Оказалось, их не так мало. Конечно, их методология, выбор тем продиктованы заимствованными образцами, — но я не вижу в этом ничего дурного, если только они не калькируют то, что прочитали в западных книжках, игнорируя специфику своего предмета. Но есть толковые мальчики и девочки, есть и специалисты вполне зрелого возраста, которые вовсе не калькируют, — они берут уже поставленную проблему, да, но рассматривают эту проблему в конкретном преломлении, пользуясь источниками, которые у них в руках. Подспорьем для нашего «Одиссея» с самого начала был семинар по исторической психологии — так он назывался первоначально, но я вскоре убедился, что это название неадекватно, ибо психология не может изучать средневекового человека, у нее нет для этого инструментов. Поэтому теперь мы называем его семинаром по исторической антропологии. Каждый месяц мы приглашаем сделать доклад специалиста по русской истории, по древней истории, по Средним векам. Мы доклад обсуждаем, а потом келейно принимаем решение, пригласить ли этого докладчика в качестве автора в наш альманах. И мы уже имеем скромный актив и печатаем этих авторов, прошедших предварительный устный экзамен. И мы видим, что есть люди, которые по-новому подошли к русским источникам, архивным материалам. Двадцать лет назад, в статье об изучении социально-психологических феноменов в исторической науке, назвав имена Февра, Мандру и других классиков французской историографии, я отмечал, что рядом с ними из отечественных работ нечего поставить, разве что нестареющую книгу Бориса Александровича Романова «Люди и нравы Древней Руси». Здесь дело не только в том, что нет к этому должного интереса, не только в консерватизме наших историков, а в том, что источниковая база у нас не такая богатая и многообразная, как в западно- и центральноевропейских странах. Но самое главное, из чего историк должен исходить, — не наличие или отсутствие источников. Он должен поставить проблему. И вот тут можно применить, хотя и совсем по-другому, слова гения всех времен и народов товарища Сталина (если они им действительно были сказаны): «Нет человека — нет проблемы». Если вы занимаетесь Русью XVI века и не ставите проблему индивида, жившего в то время, вы и не получите никакого результата. Поставьте проблему, и обнаружатся источники. Источники не лежат готовенькие. Их надо интерпретировать, их надо повернуть. И как раз постмодернистская критика, с ее скептицизмом относительно того, как можно источники повернуть, оказывается скорее конструктивной, чем просто негативной.

Постановка проблем очень важна. И то, что наши историки заимствуют постановку проблем у Ле Гоффа, Ле Руа Ладюри и исследуют с их помощью другой, отечественный материал, — это необходимая ступень в изучении ими ремесла историка, и это может дать и уже дает ценные результаты. Прошло еще не так много времени с тех пор, как мы отбросили тормозящие догмы, и молодое поколение историков находится сейчас в межеумочном состоянии, но я все же настроен оптимистично. Безусловно, не все делается сразу: исследование этой центральной проблемы человеческой личности, проблемы другого, иного, непохожего на нас, требует осторожного и многотрудного проникновения в прошлое.

Несколько вопросов не о трудностях, которые испытывает исторический цех, а скорее о том, как он встроен в общество. Мы уже говорили об ощущении чудовищного разрыва между профессиональным и массовым пониманием прошлого. Когда представители властей твердят, что «историей надо гордиться», они явно апелли руют к неким устойчивым массовым клише, а не к профессиональному знанию. Может быть, мы напрасно тревожимся и всегда был такой разрыв? Скажем, «территория историка» в Средневековье — в каких она была отношениях с массовым сознанием?

Применительно к Средневековью говорить об исторической мысли приходится с огромными оговорками, поскольку в тогдашней системе знаний — тривиум и квадривиум — такого предмета как история не было. Было богословие, была история права, включавшая некоторые исторические аспекты, но история как таковая возникает лишь в Новое время. Конечно, существовали хроники и летописи, но это лишь перечень государей и их походов, которые имели место в определенное время. Это политическая история, придворная история. Историческая дисциплина возникает как профессия довольно поздно и наращивает мускулы только начиная с болландистов, с XVII века. История в этом смысле довольно юная наука. Отсюда следует вопрос: а что же знали люди об истории? Естественно, они могли знать какие-то обрывки священной истории, ибо даже среди образованных людей мало было таких, кто прочел всю Библию; так или иначе, это был хлеб богословов, а широкие массы потребителей этой премудрости знали очень мало, — это была среда, в значительной степени творящая мифологию, сказку, быличку. И погруженная в эту мифологию. Кстати, сейчас жалуются, что современная молодежь плохо знает историю, причем не древнюю, а даже совсем недавнюю. Говорят, подводили школьников на Манежной площади к только что установленному памятнику маршалу Жукову, и те не могли сказать — кто это такой и чем прославился. Дело в том, что человеческая память, с одной стороны, простирается широко, обнимая громадные мифологические пространства, но именно мифологические, не связанные с конкретными событиями, действительно имевшими место, — а с другой стороны, она очень коротка. Ведь что происходит сейчас? Из газет, радио, телевидения мы видим, что люди по-своему пытаются осмыслить прошлое, в котором они формировались. Они вспоминают, какая при Сталине была счастливая жизнь, как все были свободны и не было никаких негодяев, которые их обворовывали. Ведь это не просто злостное искажение истории — конечно, и этого сколько угодно, есть много людей, которые на этом специализируются, я не их имею в виду. Нет, так мысль человеческая устроена: она очень легко переносит действительные, имевшие место события в мифологическую, сказочную атмосферу. И потребности современного человека, его невзгоды, заботы становятся тем ситом, через которое одни воспоминания проходят, а другие отбрасываются или переосмысляются. Другое дело наши деятели, которые перевирают историю, — ну, может быть, некоторые и впрямь себя уверили, что так и было, как они говорят, тем более что «министерство правды» действовало во все времена. Но эти фальсификаторы процветают именно потому, что существуют массы, сознание которых можно таким образом бороновать, вспахивать и засевать. Это в высшей степени печально. Но не надо думать, что это было только при советской власти и в постсоветский период. Это было во всех странах в любое время. Может быть, историческое сознание в некоторых странах начало раньше формироваться и в большей мере могло ориентироваться на какие-то вехи, но тем не менее соотношение вымысла — невольного или вполне своевольного — и рационального, позитивного знания всегда не в пользу последнего. Что же из этого следует? Историк все равно не может отказаться от своего ремесла: он должен реконструировать прошлое сообразно не только собственным общим представлениям, но и прежде всего в соответствии с теми требованиями, которые современное историческое ремесло предъявляет к нам как профессионалам. И есть, как мы уже сказали, профессиональная среда, в которой его выводы подвергаются проверке.

Современность нас особенно возмущает потому, что мы в ней варимся, мы близко видим этих людей, которые бесцеремонно врут, но эта печальная традиция не сегодня и не вчера возникла. И вместе с тем мы сейчас живем в обществе, в котором — не знаю, как долго это продлится, — стало возможным сопоставление разных точек зрения. Я хорошо помню время, когда была одна точка зрения. Наличие нескольких заставляет человека хоть как-то их сопоставлять, хоть както критически мыслить. Мы уже привыкли к тому, что у нас есть свобода творчества. Со всеми оговорками, конечно, — мы знаем, что с этой свободой делают, — но, вспоминая свою молодость, я должен признать, что мы сейчас живем в другом мире, и вернуться к той беспардонной тотальной лжи уже невозможно.

Будем надеяться.

Хотя есть опасные симптомы… Есть, это несомненно. Не думайте, что я такой уж оптимист. Именно поэтому я и не хочу уступать поле битвы негодяям и лгунам. И, несмотря на возраст, я пытаюсь все-таки еще что-то делать, отстаивать позиции, которые мне представляются правильными. И поэтому я не могу предаваться унынию. Конечно, я стою на краю скалы: сделаю еще один шаг и упаду в пропасть. Но пока я еще не упал, я должен продолжать то, что Февр так удачно назвал «боями за историю». У меня, как вы понимаете, осталось мало времени, чтобы что-нибудь прокукарекать письменно или устно, но я жертвую своей работой, трачу много сил, чтобы противостоять тем, кто фальсифицирует историю нашей собственной науки. А эта фальсификация, кстати, — один из симптомов того, что вообще происходит в нашем обществе. В своих мемуарах я описал наше время не просто как частное лицо, а как человек, близко наблюдавший развитие нашей исторической науки. Еще раньше, в 1992 году, я напечатал в «Одиссее» статью «Путь прямой, как Невский проспект». Там я назвал нескольких лиц, которые сознательно громили науку в 40–50-е годы, боролись за то, чтобы захватить в ней ведущие административные позиции и ввести новые порядки. После этой публикации прошло чуть ли не десять лет, с тех пор никто из моих коллег ни разу мне не возразил. И что же? За последние три-четыре года я столкнулся с новым явлением: люди моего же поколения, которые прежде молчали, начали верещать, что я-де оклеветал честных людей, что эти люди были благородны, что они развивали историческую науку… Ведь это очень симптоматично, что в начале 90-х годов никто не рвался защищать «доброе» имя бывшей заведующей сектором истории Средних веков нашего института Нины Александровны Сидоровой, которая насаждала поистине аракчеевские порядки, или министра просвещения Александра Ивановича Данилова. А теперь их защищают. Повеяло другим духом. Но не возражать я не могу, я же один из могикан. Молодые могут поверить, что эти люди были благородными подвижниками. Многие из старшего поколения просто не хотят на эту тему говорить, молчат, у них на это свои причины... А кое-кто и просто хочет произвести реставрацию «доброго старого» времени нашей исторической науки, показать, что все было хорошо. Вот под редакцией академика Севастьянова вышло уже четыре тома «Портретов историков». Я ознакомился с двумя томами. Наряду с серьезными статьями, посвященными таким историкам, как Черепнин, Тихомиров, там есть статьи, в которых совершенно искажена общая картина. Может быть, «советские историки самоотверженно трудились», не спорю, — но в какой среде это все происходило? Разве это была благоприятная научная, идеологическая, политическая, жизненная среда? Или все-таки фон был совсем другой? Этот фон вообще отсутствует. Тишь да гладь. Не в этом ли пафос всего многотомника? Положим, человек делал гадости — ну, это издержки, зачем об этом говорить? Или он «самоотверженно» твердил, что дважды два именно четыре, — это почему-то преподносится как научное достижение.

Вот еще пример: лет десять назад были посмертно изданы воспоминания медиевистки Евгении Владимировны Гутновой, профессора Московского университета. Медиевисты все друг друга знают, и все знают, что Гутнова просто лжет. Сидорова и Данилов, главные погромщики, у нее выступают в качестве чуть ли не святых. Разумеется, ей хочется оправдать себя, поскольку она занимала, мягко выражаясь, сомнительную позицию в раскладе живых сил в исторической науке 60–90-х годов… Поймите, я думаю сейчас не о стариках, а о молодых, которые ведь не знают, как это было на самом деле. Очень важно восстановить отдельные фрагменты истории нашей собственной науки. Это позволит дать более достоверную или, скажем, более правдоподобную картину того, что происходило с нашим обществом.

Получается порочный круг. Нравы академической среды прямо зависят от нравов эпохи, а изменить эти нравы невозможно, пока массовая историческая память подчинена старым стереотипам…

Есть принцип, который я не устаю провозглашать: каждый должен возделывать свой сад. Делай что должно, и будь что будет. Надо, чтобы те читатели, к которым ты обращаешься, видели пусть не образцы, но хотя бы попытки следовать исторической истине. Попытка доказать, что белое — это белое, а черное — это черное, сама по себе есть процедура, которая в той или иной мере может увлечь других. Не для массы, не для ста человек, но хотя бы для одного цепочка преемственности русской интеллигенции не будет прервана. История русской интеллигенции показывает, что какая-то ниточка тянется от Радищева до современности.

Далее. Вы сказали: «порочный круг». Я порочный круг вижу вот в чем. Надо готовить новых учителей. А новых учителей готовят старые педагоги. Здесь действительно есть некоторый круг, который разорвать очень трудно, но нужно все таки как-то стараться, чтобы появлялись люди, которые в вузах преподавали бы по-новому, а их ученики, приходя в среднюю школу, уже будут соответствующим образом перестраивать сознание детей. Наверное, какими-то гомеопатическими дозами это делается, однако такая гомеопатия может надолго растянуться и быть не слишком успешной. Но что мы можем еще сделать? Напомню: раньше историки, которые хотели бы сказать правду, были лишены возможности создавать учебники для средней школы. Как и для вузов, эти учебники писались группой авторов, которых облекали специальным доверием, — такие как Нечкина, Рыбаков могли писать учебники, а каким-нибудь другим историкам, которые, может быть, знали больше и были честнее, учебники не заказывали. И вот ситуация изменилась — благодаря Соросу, имя которого нужно благословлять, несмотря на то что он «хапуга», «империалист», уж не знаю как там его еще обзывают. Дурной человек. В участок его! Но все-таки он, пока шел к участку, потратил колоссальное количество денег на доброе дело. Лет 12 назад объявили открытый конкурс на написание школьных учебников по всем гуманитарным циклам. И я участвовал в создании учебника истории Средних веков для школы. На первых же страницах я пытался дать школьнику почувствовать, что история — это особая дисциплина и особый процесс, в который надо внимательно вслушиваться и вдумываться. Потому я так и построил свою часть учебника: она содержала не столько фактические данные о политических событиях, войнах, переворотах, которые в Средние века не так уж и отличаются от событий других эпох, сколько раскрывала облик средневековой культуры, миропонимание средневекового человека. Для этого я ввел такие понятия и такие сюжеты, которые в прежних учебниках абсолютно отсутствовали. Другое дело, что мы не сумели сделать такой учебник, какой я хотел. На это были производственные причины, которых мне не хотелось бы касаться. Были трудности. Но замысел-то был — подвести ребенка, подростка к пониманию того, что история — это история людей, чтобы он ду мал о тенденциях, а не о результатах. Но это, конечно, очень сложно, над этим надо было спокойно и неспешно трудиться, а работа велась в лихорадке, надо было за несколько месяцев представить проспект, дождаться его утверждения и написать весь учебник. Это был спринт, а не научная работа над книгой. Поэтому, естественно, я не могу быть удовлетворен. Но общий замысел был совершенно правильный: дать подростку познакомиться с человеком, который жил в другую эпоху, понять, чем он дышал.

На первых страницах этого учебника вы высказываете мысль о том, что история прежде всего нужна для самосознания общества. Но остается открытым вопрос, насколько наше общество нуждается в самосознании.

А есть общество? Вопрос этот постоянно обсуждается. Очень неглупые люди приходят к выводу, что общества-то у нас еще нет. Поэтому я это слово беру в кавычки и стараюсь по возможности элиминировать, уж очень оно обманчиво. Но безусловно есть некоторые группы, страты наших сограждан, которые интересуются историей. У меня был знакомый, авиаконструктор, создатель современнейших вертолетов. Как-то мы с ним встретились на вечеринке. Он знал, что я историк, медиевист. И он мне сказал: «Я купил двухтомник по истории Франции, написанный не для студентов, не для школьников, а для широкого потребителя — для обычного интеллигентного человека, инженера, врача... Какая скучища! Я не нашел там ничего. Там нет человека, нет живой жизни». И действительно, там — может быть, в меньшей степени, чем в учебниках — речь шла все о том же: о формациях, ренте, эксплуатации и т. п. Беда в том, что автор, пишущий книгу, далеко не всегда осознает, для какой аудитории он пишет. Успех, который имели мои книги, объяснялся, по-моему, тем, что я понимал, к кому обращаюсь. И к кому я не обращаюсь. Я хотел через головы всех этих сидоровых и даниловых, захвативших ключевые позиции в исторической науке, медиевистике, и моловших одну и ту же псевдомарксистскую ерунду, лишенную всякого человеческого смысла, обратиться к молодежи, студентам, может быть, к старшим школьникам. Я же преподавал тогда очень интенсивно, я видел эту аудиторию (я слеп только последние двенадцать лет). Начинается лекция: они усаживаются, какая-то суета происходит, и вот я должен сделать так, чтобы вся эта поточная аудитория начала работать под воздействием импульса, который я посылаю. И я касался наиболее глубинных тем. Никогда не забуду: я читал лекции на философском факультете МГУ, на отделении истории культуры. И вот я приехал за несколько минут до начала лекции и прогуливался в вестибюле здания гуманитарных факультетов. Мимо меня идут два молодых парня не совсем студенческого вида, развязные, голоса грубые: «Ты куда идешь?» — «Тут сейчас один мужик про смерть будет читать, хочу послушать». Так «один мужик» убедился, что есть потребность у других мужиков про смерть послушать. Действительно, есть темы, от которых они никуда не уйдут и которые их будут интересовать, — если только не нести ерунду, а ушибать их фактами, потому что историк не может сыпать одними абстракциями, он должен эти абстракции насытить конкретным материалом.

Мне думается, очень важно воздействие автора на молодых читателей. И важно активное присутствие в сознании автора облика той аудитории, к которой он обращается, а не абстрактного читателя. И еще: что является одним из вопиющих недостатков уже даже не школьных, а вузовских учебников? Догматический характер изложения. События, факты, институты — все это преподносится как определенная догматическая система. Между тем настоящий учебник должен быть построен в значительной мере, если не полностью, на другом принципе: я изла гаю определенную точку зрения не только исходя из своих собственных соображений, но и опираясь на предшествующую историографию, с которой я в той или иной мере солидаризируюсь. Но я знаю, что есть и другие точки зрения. И я должен показать эти точки зрения, чтобы сразу ввести студента in medias res, чтобы он сразу понял, что это наука, в которой есть разные взгляды, что есть взгляд Бахтина и есть взгляд человека, который с ним не согласен. И чтобы студент, читатель учебника, мог занять более активную позицию: вдумываться в аргументы и решать, что ему кажется более убедительным. Не заучивать материал, а пытаться войти в лабораторию историка.

Кстати, новейшее направление исторической мысли, существующее последние пятнадцать-двадцать лет, — это «эго-история», как ее назвали французы. Это история, которую историк пишет о самом себе, о своем пути в науке. И это особенно интересно: как он пришел к своим выводам, какие проблемы он поставил, как он их интерпретирует, каково его отношение к другим точкам зрения, к носителям этих других точек зрения, к своим коллегам. И экспликация своей точки зрения — все те же «бои за историю». Наша наука насквозь диалогична. Стоит показать соотношение разных точек зрения, и это сразу будит мысль. Молодых привлекать нужно именно этим, чтобы они потом сами искали свое — может быть, убогое, школьное, детское, цыплячье, — но свое решение проблемы. Не оставлять их созерцателями застекленной витрины: пусть там старые хрычи что-то обсуждают, а мы на них посмотрим, не включая звука.

Первые два курса исторического факультета я в силу некоторых причин должен был проходить заочно и только вечерами мог читать литературу. И вот я дошел до истории Средних веков, до учебника Косминского, Вайнштейна и Сказкина. Два тома: раннее Средневековье и позднее Средневековье. Огромные тома, и к каждой главе приложен список литературы, на русском языке, разумеется. Я прочитал первую главу первого тома: «Конец античности» и в списке литературы нашел указание на статью Петрушевского из «Очерков из истории средневекового общества и государства», написанную еще до революции или сразу после революции. Я пошел в библиотеку и взял этот сборник работ Петрушевского. Для меня это было откровением. Это было написано другим языком, в другой системе понятий. Не догматическое изложение материала, как в учебнике: первое, второе, третье… Выучи и сдавай на экзамене. Нет, Петрушевский — умнейший человек и крупнейший наш медиевист — ставит настоящие проблемы, вовлекает меня в изучение того, над чем сам размышляет, он вводит меня в свою лабораторию. Марк Блок говорил: «Надо стоять у верстака». Он имеет в виду не ремесленника в современном смысле, не холодного сапожника, а члена средневекового цеха. Петрушевский ввел меня в святая святых нашей профессии… Прошло уже шестьдесят лет, но это очарование научного текста, созданного ученым, который приглашает меня мыслить, для меня не исчезло. Вот если бы мы так могли писать, если бы были учебники, в которых не повторяются элементарные вещи, а обсуждаются истинные проблемы, это активизировало бы мысль молодых. Надо, чтобы они не засыпали над учебником. И чтобы на экзамене студенты не напоминали самосвал — до профессора довез, вывалил и ушел. Сдал! И ничего себе не оставил. Многое забывается, понятно. Но нужно, чтобы что-то все же оставалось, как у меня от Петрушевского.

И опять-таки: примерно десять лет спустя будущий министр просвещения РФ Александр Иванович Данилов напечатал статью об академике Петрушевском, к тому времени давно покойном. Мало сказать, что он его смешал с грязью, — это сочинение было скопировано с речей государственного обвинителя Вышинского. Он обвинял его в подрывной деятельности, в том, что он выступает против марксизма на стороне Допша или Риккерта, тем самым мешая строительству социализма. И когда я прочитал эту статью Данилова, я подумал: какой мерзавец! Ведь он ученик нашего любимого учителя Александра Иосифовича Неусыхина, который в свою очередь был выпестован не кем иным, как Дмитрием Моисеевичем Петрушевским. Петрушевский творил, Неусыхин у него научился, перенял лучшие его черты, а теперь его ученик, представитель этой же школы, вылил на своего «научного деда» ведро помоев.

А что произошло в 40-х — начале 50-х годов? Я об этом писал неоднократно. На поверхности — и не только на поверхности, конечно, — это была антисемитская кампания, но среди медиевистов в наибольшей мере пострадали как раз не евреи, не Неусыхин и не Коган-Бернштейн, хотя их уволили. Пострадал академик Косминский, который ни сном ни духом не был причастен, так сказать, к «инвалидности 5-й группы», как тогда говорили. Дело в том, что Нина Александровна Сидорова считала нужным принять активнейшее участие в этой кампании — хотя она вовсе не была антисемиткой, ее мужем был крупнейший физик Векслер, лауреат сталинских и всяческих премий, Герой Социалистического Труда. Она просто хотела захватить сектор истории Средних веков Института истории и знала, что надо выступать против Евгения Алексеевича Косминского. Вот так это происходило. Должны об этом знать современные молодые историки или нет? Не спорю, это наши разборки, но я придаю этому не личностное значение, как раз на это мне наплевать. Просто если вы не знаете линий преемственности, не знаете, как развивалось ваше собственное ремесло, это не может не сказаться отрицательным или даже губительным образом на том, что вы сами будете создавать.