Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Метафизика юности

Публикуем фрагмент из книги «Энциклопедия юности» (2009). Это совместная автобиография писателя Сергея Юрьенена и филолога и философа Михаила Эпштейна. Их дружба началась в 1967 году, на первом курсе филологического факультета МГУ, и продолжается больше сорока лет, теперь уже в США. Это не просто двойная и диалогическая автобиография, но энциклопедия самого таинственного, ищущего, страстного, мучительного, эгоистичного, кризисного, метафизического возраста — юности. Восемьдесят статей раскрывают основные проблемы и лирико-философские грани юности в алфавитном порядке, от «Абсолют» до «Я». Охватывая в основном семь лет, с 1967-го по 1974-й, книга погружает в мир юношеских увлечений и сомнений, творческих порывов, любовных терзаний, общественных страхов, экзистенциальных и профессиональных вопрошаний. Это диалог сверстников, говорящих изнутри юности — и одновременно о ней, помещающих ее в перспективу последующего жизненного опыта. Книга никогда не публиковалась в России.

ЮНОСТЬ: ОПРЕДЕЛЕНИЯ

|

Э |

1. Юность — это возмездие за безмятежность детства, золотые сны единства «я» и мира и его всеблагой опеки. Юность обнаруживает раскол в основании «я», его внезапное отщепенство, неукорененность ни в роде, ни в семье, ни в доме, одиночество странствия в никуда.

2. Юность — это возмездие старым и зрелым, тем, кто установился в своих домах, спальнях, заботах и службах, — и юность приходит, чтобы все это осмеять, презреть, поставить под вопрос, отнять экзистенциальный уют у этих заживо себя схоронивших.

Получалось, что юность — возмездие за детский возраст или возмездие старшему поколению. Из пьесы «Строитель Сольнес» видно, что верно второе, простейшее толкование. «Сольнес. Юность — это возмездие. Она идет во главе переворота. Как бы под новым знаменем».

Но еще тогда, в юности, я пришел к третьему смыслу: юность — это возмездие самой себе. Она мучит и мучится, она мнит себя расцветом жизни, лучшим возрастом, острейшей радостью, а между тем оказывается временем самых жестоких терзаний. Захлебывается, припадая к чаше жизни, и вместе с тем ее рвет и тошнит от перепития. Не умеет пить. От голода все время сосет под ложечкой, но желудок еще не стал луженым. Юность — это запой длиною в 5—7—10 лет, который у иных растягивается на всю жизнь. И одновременно это приступ рвоты, выворачивающей наизнанку до опустошения, до экзистенциальной язвы, изжоги и готовности к самоубийству. Чад, угар, сон разума и зубная боль в сердце.

|

Ю |

Юность — не столько возмездие. Прежде всего, юность — это опасность. Смертельная и тотальная угроза. Со всех сторон. Изнутри. Вот именно что желудки еще не луженые: сколько раз меня самого чудом спасали в больницах. Инфекционное отравление в студенческой столовой на Мичуринском, месяц на Соколиной Горе (соляночки поел). Через два курса заварил кофе в оловянном чайнике образца 1953 года — желудочное кровотечение, два литра крови потерял. Лишенный осознанных суицидальных комплексов, не могу не помянуть здесь всех ровесников, не переживших свою юность, самоубийц, всех сорвавшихся, утонувших, разбившихся, как говорят, «по глупости», всех неудачно штурмовавших свои собственные пределы. Но и снаружи тоже. Сколько раз меня пытались убить! Взрослые — за то, что молодой; ровесники — за непохожесть, за инакость, а иногда и беспричинно, просто чтобы догнать и испытать тоже очень юную радость убийства, всаживая длинный немецкий штык, или групповым футболом превращая твою голову, столь бесценную, но только для тебя, в размозженную массу, не совместимую с дальнейшей жизнью.

Находясь внутри юности, я не исключал, что не переживу ее физически. Слишком уж неожиданно и часто прорывалась тонкая пленка, за которой нас, совсем к тому не готовых, ждали вполне серьезные, окончательно капитальные вещи — смерть, non-being, ничто. С тех пор мне ни разу не приходило в голову поблагодарить свою судьбу, своего демония, своего ангела-хранителя за то, что не без потерь, но все же вынесло меня за пределы того радостного и свирепого периода, где в наши мирные времена осталось не так уж и мало сверстников. Так вот: спасибо, Ангел.

ЮНОСТЬ: МЕТАФОРЫ

Чему бы ты уподобил юность? Есть ли какой-нибудь образ, символ, эмблема, метафора, которыми ты мог бы передать особенность этого возраста?

|

Э |

На собственном опыте я бы заменил «туман» на «чад». Туман прохладен и возникает из скопления в воздухе кристалликов льда и капелек воды, тогда как чад — это следствие огня, неполного или неправильного сгорания: едкий, удушливый дым от сырых дров, недогоревшего угля. Юность, конечно, не холодна, а пламенна, и именно поэтому ее смутность — это не туман, а угар. Ум пылает, сердце пылает, но пламя это трудно соединяется с веществом существования, еще сырым, зеленым, и поэтому производит угар, кромсает по живому и терзает легкие удушьем. За что бы я второпях ни брался: за написание рассказа, за выступление в семинаре, за личные отношения, за политические разговоры, за общественные и научные проекты, — все отдавало каким-то чадом и приносило удушье, и я не мог понять, откуда этот привкус угара. Ведь я горю, почему же вместе со мной, тем же чистым пламенем не горит весь мир? А он не хотел, сопротивлялся моему огню. Вот когда несколько лет погоришь, тогда вокруг тебя высушится то вещество, которому ты постепенно передашь температуру своего тела; и дальше оно может сгорать вместе с тобой легко и чисто, утепляя вселенную и не оставляя смрадных, черных частиц, раскромсанных трупов пламенного насилия. Такая у меня метафора — поправка к гоголевской.

|

Ю |

Тревога — более сильное слово, чем discontent, — здесь вполне уместно, потому что тревожность — свойство именно юности, что было замечено и в советский оттепельный период чутким тандемом Пахмутова/Ошанин — я имею в виду «Песню о тревожной молодости» (1958), которая меня волновала на подступах к юности: «И снег, и ветер, и звезд ночной полет... меня мое сердце в тревожную даль зовет...» Нет спору, даль юности оказалась весьма тревожной, но куда сильнее алармировала самая что ни на есть экзистенциальная близь, душа.

ЮНОСТЬ И МОЛОДОСТЬ

Как мы определяем юность в границах своей жизни, какими годами? Чем она отделяется от предыдущих и последующих возрастов? Отличается ли она от молодости?

|

Э |

|

Ю |

ЮНОСТЬ: ЕЕ НАСЛЕДИЕ

Кто у нас остался от юности, какие спутники жизни, мысли, воображения? Кто нас не оставил и кого мы сами не хотели бы оставить? А кого и почему мы больше всего уценили, отлепились душой?

|

Э |

Валентин Евгеньевич Хализев, мой научный руководитель, — общаюсь с ним редко, но образ его крепко держу перед собой. Оля Седакова — регулярного общения нет, но когда встречаемся, я слышу в ней кровь, «хроносомы» своего поколения, нам легко понимать друг друга, и чем дальше, тем больше.

Андрей Битов — я по-прежнему ценю общение с ним и люблю написанное им тогда, хотя меньше восприимчив к последующему. Все другие близкие люди приобретены либо родственно, раньше, либо дружески уже позже, в молодости и зрелости.

Что касается спутников мысли и воображения, то навсегда остались Платон, Монтень, Гете, Достоевский, Ницше, Бахтин, сохранилось восхищение А. Солженицыным, а вот увлечение «левыми» и «новыми левыми» мыслителями, такими, как Сартр и Маркузе, сошло на нет, и блестящий Набоков тоже меньше стал меня занимать, как и литературный и художественный авангард.

|

Ю |

Если же говорить о неблизких, но тех, с кем приятельствовал, знакомствовал и просто соседствовал в Главном Здании юности, — одни преждевременно сошли с трассы (в Ивделе, исходном пункте своего трансатлантического «путешествия» — работал он и в Перу, и на Кубе, — умер Юра Токарев; без отзвука растворился Андрюша Ваненков, ментально сломленный Братиславой; оба замечательные полиглоты-самородки); другие, надеюсь, здравствуют, но вполне безмолвно. Моя репутация писателя-невозвращенца, вещавшего на коротких волнах от имени самой Свободы, предохраняла меня от излишнего общения при советской власти; видимо, эта репутация продолжает оказывать свое влияние в новых условиях электронной поднадзорности, и это понятно — поколение наше в среднестатистической массе своей и в юности было весьма оглядчивым и осмотрительным, о чем же говорить теперь, когда оно вступает в отмеченный консервативностью «третий возраст»... Но иногда оттуда раздаются анонимные звуки, по которым я и констатирую: «молчаливое большинство» поколения здравствует. С другими, возникающими в том же ЖЖ, я сам предпочитаю не вступать в отношения, поскольку помню их извилисто-рептильную комсомольско-карьерную юность — «мальчиков-чего-изволите».

Непосредственные встречи стали вообще редки — а здесь, в Америке, из современников моей юности встречаюсь я live, пожалуй, только с тобой.

И ты же — один из сохраненных мной «спутников мысли и воображения»: тебя я продолжаю читать.

Как и Нормана Мейлера, кстати, — он умер, когда я уже был в Америке и как раз открыл для себя место, где он родился; мы с Мариной часто там бываем, в обдуваемом и омываемом Атлантикой городке, делаем «милю Мосса» по дощатой набережной, загораем, купаемся, плаваем; при этом с нами всегда его книги.

Мне, однако, легче перечислить тех, кого я перестал читать. При том что я слежу за текущей мировой литературой, особенно русской, американской, в меньшей степени французской, я — в какой-то степени удерживая Джойса, Гертруду Стайн и Хемингуэя, — утратил интерес к целому ряду магнетических имен юности: Фолкнер, Жид, Кортасар, Камю, Сартр, Селин, Набоков... сохраняя, разумеется, благодарную память «о том, как это было в первый раз».

Федор Михайлович, Лев Николаевич? Они настолько овнутрились, настолько вошли в мой состав, что, кажется, mecum porto, даже годами не снимая с полки.

Что касается чистого любомудрствования, то в этом плане философия решительно уступила место эзотерике.

ЮНОСТЬ: ПОТЕРИ

Какие самые большие наши потери со времен юности? Можно ли и нужно ли их возвращать?

|

Э |

|

Ю |

Мне — нам с Ауророй — не удалось сохранить наш юношеский брак. Несмотря на то что мы продлили его через четыре страны и на 27 лет, мы расстались. Это было в Праге. Никогда не верил в саму возможность подобного финала наших отношений. Но стал жить дальше.

ЮНОСТЬ: РАЗНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ

Что отличает нынешнее поколение юных от нашего? Чему мы в них завидуем, о чем жалеем, чего ждем?

|

Э |

|

Ю |

Такие же безумцы-идиоты. Компьютер с интернетом умерил их, конечно. Но, к счастью, не умертвил.

ЮВЕНИЛЬНОСТЬ: ЮНОСТЬ НАВСЕГДА

Что у нас осталось от юности, какие переживания, открытия, устремления мы перенесли в последующий возраст? Сохранились ли черты, которые можно назвать «ювенильными» (не «инфантильными»). Хотели бы мы сохранить их до конца или от чего-то избавиться?

|

Э |

ЮНОША-ЯНОША

Я, Миша

|

Э |

Я был по воспитанию и характеру довольно смирным яношей, но «я» из меня так и перло, особенно на первом курсе, когда я вдруг увидел, насколько в отношении мужского развития отстал от сверстников, — и решил немедленно их догнать и перегнать. Едва ли не самое отвратительное воспоминание моей жизни — когда нашу группу или курс послали на строящийся тогда Новый Арбат (1967) что-то убирать, подметать на верхних этажах высоток. Там среди сухих листьев шуршали мыши, и поскольку в руках у меня была лопата, я с внезапной радостью ожесточения стал бить ею по зверькам и окровавил, а может быть, и убил несколько. Почему-то мне вдруг вздумалось, что на этих мелких вредителей нужно идти с мышеловкой, котом или, на худой конец, лопатой. Конечно, это мышеборство творилось на глазах девочек и почему-то должно было изобразить, какой я крутой и мужественный. Возможно, в 11—12 лет такую мерзкую «крутизну» еще можно было бы понять, но ведь мне было 17! Уже на следующий день я вспоминал об этом со стыдом. А недавно на автобусной остановке в Москве один малыш лет пяти-шести стал топтать муравьев, проложивших по асфальту свои пути, и очень старательно их придавливать своей резвой ножкой. Я сделал ему замечание, раз, два, три, все настойчивей, а потом его мать испугалась, решив, что я безумный и опасный, и увела его от меня подальше. Эта злость, как я теперь понимаю, относилась не столько к малышу, сколько к себе самому, когда-то крошившему лопатой мышей. И дело, конечно, не только в мышах — это были годы какого-то надрывного компенсаторного «сверхчеловечества», от которого страдал я сам, как от спертости, духоты, замкнутости своего «я». Когда я читаю экзальтации Ницше: «почему я так умен», «почему я так силен» и т. д., — то порой узнаю это опь-Я-нение задержанной «яности», перехлестнувшей и за 30, и за 40 лет и в конце концов сломавшей его рассудок.

Тогда же, в юности, я усомнился в заповеди «Возлюби ближнего как самого себя». Не потому что «возлюби» — это было несомненно. А потому что мое отношение к себе вряд ли можно было назвать любовью, и я не понимал, как можно из него извлечь урок и образец любви к другим. Я себя понимал и не понимал, боялся, любил, да, любил, но и презирал, и ненавидел, и удивлялся себе, и тосковал с собой. Да такого, как я, и мама бы не любила, если б знала меня изнутри! А впрочем, любила бы. Ведь и я, когда родилась у меня дочь, переиначил эту заповедь: «Возлюби ближнего как свое дитя». И тогда уже и в самом деле мог руководиться ею и некоторых ранее не любимых людей возлюбить, представляя их детьми.

|

Ю |

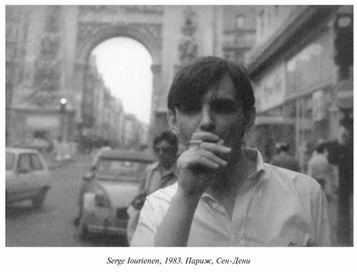

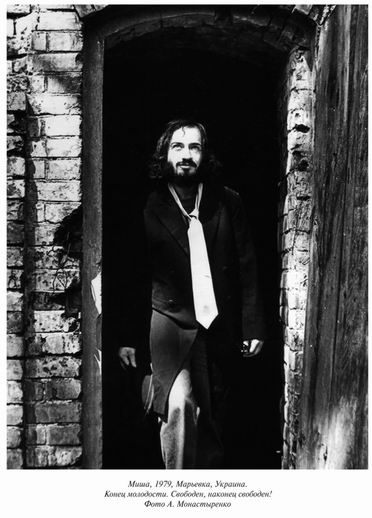

Начать с того, что сам я никогда не обращался к себе по имени. Конечно, свыкся, но мне оно не очень нравится. Что с того, что римское родовое? И то, что это патроним Пушкина, его не оправдывает. Тем более что скомпрометировано Есениным: не то чтобы я был противником его поэзии, но мне не хотелось вызывать ассоциаций, связанных с его образом жизни и смерти. Когда я выбрал свободу во Франции, там еще не знали о политкорректности, и в префектуре меня переименовали в Serge. Это было удобней для французов, но и для меня тоже: никаких коннотаций, исключая не сказать чтобы обидное un beau Serge, «красавчик Серж»[1], — как почти автоматически реагировало старшее поколение французов обоих полов.

Однако во времена юности Сержем меня называла разве что только Аурора — автор прилагаемого снимка. Для прочих же я был или Сергей — обидно, так как туго и резко, как спусковой крючок (поскольку gay еще массово не знали), — или так, как названа эта моя подглавка, но оно имело лишь условное отношение к тому трепету воли, страха и надежды, к тому азарту бытия/небытия, которое наполняло того юношу былых времен — как мы с тобой уже смело можем сказать. Все, чего ему хотелось, — это писать. Все, чего ждалось от жизни, — это любовь. Все, на что боялся даже надеяться, — это свобода. Ну и благосклонность фортуны — все, на что уповал. Иногда на поднебесных этажах МГУ я смотрел в окно на дождь, и мое отражение в стеклах раздваивалось, являя мне двойника с тем же именем, и, выходя из мира грёз, я вспоминал, что так оно и есть, что на самом деле я и есть Сергей Сергеевич.

Тогда я еще не знал про мистически-оккультную веру в то, что если при рождении человека умирает кто-то из его близких, энергия умершего умножает витальность новорожденного.

ЮНОСТЬ: УРОКИ И ВЗГЛЯД ОТСЮДА

Любим ли мы свою юность, и что в ней, а чего не любим и не приемлем?

|

Э |

Ко многому в своей юности я отношусь двойственно. Я жалею, что бесился, — и что недостаточно перебесился: тот образ жизни, который ты вел в общежитии, остался мне недоступен в моей домашней скорлупке, и поэтому рецидивы юности, как болезни, настигали меня и позднее (хотя более вероятно, что человеку, увязшему в таком образе жизни, потом труднее выбраться из него). А больше всего я ценю в своей юности три вещи: таинство любви и дружбы и то, что любимые и друзья относились ко мне щедрее и терпимее, чем я заслуживал; радость труда, умственного сосредоточения, свободного выбора тем и направлений мысли; то, что через фольклорные экспедиции и летние поездки я открыл для себя деревню, народ, песни, обширный мир непохожих на себя людей.

|

Ю |

Если бы моя юность знала то, что знаю я сейчас... Есть искушение сказать: наверное, — и не наверное, а разумеется! вне всякого сомнения! — многие мои «выборы», по-сартровски выражаясь, были бы другими. Другим было бы само качество отношений с теми, кого я любил: ведь я бы — «знал», подстрахованный опытом ошибок. Вот эти «правильные», верней, исправленные выборы, согласно «эффекту бабочки», имели бы последствием совершенно иную историю Юрьенена, чем та, которая осталась в его непоправимо-бурной юности на фоне застойной эпохи. Рискнул бы я прожить альтернативную историю, «другую жизнь»? При всей своей поверхбарьерной настроенности — разве что в воображении. Но сожаление, сложившее эту поговорку, тем не менее при мне. И хотя бы уже это доказывает несостоятельность полуосознанного убеждения, которое владело мной в юности, — что уж я-то, вопреки всему человечеству, имея в виду и исторически мертвых, живу свою единственно-неповторимую жизнь правильно.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ. ЮНОСТЬ И МЕТАФИЗИКА

Вопреки устоявшемуся мнению о «прекрасной и счастливой» юности, это тяжелая и мучительная пора, когда личность открывает свою чуждость миру, трудную совместимость с ним, проходит через сомнение в собственной ценности, через болезненный опыт нелюбви к себе, который порой компенсируется бредом непризнанного или будущего величия. Юность — это мечта и сила, которая не знает, что делать с собой и как приложить к действительности, а потому томится без цели и постоянно оглядывается на себя. Это эксцентризм пополам с эгоцентризмом, попытка вырваться из круга заведенного и общепринятого с неизбежным упиранием в — и отталкиванием от — самого себя. Вот точный портрет юности, данный Львом Толстым в первой же главе одноименной повести: «Вне учения занятия мои состояли: в уединенных бессвязных мечтах и размышлениях, в деланиях гимнастики, с тем, чтобы сделаться первым силачом в мире, в шлянии без всякой определенной цели и мысли по всем комнатам и особенно коридору девичьей и в разглядывании себя в зеркало, от которого, впрочем, я всегда отходил с тяжелым чувством уныния и даже отвращения». Бессвязные мечты, шляние без цели, накопление силы и разглядывание себя (ну и, конечно, девичья) — вот толстовская формула юности.

Генрик Ибсен дал точную и многозначную формулу этого возраста: «Юность — это возмездие». Это определение верно в трех смыслах. Во-первых, юность — это возмездие взрослому, устоявшемуся миру, ценности которого она оспаривает и взрывает своим нетерпением, максимализмом. Во-вторых, юность — это возмездие самим юным, страшное открытие своей потерянности в мире, который еще недавно был так приспособлен к безмятежным сказкам и мифам детства. В-третьих, юность — это возмездие миру в целом, за то, что он не понимает и не любит меня, это ревность, раздражительность, иногда озлобленность даже по отношению к друзьям, возлюбленным, реальности как таковой.

Юность — наиболее питательный возраст для всякого радикализма, экстремизма, терроризма; это самый криминогенный возраст — и одновременно благоприятствующий террору в отношении себя, самоубийству. У юности, в отличие от детства и отрочества, уже есть сила, но, в отличие от зрелости и старости, еще нет опыта. Сила без опыта податлива химерам, соблазнам разрушения и радикальной переделки бытия. Юность увлекается идеями преобразования мира, потому что мир ей еще не дорог, она в него не вжилась, а силу для победы над ним она уже набрала. Юность часто увлекается широковещательными идеями, в основе которых лежит нелюбовь к существующему миру: тоталитарными, фашистскими, коммунистическими идеями — и становится опорой таких режимов. По Маяковскому «коммунизм — это молодость мира, и его возводить молодым». Поэтому тоталитарная власть время от времени устраивает «чистки» или «культурные революции» (Сталин, Мао Цзэдун) ради смены поколений, чтобы уничтожить старших и возвысить юных, а тем самым и возвести силу над опытом, идею — над бытием.

Счастье и несчастье нашей юности в том, что она пришлась на старческое время, конец 1960-х — начало 1970-х. Нам выпало быть юными в эпоху одряхления коммунизма. Пока мы юнели, все вокруг стремительно ветшало: идеи, вожди, ценности, нравы, сама система, которой в год нашего поступления в университет (1967) исполнилось 50 лет. Поэтому у нашей юности не было выхода в социальное действие, нам было смертельно скучно в обществе «зрелого» (уже и «перезрелого») социализма. Вялый темп окружающей жизни отставал от биологически ускоренных ритмов юности, и мы не знали, что делать с собой в этом инертном или, как потом стали говорить, «застойном» состоянии общества. Юность — это стремнина времени, когда оно течет с особой скоростью и напором, а мы попали в безвременье. В этом состояло наше несчастье.

Но оно же обернулось и редкой удачей. Впервые в истории тоталитарного XX века выросло поколение, которое своей молодостью отвергло «молодость мира», отказалось участвовать, бороться и вдохновляться. На этом поколении сломалась связь коммунистических времен, преемственность советских поколений. Предыдущее поколение, «шестидесятническое», родившееся в тридцатые, еще было увлечено революционным проектом, еще воспевало «Остров Свободы» и «Братскую ГЭС». Последующее поколение, восьмидесятники, состоявшее из детей «гласности и перестройки», уже двинулось из комсомола в коммерцию, уже осваивало, в диапазоне от прагматизма до цинизма, ценности рынка.

Наше поколение, бежав с передовых «строек века», повисло в паузе между двумя эпохами наступательного социального действия: от капитализма к коммунизму — и обратно от коммунизма к капитализму. Мы оказались в ничейной полосе, нейтральной зоне, где, как известно, «цветы необычайной красоты». Мы пришли в эпоху отступления как представители нового вида — «человека капитулирующего». «Отступая, человек учится узнавать свой минимум, свой предел. Предел человека — это и есть ты, человек! Человек отступающий. Homo capitularens» — так заканчивался мой дневник 1971 года.

Мы — это поколение промежутка, когда оставалось только слушать абсурдное тиканье часов на застывшем циферблате времени. Это и было удачей: затесаться в трещину между двух исторических эпох и услышать молчание, услышать разговор великих и вечных, не заглушаемый шумом быстротекущего времени. У общественного застоя была своя глубина, своя полная звезд бездна. Безвременье — это пародийный памятник вечности.

Отсюда не следует, что наша юность отличалась высокой моралью или творческой продуктивностью. Бывали поколения гораздо более культурные, начитанные, умные, одаренные, решительные, результативные. Но было то, что отличало нас по крайней мере от двух предыдущих и двух последующих поколений: интерес к метафизике. Я бы даже сказал: необходимость метафизики, испытанная на собственной шкуре, поскольку из исторической кожи своего времени мы старались выпрыгнуть — и облечься во что-то другое, более тонкое, чувствительное и долговечное. Под метафизикой я понимаю далеко не только философию и ее самый умозрительный раздел, учение об основных началах и принципах мироздания. Метафизика есть не только в философии, но и в литературе, в истории, войне, живописи, театре, в семье, в быту, в деньгах, даже в спорте. Метафизика — это интерес к устойчивым, вечностным, вневременным основаниям, структурам и целям любого опыта или вида деятельности, будь это политика, литература или кулинария. Предыдущие поколения жили во власти историзма, они политизировали все проблемы, включая метафизические, и пытались решить их социальным действием. Это верно по отношению не только к советским, но и к западным поколениям 1910-х — 1960-х годов, включая наших сверстников из «первого» мира. У нашего поколения в СССР впервые за несколько десятилетий возник вкус к метафизике, метафизическая жажда, и в этом мы, через головы всех революционных и послереволюционных, предвоенных, военных и послевоенных поколений 1910—1960 годов, перекликнулись с поколением русских философов, идеалистов, символистов, экзистенциалистов начала XX века. А через них — с немецкими и английскими романтиками, американскими трансценденталистами, французскими символистами. Мы не так уж много знали о них, мы далеко, на полвека, отставали в круге чтения от наших западных сверстников, но метафизическая жажда не рождается книгами, она сама их ищет и выбирает, и мы жадно читали все, что удавалось добыть в самиздате, тамиздате, тогдаиздате (дореволюционные издания) и специздате (малотиражные издания для узкого круга специалистов и идеологических работников).

Следы этой метафизической жажды, «вечностного» подхода ко всему, от академических предметов до романтических чувств, от бытовых мелочей до жизненного и профессионального призвания, рассеяны по всей этой книге. В этом — ее стиль и понимание юности как самой метафизической поры, когда зарождается осознание жизни как целого, когда даже самые частные, личные, практические вопросы обнажают свою метафизическую изнанку. Остается только благодарить наше застойное время за то, что, загнав нас в исторический тупик, оно позволило нам осуществить призвание юности: постигать мир как целое без поспешной попытки его переделать, прогнуть под себя.

* Эпштейн М., Юрьенен С. Энциклопедия юности. Franc-Tireur USA, New Jersey, 2009. 477 с. Книга вышла в маленьком издательстве небольшим тиражом и никогда не публиковалась в России.

[1] «Красавчик Серж» (фр. Le Beau Serge) — первый художественный фильм режиссера Клода Шаброля.