Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Гармония большого взрыва

«Отечественные записки»: Расскажите, пожалуйста, как Вы стали нейробиологом.

Александр Каплан: Если говорить именно о нейробиологии, то эта специальность появилась у нас всего несколько лет назад, чтобы аттестовать по ней новых кандидатов наук. На одном из ученых советов факультета мне сказали, что теперь у меня будет две специальности: физиология и нейробиология. Так я стал нейробиологом. А если шире, то хотя я и биолог по образованию, но могу правильно определить, наверное, всего три птицы и пять деревьев. Биологи ведь разные бывают. В моем понимании настоящий биолог это тот, кого уже в школе манят кузнечики, пестики и тычинки. К сожалению, для поступления на биологический факультет в мое время таким биологам по призванию приходилось преодолевать очень тяжелый барьер: первым экзаменом шла письменная математика на уровне технического вуза. Когда я поступал, из 1200 абитуриентов на первом экзамене получили двойки 600 человек, а пятерок было всего четыре или пять! Представьте, сколько отсеялось Паганелей, будущих настоящих биологов-натуралистов. А некоторые попадали на биофак именно потому, что первой была математика. Вот я был одним из них, на вступительном получил пятерку. В старших классах я выигрывал довольно серьезные олимпиады по математике и физике, которые были моими любимыми предметами. Подумывал стать астрофизиком — манили тайны далеких звезд. Но постепенно все-таки увлекли еще больше тайны мозга.

Вот так и получилось, что я поступил на биофак МГУ, начал специализироваться по кафедре физиологии. Мне казалось, что эта наука даст мне базовые знания о мозге, а дальше математика и физика приложатся. Примерно так и получилось. После защиты первой диссертации я создал на кафедре группу изучения мозга человека. А потом уже организовал нейробиологическую лабораторию.

ОЗ: Вы хвастаетесь или объясняете, что Вы не биолог?

А. К.: Я всегда чувствую себя неловко, когда узнают, что я биолог. Ну, заговорят про перелетных птиц, про эндемиков Командорских островов — это интересно, но я тут не собеседник. Очень сожалею, что в свое время не уделял внимания классическим биологическим дисциплинам. Поэтому на отдыхе, например, если спросят про профессию, говорю, что инженер по компьютерам. Еще ни разу не попался.

ОЗ: Вы были типичным вундеркиндом-ботаником?

А. К.: Вундеркиндом я точно не был, в школе стал хорошо учиться только в старших классах. Но по точным наукам в школе и в университете всегда было «отлично». Правда, эти «отлично» набирались за счет экономии на других предметах. Скажем, зоологии беспозвоночных или низшим растениям я не уделял должного внимания, наспех выучивал на четверку-пятерку перед экзаменом, потом почти все забывал. По наивности думал, что эти предметы мне не понадобятся.

Правда, сэкономленное время тратил на книжки про мозг, на освоение методов анализа биологических сигналов, вероятностной статистики, моделирования, распознавания образов и прочие математические премудрости, обычно трудные для биологов. Наверное поэтому, практически с дипломной работы, приспособился применять в своих исследованиях методы расшифровки сигналов мозга.

ОЗ: Когда Вы были студентом и потом аспирантом, искали ли Вы себе школу, у кого учиться, или Вы сразу понимали, что Вам не у кого учиться?

А. К.: Так получилось, что учителя или наставники находились «понаслышке». Я поступил в МГУ в 1968 году. Для многих ученых совсем недавно закончились годы диссидентства в науке, когда кибернетика считалась лженаукой, не приветствовались целые разделы психологии... На первом курсе стал ходить на семинары межфакультетской лаборатории математических методов в биологии, которой руководил ученик Колмогорова, выдающий математик Израиль Моисеевич Гельфанд. Там и услышал про работы Николая Александровича Бернштейна, одного из первооткрывателей биокибернетики. Самой интригующей для меня идеей Бернштейна было то, что координация движений человека осуществляется под контролем хранящихся в мозгу моделей перемещения тела. Эти модели движений и даже целостных форм деятельности формируются по ходу жизни индивидуума и фактически становятся «живыми» участниками процесса. Получалось, что поведением живых существ «руководит» не столько среда, как это постулировалось в школе И. П. Павлова, сколько конструирующая деятельность мозга, его внутренняя активность. Мы живем не только рефлексами, откликаясь выученными схемами поведения на стимулы внешней среды, но в гораздо большей степени — нашими внутренними планами и моделями прогнозируемого будущего. Это противоречило не только официальной павловской школе, но и идеологическим установкам того времени, согласно которым «среда определяет сознание».

В 1969 году я нанялся студентом на побегушках в лабораторию учеников Бернштейна в Институте проблем передачи информации (ИППИ). Вы спрашиваете про научную школу — так начинались мои университеты.

ОЗ: Каким же образом эти «университеты» продолжились?

А. К.: Поначалу я просто варился в среде учеников Бернштейна и Гельфанда в творческой атмосфере лабораторий ИМБП. Под руководством Марка Львовича Шика, первооткрывателя «локомоторного центра», осваивал искусство эксперимента... Помнится, как Марк Львович держал в руках кошку с вживленными в локомоторный центр электродами, а я включал стимулирующий ток. Предполагалось, что кошка, как заводная игрушка, начнет перебирать лапами. Увы, кошка не хотела симулировать ходьбу в воздухе и при каждом включении тока вырывалась. Несмотря на внешнюю незатейливость, этот эксперимент и его результаты имели глубокие основания и следствия, они выстраивали теоретическую картину системы управления движением. Помимо эксперимента я постепенно стал осваивать новых классиков физиологии: Петра Кузьмича Анохина, Евгения Николаевича Соколова, факультативно ходил к ним на лекции в Сеченовский институт и на факультет психологии. К сожалению, я могу вспомнить только два-три разговора с этими выдающимися учеными, преимущественно в форме вопросов — ответов. На дискуссию я еще не был способен, я еще не понимал языка их обобщений. Правда, потом, спустя годы, я неоднократно консультировался с Евгением Николаевичем, он был моим оппонентом по первой диссертации.

Ну а дальше было все достаточно прямолинейно. На первом-втором курсах я бегал в ИППИ, а на третьем курсе на кафедре настойчиво попросили, чтобы я занялся курсовой «по месту обучения». Но и здесь повезло, моим учителем на кафедре стал профессор Марк Викторович Кирзон — ученик самого Алексея Алексеевича Ухтомского, ученика И. М. Сеченова и оппонента И. М. Павлова. Так я получил в руки старинный экземпляр «Рефлексов головного мозга» — книжки Сеченова, намного опередившей свое время. Потом получил доступ к личным архивам А. А. Ухтомского, там вчитывался в тайный смысл его слов о том, что мозг является органом «предвкушения и проектирования среды»...

Пришло время, начались разъезды-отъезды ученых — в Америку, в Израиль, в Германию... Но я уже получил прочную прописку на своей кафедре... Работал понемногу в разных странах, но всегда оставался сотрудником МГУ. Я уже был заряжен традициями и идеями, больше мне ничего особенно и не нужно было.

ОЗ: А как получилось с научной карьерой?

А. К.: После защиты диплома у меня была только одна дорога — в науку. Надо было поступать в аспирантуру. Я был достаточно заметным студентом, но небезупречным. Например, у меня не было красного диплома: ботаника хромала на четверку, еще три-четыре предмета. Мне было трудно добывать пятерки по этим предметам. К примеру, для экзамена по ботанике нужно было знать по-русски и по-латыни названия 130 полевых растений и запросто их определять на практике. Как-то я все это выучивал, точнее зазубривал. Приятно было потом где-нибудь на даче демонстрировать свою эрудицию, называя на двух языках любую попавшуюся под руку травинку. Правда, тогда этой эрудиции мне хватило только на 2—3 недели. К осени все забылось.

Так вот, для 15 человек выпускников кафедры было два аспирантских места, и как раз только два человека имели красный диплом. Сейчас, кстати говоря, у нас на кафедре красный диплом систематически имеют больше половины выпускников. Надо отдать должное кафедральному руководству, мне разрешили сдавать вступительные экзамены в аспирантуру как запасному игроку: сдам хуже чем основные — должен буду поехать работать по распределению. Пока я раздумывал, для физиологов осталось только одно место: на Чимкентском свинцовом заводе, кажется, руководителем лаборатории научной организации труда.

И вот представьте себе. Три вступительных экзамена: специальность, английский язык и... история КПСС. За первые два предмета я не беспокоился, а история КПСС была для меня не очень удобным предметом. Как и ботаника — все надо было брать зубрежкой. И еще я попал на экзамен к самому лектору — женщине с опытом настоящего политработника, с боевым прошлым. По семинарским занятиям я у нее не был на особенно хорошем счету. Беседуем с ней по билету, и я чувствую, как пятерка постепенно уплывает от меня все дальше и дальше. Подошли к дополнительным вопросам. «Ну хорошо, — вдруг заключает она, — а как Вы относитесь к заявлениям Сахарова?» Это был сентябрь, 1973 год. Несколько дней назад в газетах были опубликованы осуждающие Сахарова письма 40 академиков и 31 писателя. Что тут сказать студенту? Все это было для меня понаслышке, заявлений Сахарова я не знал, газет практически не читал. Но было ощущение какой-то несправедливости, как-то уж очень стройно, в один голос, все навалились на одного. Наверное, что-то в духе заступничества слышал и на научных семинарах. Словом, на прямой вопрос экзаменатора я стал мяться с ответом. «Ну как же, а вот он выступил против чего-то там хорошего, а вот он сказал то-то там плохое... разве это правильно?» — пыталась экзаменаторша как-то помочь мне с ответом. Я продолжал юлить, что-то там уточнять, сводить ее вопрос к неоднозначности. И уже отчетливо понимал, что теперь даже четверка не гарантирована. Что вот прямо сейчас надо сказать: «Сахаров плохой, конечно, я его осуждаю, нет сомнений». Тем более что я вообще был далек от всякой политики, и все эти игры были далеки от меня и мне непонятны. Но — не смог из себя выдавить «правильный» ответ. Физически не смог это сделать. Просто замолк. Она написала что-то в зачетке и отдала ее мне с каким-то не запомнившимся комментарием. Открыл зачетку уже в коридоре — пятерка! Плохо мы знали своих преподавателей... Я поступил в аспирантуру, а Чимкентский завод лишился выпускника МГУ.

ОЗ: Не мешает ли Вам как руководителю лаборатории то, что здесь у Ваших воспитанников не слишком много перспектив и что Вы их выращиваете «на экспорт»?

А. К.: Я бы не сказал, что для студентов у нас когда-либо было мало перспектив. При всей скромности нашего гособеспечения для способных студентов всегда находились возможности выполнить отличное дипломное исследование, потом написать диссертацию, опубликоваться в хороших журналах. Проблемы начинались только с дальнейшим их трудоустройством. В большинстве случаев приходилось их устраивать за рубежом. Для меня самого разные периоды были. Понемногу работал в разных странах. На долгие контракты, больше года, когда надо было бы сниматься из Москвы, я никогда не соглашался, правда, не очень-то и предлагали (всего два-три раза). Уезжал, но не увольнялся. Правдами-неправдами, но я все-таки оставался сотрудником университета, у меня же оставалась в МГУ научная группа. Был у меня, к примеру, годовой контракт с университетом в Южной Корее — я каждые 2—3 месяца прилетал сюда на неделю, решал накопившиеся дела с сотрудниками и аспирантами, потом летел обратно в корейский университет читать лекции и руководить тамошней лабораторией. Так и работал в разных странах, в Штатах, Германии, Японии, Индии, в Южной Корее.

ОЗ: Скажите, пожалуйста, все ли Вы поняли про мозг и как далеко зашли в этом понимании? Где мы сейчас в исследовании мозга? Произошел ли прорыв, близкий к фундаментальным открытиям, или мы тихо копаем в какой-то области? Как работает мозг, мы понимаем?

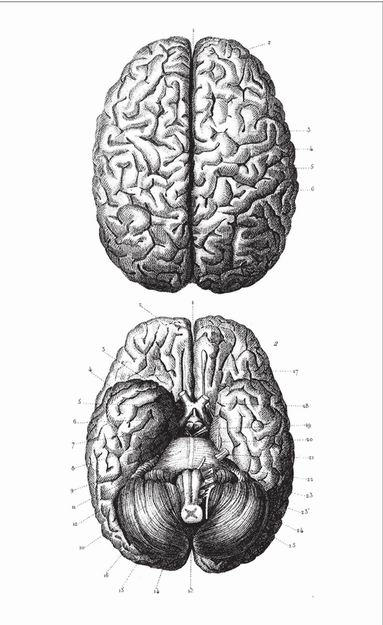

А. К.: Вы знаете, у меня нет сейчас никаких иллюзий в отношении того, насколько мы понимаем, как работает мозг человека. Чтобы понять масштаб проблемы, давайте уточним, что в мозгу человека примерно 100 миллиардов нервных клеток. Возьмите самый суперсовременный процессор. Специалисты подскажут: в современном процессоре имеется два-три миллиарда операциональных элементов, элементарных ячеек памяти. А нервные клетки — это даже не сами операциональные элементы, эти клетки всего лишь обеспечивают строительными и энергетическими ресурсами контакты между нервными клетками — истинные операциональные элементы мозга. На каждую нервную клетку приходится до 10 тысяч контактов! Именно в этих контактах решается вопрос о том, пройдет ли сообщение от одной клетки к другой. Получается: в мозгу не 2—3, как в процессоре, а миллион миллиардов операциональных единиц. Когда будет создан такой процессор? Но это еще не все. Дело в том, что в компьютерах операциональные элементы подчинены двоичной логике, выбору одного из двух состояний: «единичка — нолик». А нейронный контакт может иметь до 15—20 позиций. Только в одной клетке переключаете один контакт из 13-й в 15-ю позицию — и получаете новое элементарное состояние мозга. Если посчитать, то число комбинаций переключений контактов или элементарных состояний мозга превысит число атомов во Вселенной. Конечно, далеко не все комбинации используются функционально, может быть, это только одна стотысячная или стомиллионная часть всех комбинаций, но все равно останется функциональным астрономическое число состояний. Вариативность элементарных состояний мозга соразмерна вариативности Вселенной! Но атомы Вселенной не находятся в информационных отношениях, они как песчинки на берегу океана, а контакты нейронов — каждый на счету, каждый встроен в какой-то биокибернетический контур, выполняющий вполне конкретную задачу в гигантской информационно-аналитической мозговой машине.

Мне кажется, что в познании мозга мы начали движение в обратном направлении... Чем больше мы продвигаемся в исследованиях анатомической и функциональной архитектоники мозга, тем яснее становится, что принципы его работы совершенно необычны, что мерность его операций выходит за рамки наших представлений. Много лет назад, когда закладывались основы вычислительной техники, казалось: вот-вот по мере создания все более мощных вычислительных машин станут понятными и принципы работы мозга человека. Увы, вот уже на дворе 21-й век, вот уже и суперкомпьютеры работают на сотне тысяч процессорных ядер с фантастическим быстродействием в тысячи триллионов операций в секунду, они уже запросто обыгрывают в шахматы чемпионов мира. Однако становится все более очевидным, что природа сотворила мозг человека работающим скорее всего не на вычислительных принципах, что главным в деятельности мозга является не регулирующая, а конструирующая функция. Мозг в первую очередь строит концепты и варианты внешней реальности, на этой основе создает модели адекватных этим вариантам траекторий поведения и потом корректирует свои концепты в соответствии с результатом тестирования поведенческих моделей в физической среде.

ОЗ: Сотрудничаете ли Вы с Институтом мозга человека им. Н. П. Бехтеревой РАН?

А. К.: Институт мозга человека в Санкт-Петербурге это один из центров российской нейрофизиологии клинической направленности. А основная часть нашей работы нацелена на выяснение принципов работы здорового мозга. Поэтому у нас нет сейчас прямых рабочих контактов с коллегами из этого института, но, конечно, читаем их статьи в научных изданиях — и все еще впереди.

ОЗ: А в рамках Вашей работы есть взаимодействие с медициной?

А. К.: Основной темой, которой занята моя лаборатория в последние годы, является разработка теоретических и практических основ прямого информационного контакта между мозгом и внешним процессором. Представьте себе, человек ничего не говорит, ничего не делает, просто думает и принимает решения: возможно ли эти мысленные команды перехватить, расшифровать и с помощью электронных средств коммуникации послать по назначению? Эта технология сейчас называется интерфейс мозг-компьютер (ИМК). Не хвастаюсь, но мы пока единственные в России, кому удалось воплотить в жизнь технологию печати «силой мысли»: человек сидит за компьютером сложа руки, на голове у него закреплено 6—8 датчиков биопотенциалов (ЭЭГ), а на экране компьютера буква за буквой появляется текст, который пользователь набирает волевыми усилиями с надежностью не менее 95 процентов. Секрет прост: предварительно на фоне непрерывной записи биопотенциалов мозга пользователю многократно показывают все буквы по отдельности и дают задание, какие буквы считать целевыми для его внимания. В ходе такой калибровки вычисляются и запоминаются отклики биопотенциалов, характерные для рассматривания целевых и нецелевых букв. Затем, в режиме произвольного набора текста, человек задумывает букву, а мы, пользуясь уже имеющейся библиотекой «буквенных» откликов ЭЭГ, определяем, какой букве соответствует обнаруживаемый в ЭЭГ очередной отклик.

Получается, что, анализируя биопотенциалы, мы разгадываем не мысли, а элементарные намерения человека набрать ту или иную букву, на которую заранее настроились при калибровке. Вот эту технологию мы и хотим внедрить в медицину, прежде всего для постинсультных пациентов, лишенных речи и движения. Таких пациентов только в США насчитывается несколько сот тысяч. При достаточной сохранности мозга они получат возможность набирать текст на экране компьютера без малейших мышечных усилий.

Подобную технологию мы сейчас настраиваем и для тренировки парализованных конечностей. Здесь по биопотенциалам мозга мы стараемся догадаться о «телесных» намерениях человека, например, разжать кисть. При параличе пациент не может этого сделать самостоятельно, тем самым он лишается тренировки и надежды на восстановление функции. С помощью технологии ИМК расшифрованное по ЭЭГ намерение пациента можно передать на экзоскелетную конструкцию, которая и будет разжимать кисть. Есть надежда, что такие тренировки с помощью экзоскелета позволят восстановить двигательную функцию. Во всяком случае этот подход к реабилитации постинсультных пациентов сейчас тестируют во многих лабораториях мира.

Теперь нам надо подыскать подходящие клиники, где врачи примут на испытание наши технологии. На уровне Министерства здравоохранения нам дали добро. Сейчас для нас готовится лаборатория в Российском национальном исследовательском медицинском университете им. Н. И. Пирогова, чтобы быть ближе к клинике. Вот вам такая маленькая история успеха о взаимодействии с медициной в самой своей начальной стадии.

ОЗ: Скажите, пожалуйста, есть ли у Вас личные амбиции в науке? Что лично Вы хотели бы доказать?

А. К.: Честно говоря, мне просто интересно работать в области исследования мозга человека, чтобы понять, как он работает. Поэтому моими делами в науке руководит скорее сама логика научного поиска, чем амбиции. Хотя амбиции, конечно, добавляют мотивации, но в моем случае не в большой пропорции.

ОЗ: А математиков Вы подключаете к работе?

А. К.: Технология интерфейсов мозг-компьютер предполагает мультидисциплинарный подход. Здесь вместе должны работать и нейрофизиологи, и психологи, и инженеры, и, конечно, математики. Математика позволяет нам строить численные или аналитические модели предполагаемых мозговых процессов. В частности, можно построить модели откликов ЭЭГ на целевые и нецелевые буквы. Это позволит в процедуре с определением задуманной пользователем буквы не перебирать всю библиотеку откликов ЭЭГ на разные буквы, а сравнить текущий отклик с одной из двух моделей. Таким образом в наших версиях ИМК повысится надежность и скорость распознавания намерений человека практически в реальном времени. Словом, в нашей работе есть чем занять математиков.

ОЗ: Расскажите, пожалуйста, о Вашем участии в движении «2045», насколько мы приблизились сегодня к достижению бессмертия?

А. К.: Движение «2045» было основано несколько лет назад достаточно молодым человеком Дмитрием Ицковым, успешным бизнесменом, которого захватила идея внести свой личный вклад в дело расширения перспектив человека как биологического вида. Мы подружились с Дмитрием после нескольких его визитов в мою лабораторию. Мне понравилось, что в реализации своих идей он ориентируется в первую очередь на научный подход, привлекая к обсуждению своих идей активно работающих ученых соответствующих компетенций. Я согласился быть независимым экспертом в движении «2045» на общественных началах.

Бессмертие — это, безусловно, центральная идея движения «2045». Мне также понравилось то, что Дмитрий основывает эту свою идею не на изменении природы человека, а на расширении технологической помощи организму человека. Последовательными этапами к достижению этой цели Дмитрий считает постепенную замену выходящих из строя частей тела и органов искусственными протезами вплоть до переноса содержимого мозга на искусственный носитель. Если все этапы возможны, то может получиться полная технологическая копия человека, которая, очевидно, будет обладать большим жизненным потенциалом.

Мне показалось, что все этапы этой работы действительно реализуемы, кроме последнего: мозг человека невозможно протезировать полностью, и тем более невозможно переписать его психическое содержимое. Последнее обстоятельство мне представляется наиболее очевидным, поскольку невозможно расшифровать коды обмена информацией в каждом из миллиона миллиардов контактов нервных клеток, которые в каждом контакте высоко индивидуальны и к тому же еще постоянно обновляются.

Тем не менее, если возможно создание полного протеза тела, то есть возможность его стыковки с естественным мозгом посредством... интерфейсов мозг-компьютер. Конечно, даже этот вариант не так просто реализовать, но по крайней мере это не фантастика, и прямо сейчас можно планировать такую работу.

Кстати, если идея перезаписи содержимого мозга является просто ненаучной и неосуществимой, то протезирование его отдельных модулей, по-видимому, возможно. Казалось бы, замена мозгового модуля техническим устройством обязательно требует предварительного знания кодов информационного обмена в протезируемом участке мозга. Однако профессору Южно-Калифорнийского университета Теду Бергеру не потребовалась расшифровка мозговых кодов для создания протеза небольшого участка мозга — средней части гиппокампа, отвечающей за процедурную память. Я бы скептически отнесся к тому, что говорит Бергер, если бы не имел возможности встретиться с ним прошлым летом в Америке. Ему действительно удалось сделать для крысы электронный чип — заменитель гиппокампа. Крысу учили выбирать одну из двух кормушек. Успешность ее обучения зависела от срединной части гиппокампа. Бергер временно отключал гиппокамп обученной крысы, вводя в него небольшую дозу анестетика. Крыса, естественно, тут же теряла свой навык поиска кормушки. Но в эту структуру мозга предварительно были введены несколько десятков тонких электродов, через которые можно было не только регистрировать активность нервных клеток, но и стимулировать их электрическим током. Электроды тонкими проводниками подключались к миниатюрной электронной плате, вшитой прямо под кожу на голове крысы. С помощью этой конструкции Бергеру удалось подсмотреть распределение электрических полей в гиппокампе при его нормальной работе,

создать соответствующую математическую модель и на основании этой модели через те же электроды симулировать электрическое поле гиппокампа, характерное для его нормального состояния. Удивительно, но при подключении чипа крысы с анестезированным гиппокампом начинали показывать свой навык, как будто у них работал нормальный гиппокамп! На самом деле его функцию симулировала микросхема. Конечно, речь не идет о функции целого гиппокампа, симулировать удалось только какой-то один из самых элементарных навыков. И именно симулировать, слепо, не зная сути процессов, воссоздать распределение электрических полей гиппокампа, характерное для этой элементарной функции. Однако это дает основание полагать, что при подключении естественного мозга к механизмам полного протеза тела существуют подходы для создания каких-то элементарных узлов интерактивного взаимодействия мозг — машина даже без знания кодов мозговой активности.

Мне довелось обсуждать эти вопросы на круглом столе, который я проводил в Линкольн-центре в Нью-Йорке в рамках конгресса «Глобальное будущее 2045». На конгрессе присутствовали лидеры разработки нейрокомпьютерных интерфейсов, видные ученые-нейробиологи. В совместном заявлении был продемонстрирован оптимизм ученых в отношении возможностей технологической помощи человеку по мере выхода из строя его биологических механизмов.

ОЗ: А уже нашлись условные Абрамовичи, которые подписали бумагу с просьбой заменить тело?

А. К.: Как это ни удивительно, но вопросы полного протезирования тела и тотального интерфейса мозг-компьютер оказываются спорными не в научно-технологической, а в морально-этической и философской плоскостях. Моя сотрудница по лаборатории Кочетова Арина Германовна специально анализировала для нас этот вопрос и пришла к выводу, что при возможной готовности отдельных личностей заказать себе «протез тела с интерфейсом мозг-компьютер» в полной комплектации эта идея сейчас вряд ли приемлема для общества в целом. И дело тут не столько в религиозных догматах, сколько в опасности потери вместе с биологическим телом основных человеческих ценностей.

ОЗ: Нам известно, что есть чиновники, которые уже совершенно серьезно рассчитывают на перезапись своего мозга на искусственный носитель.

А. К.: Быть может, для чиновника перезапись человека в компьютер — это решение сразу нескольких масштабных вопросов: и продовольственного, и экологического, и даже квартирного. Однако у меня есть полная уверенность — и я уже частично аргументировал ее с научной точки зрения — в том, что перезапись психического содержания мозга невозможна просто по определению этой категории как внутреннего мира конкретного индивидуума. Но я должен сказать, что существуют некоторые компетентные специалисты в области математики и физических наук, которые считают, что подобное действо возможно.

ОЗ: Имеет ли вообще смысл делать сочетание полного протеза тела с естественным мозгом посредством нейроинтерфейса, если мозг смертен как биологический объект?

А. К.: Действительно, какой толк в создании такой сложной технологической конструкции: «протез тела — мозг» ради продления жизни, если в этой конструкции остается часть «смертного» человеческого тела?

Здесь не все просто, поскольку речь идет не о простых клетках тела, а о нервных клетках. Эти клетки особые. Если клетки всех тканей нашего тела постоянно обновляются, уже в раннем возрасте не оставляя нам ничего от папы с мамой, то клетки мозга остаются у нас неизменными с рождения. В значительной мере остается неизменной и схемотехника контактов нервных клеток, хотя в тонкой своей динамике эта схема обновляется всю жизнь. Казалось бы, новая клетка всегда лучше старой, как новый автомобиль. Оказывается, проблема новых клеток тела заключается в копировании генома. Геном — это три миллиарда пар нуклеотидов. При такой структурно-информационной плотности оригинала неизбежны ошибки его копирования. Постепенное накопление и размножение ошибок копирования — это проблема возобновляющихся клеток всех тканей и жидкостей тела, кроме нервных клеток. Именно нервные клетки, единственные в организме, имеют шансы сохранять здоровый геном неопределенно долго. Одним из признаков такого «здорового» потенциала нервных клеток служит тот факт, что болезни собственно нервных клеток — это редчайшее дело. Вы скажете: ну как же так? А склероз? А Альцгеймер? Но ведь это не болезни нервных клеток! Это болезни сосудов, иммунной системы и т. д. Похоже, что нервные клетки и мозг необычно сильно защищены от всяких болезней. И понятно почему. Это же главный информационный орган, центр управления! Нервные клетки не могут обновляться, так как несут в себе и в своих связях всю память человека, его навыки, его опыт. Природа все сделала так, чтобы мозг находился как бы в бункере функциональной защищенности.

Насколько велик жизненный потенциал нервных клеток? В феврале 2013 года исследователи из университетов Павии и Турина проверили гипотезу о том, что нервные клетки могут жить дольше самого организма, в котором они находятся. Они подсадили клетки мозга мышей в мозг крыс, которые, как известно, живут дольше мышей примерно в два раза. Проживут ли нервные клетки мыши свой мышиный век в 18 месяцев или будут живы столько, сколько живут крысы? Мышиные нервные клетки прожили крысиную жизнь! Выходит, что нервные клетки живут уж как минимум в два раза дольше своего организма-хозяина. Это уже неплохо, если проецировать на человека с полным протезом тела: 200—300 лет жизни естественного мозга. Почти бессмертие! Идеи движения «2045» имеют смысл.

ОЗ: Как Дмитрий Ицков пришел к идеям «2045»? Он объясняет, как он будет это делать? Какими средствами?

А. К.: Бессмертие — это мечта человека. Она многократно транслирована в религиозном и светском общественном сознании. Дмитрий не просто искренний мечтатель, он еще и прагматик. Он взялся консолидировать усилия ученых и бизнесменов, чтобы претворить эти мечты в жизнь. Пусть эти идеи поначалу будут приняты не на всей Земле, пусть пока только на каком-то отдельном острове, где будет создана инфраструктура будущего, своего рода материализованный вариант претворенной мечты. Я не думаю, что Дмитрий обладает ресурсами, достаточными для реализации этого проекта. Но при его пассионарной энергии и направленности на благое дело у него вполне может получиться объединить усилия многих людей.

ОЗ: Имели ли Вы дело с экстрасенсами, телепатами, левитантами? Обследуете ли вы людей с поражениями мозга? После инсультов, травм и т. д.

А. К.: Экстрасенсы, телепаты, ясновидящие, левитанты — речь идет о феноменах, которые не имеют научно документированных свидетельств. По-хорошему я как человек, работающий в традициях науки, не должен был бы обращать внимания на заявления о парапсихологических феноменах.

Однако при всей своей толерантности к амбициям я не чужд соблазна получить Нобелевскую премию. Поэтому всякий раз, когда люди заявляли мне о своих парапсихологических способностях, я приглашал их к участию в исследованиях в своей лаборатории. Научное обоснование феномена телепатии, к примеру, — это несомненно Нобелевка. Увы, под разными предлогами экстрасенсы и прочие феномены увиливали от настоящего научного исследования. Мне ни разу не удалось заманить к себе в лабораторию кого-либо из парапсихологической братии.

Что касается обследования людей с органическими поражениями мозга, то это не наш профиль, и мы даже юридически не имеем права этим заниматься без врачебного сопровождения. Психические заболевания — это для нас более интересно: явных повреждений мозга нет, а человек неадекватен. В чем дело? Скажем, шизофрения — что в электроэнцефалограмме человека появляется такого, что может быть маркером его психического заболевания?

Совместно с Центром психического здоровья мы отобрали сорок подростков с диагностированным расстройством шизофренического ряда и сорок здоровых ребят того же возраста — и сделали запись электрической активности их мозга. Теперь, что называется, найдите десять различий. Мы применили всю нашу математику и все наши умения в расшифровке электроэнцефалограмм — и не нашли ни одного маркера шизофрении. И никто в мире не смог найти, ни до нашего исследования, ни после него.

Это лишний раз говорит о том, что шизофрения — это не столько телесная, сколько душевная болезнь. Это болезнь внутреннего мира человека. Конечно, она имеет «телесные» корни: в частности, она в значительной степени определяется наследственными факторами. Но результатом становятся искажения внутреннего мира человека.

ОЗ: Звучит не очень научно, что значит«внутренний мир»?

А. К.: Внутренний мир — это просто другое название того, что мы понимаем под психикой человека. Шизофрения проявляется прежде всего в неадекватности восприятия мира и определении своего места в этом мире. Вопрос заключается в том, болезнь ли это или такое особенное индивидуальное восприятие мира. Это дело психиатров — провести границу между этими состояниями.

ОЗ: Все-таки Вы контактируете как-то с психиатрами?

А. К.: Пожалуй, изучение ЭЭГ при шизофрении было единственной нашей совместной работой с психиатрами. Как я уже рассказал, мы не нашли в ЭЭГ маркеров психиатрического расстройства. В этом смысле мы ничем не помогли психиатрии. Но для нас это был интересный опыт. Получалось, что искажения внутреннего мира слабо проявляются в картинах электрической активности нервных клеток. Почему бы и нет, как мы уже знаем из работ Бернштейна, телесными движениями управляют бестелесные модели этих движений. Так же и более сложным поведением человека управляют бестелесные модели наших представлений об окружающем мире, которые никак не меняют работу самих нервных клеток. Представьте, вы подключились наугад к каким-то ножкам какой-то микросхемы в компьютере, снимаете кривые изменения электрических потенциалов. Найдутся ли различия в этих кривых в зависимости от того, смотрите вы на компьютере фильм про любовь или про войну? Штатные характеристики работы микросхемы вряд ли зависят от тематики прокручиваемого на компьютере фильма. Так же и по активности нервных клеток вряд ли можно понять, настоящий ли Наполеон их хозяин или только притворяется.

ОЗ: Научимся ли мы когда-нибудь читать мысли?

А. К.: Это вопрос сродни тому, будет ли когда-нибудь создан вечный двигатель? Или научатся ли люди ходить по воде? Обычно это логическая ловушка для человека, который всерьез станет давать отрицательный ответ. Ему тут же намекнут, что еще сто лет назад невозможными считались телевизор и мобильный телефон и, следовательно, отрицать что-либо в будущем просто нелогично. Мне кажется, что имеет смысл задаваться прогнозами только того, что можно соотнести с накопленным к настоящему времени опытом науки. С этой точки зрения я могу с уверенностью сказать, что нет никаких оснований считать возможным чтение мыслей человека методами инструментальной регистрации активности мозга или отдельных нервных клеток.

ОЗ: Мы не затронули еще одну очень важную тему — религию. Насколько Вы религиозны?

А. К.: Как человека, который занимается исследованием мозга человека на грани физиологии и психики, меня часто спрашивают: «Вы религиозны?». Для меня это вопрос принципиальный. Я не воспринимаю его как вопрос: «Верите ли Вы в Бога?» Я отвечаю: «Да. Я религиозен». Тогда следует уточняющий вопрос: «Кто сотворил мир и человека?» Отвечаю, что этот вопрос не относится к сфере религиозности человека. Это вопрос бытовых трактовок естественных процессов в природе. Поэтому не только вопреки, но именно в связи со своей естественнонаучной религиозностью я отвечаю: «Да, человек произошел от обезьяны».

ОЗ: Но ведь он таки произошел от обезьяны?

А. К.: Возможно, для кого-то это все еще спорный вопрос в мелких деталях, но надо иметь в виду, что геномы обезьяны и человека различаются всего на один процент. При этом генетические различия между самими людьми — всего в десять раз меньше, чем между людьми и шимпанзе.

ОЗ: Какой смысл Вы вкладываете в понятие религиозности, если отвечаете утвердительно на вопрос о возможности происхождения человека от обезьяны?

А. К.: Религиозность человека начинает проявляться, как только он задумывается о том, почему мир устроен гармонично. Ведь физик скажет, что, прогнозируя мир от Большого взрыва, почти наверняка можно было бы сказать, что мир должен быть хаотичным. Был первичный взрыв, разлетелись в разные стороны элементарные частицы, которые составили устойчивые комбинации атомов. Ну, так бы болтались эти атомы по Вселенной в броуновском движении. Но почему-то в вашей редакции за столом сидят высокоорганизованные сгустки материи, которые рассуждают, да еще посмотрите о чем — о том, как устроен Мир и они сами. Материя обратилась к самой себе, чтобы понять мало того, как устроен этот мир, но еще и почему так устроен этот мозг. Представляете, сверхплотная материя взорвалась когда-то кучей элементарных частиц, распыленных во Вселенной, а в отдельной своей части она превратилась в то, что обладает способностью понимать, как устроена эта материя. Как это вообще возможно?

Самая простая гипотеза — какая-то высшая сила собрала эти атомы и устроила такой разумный мир. Мне эта гипотеза совершенно не нравится, потому что здесь нет никакой игры ума. Вполне современное понимание физического мира подразумевает, что совокупность физических законов приводит к его самоорганизации, к построению все более сложных структур. Мы все свидетели тому, что процесс самоорганизации элементарных частиц Вселенной зашел настолько далеко, что теперь мы сидим в редакции «Отечественных записок» и размышляем на темы мироустройства.

Для меня это чудо гармонии мира. Чудо в том смысле, что мы присутствуем при реализации маловероятной версии Вселенной. Это как выиграть джекпот, только гораздо занятнее. Это означает, что в мире не просто царят физические законы, но при этом еще физические константы мира сошлись в таком сочетании, что стало возможным наше существование. В текущей версии развернувшейся Вселенной нам как бы «свыше» гарантирована гармония мира. Я религиозен в том смысле, что я верю в эту высшую физическую гармонию. Над всеми нашими законами Вселенной, над всеми нашими земными трансформации, и даже над этим столом с чашками и булками незримо царит эта исходная гармония Большого взрыва, которая не даст звездам сойти со своей траектории, а нам с вами позволяет рассуждать о природе этой самой гармонии.

Беседовала Татьяна Малкина