Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Французы в россии при Николае I: «вредные» и «полезные»

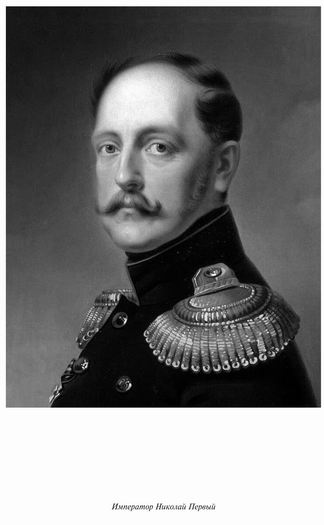

Общее отношение российской власти к иностранцам на исходе николаевского царствования лучше всех выразил в своих приватных записях Л. В. Дубельт, управляющий III Отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии (высшей полиции). Мне уже приходилось цитировать его слова в одной из статей в «Отечественных записках»[1], но точнее все равно не скажешь: «Иностранцы — это гады, которых Россия отогревает своим солнышком, а как отогреет, то они выползут и ее же кусают»[2]. Тот же Дубельт предлагал и средство для борьбы с этой напастью, признавая, впрочем, неосуществимость своего плана: «Не впускать бы в Россию ни одного иностранца — вот и все тут, да та беда, что этого сделать невозможно»[3]. Таков был общий настрой, но французы среди этих иностранных «гадов» считались в николаевскую эпоху самыми вредными и опасными. Об этом политическом аспекте их репутации часто забывают, потому что его заслоняет аспект культурный — репутация французов в России как законодателей моды и вкуса. Между тем после революции 1789 года дело осложнилось: французы поделились на благонамеренных аристократов-эмигрантов и опасных революционеров-якобинцев. Всем русским было приказано выехать из зараженной мятежным духом Франции, а всем французам, проживающим в России, — принести в церкви присягу в том, что они не разделяют и никогда не разделяли революционных идей и ненавидят всех, кто причастен к казни короля Людовика XVI (1793). При Первой империи отношения двух стран, само собой разумеется, не сделались проще. Некоторая передышка наступила после свержения Наполеона, когда Франция стала союзницей России; французы вместе с русскими и англичанами даже вместе воевали против турок на море (сражение при Наварине, 1827), а в Русско-турецкой войне в 1828—1829 годах французские военные участвовали с наблюдательской миссией. Но все-таки отношение к французам как к потенциальному источнику либеральной «заразы» сохранялось.

А после того как в июле 1830 года во Франции произошла революция, король Франции Карл Х был свергнут и его место занял «король французов» — представитель младшей ветви Бурбонов Луи-Филипп, герцог Орлеанский, — ситуация вновь ухудшилась. В глазах российского монарха новый король был узурпатором. Две страны оказались на грани войны; всем французам был запрещен въезд в Россию. И хотя Николай I довольно быстро, правда, с большим трудом, признал «июльскую» Францию, никогда он не называл Луи-Филиппа «братом», как других монархов. Луи-Филипп, со своей стороны, обижался, что его не считают равным, тем более что благодаря ему во Франции поддерживался относительный, и притом монархический, а не республиканский, порядок. Авторы отчета III Отделения за 1839 год отмечали: «Говорят в шутку, что он [Луи-Филипп] исправляет во Франции должность русского полицмейстера и, наблюдая за польскими выходцами, доносит о них русскому правительству»[4].

В результате в течение всего царствования Николая, а особенно после 1830 года, и тем более после 1848 года, когда во Франции произошла очередная революция[5], французы постоянно находились под подозрением. Пожалуй, хуже них, с точки зрения императора, были только поляки, в конце 1830 года поднявшие восстание против России. Кстати, польская тема еще сильнее омрачала франко-русские отношения: после подавления восстания в сентябре 1831 года многие поляки нашли приют именно во Франции, отчего репутация французов в глазах российского императора сделалась еще более сомнительной. Император, по свидетельству французского посла в России Проспера де Баранта, был убежден, что от поляков «хорошего ждать не приходится»[6]; о французах он, по всей вероятности, думал то же самое; во всяком случае когда австрийский инженер Франц фон Герстнер, приглашенный в Россию для участия в строительстве железной дороги, попросил разрешения нанимать на работу иностранцев, Николай разрешил ему набирать всех, кроме французов. «Этих, — сказал он, — мне не надобно»[7].

Не только император, но и рядовые обыватели были убеждены, что все французы поражены революционной заразой. Вот характерный эпизод: в конце 1830 года в Ревеле титулярный советник Сермягин поссорился по вполне бытовому и совершенно не политическому поводу со своим соседом французом, консульским агентом Мирандой. Русский дал французу пощечину, осыпал угрозами и — самовольно переведя дело на политический уровень — добавил, что вообще все французы мятежники. В результате послу пришлось вступиться и потребовать оправдать честь Франции и французского короля[8].

Число французов в России в николаевскую эпоху было не очень велико: в 1820-е годы французских туристов в год приезжало около полутора сотен (к концу 1830-х годов это число возросло до пяти сотен; англичан, впрочем, приезжало еще меньше, а вот пруссаков и австрийцев — в десять раз больше)[9]. Резидентов-французов в 1843 году в Петербурге имелось около 3000 (на 14 000 иностранцев в целом), а пятью годами позже их осталось 2670, тогда как общее число иностранцев увеличилось до 60 000[10]. Французов, работавших в России, было гораздо меньше, чем немцев. Однако в точном соответствии с пословицей о страхе, у которого глаза велики, императору мерещились в его владениях грозные толпы французов. В 1845 году он делится с дипломатом Фердинандом де Кюсси своими опасениями по поводу новых транспортных средств: железных дорог и пароходов, благодаря которым представители самых низких слоев общества смогут без труда путешествовать и «грязь, спокойно лежавшая на дне, поднимется на поверхность». «Я знаю, продолжал император, что в чужих краях нас считают слишком суровыми, слишком придирчивыми по отношению к путешественникам, но как, скажите, оставить без самого внимательного и постоянного надзора эту массу людей, которые в большинстве своем являются к нам, надеясь разбогатеть? Знаете ли вы, что в Петербурге проживает 10 000 французов?»[11] Цифра, как следует из приведенных выше данных, сильно раздутая. Тем не менее французы в самом деле ехали в Россию зарабатывать и в 1830-е, и в 1840-е годы. Приезжали люди самых разных профессий: инженеры (несмотря на цитированный выше брезгливый отказ императора) и востоковеды, актеры и гувернантки, театральные машинисты и зубные врачи. Некоторые прибывали в Россию на короткое время, другие оставались надолго и даже принимали российское подданство.

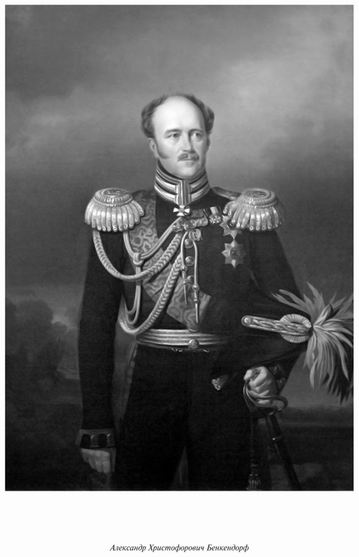

Надзор за всей этой публикой осуществляло III Отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, созданное в 1826 году.

Чиновники III Отделения решали, во-первых, как быть с иностранцем, желающим въехать в пределы Российской империи, — впускать его или не впускать, а во-вторых, как быть с иностранцем уже впущенным, но вызвавшим подозрения, — выслать его назад без права вновь пересекать российскую границу или оставить под тайным надзором.

Француз, собравшийся в Россию, должен был запросить в собственной мэрии паспорт, причем для его получения требовалось представить не только акт гражданского состояния, но и свидетельство о благонравии; документы поступали в префектуру, где просителю выписывали паспорт и отправляли во французское министерство внутренних дел, затем его через посредство министерства иностранных дел визировали в русской дипломатической миссии, и наконец, когда все это было сделано, проситель мог получить свой драгоценный паспорт в парижской префектуре полиции или в мэрии по месту жительства. Без такого паспорта с визой нечего было и думать попасть в Россию; паспорт здесь вообще значил так много, что один злоязычный англичанин сравнил его с цепью, которая своим звоном напоминает каторжнику о его незавидной участи[12]. Французские католические священники вдобавок еще должны были представлять официальное свидетельство, что они не иезуиты, и получать разрешение на въезд от Священного Синода; когда в 1829 году некий аббат Купелье попросил принять его в русское подданство, то одного лишь подозрения, что он принадлежит к ордену иезуитов, оказалось достаточно для того, чтобы император «повелеть соизволил выслать его за границу» и воспрепятствовать ему обратный въезд в Россию[13].

Если на границе выяснилось, что российской визы нет, начиналось долгое разбирательство. Впрочем, для «нужных» людей делали исключения: так, когда в 1829 году театральный машинист Пино, «нарочито выписанный в Санкт-Петербург по контракту, заключенному в Париже, для исправления при театрах машин», прибыл в Кронштадт с паспортом, но без «засвидетельствования российского консульства», кронштадтский военный губернатор вице-адмирал Рожнов доложил об этом в ІІІ Отделение и, получив от петербургского генерал-губернатора заверения в том, что Пино «из Франции выписан с высочайшего Его Императорского Величества соизволения на службу к санкт-петербургскому театру» и «здесь необходимо нужен», пропустил француза в Петербург[14].

Виза российского консульства давала определенные гарантии благонадежности въезжающего, однако III Отделение было не очень довольно таким порядком, ведь получалось, что в суждении о нравах французов приходилось полагаться в основном на французов же. Во второй половине 1830-х годов III Отделение попыталось возложить на чиновников русской миссии в Париже обязанность самим более тщательно наводить справки о намеревающихся въехать в Россию, но русский посол в Париже Пален объяснил, что это подорвет всю торговлю между двумя странами: ведь если негоциант, желающий въехать в Россию, будет дожидаться, пока русские чиновники выяснят, насколько нравственно его поведение (а выяснять они в любом случае будут посредством запросов, посылаемых во французские инстанции), все его негоции пойдут прахом[15].

Между тем информация, полученная от русских дипломатов, нередко оказывала решающее влияние на судьбу французских путешественников; порой, не имея формальных поводов отказать французскому просителю в визе, сотрудники русской миссии визировали его паспорт, но тотчас же по своим каналам извещали петербургское начальство о том, что этот француз вызывает большие подозрения. Например, в 1834 году два француза захотели въехать в Россию через Одессу, однако выяснилось, что оба «по достоверным сведениям, подтвержденным самими чиновниками французского посольства, принадлежат к секте сенсимонистов», а следовательно, в России им делать нечего. «Не имея предписаний о воспрещении въезда в Россию людям, принадлежащим к сей секте, барон Рикман [русский поверенный в делах при Оттоманской Порте] не решился отказать помянутым лицам в пашпортах», однако доложил об этом вице-канцлеру Нессельроде; тот известил главного начальника III Отделения Бенкендорфа, Бенкендорф доложил императору, а император «высочайше повелеть соизволил: чтобы вышеупомянутые Барро и Марешаль по прибытии в Одессу немедленно обращены были в Константинополь с воспрещением въезда в Россию»[16].

Два сенсимониста отделались легким испугом: по заведенному для прибывавших из Константинополя порядку пробыли положенное время в карантине, а потом были отправлены назад. Хуже пришлось в мае 1833 года отставному офицеру по фамилии Пьерраджи, который сопровождал в Россию дипломатического курьера Франчески, прибывшего в Петербург с бумагами от министра иностранных дел герцога де Броя. О Пьерраджи российским властям тоже поступило предупреждение: в письме русского посла в Париже Поццо ди Борго он был представлен «подлым негодяем», исповедующим революционные идеи. Этого оказалось достаточно, чтобы петербургская полиция взяла его под арест, и освобожден он был через три дня только благодаря настоятельным хлопотам французского поверенного в делах Лагрене, которому подозрительного француза «вверили под расписку» с обязательством как можно скорее удалить его из России, что и было исполнено, поскольку француз сам рад был уехать восвояси[17].

Порой в Петербурге готовились отказать в возможности въехать в Россию французу, который туда даже не собирался. Например, в январе 1840 года прошел слух, будто бы о въезде в Россию намерен просить Луи-Наполеон Бонапарт (будущий император Наполеон III, а в 1840 году — мятежный принц, изгнанный из Франции, проживавший в Англии и готовивший очередной мятеж против французских властей). Так вот, на случай, если бы принц вдруг вздумал попроситься в Россию, Бенкендорф известил Нессельроде, что тот должен «предварить заграничные наши посольства и миссии о незасвидетельствовании ему [Луи-Наполеону Бонапарту] паспорта на проезд в Россию». На что Нессельроде довольно резонно (и, возможно, не без тонкой иронии) счел долгом «покорнейше просить почтить его уведомлением, не известно ли нашему правительству, под каким именем намерен приехать Бонапарте, ибо легко может случиться, что он отправится под другим именем и таким образом будет пропущен чрез границу, несмотря на все распоряжения о недопущении следования его в Россию»[18].

Итак, первая линия заслонов выстраивалась на уровне русских миссий за границей, прежде всего в Париже. Первая — но, разумеется, не единственная. Следующим этапом, который надлежало пройти въезжающему французу, был пограничный и таможенный контроль. Мучительная процедура досмотра и допроса, которой подвергались иностранцы, не раз описана французскими путешественниками. Широко известно соответствующее место из книги Кюстина, оставшегося в ужасе от «тех гонений, которые под именем простых формальностей обрушили на него полицейские и их верные друзья таможенники»[19], но сходные описания встречаются и в других мемуарах. Если путешественнику все-таки удавалось удовлетворительно объяснить, с какой целью он прибыл в Россию, с кем намерен встречаться во время своего пребывания и т. д., ему разрешали въезд в Россию, но бумажная волокита на этом отнюдь не заканчивалась. Те самые иностранные паспорта с драгоценной русской визой у иностранца отбирали и хранили до 1827 года в губернских правлениях, а после — в III Отделении; возвращали их иностранцам только тогда, когда те собирались в обратный путь на родину. Взамен паспорта француз получал «билет» на проживание в Петербурге или поездку дальше. Француз, прибывший в Петербург, был обязан посетить не только III Отделение, но и французское посольство; делалось это для того, чтобы посольство знало о его приезде и могло его защитить в случае каких-либо неприятностей. Для французских дипломатов отсутствие у их «клиентов» французских паспортов было крайне неудобно, потому что не позволяло проконтролировать точность данных, которые приезжие французы сообщали о самих себе. Дипломаты рисковали столкнуться с такими обманщиками, которые уже давно вступили в русское подданство, но выдают себя за французских подданных, чтобы продолжать пользоваться покровительством посольства. По этой причине французские дипломаты стали добиваться возможности хранить французские паспорта приезжих у себя, и в 1832 году добились-таки, чтобы III Отделение пересылало их в посольство. А с 1844 года все иностранцы получили право оставлять свои паспорта у себя.

Но даже выправив себе все необходимые документы и въехав в Россию на законном основании, француз не был предоставлен самому себе; государство продолжало держать его под контролем. Методы для этого использовались разные.

Наиболее надежным казалась перлюстрация писем, о которой Бенкендорф еще в 1826 году, накануне создания III Отделения, писал в «Проекте устройства высшей полиции»: «Вскрытие корреспонденции составляет одно из средств тайной полиции, и притом самое лучшее, так как оно действует постоянно и обнимает все пункты империи»[20]. Обязанность «немножко распечатывать», по выражению гоголевского почтмейстера, была возложена на почтовых служащих, трудившихся в специальных секретных экспедициях при почтамтах. Не имея возможности перлюстрировать все письма, они читали их выборочно, следуя указаниям, поступавшим из III Отделения; так вот, среди «кандидатов» на перлюстрацию французы неизменно занимали одно из первых мест. Например, в конце 1832 года Бенкендорф сообщил главноуправляющему почтовым департаментом князю А. Н. Голицыну волю императора: следовало перлюстрировать все письма из Парижа, а те, в которых найдутся упоминания о «возмутительной» деятельности польских эмигрантов, пересылать в III Отделение.

Но и раньше некоторые французы уже имели более или менее крупные неприятности именно из-за распечатанных писем. Француз Луи Парис в 1828 году приехал в Москву, где поступил учителем в дом княгини Урусовой. Немного обжившись на новом месте, он послал письмо брату в Париж, в котором не сказал, собственно, ничего особенно крамольного и даже отозвался с восхищением о способности русских юношей впитывать самые разнообразные познания, однако поиронизировал, по французской привычке, над способностью русских к подражанию, а также посетовал на «неумолимые ножницы» цензуры; кстати, автор письма сознавал, что оно не предназначается для посторонних глаз, и все же — правда, «не без тревоги» — доверил его почте. И очень скоро в том раскаялся. Письмо было распечатано, в III Отделении завели дело «О проживающем в Москве французском подданном Л. Парисе, позволившем себе невыгодные о России рассуждения», Бенкендорф подал всеподданнейший доклад императору, а тот наложил резолюцию: «Выслать за границу, ибо подобный человек принесет более вреда, нежели пользы», и, как Парис ни сопротивлялся, как ни пытался объяснить, что его, наверное, перепутали с другим проживающим в Москве французом по фамилии Парис, как ни просил защиты у французского посла Мортемара, его «при нарочном унтер-офицере штата московской полиции» препроводили к петербургскому военному генерал-губернатору, из Петербурга отвезли в Кронштадт, продержали неделю под арестом, а затем отправили из России на французском судне[21].

Другая история, начавшаяся почти в то же время и окончившаяся для ее героя куда более благополучно, особенно любопытна тем, что в этом случае «дело» на подозрительного француза завели в III Отделении на основании не его собственных писем, а писем, к нему обращенных. Этот француз, Гюстав Марен-Дарбель, учитель в доме князя С. И. Гагарина, имел очень разговорчивого друга и не менее разговорчивую родительницу. Друг в письме обсуждал с Мареном-Дарбелем итоги Русско-турецкой войны 1828—1829 годов и высказал следующую мысль: «император Николай награждает своих солдат медалями, потому что полагает, будто время цивилизовать его народ еще не пришло, а ведь он мог бы наградить их по-другому, сократив время их службы, что увеличило бы привязанность солдат к своей стране и к своим семьям, к которым получили бы они возможность возвратиться». Матушка же Марена-Дарбеля пустилась в самые фантастические конспирологические рассуждения о том, что французская актриса, с которой ее сын завязал «роман», наверняка шпионка, причем одновременно работающая и на Россию, и на Францию, а князь Гагарин, в доме которого сын живет и служит, наверняка находится в оппозиции к императору (вывод начитанная матушка сделала на том основании, что один из князей Гагариных был повешен в петровское царствование, о чем она узнала из недавно вышедшей книги Сегюра «История России и Петра Великого»). После перлюстрации этих двух писем на Марена-Дарбеля тоже завели дело, но поскольку начальник второго (московского) жандармского округа Волков дал французскому учителю прекрасные характеристики, его не выслали. Тем не менее вплоть до 1841 года, когда Марен окончательно покинул Россию, всякое его передвижение из имения князя Гагарина в Москву и из Москвы во Францию находило отклик в донесениях московского жандармского начальника, который, впрочем, всякий раз свидетельствовал, что «в поведении означенного иностранца по всем наблюдениям во время проживания его в Москве ничего заслуживающего особенного внимания замечено не было»[22].

Марен-Дарбель провинился не собственными своими писаниями, но несдержанностью своих корреспондентов, высказывавшихся о России. Но бывало и так, что человек вообще ничего не говорил насчет России, однако бумаги его свидетельствовали о неблагонадежности и вольнодумстве; такого француза из России также удаляли. Подобная участь постигла некоего доктора Сата, который собрался въехать в Россию в ноябре 1830 года, чтобы принять участие в борьбе с эпидемией холеры, и даже въехал, но в его бумагах нашли черновик письма к португальскому барону, содержащего нелестные отзывы о португальском короле, названном «коронованным тигром». Этого оказалось достаточно, чтобы «французский подданный доктор медицины Сат» был взят под стражу, а затем по высочайшему повелению «с приготовленным для него заграничным паспортом отправлен в сопровождении полицейского офицера в Ригу, при отношении петербургского генерал-губернатора к тамошнему военному губернатору об отправлении его за границу чрез Поланген, с воспрещением обратного въезда в Россию»[23].

Понятно, что перлюстрация была не единственным способом надзора; у III Отделения были тайные агенты, которые, со своей стороны, вели наблюдения за подозрительными французами и сообщали о подсмотренном и подслушанном, и сообщения эти нередко имели для их объектов самые неприятные последствия. Так, осенью 1830 года агент Локателли (печально известный по причастности к тайному надзору за Пушкиным) проинформировал начальство, что француз Виктор Амантон, занимающийся в Симферополе разведением виноградных садов, грешит как в Крыму, так и в Одессе разговорами, обличающими его либеральный и даже якобинский дух. На это последовало высочайшее повеление: неблагонадежного француза «выслать за границу с воспрещением обратного пропуска в Россию». Местное начальство пыталось возражать; исполнявший должность генерал-губернатора Новороссийского и Бессарабского генерал-лейтенант Красовский извещал Бенкендорфа, что «помянутый иностранец стал довольно богатый человек, сделавший значительное заведение по садоводству на Южном береге Крыма», что «он всегда вел себя весьма скромно и занимался только своим делом» и хотя в самом деле «после восстания во Франции он, будучи в одном доме в Симферополе, имел неосторожность говорить довольно вольно о правлении в его отечестве», но явно способен исправиться. Красовский указывал также на то, что «составившееся в Крыму общество акционеров для вывоза туземных вин избрало директором иностранца Амантона как человека сведущего по части виноделия и имеющего в Крыму значительное заведение еще летом сего года, то есть в то время, когда в поведении его не обнаруживалось ничего предосудительного и когда не последовало еще высочайшего повеления о высылке его за границу». Однако экономические аргументы, как это нередко случается, оказались слабее политических. Заступники Амантона добились лишь отсрочки: французу предоставили два месяца для приведения своих дел в порядок, а потом все-таки выставили его из России. Правда, год спустя по ходатайству графа М. С. Воронцова, генерал-губернатора Новороссийского и Бессарабского, император «изволил изъявить высочайшее согласие» на возвращение Амантона в Россию, но француз этим позволением не воспользовался. Лишь через полтора десятка лет, в 1845 году, Амантон обратился к императору с просьбой о возмещении ему понесенных убытков. В этом прошении он, среди прочего, изумлялся: на кого же я мог своими речами оказывать дурное влияние, если жил в окружении татарских деревень, а турецкого языка не знаю? Разумеется, А. Ф. Орлов, сменивший к этому времени Бенкендорфа на посту главного начальника III Отделения, «не нашел возможным войти в какое-либо распоряжение по представленной ему просьбе»[24].

Чрезмерная разговорчивость причиняла порой французам еще больше неприятностей: в книге Кюстина «Россия в 1839 году» описана история французского журналиста Луи Перне, который привлек к себе внимание либеральными разговорами и, по версии III Отделения, «противоречивыми сведениями о своей профессии, ибо объявлял себя то гражданским инженером, то рантье, путешествующим по собственной надобности, то негоциантом, прибывшим в Россию по делам»[25] и потому был посажен в Москве на съезжую (полицейский участок, куда сажали пьяниц и бродяг и отправляли для наказания крепостных), где провел три недели без суда и следствия, а потом был выпущен — по всей вероятности, благодаря хлопотам французского посла Баранта, узнавшего об аресте Перне от Кюстина, — и выслан из России с предписанием в нее не возвращаться.

Не всех подозрительных французов сразу высылали из России, за некоторыми устанавливали тайный надзор, причем порой надзор этот продолжался так долго, что никто уже не мог вспомнить о его причине. Французский торговец духами Морис Морен был взят под тайный надзор в 1824 году, то есть еще при Александре I. Санкт-петербургский генерал-губернатор, опираясь на рапорты обер-полицмейстера, регулярно информировал Бенкендорфа о его приездах из Москвы в Петербург для выезда за границу, а затем о возвращении в Петербург и отъезде в Москву, «долгом поставляя присовокупить, что за означенным иностранцем ничего предосудительного не замечено», в связи с чем в 1837 году санкт-петербургский обер-полицмейстер наконец «испросил разрешения на прекращение дальнейшего надзора». Тут-то Бенкендорф и попытался выяснить, чем, собственно, провинился французский купец и по какой причине был за ним учрежден тайный надзор. Поскольку в 1824 году высочайшее повеление было сообщено санкт-петербургскому генерал-губернатору бывшим начальником Главного штаба графом Дибичем, к этому времени уже шесть лет как покойным, Бенкендорф послал запрос насчет французского купца военному министру Чернышеву, а тот ответил, что в делах военного министерства таких сведений не имеется. Окончилась история посланием Бенкендорфа петербургскому генерал-губернатору Эссену: «оказалось, что Высочайшее повеление об учреждении за сим иностранцем секретного надзора последовало в 1824 году по той единственной причине, что при первоначальном приезде своем в Россию он вовсе не был известен правительству. Как Ваше Сиятельство уведомить изволите, что Морен, путешествуя по торговым делам, приезжает в здешнюю столицу каждогодно и что во время его здесь пребывания ничего предосудительного за ним не замечено, — то я не предвижу никакой надобности в дальнейшем за ним наблюдении»[26]. Надобности, впрочем, не было никакой и в предыдущие годы, но машина, однажды запущенная, останавливается с большим трудом.

Как мы видим, в принципе обвинения в политической неблагонадежности могли пасть на кого угодно: на учителей и торговцев, на виноделов и врачей. Но учителя как люди, причастные к воспитанию подрастающего поколения, безусловно, были первыми в «группе риска». Обвинения им порой предъявлялись самые дикие. Так, в 1827 году Риго де Ла Браншардьер, учитель во французском пансионе в Петербурге, привел своих учеников в домовую церковь (православную) при пансионе. Поскольку он был нездоров, то к концу службы устал стоять и скромно присел в уголке на стул, после чего на него немедленно донесли полиции. За оскорбление местных национальных нравов француз был схвачен и отправлен в сумасшедший дом; освободили его оттуда через 36 часов благодаря хлопотам французского поверенного в делах, который обратился с ходатайством к вице-канцлеру Нессельроде. С француза взяли обязательство немедленно покинуть Россию, что он с восторгом и осуществил[27].

Конечно, до столь жесткого полицейского вмешательства дело доходило не всегда, но так или иначе государство неустанно придумывало и усовершенствовало меры по контролю за нравственным и интеллектуальным уровнем иностранных учителей (а среди них большинство составляли французы). Высшим достижением николаевского царствования в этой сфере стало изданное 1 июля 1834 года «Высочайше утвержденное положение о домашних наставниках и учителях», согласно которому иностранцы, желающие преподавать в России (и в частных домах, и в государственных учебных заведениях), должны были не только сдать экзамен, но и предъявить свидетельство о крещении и аттестацию безупречной нравственности[28]. Нравственность понималась здесь прежде всего в идеологическом и политическом смысле: чтобы стать безупречно нравственным педагогом, иностранцы были обязаны прежде всего оставить «вкорененные в них нередко с самого детства понятия, мнения и предрассудки» и «в воспитании юношества постигнуть дух нашего правительства», «особливо в нынешнем расположении умов в Европе»[29]. Когда в 1850 году руководители III Отделения отчитывались о работе, проделанной за четверть века, они с особенной гордостью упомянули о борьбе с «порочными склонностями и вредными политическими идеями», которые внушаются юношеству иностранными учителями и гувернерами «без всяких познаний»: «Особенное внимание обращается на иностранных учителей и гувернеров, как потому, что многие из них принимают на себя воспитание детей без всяких познаний, так и потому, что некоторые вселяли в наше юношество порочные склонности или вредные политические идеи. К этому присоединялось то зло, что молодые люди, особенно из высших наших фамилий, воспитывались за границею, теряя привязанность и уважение к отечеству, заражали умы свои понятиями, несогласными ни с нашею Верою, ни с образом нашего правления»[30]. Французы ничуть не заблуждались относительно смысла таких мер и того содержания, которое вкладывалось в выражение «порочные склонности»; французский посол в России маршал Николя Мезон указывал в донесении на родину, что цель «Положения о домашних наставниках и учителях» — «сделать образование более национальным, более русским и освободить его от тех чересчур прогрессивных, чересчур либеральных идей, в постепенном насаждении которых среди образованных сословий обвиняют иностранцев»[31].

При изгнании из России нежелательных французов политические мотивы главенствовали, причем любопытно, что в тех случаях, когда французский подданный оказывался виноват в серьезном проступке, никак с политикой не связанном, политических обвинений на него не навешивали. Когда в 1832 году в Харькове француз-учитель «учинил растление» малолетней — «лишил девства» двенадцатилетнюю девочку, двоюродную сестру хозяйки дома, в котором он служил, его выслали за границу, но никто при этом не связывал напрямую его развратное поведение с национальной принадлежностью. В наши дни естественно было бы в подобном случае ожидать возмущенных криков об «аморальных французах, которые насилуют наших русских девочек»; в XIX веке французам инкриминировали в основном идеологический и политический «разврат», а случай «насильника Оливари» так и остался его сугубо частным грехом[32].

Разумеется, было бы неправильным считать, что все без исключения французы, пересекавшие границу Российской империи, оказывались в глазах властей вредными смутьянами (хотя такая возможность неизменно подразумевалась). Имелись и «полезные» французы, которые не только спокойно трудились в России, но порой даже просили российского подданства и довольно легко его получали (разумеется, в том случае, если речь шла, например, о зубном враче, а не о католическом священнике).

Например, с 1827 по 1834 год вступили в русское подданство 49 французов, из них 8 женщин; перечень их профессий позволяет судить о том, какие французы были востребованы в России: учителя, земледелец, гувернер, слуги, негоцианты, дворецкий, купец, фабриканты, дантист, приказчики, актриса[33], камердинер, аптекарь, переплетчик[34].

В 1841 году по высочайшему повелению был образован специальный «комитет об иностранцах», призванный разработать меры «для отвращения многочисленного приезда в Россию бесполезных и вредных иностранцев». Бенкендорф предложил существенно увеличить взимаемые с них пошлины, и император «предварительно соизволил на это», однако тут министры, входившие в комитет, судя по всему, испугались каждый за свою отрасль и «изъявили опасения, чтобы с введением новых правил не произошли случаи, затруднительные для нашего государства». Иностранцев разделили на категории, и тотчас выяснилось, что практически ни одну из них нельзя обидеть повышением пошлин. «Министр финансов отозвался, что не только иностранные купцы, шкипера, фабриканты, заводчики, но даже занимающиеся обычными ремеслами, например парикмахеры, булочники и проч., привозя с собой товары, нововведения и улучшения в искусствах и ремеслах, еще весьма полезны и надлежит даже поощрять приезд их в Россию. Точно так же министр народного просвещения указывает, что учителей и гувернеров в России еще не столько находится, чтобы возможно было обойтиться без иностранцев. Министр иностранных дел озабочивается, чтобы чрезмерным затруднением приезда иностранцев в Россию не были нарушены договоры наши с иностранными державами». В конечном счете «лишними» оказались только модистки, которые, «по мнению министра финансов, приезжают к нам в большем числе, нежели сколько было бы нужно», да еще разносчики, «производящие торговлю мелочами и в разброд». Даже у домашних учителей и гувернеров, не имеющих «звания университетского бакалавра», нашелся защитник: министр народного просвещения Уваров предлагал вообще запретить им приезд в Россию, но министр финансов Канкрин возразил, что такие люди «еще необходимы для России и затруднять приезд их значило бы затруднять воспитание детей и положить тяжкий налог на родителей»[35].

«Полезные» французы оставались в цене даже в самые напряженные моменты русско-французских отношений. Так, осенью 1848 года, в послереволюционную пору, когда, как уже было сказано, французам доступ в Россию был закрыт, император позволил тем не менее приехать в Россию Ришбургу, изобретателю способа сохранять говядину без соли, и Бонфору, владельцу имения в Крыму, где разводили овец-мериносов[36]. В спокойные же годы «полезных» французов принимали на ура; французский посол Проспер де Барант свидетельствовал, что если к поездкам русских людей во Францию правительство относится крайне неодобрительно (в самом деле, для этого нужно было получить разрешение III Отделения, и исчислялись такие разрешения десятками в год, не больше), то «французов, приезжающих в Россию, принимают в основном очень радушно и вовсе не преследуют. Некоторых из них, могущих принести пользу, даже приглашают нарочно. Под руководством француза г-на Шато прокладывают телеграфные линии. Г-н барон Эрлелу привез новый образец ружья, как говорят, весьма удачный, и только что получил, вдобавок к весьма значительной денежной сумме, орден Святого Владимира. Г-н Броссе, ученик г-на де Саси [известного ориенталиста], был принят в Академию и получил хорошее место» [37]. Между прочим, Франсуа-Мари-Фелисите Броссе (1802—1880), прибывший в Россию в 1837 году, прожил в России до самой смерти, то есть почти сорок с лишним лет, обрусел настолько, что именовался Марием Ивановичем, был избран ординарным академиком и состоял библиотекарем в Императорской публичной библиотеке. И никто уже не помнил, что в 1834 году, когда Броссе, влюбленный в грузинский язык и грузинскую культуру, собрался в Россию впервые, на него из Парижа поступил в III Отделение донос, в котором его обвиняли в связях с мятежными «грузинскими и имеретинскими царевичами», находящимися в Париже, и в том, что в Россию он едет вовсе не ради науки, а для того, чтобы заниматься шпионажем[38].

К «полезным» французам отношение было совсем не такое, как к «вредным». Например, художника Ораса Верне император в 1842 году взял с собой в путешествие по империи — потому что этот художник был императору приятен, да и приехал в Россию не просто так, а по приглашению Николая. Напротив, атташе французского посольства Сольти не смог летом 1837 года поехать на Кавказ, потому что в то же самое время в путешествие по своей стране собрался император, и французскому послу было передано, что «Государю не угодно сообщаться со своими подданными в присутствии иностранцев» и вообще он «не желает, чтобы кто-то оказывался у него на пути без приглашения». Французу-туристу вежливо предложили не путаться под ногами у императора и попутешествовать в другом месте, что он и сделал и вместо Кавказа отправился в Крым[39].

«Полезные» французы, обосновавшиеся в России, старались оправдать оказанное им доверие. В марте 1848 года, вскоре после того как во Франции произошла революция, все французы, проживавшие в Москве, были вместе с консулом вызваны к военному генерал-губернатору князю Щербатову, который пообещал тем, кто не будет «мешаться в политические дела» и продолжит «тихо» заниматься делами домашними и коммерческими, полную неприкосновенность, тем же, кто на эти условия не согласен, предложил выехать во Францию. Московский почт-директор А. Я. Булгаков, описавший эту сцену в своих записках, триумфально восклицает: «Замечания достойно, что из 500 или 600 человек, собравшихся у князя Щербатова, токмо один изъявил желание возвратиться во Францию»[40].

Специфическую категорию «полезных» французов составляли те, кто по идеологическим или финансовым соображениям (а вернее сказать, по финансовым соображениям, прикрываемым идеологическими) изъявлял желание служить России, доставлять ей разные секретные сведения, а также улучшать ее репутацию во Франции. В отношениях с ними III Отделение проявляло большую осторожность и недоверчивость. Характерны судьбы двух французских легитимистов (то есть сторонников свергнутого в 1830 году Карла Х), которые в середине 1830-х годов предложили свои услуги русскому правительству. Легитимист Шуло обещал печатать многочисленные прорусские статьи во французской прессе, но от его услуг III Отделение отказалось — по-видимому, из-за того, что он был достаточно известной политической фигурой и русские «контрагенты» боялись, что, связавшись с ним, не избегнут огласки; впрочем, значительную денежную сумму ему по высочайшему повелению все-таки выплатили. Легитимист Бакье был человеком куда менее известным, и Бенкендорф, побеседовав с ним, нашел его весьма «годным для употребления». В результате Бакье был нанят для того, чтобы тайно доставлять русской высшей полиции сведения о французской внутренней политике и поведении польских эмигрантов. Однако ничего хорошего из этого не вышло: шпион исправно снабжал русское начальство разнообразной «эксклюзивной» информацией, но оказалось, что часть ее совершенно неправдоподобна и, возможно, почерпнута не из министерских кабинетов, а из вчерашней французской газеты. А пару лет спустя шпиона и вовсе уличили в том, что он сотрудничает с поляками, и, как он ни уверял в обратном, от его услуг решительно отказались, а ведь он успел для доказательства своей преданности вступить в русское подданство[41].

Одним словом, в николаевское царствование французов привечали и использовали как просто полезных специалистов (в данном случае их французская национальность отходила на второй план), а брали под подозрение, преследовали и высылали — именно как французов, потенциальных носителей революционной «заразы». Впрочем, таково было отношение к ним власти. Что же касается дворянства, то оно, по свидетельствам французских дипломатов, в основном не разделяло фобий своего императора. Более того, даже ближайшие соратники Николая I, как мы видели, пытались скорректировать его изоляционистскую политику. Все это позволяло проницательному Баранту выражать уверенность в том, что «в эпоху, когда средства сообщения между странами так усовершенствовались и когда, из самолюбия или корысти, власти стремятся поощрять торговлю и промышленность», Россия рано или поздно непременно попадет под «цивилизующее влияние Европы», а все декларации императора против Запада останутся простой риторикой[42]. Прекрасная, вдохновительная мечта.

[1] Мильчина В. А. Беспечные французы и бдительные русские // Отечественные записки. 2006. № 5. С. 336—343.

[2] Российский архив. История отечества в свидетельствах и документах XVІІІ—ХХ вв. М., 1995. Т. 6. С. 113.

[3] Там же. С. 129.

[4] Россия под надзором. Отчеты III Отделения 1827—1869. М., 2006. С. 201—201.

[5] В связи с чем вообще никаким иностранцам приказано было паспортов не выдавать, если только они не приглашены русским правительством.

[6] Barante P. de. Souvenirs. P., 1895. T. 5. P. 490.

[7] Parry A. Whistler's Father. New York, 1939. P. 44.

[8] См.: ГАРФ, ф. 109, эксп. 1, оп. 5, № 431.

[9] См.: Там же, эксп. 3, оп. 223, № 4, л. 155—157.

[10] Gerbod P. Note statistique concernant la présence française en Russie au 19 siècle //Cahiers du monde russe. 1992. T. 33, fasc. 1. P. 122, 126.

[11] Cussy F. de. Souvenirs. P., 1909. T. 2. P. 278.

[12] Henningsen Ch-F. Révélations sur la Russie et l’Empereur Nicolas et son empire en 1844 par un résident anglais. Paris, 1845. Т. 1. Р. 301.

[13] ГАРФ, ф. 109, эксп. 3, оп. 114 (1829), № 84.

[14] Там же, № 90.

[15] Там же, эксп. 1, оп. 13 (1838), № 36, ч. 1, л. 24—25.

[16] ГАРФ, ф. 109, эксп. 3, № 66 (1834).

[17] Archives du Ministère des affaires étrangères-La Courneuve, Correspondance politique, Russie (далее: АМАЕ), t. 186, f. 283—292.

[18] ГАРФ, ф. 109, эксп. 1, оп. 15 (1840), № 14, л. 3—3об.

[19] Кюстин А. де. Россия в 1839 году. Изд. 3. СПб., 2008. С. 109.

[20] Русская старина. 1900. № 12. С. 615.

[21] На этом, правда, русская эпопея Париса не кончилась, корабль, на котором его отправили, сел на мель близ Ревеля, Парис очутился в этом городе (то есть по-прежнему на территории Российской империи), сказался больным, продолжил переписку с российскими властями и попытался их убедить, что неблагонадежен на самом деле не он, а некоторые его московские собеседники, но власти на эти уловки не поддались и Парис все-таки был выдворен из России, правда, не морским путем, а сухопутным. Подробнее об этой истории и о дальнейшей судьбе Париса, ставшего крупным французским историком и архивистом, см.: Мильчина В. А. Юность Париса // Пермяковский сборник. М., 2010. С. 372—399.

[22] ГАРФ, ф. 109, эксп. 1, оп. 4 (1829), № 427. Фигура Марена-Дарбеля представляет особый интерес для историка русской культуры, потому что учеником его был не кто иной, как князь Иван Сергеевич Гагарин (1814—1882), дипломат, принявший католичество, вступивший в орден иезуитов и продолжавший уже в новом своем качестве способствовать налаживанию франко-русских культурных связей; в частности, именно он создал Славянскую библиотеку — ценное собрание «россики», ныне хранящееся в лионской библиотеке имени Дидро.

[23] ГАРФ, ф. 109, эксп. 1, оп. 5, № 374.

[24] ГАРФ, ф. 109, эксп. 3, оп. 115 (1830), № 129.

[25] Кюстин А. де. Россия в 1839 году. С. 946.

[26] ГАРФ, ф..109, эксп. 3, оп. 115 (1830), № 159.

[27] AMAE, t. 172, f. 333 et suiv.

[28] Иностранцы, приехавшие из-за границы, должны были получать эти свидетельства в наших заграничных миссиях, а проживающие в России — «от начальств тех мест, где они находятся на жительстве» (ЖМНП. 1834. № VIII. Август. С. XXIII; глава III, § 17). Иностранцев, не сдавших экзамен, отсылали назад на родину; впрочем, число их было сравнительно небольшим: так, в 1838 году из 84 только четверо были признаны негодными и отправлены домой (ГАРФ. Ф. 109, эксп. 3, оп. 233, № 3, л. 190—190об.).

[29] Мнение министра народного просвещения С. С. Уварова «О мерах против умножения пансионов и частных учебных заведений», датированное 4 ноября 1833 года, цит. по: Солодянкина О. Ю. Иностранные гувернантки в России (вторая половина XVIII — первая половина XIX века). М., 2007. С. 57.

[30] ГАРФ, ф. 109, секретный архив, эксп. 3, № 533, л. 77—78об.

[31] Archives du Ministère des affaires étrangères La Courneuve. Correspondance politique. Russie (в дальнейшем AMAE), t. 189, f. 77—78.

[32] Подробнее об этом драматическом эпизоде см.: Мильчина В. А. Судьба педагога // Laurea Lorae: Сборник памяти Ларисы Георгиевны Степановой. СПб., 2011. С. 425—433.

[33] Это Фелисите Гюллен (1805 — после 1850), прима-балерина московской балетной императорской труппы и первая женщина-балетмейстер в России, превратившаяся здесь в Фелицату Ивановну и прожившая здесь три десятка лет — с 1823 года до самой смерти. Кстати, именно эту танцовщицу безо всяких на то оснований подозревала в причастности к политическим интригам маменька упоминавшегося выше Марена-Дарбеля.

[34] ГАРФ, ф. 109, эксп. 3, оп. 119 (1834), № 90.

[35] ГАРФ, ф. 109, эксп. 3, оп. 1841, № 149.

[36] ГАРФ, ф. 109, эксп. 3, оп. 221 (1848), № 120, 315. Относительно Ришбурга, впрочем, впоследствии выяснилось, что он не граф, не Ришбург и не изобретатель, а авантюрист, и уже при следующем царствовании, в 1862 году, его из России выслали (см.: Сидорова М., Щербакова Е. Наблюдение за иностранцами в России // Петербург — место встречи с Европой. СПб., 2003. С. 313—314).

[37] АMAE, t. 192, f. 144 v.

[38] ГАРФ, ф. 109, эксп. 1, оп. 9 (1834), № 165.

[39] АМАЕ, t. 192, f. 144v.—145v.

[40] Шумихин С. В. Пять фрагментов из записок А. Я. Булгакова // Тыняновский сборник. Вып. 10. М., 1998. С. 455.

[41] ГАРФ, ф. 109, секретный архив, оп. 4, № 43, 173, 187.

[42] AMAE, t. 192, f. 142v.—143.