Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Право на имя

Право на имя[1]

В этом году отмечаются две памятные даты российской истории: 110 лет со дня начала Русско-японской войны и 100 лет со времени начала Первой мировой. Мой дед был участником этих двух войн, а также Русско-турецкой войны 1877—1878 годов. Для меня дед был и остался примером служения отечеству, высокого профессионализма, честности, порядочности и отзывчивости. Поэтому, полагаю, он заслужил «право на имя», как говорят мои коллеги, специалисты в области биографики.

Яницкий Федор Феодосьевич (21.02.1852—24.09.1937) был военным врачом. Родился в семье сельского священника. Блестяще окончив духовную семинарию, он, однако, отказался продолжить духовную карьеру и поступил на медицинский факультет Университета св. Владимира в Киеве, который окончил со степенью лекаря в 1876 году. По окончании университета дед был мобилизован на Русско-турецкую войну и оставался военным врачом почти всю свою жизнь, более 40 лет, за исключением периода работы в качестве земского врача (совместно со своей женой, моей бабушкой, Елизаветой Львовной Гросман) в Полтавской губернии (1882—1889) и последних лет жизни. Дед неоднократно говорил, что пироговская школа сказалась на его врачебной работе и взглядах. Как известно, деятельность Н. И. Пирогова была связана с Кавказским фронтом Русско-турецкой войны, где, по-видимому, дед, тогда еще вчерашний выпускник университета, эту школу и прошел.

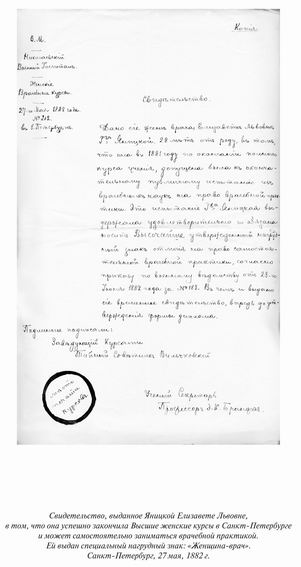

В бытность свою земским врачом дед заведовал врачебным участком. «Заведование» означало работу с утра до ночи на амбулаторном приеме или в поездках к тяжелобольным. Естественно, прием велся по всем болезням, хотя между супругами было и некоторое разделение труда: дед как полевой хирург брал на себя неотложные хирургические случаи, а бабушка (имевшая в те годы редкое звание дипломированной «женщины-врача») принимала женщин и детей. Условия жизни в глухом украинском селе были далеко не лучшими, именно там Ф. Ф. и бабушка потеряли двух своих старших детей. Дед был глубоко религиозным человеком, старался посещать церковь, на службы ходили всей семьей, когда это было возможно.

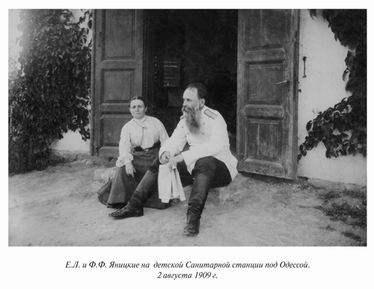

Всю свою жизнь дед работал как врач на эпидемиях сыпного и брюшного тифа, дифтерии, холеры и чумы. Особенно трудными были командировки в ряд уездов Полтавской губернии для борьбы с эпидемией дифтерии (там он пробыл безвыездно 14 месяцев) и в Астраханскую губернию, где свирепствовала чума. Всего в послужном списке Ф. Ф. упоминается одиннадцать командировок (с 1881 по 1916 г.). Как военный врач Ф. Ф. работал с 1876 по 1881 год в военных госпиталях Закавказья, а в 1881 году и с 1889 по 1897 год был полковым войсковым врачом. С 1897 года началась его работа в окружных военно-санитарных управлениях Киевского и Одесского военных округов. В 1904—1905 годах работал в полевом военно-медицинском управлении 3-й Маньчжурской армии, после чего снова вернулся в Одесский военный округ. Не имея ни богатства, ни связей в обществе, дед честно прошел всю служебную лестницу от младшего ординатора полевого госпиталя в Закавказье (1877) до начальника санитарной части армий Юго-Западного фронта (1915) и от титулярного советника до тайного советника[2].

Дед был человеком, преданным своему делу. Когда в 1892—1894 годах он был прикомандирован к Военно-медицинской академии для повышения квалификации в области военно-полевой хирургии и написания докторской диссертации, решил заняться исследованиями доброкачественности ржаной муки, поскольку эта тема имела прямое отношение к его работе военно-санитарного врача. По окончании академии Ф. Ф. получил звание военно-полевого хирурга и ученую степень доктора медицины. Уже будучи в высоких чинах, Ф. Ф. лично досматривал состояние казарм, кухонь, столовых, уборных, проверял продукты, меню, порции солдатского рациона.

С начала Первой мировой войны Ф. Ф. в течение двух лет, вплоть до своей отставки, находился в частях действующей армии. Закончил свою карьеру военного врача он в 1916 году в должности начальника санитарной части армий Юго-Западного фронта (Ставка Главнокомандующего Юго-Западным фронтом). Это была высокая должность и большая ответственность. Плюс постоянные инспекционные поездки во фронтовые части, госпитали, провиантские магазины. Возвращаясь из этих поездок, дед не без гордости отмечал: «У нас санитарное дело поставлено лучше, чем на Западном и Северном фронтах: за все время войны эпидемические заболевания не только не превышали таковых заболеваний мирного времени, но всегда были ниже наполовину»[3] (22.10.1915). Насколько мне известно, дед был отправлен в отставку за строптивость и принципиальность членом императорской фамилии принцем Ольденбургским, вмешивавшимся в профессиональные дела военных врачей на правах «верховного контролера». Однако повод для отставки был придуман весьма характерный. «Был на меня донос, — писал Ф. Ф. дочери, — обвиняет меня доносчик в насаждении в Киеве врачей евреев, в предпочтении, оказываемом им по службе мною пред русскими. Одним словом, сделали меня юдофилом! ...Теперь идет расследование, и я, вместо того чтобы заниматься делами и ехать в армии делать санитарные осмотры, — сижу, даю показания и пишу оправдания! ...Приятное занятие!» (21.01.1916).

Приведу отрывок из адреса, поднесенного деду при его увольнении в отставку (как тогда говорили, «в резерв»): «Тяжело переживать неожиданно нанесенный нам удар — необходимость расставаться с Вами. В течение почти двухлетнего пребывания во главе санитарной части армий Юго-Западного фронта Вы, не покладая рук, не щадя сил и здоровья, самоотверженно трудились на благо родному воинству, неуклонно стремясь поставить на возможную высоту санитарное благосостояние войск. Для нас лично Вы являетесь высоким образцом того, как должно работать каждому, кто искренне любит свою Родину... Ваше гуманное, всегда доброжелательное отношение к подчиненным, для которых Вы являетесь не только лишь начальником, а и старшим товарищем, неизменно готовым отозваться на всякое горе и нужду, сделали Вас близким и дорогим нам и нашим товарищам по врачебно-санитарной работе в армиях» (23.02.1916, сорок подписей).

Ф. Ф. был награжден орденами Белого Орла, Владимира (2, 3 и 4-й степени), Анны (1, 2 и 3-й степени), Станислава (1, 2 и 3-й с мечами степени), а также многими медалями и памятными знаками за участие в Русско-турецкой, Русско-японской и Первой мировой войнах и в экспедициях по борьбе с холерой и чумой. Имел также знак Красного Креста.

По своим взглядам дед был монархистом, но никогда не смешивал свои политические симпатии с гражданской ответственностью и профессиональным долгом. Вероятно поэтому уже в советское время его как крупного специалиста в области военной санитарии привлекали к работе по его прямой специальности. После переезда в Москву в 1921 году Ф. Ф. был консультантом Главного Военно-санитарного управления Красной Армии.

Внешне дед выглядел человеком замкнутым, даже строгим. По отзывам близко знавших его людей, он никогда не терял самообладания в критических ситуациях эпидемий и даже во время своего ареста при очередной смене власти в Киеве. Необходимость быть постоянно «на людях» помогла ему сохранить до старости способность поддерживать с окружающими всех социальных слоев ровные и даже дружеские отношения. Что, впрочем, не мешало ему быть весьма требовательным к своим подчиненным.

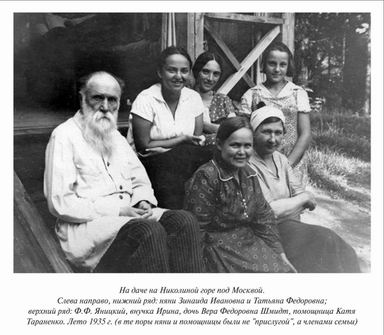

Помимо службы семья была для деда предметом первостепенной важности. Он очень любил свою жену, детей (родных и воспитанников), постоянно заботился о них и вообще, несмотря на длительные отлучки из дому по долгу службы, всегда был вовлечен в мельчайшие детали семейной жизни. Нет нужды говорить о том, что семья была одной из важнейших его нравственных опор.

Будучи постоянно в разъездах, Федор Феодосьевич вел со своими детьми и родственниками постоянную, немыслимую по нынешним временам переписку (в семейном архиве хранится более 500 писем только за период с 1899 по 1921 г.).

Несмотря на постоянные наставления «детям» (Вера и Отто Шмидты, а также Коля и Лиза Яницкие к тому времени были уже женаты), множество поручений и напоминаний, дед абсолютно доверял им. Как только дела на фронте стали ухудшаться, Ф. Ф. написал дочери Вере: «На твое имя в Киев до востребования сегодня высылаю 5000 рублей моих сбережений. Не внося их в квартиру, прямо с почты сдай их в банк, но только не в частный, а в государственный... Как лучше устроить эти деньги — предоставляю тебе, Отто» (04.06.1915).

Вся семья жила только на жалованье, дед никогда не вел частной практики. Фактически он содержал всю большую семью. На его попечении вплоть до конца 1920-х годов находились брат Николай, сельский священник, и сестра Евгения Феодосьевна. Я уже не говорю о том, что он помогал также и своим взрослым детям, работавшим в голодной Москве.

Выйдя в отставку, дед (все же генерал, хоть и медицинский) не замкнулся в себе и не стал писать мемуары. Не помышлял он и об эмиграции — слишком был привязан к семье и к России. В тяжелые годы Гражданской войны и последовавшего за нею голода дед взял на себя всю тяжесть ведения домашнего хозяйства, скрупулезно подсчитывая скромные ресурсы большой семьи и проводя многие часы в поисках еды и дров. Даже в середине 1920-х годов, когда жизнь его взрослых детей уже была вполне обеспеченной, дед продолжал заниматься домом — ремонтом, печами, окнами, полами и вьюшками. Эта внутренняя потребность в организованном быте семьи и чистоте жилища была, видимо, всегда присуща ему и передалась по наследству моему отцу (а частично и мне, его внуку).

Несмотря на военную службу, требовавшую длительных отлучек из дома, дед всегда продолжал интересоваться многими вещами. Причем этот интерес был, как правило, связан с воспитанием и образованием детей. «Если времени у тебя много и ты скучаешь, — писал он 17-летней дочери, — то очень и очень советовал бы тебе прочесть за каникулы Д. И. Менделеева «К познанию России» ...Труд небольшой по объему, но очень солидный, научный — печать периодическая не нахвалится. Там так много научных предвидений и предсказаний о России, которые уже частью сбылись... » (22.06.1907). Ф. Ф. с удовольствием читал Ключевского. Дед имел также склонность к филологии, особо его интересовали корни и происхождение слов. Он охотно читал литературу о народных поговорках и пословицах. Хорошо зная латынь, а также древнегреческий и старославянский языки, дед покупал книги, которые дарил потом своим детям, о латинских и греческих первоисточниках русских пословиц. Вот цитата из его письма к дочери: «Разыскал-таки я библиографическую редкость: Тимошенко "Литературные первоисточники и прототипы 300 русских пословиц и поговорок". Очень интересная книжка, посылаю Коле в подарок» (29.11.1908).

Однако более всего деда интересовала психология человека в самом широком ее понимании. Он был частым посетителем Фребелевского института[4] в Киеве, не раз разговаривал с его директором профессором И. А. Сикорским[5] и даже был избран действительным членом Фребелевского педагогического общества[6]. Вот характерная деталь: «Сегодня в Киевском университете происходили чествования памяти Н. В. Гоголя. Проф. Сикорский читал доклад "Психологическое направление художественного творчества Гоголя"». За несколько дней до этого Ф. Ф. с сестрой Евгенией были на другой лекции того же профессора — «О незаконченных и неправильных характерах». Дед пытался понять психологию массовых самоубийств среди молодежи. В 1910 году Ф. Ф. был председателем комиссии по разработке проекта организации при Киевском военном госпитале психиатрического отделения и собирался защищать более дорогой проект, хотя инженеры утверждали, что затраты можно сократить более чем втрое. «Придется сильно сражаться с инженерами, ибо для больных урезанная постройка (до 200 тыс. руб.) явится не больницей для лечения, а казармой в худшем смысле слова»[7].

Дед был консерватором в политике и адептом всего нового в науке. В политике он был государственником и патриотом России. Поэтому его крайне отрицательное отношение к политическому радикализму любого рода закономерно и естественно. Однако он постоянно стремился обсуждать политические события в России с детьми, и в первую очередь с Верой, которая, как он хорошо знал, с гимназических лет придерживалась демократических взглядов.

Вот отрывок из его письма к 15-летней дочери из Манчжурии, с Русско-японской войны: «Ты увлекаешься теперь происходящим движением в России. ...По существу это движение мне не симпатично, ибо желая сделать для России якобы лучше в одном, — оно губит Россию в другом. Мнящие себя передовыми людьми — что же сделали хорошего для России? Они воспользовались в высшей степени затруднительным и тяжелым положением России вследствие войны — и стали вырывать у правительства согласие и разрешение на всякие реформы!

Вдумайся хорошо: правильно ли, честно ли так поступать, — о чем это говорит? — О любви ли к Родине, о желании искреннем ей улучшения, добра, блага или о корыстном властолюбии и честолюбии добиться своего путем насилия из-за угла? Россия изнывает на поле брани, а оставшаяся дома интеллигенция занимается тем, что четвертует и колесует бедную Россию, отвлекает силы и внимание от общего первейшей важности ратного дела, смущает умы и дома, и на полях брани.

...Если бы люди, мнящие себя передовыми в России, ...прежде всего сплотились все как один для одоления врага на поле брани, ибо там решается теперь судьба России — и государственная, и политическая и экономическая, — а затем, покончив с этим величайшим делом, — занялись бы всеми силами устроением дел и у себя дома, их реформированием, изменением, организацией. Так говорит здравый разум! Не то сделали интеллигенты русские, они поступили наперекор здравому смыслу и послужили по праву посмешищем в Европе и даже в Японии, в руку которой они так много сыграли!

Не думай, что я против реформ, ...но для них нужна подготовка, прежде всего, самих себя. Ну а если теперь каждый из нас поисповедует свою совесть и спросит, подготовлялся ли он к реформам, изучал ли он те вопросы, которые хочет реформировать и как их надо реформировать, чтобы не вышло еще хуже, то на эти все вопросы последуют отрицательные ответы. И каждый считает излишним углубляться и вдумываться, коли можно позаимствовать за границей и реформы наравне с галстуками, ботинками и юбками.

Это грустно, но это так! Немцу, англичанину, французу — их реформы хороши, для них и только для них, ибо они их продумали, глубоко прочувствовали, изучили и взяли от корня свое родное историческое, а не чужое — краденое. Не то, что делаем мы! Мы хотим ворованное, иностранное перелицевать на русский манер — лишь бы не было по-старому! Мы очень хорошо знаем иностранную историю, революцию во Франции и Англии, но не интересуемся своей родной историей, а потому нам совестно не сделать у себя революцию, и не менее совестно и стыдно создавать у себя реформы на почве русской истории, углубляясь и изучая ее во всей глубине и широте!».

И дальше Ф. Ф. приводит конкретный пример непродуманности, спешки и амбиций тех, кто являлся тогда инициатором реформ: «Я низкого, невысокого мнения о теперешнем движении интеллигенции не без основания. Когда до войны призывали русскую интеллигенцию на совместную дружную работу по реформе русской школы и по реформе русских судебных уставов — тут она оказалась неучем, неподготовленной. Вместо солидного упорного, напряженного труда она занималась изготовлением динамитных бомб или в лучшем случае поглядывала во французские и немецкие книжки, чтобы оттуда стащить и выдать за свое! Вот как <подвизалась> русская интеллигенция во время мира в разработке важнейших общественных вопросов! И вдруг в годину тяжкого испытания России эта безмозглая интеллигенция повыскочила из-за угла и путем бомб и насилия взяла в свои руки совершение социального переворота, и притом от имени даже всей России.

Какая наглость и дерзость! Кто дал право им действовать от имени России?! Ясно, что люди преследуют свои личные цели, а не благо Родины, потому и торопятся воспользоваться <затруднениями> России, чтобы вырвать у правительства хоть что-нибудь. Вот каким образом наши умники, захватывая власть в свои руки, думают реформировать Россию, по своему усмотрению немедленно, благо в иностранных книжках есть образчики, к чему ломать голову, изучать, утруждать мозги, не приученные к солидной работе! Вот чем пахнет теперешняя реформа в России! Непрошеные реформаторы считают, что подготовлять ее для реформы не надо, достаточно для этого взбунтовать гимназистов и студентов — и реформа выйдет первый сорт!

...Россия, которая в прошлом пережила много тяжелых эпох, с гнусными честолюбцами, ...справлялась с ними по их заслугам и преблагополучно, и, верная своей истории, достигла той мощи политической, которой завидуют все народы мира и рады везде и всюду подорвать, — умалить эту мощь! Истинно русский человек должен верить, что и теперь России не страшна посланная чужими и своими ее врагами смута, она справится. Войска здесь глубоко возмущены тем, что творится на родине. Эти честолюбцы-динамитчики проникли и сюда, в войска под видом интеллигентов, отбывающих из запаса на военную службу. Они, якобы русская интеллигенция, — пособники Японии — стали мутить и здесь...» (28.06.1905).

В следующем письме дочери дед, излагая взгляды на войну вообще, снова возвращается к главной теме своих раздумий — соотношению политики и нравственности в России. «Твои взгляды, высказанные в письме, на войну и мир я одобряю, они исходят от чисто детской души и не могут быть иными! Тем более что женщина вообще не должна по своей природе желать войны, жаждать крови, искать смерти! Этих святых чувств я не могу не уважать, как и все вообще мужчины. Но когда ты поживешь немного больше, созреешь больше умственно и душевно и будешь смотреть на такие великие исторические события, как теперешняя война и вообще войны, в связи с историческим прошлым каждого народа и его задачами историческими для будущего, ...если все это примешь в соображение, углубишься, вдумаешься, тогда и поймешь, что войны между народами неизбежны, непредотвратимы, ибо мир во зле лежит — как сказано в Священном Писании...

Кто любит Родину и свой народ, кто не может допустить рабства и порабощения своей Родины и своего народа другими народами, тот не может и не должен бояться войны, когда того потребуют интересы Родины. Как мать, защищая свих детей от грозящей опасности жизни, все употребит в дело, даже смерть для себя и для врага, так и дети должны постоять своей жизнью за свою мать Родину! Без этого немыслима жизнь ни одного государства, ни одного народа с тех пор, как живет мир и род человеческий. Это ты видишь из всемирной истории человечества. Там, где иначе смотрят на войну, где каждый равнодушен к судьбе своей Родины и личную жизнь ставит выше ее — там крепости, мощи национальной нет, а государству грозит разложение и порабощение другими <государствами>, за которыми через 2—3 поколения наступает полная не только политическая, но и народная смерть!

...Вдумайся хорошенько вот во что: прогресс в мире, его цивилизация действительно идут широкими шагами, но она касается только внешней стороны жизни человека, его тела, но не души! Прогресс, цивилизация заботятся только о внешнем комфорте, и тут мы очень ушли, но к несчастью нашему дух наш забыт цивилизацией, она — цивилизация — сделала все к тому, чтобы материальные блага жизни поставить выше духовных, — отсюда дух угас. Нравственность, религия, вера в Бога отошли на второй план, затерты, о них меньше всего думают и ими вовсе не интересуются, а требуют и ищут пресыщения для тела, — денег, олицетворяющих собою материальный достаток человека! .Нажива служит источником всех международных столкновений и войн, на самом же деле — душа, дух, нравственность, совесть убиты погоней за наживой, за деньгами...

Ведь мы еще не доросли до форм управления, а может быть в другом отношении и переросли, какие надобны Европе, то нечего и толкать Россию на путь посмешища. Это к добру не поведет, а только к еще большим беспорядкам, бунтам, дракам, ибо все это делание внутренней политики не заключает в себе ни зерна нравственного элемента, а одно только честолюбивое стремление завладеть властью на другой почве. Хотя я безусловно не уважаю Льва Толстого, но совершенно разделяю его порицание, высказанное теперешнему движению в России, стремящемуся якобы к водворению внутреннего порядка! Толстой высказал ту правдивую мысль, что благо страны, ее внутренний порядок зависят не от конституционного образа правления или монархического, а от нравственного совершенствования каждого в отдельности члена нации» (26.09.1905).

Позже, в 1908 году, Ф. Ф. сформулировал свою позицию предельно четко: для вас, юных, на первом плане должна стоять не политика, «этот разврат души для старых, а тем паче для юных, а знания и истина, откуда оба Вы их не черпали бы». И тут же сделал своим детям вполне конкретное замечание: «Согласитесь, что в этом смысле Вы оба <Вера и Коля> погрешили, за целый год, и даже на свободе — на даче не захотели прочесть небольшую книжку французского философа Г. Лебона «Психология социализма», несмотря на мою горячую рекомендацию и частое подсовывание вам этой книги» (27.08.1908). «Я всей душой стою за науку, за занятия и на это и только на это, понимая науку в самом возвышенном и облагораживающем душу смысле, я готов последнее отдать и отдам» (30.10.1908).

Итак, знания, наука — прежде всего. Но какая наука? Оказывается, психология и психоанализ. Не терапия, не хирургия и не эпидемиология, которыми дед занимался практически, а именно психология. Вероятно, решающим мотивом этой склонности был интерес к проблеме связи социального и психологического, психологии и политики.

Вот развернутое понимание этой связи. Ты объясняешь наши культурные, социальные и государственные непорядки тем, писал Ф. Ф. дочери в 1909 году, «что теперь настала у нас эпоха застоя, эпоха реакции. С этой книжной, профессорской, академической тенденцией никак согласиться нельзя. Это очевидно даже у нас в России, на протяжении немногих лет — даже твоей не долгой еще жизни, если не закрывая глаза, прямо оценишь и взвесишь события (убийства, грабежи, разбои, изнасилования, поджоги и пр., и пр.) до 1904 года и затем после 1905 года — с осуществлением освободительного движения. Если же на примере России не столь доказательно, спорно, то возьми на выбор, по твоему желанию лучшие страны мира, где, по-твоему, нет и тени реакции и застоя! ...Возьми, например, Америку, ведь ее в реакции нельзя упрекнуть... И мой вывод, надеюсь, будет ближе к истине: подлая душа везде подла, гнусна при всяком режиме и во все эпохи; добрая, честная, совестливая душа останется таковой, в какой режим ни окуни ее! Отсюда воспитание души человека <должно быть> на первом плане... В наше время все эпидемически взялись за желудок, за карман, за шкуру и в этом видят спасение общества. Душу же человека забыли, даже теплившуюся искру духовности и ту поспешили погасить. Вместо церкви повели народ поучать в кабак и на митинги. Результаты налицо. Вот о чем должна призадуматься и порадеть русская женщина на пользу русского народа. Она должна сделаться народным педагогом в истинном, а не ложном смысле слова, она должна вернуть русскому человеку его душу, его совесть, его разум, его веру в Бога»[8].

Через 12 лет, пройдя испытания революцией и Гражданской войной, фактически уже совсем из другого мира, Ф. Ф. снова пишет дочери: «Я бесконечно радуюсь, что ты осознала по существу важность психических явлений в мире вообще и отдалась их изучению в сфере педагогической. Психизму отдаешь подобающее, первенствующее место и, таким образом, ты являешься участницей в новом строительстве школы на началах психологических. С моей точки зрения такой поворот в школьно-педагогическом деле, если он будет удачно выдержан, составит эру. На этом поприще от души тебя приветствую, горячо поддерживаю и желаю всемерного успеха. Ведь пора — давно пора и в науке, и в жизни выдвинуть психологические явления на первое место, дать широкое освещение всех явлений и фактов жизни — в широком масштабе, — а в крайнем случае на первых порах хотя бы явлениям человеческой жизни — началам психологическим. До сих пор и в науке, и в жизни мы не чувствуем духовного начала, мы потеряли душу, и нам во что бы то ни стало надо ее найти и вернуть... Тогда только пойдет все по-другому, к лучшему. Это я чувствовал с молодых лет, и с покойной мамой твоей мы были в этом вопросе единомышленники. К слову сказать — проведение всюду психологического начала должно, по-моему, принадлежать главным образом женщине через школы, ибо мое глубокое убеждение — школы всех низших и отчасти средних ступеней должны принадлежать женщине, это ее сфера деятельности, ее царство, она должна быть проводником нового духовного начала жизни» (21.03.1921).

И все же, как ни разнообразны были интересы этого человека за долгие годы его жизни, центром его забот и интереса была собственная семья. Сейчас трудно сказать, что именно сформировало этот центр жизненных интересов деда: потеря двух маленьких детей в самом начале жизненного пути, ранняя смерть любимой жены или чувство долга и ответственности за детей и воспитанников в условиях его длительного отсутствия (на войнах и эпидемиях), а может быть, просто характер. Однако как бы то ни было, все, чем я располагаю, — его письма, документы, медицинские освидетельствования его детей и воспитанников — говорит о том, что дед был семьянином в истинном смысле этого слова. А главное: как он бился, чтобы сохранить семью в годы революции и Гражданской войны! Даже в последние относительно спокойные годы его жизни в семье любимой дочери он, уже больной и одряхлевший, по-прежнему стремился быть полезным близким.

В 1914 году, с началом войны, чувствуя, что его длительное отсутствие ослабит семейные связи, дед удвоил и утроил свои усилия. Сейчас трудно даже себе представить, чтобы один пожилой человек, обремененный множеством служебных обязанностей, мог не только помнить о заботах всех членов большой семьи, но и входить в мельчайшие детали их повседневного быта. Вот самый краткий перечень его забот за несколько месяцев 1915 года (по письмам к дочери в Киев): «дай Коле карманных денег и заставь его продолжить лечение»; «заставь Серафиму <прислугу> взяться за ее лечение»; Ф. Ф. предлагает снять дачу вместе с родными и готов дать денег «сколько нужно» — пишет, что хорошая дача с удобствами (погреб, ледник) будет стоить примерно 400—500 руб.; радуется, что Нюся стала хорошо читать славянские тексты (церковные?), что она причастилась Св. Тайн и приготовляется к религиозной жизни.

В том же письме дед спрашивает, много ли Вера и Отто прибавили в весе. По случаю приближения Пасхи Ф. Ф. посылает свои «наградные» деньги плюс к тому, что уже посылались; пишет, что «надо послать Коле и Лизе «обычный оклад», а дополнительно он еще пошлет сам (мои родители были тогда уже женаты); просит выдать денежные подарки всей прислуге, а также «Нюсе, Павлику, сторожам могил мамы и Лиды».

Если подытожить сказанное, то дед (после смерти жены в 1913 г.) был хранителем семейного уклада и традиций. От него к детям и внукам перешли организованность и ответственность, ориентация на духовные ценности, желание и умение заботиться о младших в семье, навыки ведения домашнего хозяйства. Конечно, члены большой семьи не были ангелами, но личностные качества, воспитанные смолоду, закреплялись и (во многом) наследовались.

Какой-то особой, присущей лишь этой семье традиции не было. Назову лишь три ее черты, которые, хотя и в измененном виде, сохранились до сих пор. Одна — это воспитание и образование детей. Дед почти в каждом письме дочери в Петербург сообщает, что занимается арифметикой с Нюсей, помогает осваивать латынь Феде (потом Павлику) и т. д. Когда от уже взрослого сына Коли «самостийная Украина» потребовала преподавания на украинском, Ф. Ф. стал заниматься с сыном украинским.

Вторая — семейные праздники. На Рождество и на Пасху семья обязательно собиралась, дарили друг другу подарки, поздравляли весь большой семейный круг, навещали могилы своих близких. Отсутствие кого-то из детей или близких искренне огорчало деда: «Душевно скорблю, что твое отсутствие из дому в предстоящую неделю Великого Поста мешает исполнить этот великий христианский долг говения всем нам вместе, семейно, как было раньше. <...> Сообщи об этом святом дне, — хочется в этот день быть особо близко с тобою, в самом тесном духовном общении!» (25.03.1910). При всей, мягко говоря, нелюбви деда к революционерам он непременно посылал деньги своему племяннику Володе Лихтенштадту, отбывавшему пожизненную каторгу в Шлиссельбургской крепости, к Пасхе и другим праздникам. Дед считал это своим христианским долгом. Третья черта — это интерес к искусству и занятия им, в первую очередь музыкой. Постоянно работая вечерами дома или находясь в длительных служебных поездках, дед редко имел возможность посещать театры и концерты. Однако он всемерно поощрял музыкальные занятия своих детей. Колю учили игре на скрипке и фортепиано, дома периодически собирались домашние концерты, и вообще выбор между наукой и искусством был одной из главных проблем этой семьи на протяжении четырех поколений. Ф. Ф. и сам очень любил музыку — Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шопена, Глинки, Чайковского (по его просьбе Коля часто играл ему на рояле) и хоровую, особенно украинские народные песни; ценил хор Калишевского, который он ходил слушать в собор св. Владимира в Киеве.

Даже обсуждая с дочерью самые обыденные вещи (сбережения, ежедневные расходы), Ф. Ф. всегда мысленно вовлекал в разговор умершую жену: «Ты не поверишь, Верушка, какой болью отзывается каждая копейка сбережений, ибо всегда невольно вспоминаются тревоги и волнения бедной мамы из-за долгов. И теперь, когда все <...> неурядицы ликвидированы и когда можно спокойно, без огорчений доживать остаток дней — теперь-то бедной мамы и нет» (10.06.1915). Когда дед благодарил Веру за тот груз забот, который она взвалила на себя после смерти Е. Л., он благодарил дочь от всей семьи и от имени мамы: «Сердечное спасибо тебе от всей Семьи нашей и от Мамы за все то, что сделано тобой для нас всех, заменяя, в меру возможностей, дорогую Маму» (05.10.1915). Дед радовался успехам своих детей всегда «вместе с Мамой»: «Получил твое, Коля, письмо вчера с вырезкой из Профессорской газеты, где помещена рецензия на твое сочинение. Поздравляю тебя от души и вместе с Мамой радуюсь твоим успехам на избранном тобой пути! Дай Бог тебе с Лизой и Отто с Верой успехов в избранном Вами поприще» (14.12.1915).

Всякий раз, вырываясь из действующей армии в краткосрочную командировку в Киев, Ф. Ф. посещал могилу жены. И очень скорбел, когда в день смерти жены, 19 декабря, не мог быть у ее могилы. «Дорогие ненаглядные мои! Бои начались, приезд мой к 19-му декабря к Вам, чтобы вместе помолиться на могилке дорогой Мамы, — не может состояться. Помолимся же в этот приснопамятный для нас день кончины дорогой Мамочки, хотя и в разных местах, но в одной общей молитве, одними устами, одним сердцем, помолимся о дорогих наших останках незабвенных Мамы и бабушки, да упокоит Господь Бог душу их в царствии небесном... Дайте обнять и расцеловать Вас и приветствовать с приездом в родные палестины. Любящий Вас Папа» (17.12.1915).

И в следующем письме через несколько дней: «На святках будете на могилке дорогой нашей Мамы — поклонитесь дорогим останкам и от меня. В день годовщины я молился здесь и посылал деньги на молитвы в Немировский Монастырь. Только что получил от Игуменьи хорошее письмо, посылаю Вам для прочтения, а затем воротите мне его. Надо будет ответить» (23.12.1915).

Когда наступил страшный 1919 год и большая семья распалась, Ф. Ф. и тогда говорил об ушедшей жене как о члене семьи. «Ты не поверишь, — писал он дочери, — сколько радости и ласки приносит мне каждое твое письмо. Спасибо тебе, дорогой мой друг — единственный; от всего любящего родительского сердца благодарю тебя! Ты поняла и учла мое теперешнее безотрадное и тяжелое положение и состояние, и чутко психологически отнеслась к нему, как не раз делала это во время постигавшего горя дорогая наша покойная Мама! Восприняв от нее эти высокие качества ее души, ты в это неимоверно трудное для меня время заменяешь ее для меня. Не сомневаюсь, что незримо присутствуя среди своей семьи, которой она отдавала всегда все свои силы, она, родная наша, и теперь не перестает печаловаться и заботиться о нас всех, и в лице твоем посылает мне облегчение и нравственную поддержку!» (26.03.1919).

Распад большой семьи, которую Ф. Ф. так ценил и стремился сохранить, стал неизбежным в 1915 году. Лиза и Коля Яницкие собирались в Москву, Вера и Отто Шмидты — в Саратов, куда ввиду приближения фронта к Киеву эвакуировались высшие учебные заведения. Ф. Ф. писал: «Как тяжело мириться с мыслью, что в такое страдное время семья рассыпается и конечно больше она не соберется, дом родительский сразу опустеет, если не опустел уже. Было бы конечно приятнее и легче на душе, если бы это естественное и неизбежное расчленение Семьи совершилось при другой, мирной, лучшей обстановке! Но если так нужно теперь — я не ропщу, покоряюсь, на все Воля Божия» (02.09.1915).

Тем не менее, покоряясь этой воле, дед обсуждал с детьми разные планы «группировки и разделения Семьи». Дело это было далеко не простое: дед считал своим долгом позаботиться об устройстве и безопасности помимо двух молодых пар еще почти двух десятков родственников. Родные сестры Женя и Аня, брат Коля, старики Гордеенко и Шмидты, воспитанники Федя, Павлик и Нюся, Сима (родная сестра Лизы Яницкой) с маленьким сыном, Модя с Верой Сергеевной. Федя Гросман, который все еще ждал в госпитале протеза. Сестра жены Ф. Ф., Марина Львовна, в Петербурге и ее сын, отбывающий каторгу девятый год в Шлиссельбургской крепости. А еще надо было подумать об устройстве прислуги.

Все же более всего Ф. Ф. заботила судьба Нюси, 17-летней дочери его родной сестры Евгении. Вот что он писал Вере из армии: «В этом вашем плане разъединения нашего гнезда для меня встал грозным вопрос о судьбе Нюси. <.. .> Вы пишете, что Нюся и тетя Женя остаются на мое усмотрение. Если бы я не был на войне, если бы это было мирное время и я жил там, то, конечно, и речи не могло бы быть об их месте жительства в смысле устроения. Но что же я могу сделать теперь? Ведь вы же понимаете, что я бесполезен совершенно, будучи совершенно поглощен службой и на далеком расстоянии от вас. Для меня ясно повелительно одно нравственное требование — Нюсю и Женю нельзя оставить, надо их устроить во что бы то ни стало. Вот тут и нужна ваша самая активная и самая энергичная помощь, ибо я при моих условиях службы беспомощен, бессилен» (02.09.1915).

Четыре тяжелых года разрухи и революции, вплоть до самого отъезда (вместе с семьей сына) в Крым, дед не переставал заботиться о Нюсе. Он устраивал ее занятия, настаивал, чтобы ее показали Сикорскому, радовался, когда она перешла в 7-й класс с «первой наградой», и т. д. Летом 1917 года Нюся бросает работу в «Союзе городов» и идет в армию рядовым-вольноопределяющимся в пехотный полк. Пишет, что прикомандирована к команде гренадер, изучает пулеметное и гранатное дело, очень довольна и поздоровела.

И дед, которому тогда было уже 65 лет, едет к ней на фронт (один Бог знает, как он добирался). «Я решился сделать поездку в армию к Нюсе, чтобы удостовериться на деле, как она устроилась, и помочь ей... Я привез Нюсе с собою: 2 ф. шерстяной ваты и подкладку для отепления шинели (как у меня), 4,5 аршина солдатского гвардейского сукна защитного цвета на теплую гимнастерку и брюки и 1,5 аршина солдатского шинельного сукна на брюки и шведскую куртку; теплые чулки, портянки и разные мелочи. Там, в полку, свои портные сошьют ей все это в два-три дня. Командир полка сказал мне, что он не будет чинить препятствий к увольнению Нюси хоть и сейчас, если только она пожелает. Но она не желает, хочет, если продлится война и если она выдержит, побыть солдатом год, а затем поступить в 8-ой класс гимназии, чтобы получить аттестат зрелости. В общем я доволен остался Нюсей и всем виденным там...» (17.09.1917). Когда Нюся все же вернулась из армии, Ф. Ф. стал искать ей место для работы, потом помогал в организации ее свадьбы, потом молодые жили у него, и он их кормил, потому что у ее мужа не было работы, и т. д. и т. п.

Уволившись из армии и возвратившись в Киев без средств и определенности положения, дед был вынужден тотчас погрузиться в неотложные домашние дела: «Я занят покупкой на зиму овощей. Уже купил на Печерске... картофеля 50 п.[удов], капусты 25 п.[удов] (по 3 р. 30 коп.), ...луку 3 п.[уда] по 6 р. и бурака 15 п.[удов] по 3 р. 30 коп. Завтра рано пойду на Еврейский базар с Устиньей покупать морковь, петрушку и помидоры, если будут. И еще хлопочу, как бы достать еще сажень дров... Все это дается с большим трудом» (19.10.1917).

Но денег катастрофически не хватало. И дед вынужден был идти на толкучку продавать личные вещи. В очередном письме к дочери в Петроград он пишет: «Теперь хочу взяться за распродажу ненужных вещей: частично старых, частично ненужных, вроде николаевской шинели, акушерского инструмента, гимнастических учебников и пр. Так и уходит вся жизнь, но хоть бы Колю и Лизу вывести на <путь истинный> — как бы я вздохнул облегченно...» (03.12.1917).

И это все было бы ничего, если б вокруг было все спокойно. Спокойно, однако, не было: «У нас после двухдневной резни и стрельбы украинцы все взяли в свои руки. Но теперь и украинцы передрались между собою, и на днях ожидается новая резня и бойня из-за драки украинцев между собой и между украинцами и большевиками. А цены-то как растут на продовольственные продукты! Нет сил выдержать!» (05.11.1917). Дальше — хуже: «Все упорно говорят, что на днях будет побоище в Киеве между большевиками и украинцами за власть. Большевики грозят разрушить Киев 160 орудиями до основания! По теперешним временам всего можно ожидать. Бойни ожидают между 19—22 ноября» (19.11.1917).

Как и раньше, дед ни на йоту не изменил своей политической позиции. «Украинизму и большевизму, и вообще революционному разрушению России, — писал он Вере, — не только не сочувствую, но я в полном отчаянии, ибо России — великой, могущественной страны — более нет; она погибла. Утешать себя оптимизмом, что в будущем что-нибудь из России выйдет — не могу, — склад моей души, ума и мои лета противятся сильно такому взгляду на вещи, ибо где же критерий для отличения полезного от вредного, дурного от хорошего... Мне особенно тяжело видеть все это разрушение, когда я всю свою жизнь положил в работе на пользу этих самых серых шинелей, одураченных теперь, околпаченных, сбитых с толку людьми, для которых государство, нация, народ — это они! ...В такой атмосфере для меня жизнь невозможна. И я в ожидании, что, быть может, наступит же перелом, опомнятся люди и возьмутся за спасение и восстановление России, и что я хоть перед смертью увижу просвет к лучшему, и вот я пока держусь на ногах, думая, что до тех пор, быть может, я еще нужен хоть для Семьи!» (11.01.1918).

Непросто было и сохранить квартиру. В отсутствие Ф. Ф. «домовый комитет» вычеркнул из списка живущих не только Веру, Отто и Нюсю, но и самого деда. Позже начались уплотнения и реквизиции. Часть из оставшихся комнат пришлось сдать внаем. Но дороговизна росла, и денег все равно не хватало. Дед выбивался из сил, сбережения кончались, пенсии не было, и впервые в его письмах к дочери появилась нота отчаяния: «...Ежедневная забота о том, какое продовольствие придумать на следующий день, чтобы было по средствам и сытно, и всем по нутру — все это угнетает и терзает мою душу в такой степени, что я готов голодать, лишь бы не заниматься этой желудочной политико-экономической философией» (28.05.1918). Мы здесь, в Киеве, пишет он дочери, испытываем ужасы возрастающей дороговизны. «Вчера прислали счет за электричество за июнь месяц — 174 р. вместо обычных 8—10 р.! Ну как тут выдержать, извернуться? — нет слов. Ограничили себя во всем до крайних пределов и все же в перспективе — полный голод». День за днем, в течение двух лет дед ходил по Киеву, по его закоулкам, выстаивал длинные очереди, чтобы добыть в одном месте дешевле одно, в другом — другое.

Однако нравственный долг перед семьей — «...сознаю, что в эту тяжелую годину развала я один в семье могу еще кое-как до поры до времени выкручиваться!» — не отпускал его, заставлял что-то делать, не сдаваться. Не меньшая тревога — о дочери и ее муже: как они там, в Москве? «Голодовка, с одной стороны, эти массовые расстрелы людей, ни в чем не повинных, <с другой> — все это удручает меня до глубины души! Все тревожусь я за вас, все чувствуется, что и вам обоим грозит опасность либо от голода, либо от беспорядков, а вернее от обоих причин вместе. Ты не поверишь, как тяжело быть в это время в разлуке с вами!» (12.09.1918). И, не получив ответа, настаивает: «Если у вас так плохо жить, что провизии нет, что люди даже состоятельные с голоду умирают, тогда Бога ради бросьте Москву, приезжайте в Киев — будем жить вместе, как-нибудь потеснимся. Очень просим вас всей нашей тесной компанией» (25.09.1918).

Нравственную поддержку и утешение дед, как и ранее, черпал в религии, в редких письмах дочери и в общении с покойной женой: «Сегодня был я на могилке Мамы и в церкви... День выдался чудный летний после больших туманов и дождей. На кладбище так хорошо, что уходить не хотелось!» (30.10.1917). Но все же силы уходили. Холодная и голодная жизнь, тиф и испанка, реквизиции и, наконец, арест (дед спасся от расправы каким-то чудом) не могли пройти даром. Однако, подводя итог, он и здесь о себе говорит в последнюю очередь. «От всего переживаемого я заметно стал дряхлеть и падать в силах; беспрерывная тревога о завтрашнем дне, в котором ни капельки не уверен, гнетет мою душу и действует разрушающе на мой 68-летний организм. Я устал жить, устал и духовно, и телесно; и если уже не суждено мне дождаться лучших времен для России — ну что ж? — смиряюсь, не ропщу, но неужели же не суждено мне увидеть еще Колю пристроенным и обеспеченным, — и окончившим свои занятия? Не задаваясь большим, я был бы уже рад и счастлив, если бы удалось еще при жизни дождаться Колиного обеспечения и вашего прочного и постоянного служебного положения, — написания и напечатания некролога о Маме, приведения в порядок могил наших покойников; ведь хочется успеть собрать хоть малую толику средств на смерть для себя и если бы удалось — оставить хоть наброски положения санитарного дела в русской армии, которой я отдал своих 42 года жизни в роли врача» (26.03.1919).

Едва ли не единственным утешением и источником постоянной радости были внучка Ирина, родившаяся в феврале 1917 года, и внук, родившийся в марте 1920 года. «Да поможет вам Бог возрастить и воспитать духовно и телесно дорогого мне внука на радость всем нам», — писал дед дочери в марте 1920 года. Но дед не был бы дедом, если бы ограничился только пожеланиями. «Хотя и с трудом, но многое я достал», — писал он дочери, узнав, что она беременна. И далее следует подробный перечень посылаемого для будущего внука, как-то: губки грецкие, марля мягкая, вата гигроскопическая, мыло («старики Шмидты достали два куска детского мыла»), вазелин, термометр для ванны, тальк («едва достал немного, но не белый, а серый»), ликоподий (дошлю), клеенка («рад, что для ребенка удалось достать тонкую желтую клеенку») и т. д.; «тазиков не мог достать». Опираясь на свой опыт земского врача, Ф. Ф. дает дочери практические советы. Посылает также посылку с сухарями, сахаром и солью, молоком в жестянках. И это все из разоренного Киева, когда все домочадцы остались без работы, а Коля, Лиза и Нюся жили под страхом мобилизации и отправки на фронт.

Итог, однако, как оказалось, подводить было рано. Впереди были еще два года крымского сидения в холоде и голоде, с больным сыном и невесткой (и ее престарелой матерью), с маленькой внучкой. И много месяцев — безо всякой надежды вновь обрести семью, хотя бы не всех и ненадолго. Летом 1921 года мой отец заболел брюшным тифом, который потом осложнился тромбофлебитом. Ему, писал дочери Ф. Ф., «надо лежать на спине полтора месяца... Нога приковала его к постели и связала нас по рукам и ногам. Он лежит в городской больнице, но целиком на наших руках: уход, питание, лечение — все несли я и Лиза. ...Нет даже воды, варить не на чем. Прислуга от голода разбегается, медикаментов тоже нет. Пищу готовим Коле на примусе».

Когда в 1921 году Ф. Ф. наконец перебрался в Москву и жизнь стала постепенно налаживаться, он продолжал оставаться той же деятельной натурой. Лечил внуков, занимался домом, интересовался новинками медицинской литературы, но более всего его влекло прошлое. Будучи уже 80-летним стариком, он несколько раз ездил в Киев поклониться дорогим его сердцу могилам. Последние годы жизни Ф. Ф. жил в Москве в семье дочери Веры и числился советником-консультантом Главного санитарного управления РККА.

[1] Сокращенный вариант главы из книги: Яницкий О. Н. Семейная хроника. 1852—2002 гг. М.: LVS., 2002. С. 6— 31. Эта книга, изданная более 10 лет назад небольшим тиражом (250 экз.), в настоящее время практически недоступна читателю.

[2] В 1913 г. Яницкий Ф. Ф., как сказано в его послужном списке, «постановлением Правительствующего сената признан (с сыном Николаем и дочерью Верой) в потомственном дворянском достоинстве с правом на внесение в дворянскую родословную книгу, в третью часть».

[3] Здесь и далее цитируются письма Яницкого Ф. Ф., переданные в настоящее время в Русский общественный фонд им. А. И. Солженицына, и другие документы из архива автора. Даты писем указываются в скобках.

[4] Фребелевский женский педагогический институт в Киеве, одно из крупнейших женских педагогических учреждений России, — высшее педагогическое учебное заведение для подготовки воспитательниц детей дошкольного возраста. Основан в 1908 г. Киевским Фребелевским обществом.

[5] Сикорский Иван Алексеевич (1842—1919), психиатр, психолог и педагог, основавший в Киеве Врачебно-педагогический институт для «трудных» детей; возглавлял научное общество психиатров и Киевское Фребелевское общество.

[6] Фребелевские общества — объединения педагогов, врачей-педиатров и деятелей просвещения, имевшие целью распространение идей Ф. Фребеля и разработку проблем дошкольного воспитания. Киевское общество (1908—1920) создало Фребелевский педагогический институт, народный детский сад, начальную школу и психолого-педагогическую лабораторию, издавало книги по вопросам дошкольного воспитания, организовывало публичные лекции.

[7] Яницкий О. Н. Семейная хроника. 1852—2002 гг. М.: Издательство LVS., 2002. С. 12.

[8] Курсив здесь и далее автора.