Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Экстремальный опыт личной автономии

«Во дни торжеств и бед народных» более всего дорог голос меньшинства, не присоединившегося к подавляющему — в буквальном смысле — большинству, сохраняющего собственный взгляд на происходящее. По нему нередко можно судить, что завтра будет думать большинство, ныне своего мнения не имеющее. Именно поэтому так важны истории про диссидентов. Мы вправе предположить, что за ними будущее. То, что сегодня вполголоса говорится на кухнях, завтра может прозвучать и на площадях, и по каналам центрального телевидения. XX век принес два важных новшества.

Первое — это создание технологий и даже предприятий для массового истребления людей (концлагеря), позволяющих приводить социум к единообразию путем полного уничтожения инакомыслящих — сначала морального, а потом и физического. Второе — появление философских концепций, которые, апеллируя к достижениям науки, отрицали существование автономного человеческого «я» и свободу воли. Последняя в лучшем случае провозглашалась иллюзией, непонятным образом возникающей у автомата, чья субъективная реальность на самом деле полностью может быть объяснена набором закономерностей, которые формулируют естественные науки.

Разумеется, в наше время с подобной философией можно поспорить — например, сказать, что на каждом новом уровне самоорганизации материи возникают новые закономерности, несводимые к свойствам уровня нижележащего. Человеческое сознание — штука крайне сложная, весьма далекая от того, чтобы быть полностью предсказуемой.

Однако куда интереснее нам те контраргументы против редукционизма и детерминизма, которые возникали в концлагерях. Например, немногие узники вроде Виктора Франкла (автора книги «Сказать жизни "Да!": психолог в концлагере»), которые, отказавшись от стратегии выживать любой ценой, пытались практиковать в концлагере нравственную автономию. Разумеется, их выживание — результат удачного стечения обстоятельств. Трудно не согласиться с Кантом и не признать, что мораль и в данном, и во всяком другом случае не гарантия счастья, а лишь условие, которое делает человека достойным счастья. Причем явно не каждого человека. Многие обходятся без нее.

Тем не менее засвидетельствованный Виктором Франклом факт состоит в том, что морально не сломленные узники переносили тяготы заключения несколько легче. Тот, кто брал ответственность за собственные поступки в этих условиях, чувствовал себя свободным и доказывал на своем примере, что в какой-то мере наше выживание зависит от наших представлений о своих потребностях, а не от степени удовлетворения неких «объективных» нужд. И если мы считаем себя более свободными, мы действительно более свободны. Хотя бы на какое-то время.

В новейшей истории России были свои примеры сопротивления подавлению личности — от независимого художественного самовыражения в тотально регламентированном социуме до попыток устанавливать собственные порядки даже в местах не столь отдаленных. Три книги представляют три формы такого противостояния.

БЕЗ НАДЕЖДЫ И ПРИЗНАКОВ СЛАБОСТИ

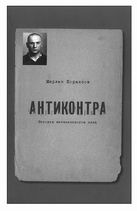

Марлен Кораллов. Антиконтра. История «сталинского» зэка. — М.: Издательство «Логос», 2014. — 648 с.

Перед нами собранные в одном томе избранные произведения Марлена Кораллова (1925—2012), автора, широкой публике мало известного (по его собственной воле), однако в определенный момент лично повлиявшего на множество людей, ныне известных и публичных — писателей, актеров, журналистов и т. д.

Специфику этой книги определяет присутствие в ней текстов весьма необычного жанра, который можно назвать аналитическими мемуарами. Некоторые их главы публикуются впервые, да и по характеру они таковы, что вряд ли могли быть обнародованы при жизни. Но в структуре книги они играют необыкновенно важную роль, создавая необходимый контекст для публиковавшихся ранее в периодике очерков и рассказов о сталинских зэках и членах их семей, критических разборов лагерной прозы и лагерных мемуаров. Все это, разумеется, тоже представлено в рецензируемом издании.

Марлен Кораллов — сын репрессированного и расстрелянного в 1937 году героя Гражданской войны Михаила Кораллова. После ареста матери воспитывался теткой. Окончил исторический факультет МГУ. Арестован в 1949 году за откровенный разговор о Сталине с другом, в котором по молодости лет не распознал стукача. Освободился в 1956-м. После возвращения из лагеря стал театральным и литературным критиком, затем работал над изучением и подготовкой к печати произведений немецких коммунистов по эстетике. Весной 1966-го вместе с журналистом-международником Эрнстом Генри собрал среди творческой интеллигенции подписи к «Письму 25-ти» с целью предотвратить реабилитацию Сталина. После перестройки — один из основателей общества «Мемориал», историк лагерного сопротивления.

В мемуарах автор предупреждает читателя, что нет у него ни собственной философской позиции, ни идеологии. Напоминает, что абсолютно достоверных мемуаров в принципе не бывает: в полном и окончательном самораскрытии никто не заинтересован, да и память подводит. Тем не менее у мемуариста все же есть цель, которая не только оправдывает существование его текста для читателя, но делает его бесценным.

К событиям своей молодости Марлен Михайлович подходит как историк, пытаясь понять каждого значимого в своей судьбе человека как продукт обстоятельств. Например, собственный арест он трактует как часть операции по сбору компромата на авиаконструктора Павла Сухого, на чьей дочери Кораллов до лагеря был женат. Отец народов добивался от своего ближайшего окружения абсолютного повиновения, арестовывая, то есть фактически превращая в заложников, их близких.

Перед нами своего рода социальная антропология не только сталинского лагеря, но и сталинского СССР (в тюрьме Кораллов вдосталь наговорился и с университетскими профессорами, и с генералами) в целом с глубоким, так сказать, погружением в материал, и одновременно с удержанием необходимой для мыслителя внутренней дистанции от объекта. То есть исследование, проведенное методом включенного наблюдения и подкрепленное архивными разысканиями. Подобных знатоков были единицы.

Дело в том, что Марлен Кораллов попал в лагерь человеком молодым, полным сил и здоровья. Именно там он сформировался и как личность, и как мыслитель. Попав в тюремную камеру, атлетически сложенный, но наивный юнец-очкарик (очки Марлена Михайловича на протяжении всей его жизни были источником вредных иллюзий для многих злоумышленников) в первый же день избил шестерку, которого уголовники послали, чтобы приструнить непокорных. Межличностный конфликт, в который вступил Кораллов, на поверку оказался классовым. Ночью, когда спящего Марлена по всем раскладам должны были зарезать уголовники, ему разъяснил ситуацию, а главное — взялся охранять во сне, заключенный-украинец. Так новоиспеченный зэк включился в борьбу уголовников с политическими на стороне последних. Этого курса Кораллов держался и дальше. В итоге он освоил роль неформального лидера лагерного сообщества (политические в те годы формировали собственную иерархию, отличавшуюся от классической воровской). Именно лидера, а не жертвы. Во власти выпускника истфака МГУ оказалась возможность спасать интеллектуалов, попавших в лагерь. От них он получил путевку в жизнь после освобождения.

Дело в том, что Марлен Кораллов попал в лагерь человеком молодым, полным сил и здоровья. Именно там он сформировался и как личность, и как мыслитель. Попав в тюремную камеру, атлетически сложенный, но наивный юнец-очкарик (очки Марлена Михайловича на протяжении всей его жизни были источником вредных иллюзий для многих злоумышленников) в первый же день избил шестерку, которого уголовники послали, чтобы приструнить непокорных. Межличностный конфликт, в который вступил Кораллов, на поверку оказался классовым. Ночью, когда спящего Марлена по всем раскладам должны были зарезать уголовники, ему разъяснил ситуацию, а главное — взялся охранять во сне, заключенный-украинец. Так новоиспеченный зэк включился в борьбу уголовников с политическими на стороне последних. Этого курса Кораллов держался и дальше. В итоге он освоил роль неформального лидера лагерного сообщества (политические в те годы формировали собственную иерархию, отличавшуюся от классической воровской). Именно лидера, а не жертвы. Во власти выпускника истфака МГУ оказалась возможность спасать интеллектуалов, попавших в лагерь. От них он получил путевку в жизнь после освобождения.

Найти определение для стиля мышления Марлена Кораллова не так трудно, уже прочитав первую главу его лагерной одиссеи. Он марксист, шире и, возможно, точнее, — конфликтолог. Для него в истории первична борьба между классами, социальными группами и т. д. Она же — та практика, которая советскому марксисту должна была служить критерием истины. Если б Марлен Михайлович в своей практической конфликтологии ошибся, не выжил бы...

Кораллов не раз напоминал и друзьям, и своим читателям, что святым не был. Сосуществование с уголовниками не просто требовало понимания того, как они мыслят, и умения говорить на их языке. Необходимы были и точный политический расчет, и насилие, о подробностях которого Кораллов не распространяется, ибо не считает тем опытом, который нужно передавать молодежи.

Несмотря на все это, персональный случай заключенного Кораллова вполне можно сопоставить с историей Виктора Франкла. По приговору Кораллов получил 25 лет, то есть максимум (у Солженицына срок был меньше). Не имея надежды вернуться из лагеря живым, Кораллов и долгосрочных планов не строил, и связанных с ними стратегий — например, избегать конфликтов с другими заключенными и лагерной администрацией, и т. д. — не придерживался. И все же Корал-лову удалось продержаться семь лет до освобождения.

Из текста мы ясно видим, что насилие было необходимым, но не достаточным условием выживания. Нельзя победить в одиночку. Возвращение Кораллова стало возможным благодаря правильно выстроенным отношениям с окружающими — умением быстро находить своих, в разумных пределах им довериться и, разумеется, — их не подводить.

Иными словами, мы видим, что Кораллов выжил в том числе и благодаря следованию некой морали. Примечательно, что мораль эта абсолютно чужда ресентименту — ничего напоминающего обиду слабого на сильного, раба на господина вы в книге Кораллова не найдете. Совсем другим он был по характеру человеком.

Прямым подтверждением того, как важна была в тех условиях мораль в практическом отношении, является стремление лагерной администрации очернить зэковских лидеров и заменить их своей агентурой.

Тема эта осталась как нельзя более актуальной и для вольной жизни Кораллова после освобождения. Люди, близкие по убеждениям, но за колючей проволокой не побывавшие, соответственно и методикой для отделения овец от козлищ не владели. А информаторы никуда не делись, в том числе и тот, который посадил Марлена Михайловича. И при первой же случайной встрече он попытался тут же очернить свою нежданно-негаданно воскресшую жертву в глазах узкого круга общих знакомых.

Необходимость в постоянном разъяснении того, что для критически мыслящих людей поколения (не говоря уж о жизненном опыте) Кораллова было азбучной истиной, день ото дня только растет. Новое поколение читателей получило доступ к лагерной литературе, начавшей широко издаваться с начала 1990-х годов, но чтение этих книг в наше время требует уже специальной подготовки. У людей, формировавшихся в новой России, уже просто нет опыта, да и знания реалий той жизни, что породили эту литературу. И потому трудно переоценить ценность тех разборов лагерной прозы и мемуаров, которые включены в эту книгу.

Знаток лагерного быта и скрытых пружин тамошней политики, Кораллов детально разбирает повести о лагерном быте, отделяя правдоподобное от маловероятного или даже невероятного. Скажем, автор вступает в полемику с Солженицыным, считавшим вождем Кенгирского восстания Капитона Кузнецова, который, по предположениям лагерника Кораллова, не мог быть никем иным, кроме как стукачом, что впоследствии полностью подтвердилось архивными данными. Уличает классиков лагерной мемуаристики в преувеличениях, когда те без всяких на то оснований претендуют на героические роли. Находит этому объяснение: потребностью компенсировать пережитые унижения.

Завершая чтение этой в общем-то не слишком назидательной по замыслу автора книги, мы не можем не ощутить ее странного воспитательного эффекта. Кораллов учит нас не только сострадать жертвам ГУЛАГа, но и уважать их. Раздавая лагерные долги, он утверждает права и достоинство личности, а также воздает должное идеалу общего блага, столь дорогому многим из тех, кого уничтожил Сталин.

ВОПРЕКИ ТЮРЬМЕ И ГОССЛУЖБЕ

Александр Подрабинек. Диссиденты. — Москва: АСТ, 2014. — 477 с.

Мемуары Александра Подрабинека (род. 1953), диссидента, правозащитника, журналиста и политика демократической ориентации, относятся к другой, более близкой к нам эпохе, брежневской. Автор подробно описывает свою жизнь в контексте истории диссидентского и правозащитного движения 70-х годов XX века, начиная со школьных лет и до выхода из тюрьмы в 1983 году.

Личный сюжет Подрабинека тесно переплетен с событиями конца 70-х — начала 80-х. После окончания фельдшерского училища в 1974 году Подрабинек начинает собирать материалы об использовании в СССР психиатрии в борьбе с инакомыслящими, в 1977-м заканчивает книгу «Карательная медицина» (вышла в США в 1979 г.), становится соучредителем Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях при Московской Хельсинкской группе. Добивается освобождения некоторых узников спецпсихбольниц. В 1978 году приговорен к 5 годам ссылки в Восточную Сибирь. В 1980-м — осужден на три с половиной года тюремного заключения.

Книга разделена на две части. Первая — о воле, вторая — о тюрьме. Сравнивая историю Подрабинека с мемуарами заключенных сталинских лет, прежде всего обращаешь внимание на резкие отличия, и уже затем — на неожиданные моменты сходства. Наиболее сильно отличается первая часть, где автор описывает свою правозащитную деятельность.

Книга разделена на две части. Первая — о воле, вторая — о тюрьме. Сравнивая историю Подрабинека с мемуарами заключенных сталинских лет, прежде всего обращаешь внимание на резкие отличия, и уже затем — на неожиданные моменты сходства. Наиболее сильно отличается первая часть, где автор описывает свою правозащитную деятельность.

На примере Кораллова мы видим, что сталинский режим сам создавал себе ожесточенных противников. Однако уцелевшие жертвы превентивного террора хоть и понимали истинное положение дел в стране, в большинстве своем что-то менять в ее жизни путем организации массового движения или участия в нем не считали возможным. Подрабинек принадлежит к поколению внуков жертв большого террора (деда расстреляли в 1938 г.) — преемственность тут налицо, однако жизненная позиция совершенно иная.

Сопротивление советскому режиму в диссидентском движении принимало открытые ненасильственные, а главное — организованные формы. Диссиденты требуют от власти, чтобы она соблюдала законы СССР, отчего и главное их мероприятие — митинг у памятника Пушкину в Москве проводился 5 декабря, в День советской конституции. Идея всеобщего блага мало волнует правозащитников, точнее, за него отвечает советская власть, номинально пообещавшая о нем позаботиться. Диссиденты защищают права отдельного индивида.

Все это осуществляется в условиях существования некой пусть зачаточной и несовершенной, но инфраструктуры, некой среды. Есть товарищи. Есть диссидентские дома, где можно обменяться новостями; адреса, где можно на время укрыться. Есть передачи западного радио, журнал «Хроника текущих событий», самиздат и тамиздат, куда пусть и под угрозой тюрьмы, но все же можно писать о произволе КГБ. Благодаря СМИ Подрабинек, его отец и брат становятся медиафигурами мирового масштаба.

Более того, удивительным образом сочувствующие им находятся даже в КГБ, начиная с рядовых сотрудников, которые просят у объектов слежки диссидентскую литературу, а затем, прочитав, честно возвращают, не внося в протокол, и кончая капитаном Виктором Ореховым, который информировал диссидентов о ходе следствия и предупредил Подрабинека о дне и времени его ареста, за что сам получил 9 лет тюрьмы.

Молодой Подрабинек хочет подвига, который поначалу понимает несколько по-советски, вдохновляясь не только книгами Солженицына, но и мемуарами дореволюционных революционеров-подпольщиков. Однако свое будущее он представляет себе четко: после 2—3 лет активной правозащитной деятельности — эмиграция или тюрьма.

Отказавшись от предложения КГБ прекратить борьбу с карательной психиатрией и уехать на Запад, Подрабинек в итоге отправляется на Восток. В поселке Большая Марха (ныне пригород Якутска) тюремное начальство предлагает новоприбывшему политзэку пересмотреть отношение к собственному делу и начать сотрудничество. Но, не встретив понимания со стороны заключенного, начинает ломать его, в качестве инструментов используя холод, голод и одиночество.

Этот заключительный эпизод, очень важный для общего сюжета книги, читатель вполне может истолковать как некий нравственно-философский эксперимент, который ставит на себе Подрабинек. Разумеется, судить о корректности его проведения не нам, а специалистам — другим зэкам и врачам. Однако общая идея эксперимента, несомненно, заслуживает внимания. Как и Виктор Франкл, Подрабинек — врач. Он может профессионально оценить состояние собственного организма, но здесь тот случай, когда знания естественных факторов, от которых зависит жизнедеятельность организма, используются субъектом не для того, чтобы спасти свою жизнь, а для того, чтобы продлить сопротивление. Потому что победить в противостоянии с тюремной администрацией можно, лишь отказавшись от надежды выжить. Ну и благодаря удаче, конечно.

Оказавшись в камере-одиночке, Подрабинек изобретает всевозможные способы поддержать в себе способность мыслить и общаться — мысленно пишет письма, сочиняет стихи, учит английский и т. д. В окнах камеры-одиночки нет стекол. Подрабинеку приходится потрошить свой матрас, делать из ваты подобие занавески, на которую намерзает лед. Однако впереди — весна с плюсовой температурой, когда проделать это уже невозможно.

Наконец, Подрабинека держат на уменьшенном рационе. И при всех мерах по экономии энергии он понимает, что до необратимых изменений в организме осталось недолго. Голодающего заключенного спасает один из надзирателей, прапорщик Владимир Сурель, который тайно начинает его подкармливать хлебом. Его мотивация заслуживает внимания: брат прапорщика приговорен к смертной казни и тоже находится в тюрьме, но — в другой. Сурель надеется, что если он так будет себя вести, то, возможно, и с его братом поступят по-человечески.

Мы видим, что в условиях, которые, казалось бы, навсегда должны были лишить человеческого облика всех вовлеченных в ситуацию, во взаимоотношениях ее участников стихийно срабатывает основополагающий принцип кантовской этики: поступай так, как ты хочешь, чтобы все поступали по отношению ко всем.

Мы бы скорее всего не узнали этой истории, если бы не стечение обстоятельств: у Подрабинека начался туберкулез. С этим диагнозом он попадает в тюремную больницу, где ему удается, нет, не выздороветь, а получить такое питание, которое позволило полностью восстановиться после длительного недоедания и дожить до конца срока.

Благодаря этому случаю нам и удается узнать о том, что «автономный индивид» мог оставаться или стать таковым и в условиях якутской тюрьмы, и на службе в КГБ, и в тюремной охране. И это подтверждает, что каждый человек — отнюдь не стопроцентный раб исторических обстоятельств, и даже в ситуации полной безнадежности способен определять свою судьбу и отвечать за свои поступки. Будем считать, что если личная автономия возможна, то и идеал прав человека не пустой звук.

ТАЙНАЯ СВОБОДА ТВОРЦА

Лёля Кантор-Казовская. Гробман. — М.: Новое литературное обозрение, 2014. — 264 с.

Главный герой книги Лёли Кантор-Казовской — одна из ярчайших фигур культурной элиты Москвы 60-х годов прошлого века. Это художник-авангардист Михаил Гробман (р. 1939), оставивший след как в искусстве России, так и Израиля. Работа Кантор-Казовской интересна и своим главным героем (в книге помимо авторского текста вы найдете репродукции работ Гробмана, тексты его статей и манифестов, стихи), и системой координат, в которой она рассматривает его творчество и философию искусства.

Гробман не просто художник, он один из теоретиков Второго русского авангарда и хранителей его артефактов: он консультировал художественных критиков, которые брались за эту тему, хранил в своей коллекции работы товарищей, некоторые из которых, не будь Гробмана, могли бы быть просто забыты.

Благодаря Гробману мы знаем о маленькой группе художников, которые, увидев в конце 50-х годов на московских выставках абстрактные работы европейских и американских художников, не впали в подражание, а стали разрабатывать собственные изобразительные языки и эстетические теории. В своей книге Лёля Кантор-Казовская описывает и глобальный контекст, в котором существовала эта группа.

Реконструируя события в искусстве середины XX века, автор пользуется метафорой проводящей мембраны. Так Кантор-Казовская понимает устройство пресловутого железного занавеса, которым США и СССР отгородились друг от друга. Демонстрируя работы своих художников на территории потенциального противника, политическое руководство обеих сверхдержав рассматривало это как пропаганду своих ценностей. В этом раскладе полотна американских абстракционистов толковались организаторами выставок из США как символы демократии и либеральных ценностей. Коммунистическая партия СССР отвечала на это искусством реалистическим.

Реконструируя события в искусстве середины XX века, автор пользуется метафорой проводящей мембраны. Так Кантор-Казовская понимает устройство пресловутого железного занавеса, которым США и СССР отгородились друг от друга. Демонстрируя работы своих художников на территории потенциального противника, политическое руководство обеих сверхдержав рассматривало это как пропаганду своих ценностей. В этом раскладе полотна американских абстракционистов толковались организаторами выставок из США как символы демократии и либеральных ценностей. Коммунистическая партия СССР отвечала на это искусством реалистическим.

Одним из последствий демонстрации западного искусства в СССР в конце 50-х было возникновение левого советского искусства, нового соцреализма, построенного на импрессионизме, экспрессионизме и кубизме, однако все равно нацеленном на отражение правильной в идеологическом смысле действительности, пусть и в авангардном стиле.

В случае Гробмана и его коллег речь шла о принципиальном отказе что-то копировать. Москвичи отталкивались от абстрактной манеры западного авангарда, однако творчество американских художников, хотя и повлияло на их художественный язык, оказалось принципиально иным по содержанию. Американцев питал экзистенциализм. В СССР об этом ничего не знали и наполняли «новые формы» собственным содержанием. Искусство Гробмана и его друзей противостояло советской власти и ее эстетике и номинально «левой» (социальное и гендерное равенство, секуляризация, интернационализм и т. д.) идеологии, но в каком-то смысле оно оказалось «правее» и своего западного аналога.

Для Гробмана оперирование геометрическими и органическими формами (художник часто изображал фантастических животных) было способом уподобиться Творцу, непрерывно создающему мир, и уподобить ему своего зрителя.

Иными словами, по советским меркам искусство Гробмана было недопустимо национальным и спиритуалистическим, хотя и крайне далеким от знакомых нам по нынешним временам изводам религиозного фундаментализма.

Оно не было для московского авангардиста средством самопрезентации и прославления собственного «я». Скорее — этапом на пути мистического восхождения к Абсолюту, в ходе которого «я» художника если не растворяется полностью в единении с неким сверхличным началом, то по крайней мере кардинально преображается, отказавшись от замкнутости в себе, поощряемой, как считает художник, искусством фигуративным.

В 1971 году московский период в творчестве Гробмана заканчивается. Он эмигрирует в Израиль, где пытается создать «современное еврейское искусство», фактически продолжая свои московские эксперименты.

Философские искания и художественные эксперименты Гробмана израильского постмодернистского периода (80-е и 90-е) сложны. Продолжая создавать изображения и тексты, он то отказывается от религиозной составляющей в них, то заявляет, что его личный мистический опыт привел его к отказу от искусства в принципе. Дать исчерпывающую интерпретацию творчеству художника той поры трудно. Еще труднее предсказать, что вынесут из него потомки и что окажется ценным не только в израильском, но и в глобальном контексте.

Тем не менее мы рискнем выделить из книги Кантор-Казовской один момент как важный и поучительный для нас итог художественных исканий Гробмана.

Массы склонны подхватывать взгляды недавних изгоев, а вчерашние одиночки-диссиденты — без остатка в этих «общенародных порывах» растворяться. «Традиционные ценности» (национальная самобытность, религия, семья и т. д.), которые были для художников Второго авангарда сокровенным, глубоко интимным источником подлинной реальности, в другую эпоху превращаются в поверхностные ярлыки стадного единения, боевые знамена для отмобилизованных вожаками агрессивных толп.

Как показывает Кантор-Казовская, в своем весьма вольном традиционализме Гробман держится того, что можно было бы обозначить как общечеловеческое ядро традиционных ценностей. И его претензии к западной толерантности конца XX века связаны прежде всего с тем, что она уничтожает сама себя, распространяя свою защиту и на убийц.

Мы не можем вообразить Гробмана шагающим в строю. И объяснение этому — его опыт автономного — в высшей степени плодотворного в творческом и интеллектуальном плане — существования в советском социуме. Возрождая традиции своего народа в порядке личной, если не сказать подпольной инициативы, Гробман навсегда усвоил принцип личной моральной ответственности.