Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Национальная идея и культура речи

Национальная идея

Уже довольно давно значительная часть отечественных интеллектуалов занята поиском Национальной Идеи. «Вдруг нашли», — подумал я и заглянул в Интернет. Единодушия пока не наступило, но предложений много, большинство, впрочем, вполне загадочны: авторская песня, фильм «Брат-2», биологическая обратная связь, воровство, русская поэтическая книга, благосостояние, борьба за олимпийские медали и спортивный патриотизм, дедовщина, выживание народа в условиях самой холодной страны мира, здоровые дети и др. Мне же по сердцу пришлась идея, высказанная лет десять назад Леонидом Смирнягиным, членом Президентского совета при Б. Н. Ельцине: Поправь забор, не ссы в подъезде; на первых ста страницах, найденных Яндексом, ее нет, не прижилась, значит.

Между тем идея здравая, реализация ее сулила бы нашему Отечеству радужные перспективы. Большинству носителей русского языка она вполне понятна. Иное дело иностранцы: лишь немногие дерзают постигать «загадочную русскую душу», да и тем, чтобы разобраться в тонкостях, приходится прибегать к словарям. А на момент обнародования этой идеи ни один современный русский толковый словарь глагола ссать не содержал. Мало того, это природный носитель языка знает, в каком месте словаря искать соответствующий глагол, а иностранец, досконально изучивший русскую грамматику, с этой задачей не справился бы. Дело в том, что спрягается этот глагол уникальным образом, а парадигма его ни в одной грамматике, ни в одном учебнике не описана.

Я написал «большинству понятно», поскольку есть и меньшинство. Одна моя 60-летняя коллега, всю жизнь преподающая в университете лингвистику, этого глагола не знает и спрягать не умеет[1]. Факт не частый, но и не исключительный: словарь всякого индивида определяется, во-первых, типами коммуникативных ситуаций, в которых ему приходилось участвовать, во-вторых, кругом чтения. В тех социумах, в которые она была вовлечена в течение жизни, глагол этот не использовался, по крайней мере, публично. А Есенина, которому хотелось из окошка луну обоссать, она не любит.

Лексику, на использование которой в определенных коммуникативных ситуациях накладываются ограничения, чаще всего называют ненормативной. Но в этот разнородный класс входит все, что не соответствует норме, например диалектизмы и просторечия. А разница в стилистике глаголов гребовать, ложить и ссать в комментариях не нуждается. На причинах, по которым в словари не попадали два первых из перечисленных, останавливаться не буду, но последний там не представлен в силу своей неприличности. В словаре Ожегова он отсутствует и до сих пор. В первом варианте словаря (1949) это семантическое поле представлено лишь существительным моча, в позднейших редакциях появляется глагол мочиться (без ограничительных помет), а в последних изданиях с двойным авторством[2] есть и глагол пuсать (помеченный как разговорное). В менее ригористичном «Большом толковом словаре»[3] появился и глагол ссать, отнесенный к числу вульгарных.

Итак, сформулированная Л. Смирнягиным национальная идея звучит вульгарно. Но если попытаться ее переформулировать с помощью нейтрального глагола, то получится абсурд, кто же мочится в подъезде, кроме лиц, страдающих застарелым энурезом? Ну, а им не идеи нужны, а медицинская помощь. Суть же второй половины национальной идеи как раз и состоит в том, чтобы остановить вульгарное непотребство, так что в определенных коммуникативных ситуациях вульгарная лексика — единственное средство адекватной передачи смысла.

Вульгарное, обсценное, матерное, табуированное

В обиходной речи слова, неудобопроизносимые публично, называют вульгарными, пошлыми, скабрезными, непристойными, неприличными, матерными и так далее. В качестве строго научного термина каждое из этих наименований неудобно, поскольку значения их достаточно расплывчаты (вспомним хотя бы раскритикованных Марксом вульгарных материалистов). Для достижения однозначности лингвисты называют такую лексику обсценной (восходит к лат. obsce–nus ‘непристойный’).

Границы неприличного определить непросто. А. Плуцер-Сарно приводит список из 35 непроизводных слов, которые «рядовые носители языка при проведенных опросах [называют] среди матерных»[4] (ссать стоит в этом списке под номером 23), но заканчивается перечень фразой «и некоторые другие». В итоге этот исследователь решает вопрос что же такое мат на редкость демократично: «По сути, любое определение такого условного понятия, как “мат”, сведется к тому, что “мат” — это то, что мы называем “матом”, то, что воспринимается нами как “мат”»[5]. Разумеется, оперировать таким субъективным понятием трудно, поэтому А. Плуцер-Сарно предлагает именовать матом первые 12 единиц своего списка, «наиболее экспрессивное ядро непристойной лексики»[6], остальные же рассматриваемые им единицы просто относит к числу обсценных. Как мы увидим ниже, оценка степени экспрессивности и непристойности отдельных обсценных слов сильно индивидуализирована, так что я буду говорить об обсценной лексике в целом.

Обсценную лексику часто называют т а б у и р о в а н н о й , что, согласно БТС, означает ‘запрещенный, непроизносимый (по этическим, политическим, идеологическим и т. п. причинам)’; для замены табуированного слова служит э в ф е м и з м — ‘слово (или выражение) для не прямого, прикрытого обозначения какого-нибудь предмета или явления, называть которое его прямым именем в данной обстановке неудобно, неприлично, не принято’.

Из определения эвфемизма следует, что он не только более адекватен коммуникативной ситуации, но и «приличнее», чем заменяемое слово. Однако в контексте обсуждения эвфемизмов, скажем, к слову умереть в качестве таковых приводятся не только уснуть последним сном, отдать богу душу и скончаться, но также и протянуть ноги, сыграть в ящик, скопытиться. Такие стилистически намеренно сниженные синонимичные замены принято называть дисфемизмами.

Дисфемизмы составляют значительный пласт русской обсценной лексики, при этом дисфемизации могут подвергаться не только конкретные языковые единицы, но и коммуникативная ситуация в целом, определенный тип дискурса и т. п. Примерами служат адресованные неизвестному читателю граффити — от стандартного трехбуквенного слова, возникавшего время от времени в любом подъезде, до сравнительно долго существовавшей в начале 1960-х в одном из дворов на окраине Москвы монументальной надписи, выполненной масляной краской по задней стене примыкавших друг к другу сараев: МИР МАЙ ХУЙ. В последнем случае коммуникативная задача, по-видимому, состояла в дисфемизации коммунистического лозунга как жанра.

«Откуда есть пошла Русская земля?»

На этот вопрос ответил еще Нестор-летописец, предположительно, в начале XII века. Но самые ранние из дошедших до нас летописных списков относятся к XIV веку, что позволяет недоверчивым дилетантам лихо пересматривать отечественную историю. Да и в самом вопросе заложена некоторая двусмысленность: пошла — это не только глагол, но и форма прилагательного пошлый. И вопрос, откуда в Русской земле завелись всякие «неприличные пошлости», не дает покоя дилетантам от культурологии и лингвистики. Ведь не мог же великий и целомудренный народ сам придумать непристойные слова и выражения. Кто опошлил Русскую землю? Ответ давно известен — «злые татарове». Сколько бы возражений против этой точки зрения ни появилось, она, похоже, неистребима. Ее сторонники встречаются даже среди лингвистов, правда, лишь среди тех, кто не имеет отношения к истории русского языка. Между тем простейшее опровержение содержится в самом значении слова пошлый. Это в словаре Ожегова ему дается современное разъяснение: ‘низкий в нравственном отношении’, а вот у Даля толкование начинается со старинного значения: ‘давний, стародавний, что исстари ведется’.

Так и есть: слова, аттестуемые пошлыми, или же обсценными, имеют в основном давнее происхождение. Начнем с логики. Неужели до татарского нашествия русские никак не называли то, что медики именуют penis, vulva, coitus? В таком случае они оказались бы в гордом одиночестве: лингвистам не известны другие языки, в которых соответствующих слов не было бы. А может, слова были, но оставались совершенно приличными и в принципе не могли использоваться «пошлым образом»? Теоретически это допустимо, но тогда обсценной должна была бы быть какая-то иная сфера — культуры, не обладающие системой инвектив (согласно БТС, инвектива — ‘оскорбительная речь’), науке также неизвестны.

Аргументы в пользу древности этой лексики вполне очевидны. Русский язык относится к славянской группе, и еще полторы-две тысячи лет назад все славяне говорили на едином языке. Если какое-то слово присутствует не только в рус ском, но и в других славянских языках, это означает, что оно существовало еще в эпоху общеславянского единства. Таковы слова хуй и пизда. А параллели глаголу ебать есть за пределами славянской группы, в санскрите например, и это слово восходит к общеиндоевропейскому языку.

Но одно дело — этимология, другое — достоверные факты. В 1999 году сторонники дотатарской нравственности потерпели окончательное фиаско. В Старой Руссе была найдена берестяная грамота, современная Нестору-летописцу, где один брат обзывает другого ебехотом, а идею ‘не оригинальничай, веди себя как все’ выражает фразеологизмом еби лежа. Хотя эти выражения в русском языке не сохранились, сомневаться в их значении и прагматической направленности оснований нет, перед нами «яркое свидетельство высокой изобретательности древнерусского человека в сфере небанальных ругательств»[7].

Для специалистов особой новостью это не стало. «Матерная ругань широко представлена в разного рода обрядах явно языческого происхождения — свадебных, сельскохозяйственных и т. п., — то есть в обрядах, так или иначе связанных с плодородием», и при этом «носит безусловно ритуальный характер»[8]. Б. А. Успенский приводит многочисленные свидетельства борьбы церковных и светских властей XVI–XVII веков с матерной бранью, расцениваемой как «еллинское блядословие»; еллинское — в смысле ‘древнегреческое, языческое’, первый же корень в слове блядословие в те времена был вполне приличным, этимологически он тот же, что и в слове заблуждаться. Разумеется, в источниках не сказано, какая именно брань воспринималась как языческая. Помогает австрийский посол Герберштейн, дважды посетивший Московию в начале XVI века и скромно зафиксировавший стандартное ругательство своих русских современников на латыни: Canis matrem tuam subagitet (‘пес к матери твоей приставал’). В свете этого «тезис о том, что именно пес является возможным (а может быть, единственным) субъектом действия в матерном выражении, представляется совершенно бесспорным»[9]. Подтверждение песьего происхождения матерного лаяния есть и в наставлениях святых отцов, и в родственном славянском материале — Б. А. Успенский приводит много фактов такого рода. Исконным же объектом действия в языческом выражении исследователь считает Мать-Землю, связывая первоначально сакральную формулу с культом плодородия. Последний тезис недавно был оспорен В. Ю. Михайлиным[10], который, опираясь на специфически мужской характер матерной речевой практики, видит генезис этого выражения в охотничьей и военной магии, однако его ритуальный характер сомнению не подвергает.

По-видимому, 500 лет назад церковь боролась не с тем, что мы сейчас относим к обсценной лексике, а с неким «матом в языческой интерпретации», иначе совершенно необъяснимо более чем столетнее существование на землях Саввино-Сторожевского монастыря под Звенигородом одного гидронима, на современный взгляд явно неприличного. Речка Ненаебуха упоминается в документации на монастырские угодья и под 1558-м[11], и под 1687 годом[12]. Топоним с современной точки зрения заведомо ненормативный, но специфически бранного в нем ничего нет, не прослеживается и язычество, потому, вероятно, он и не особенно смущал клириков. Сходные географические названия не были в те времена редкостью. В относящихся к XVI–XVII векам фондах Поместного приказа РГАДА упоминаются речки Пизденка, Пезделинец и Пиздомой, деревня Пиздино, Опиздюнинской починок, а еще займище Хуево, деревня Голохуево и много разного похожего (за информацию приношу благодарность А. И. Гамаюнову)[13]. Примерно то же и с антропонимами. В писцовых актах поминается, например, семейство Пиздякиных — Афанасий Иванов, Иван Иванов и Иван Никитин[14].

Жизненный цикл обсценных номинаций

Л. П. Крысин пишет: «То, что представляется удачным эвфемистическим наименованием одному поколению, в следующем поколении может расцениваться как несомненная и недопустимая грубость, требующая эвфемистической замены»[15].

Слова хвоя и хуй этимологически связаны; исконное значение последнего — нечто колющее, такая метафора вполне обычна при эвфемизации (ср. английское prick, где значения ‘шип’, ‘игла’ и ‘пенис’ сосуществуют). Но еще в общеславянские времена исконное значение утратилось, и само слово из разряда приличных эвфемизмов перешло в обсценные, потребовались новые, пристойные его эквиваленты. Одни из новых эвфемизмов прижились в этом качестве (член), другие успели устареть (уд), а третьи, побывав в эвфемизмах, сами вскоре стали неудобопроизносимыми. В славянской азбуке, как известно, всякая буква имела название. Так, буква Х называлась хер (иногда говорится, что хер — сокращение от херувим, но за достоверность не поручусь). «Из благопристойности» кто-то из наших предков послал другого на букву «х», то есть на хер. Выражение прижилось, но пока каждый грамотный знал названия букв, эвфемизмы с этим корнем были еще относительно пристойны. А сейчас и глагол похерить (‘зачеркнуть хером, крест-накрест’) многими воспринимается неоднозначно. У образо ваний с корнем фиг все было наоборот. Молодежь, по крайней мере московская, последние годы воспринимает их как совершенно приличные, но, вероятно, живы еще и те, в чьем понимании слово фиг может использоваться в значении ‘пенис’, поскольку соответствующие частушки записывались уже после организации колхозов:

В сорок градусов бутылочка —

Всегда развеселит,

Не у каждого колхозника

С картошки фиг стоит[16].

Литературный язык сопротивляется появлению у обычных слов неприличных значений. Наречие раком как обозначение позы при половом контакте используется давно, но еще герой А. Ф. Писемского мог запросто стоять «в повозке своей раком, выглядывая, нет ли на улице Захарьина экипажа Софи» («Взбаламученное море»). К середине XX века в нейтральном контексте так вряд ли бы кто написал, но в наиболее популярном у лингвистов 4-томном академическом словаре стоять раком никаких особых помет не получает и толкуется просто как ‘стоять на четвереньках’[17]. На наших глазах трахнуться в значении ‘удариться’ из лексикона молодежи уже выпало, а кончить без указания объекта заменилось на закончить. Не исключено, что через одно-два поколения слова эти станут совсем неприличными.

Одни обсценные слова навсегда уходят из языка, другие неожиданно возникают, распространяясь мгновенно. Дело в том, что значительная часть этой лексики нацелена исключительно на выражение эмоций, а от регулярного использования эмоциональная окрашенность «изнашивается». Сильно табуированные единицы распространяются лишь в той возрастной группе, в которой они возникли, потом усваиваются младшими, а в старшем поколении многие и не подозревают об инновациях. Вот пример. В дипломе «Проблемы русской ненормативной лексикографии» приводился список слов, которые, по данным опросов, используются наиболее часто. Тринадцатым в этом списке оказалось слово пиздатый. На защите диплома квалифицированный в области ненормативной лексики пожилой доктор наук сказал, что впервые его слышит — молодежная аудитория расхохоталась. Дело в том, что это слово появилось только в середине 1970-х. А вот блин, который лет на десять моложе, в том же списке попал на восьмое место. Благодаря внешне пристойной форме это новшество подростками не табуировалось, и сейчас его приходится слышать даже от людей, достигших к моменту его рождения пенсионного возраста.

Что значит владеть языком

Всякий носитель русского и любого другого языка еще в детстве усваивает банальную истину: целесообразность использования тех или иных известных ему слов в значительной степени определяется типом коммуникативной ситуации. К сожалению, типологизация этих ситуаций крайне затруднительна. Она определяется социальными характеристиками собеседников (их полом, возрастом, ста тусом в конкретном социуме), степенью формализованности их взаимоотношений вообще и в конкретной ситуации, присутствием и личностными характеристиками третьих лиц, темой коммуникации и т. п.

Если в железнодорожном купе некто расскажет соседке, что водит голубые экспрессы по подземным магистралям столицы, та, скорее всего, воспримет это сообщение как приглашение к более близкому знакомству. А оценивать такой юмор она будет исходя из собственных вкусов. Если же сходный ответ будет получен терапевтом на вопрос о месте работы пациента, то, смею надеяться, он сочтет своим профессиональным долгом организовать консультацию психиатра. Но когда подобная фраза появляется в объявлении о найме на работу (откуда она и взята), никто не заподозрит автора ни в душевной болезни, ни, тем более, в чувстве юмора.

В разных ситуациях мы говорим по-разному, причем меняется не только наш словарь, но и — до известной степени — грамматика. Лингвисты называют подобную ситуацию диглоссией. Элементами диглоссии могут быть разновидности одного языка и даже разные языки. Скажем, сельский учитель, разговаривающий со своим соседом на местном диалекте, в школе будет стараться говорить на литературном языке. Никого не удивляет, что православное богослужение ведется на церковнославянском, а в мечети и вовсе на арабском, хотя дома те же люди могут говорить на другом языке. В развитых обществах таких «способов говорения» довольно много, и искусство общения заключается в том, чтобы всегда выбирать подходящий. Конкретный индивид в конкретном речевом акте пользуется лишь некоторым подмножеством словаря. Дело не только в ограниченности объема любого текста. Наряду с универсальной лексикой имеется и социально маркированная, а различно маркированные единицы словаря часто несовместимы. Скажем, вне искусственно созданных дискурсов маловероятно совместное появление любых двух единиц из такого, например, списка — дуайен, ливеровать, надысь, поелику, перорально и стритовый, притом что каждое из этих слов не имеет ограничений на совместную встречаемость с немаркированными единицами типа он, большой, пить.

Владение языком подразумевает способность к диглоссии, т. е. к неосознанному выбору в каждом конкретном случае тех языковых средств, которые в данном социуме считаются наиболее подходящими для соответствующей коммуникативной ситуации. Обращение к определенной разновидности языка связано со стремлением к социальной солидарности, что емко охарактеризовал Э. Сэпир: «„Он говорит как мы“ равнозначно утверждению „Он один из наших“»[18].

Коммуникативный репертуар индивида обусловлен тем, в какие сообщества он вхож и в каких типовых ситуациях ему приходилось общаться. Первоклассник обычно знает, к каким языковым средствам следует (и не следует) прибегать, доказывая свою правоту сверстнику, матери, отцу или бабушке, и делает это далеко не одинаково. А вот разные типы коммуникации с учителем он только осваивает. После школы, оказываясь в новых социумах и в ранее не известных типовых ситуациях, многому приходится учиться заново. С командиром взвода в армии, с университетским профессором, с официантом в ресторане, с любовницей мужа, с продавцом арбузов, с собственной и чужой секретаршей, с подругой детства, с плохо знающим русский иностранцем, с конкурентом по бизнесу, со сварливой свекровью, со следователем, с дочерью, с сантехником и гаишником говорить нужно по-разному. Кроме того, все перечисленные сами говорят поразному, и хорошо бы понимать, какой смысл они вкладывают в свои высказывания. Поэтому овладение родным языком не заканчивается никогда.

Возвращаясь к теме обсценного в русском языке и сильно огрубляя, можно сказать, что одни люди с детства диглоссны и могут, в зависимости от ситуации, пользоваться или не пользоваться табуированными словами, другие же довольно долго остаются моноглоссными, т. е. всегда и везде говорят одинаково. Последние делятся на две группы: одни узнают «нехорошие слова» уже взрослыми, другие грубо матерятся с раннего детства и иначе говорят с трудом. Однако в реальности вряд ли можно встретить взрослого человека, который не имеет понятия об основных табуированных словах, или такого, кто не понимает общего смысла высказывания на литературном русском языке.

Итак, ко взрослому возрасту той или иной степени диглоссности в употреблении ненормативной лексики достигают все. Диглоссных с детства назовем знатоками, а тех, кто оказался на другом полюсе, — незнатоками. Совершенно независимо от этого членения говорящие по-русски могут восторгаться «крепким словцом» и любить его или же резко порицать всякое его использование. Назовем первых любителями, а вторых нелюбителями. Оба измерения континуальны: по первому параметру большая часть оказывается умеренно осведомленной, а между любителями и нелюбителями находится большая прослойка равнодушных.

Незнатоки

Вот фрагмент застольного диалога середины 1960-х, пересказанный мне одним из свидетелей. Во время семейного обеда пожилая представительница древнего дворянского рода обращается к кузену: «Витя, ты меня не подъелдыкивай!» За столом возникает отчетливо выраженная пауза, адресат с изумлением спрашивает: «Лялечка, где ты такое слышала?» — «От молоденькой приказчицы из универмага „Москва“. Но я надеюсь, их подбирают из хороших семей».

Дама усвоила семантику сомнительного глагола, но не прагматические особенности его использования. А вот в каком контексте тот же глагол упомянут в учебнике по стилистике: «Непонятные, придуманные словечки высмеивал еще А. М. Горький, он критиковал новообразования типа… подъялдыкивать»[19]. В каком смысле «новообразование» — раковая опухоль на чистом и непорочном теле русского языка? Да нет, цитата из раздела «Ошибки, вызванные употреблением неологизмов». Быть или не быть стилисту любителем обсценной лексики — дело частное, а вот знатоком, в отличие от вышеупомянутой дамы, он быть обязан.

Может быть, виноват Максим Горький? Судя по его текстам, любителем ненормативной лексики он не был, но, побывав в людях и пройдя свои университеты, безусловно, знал, о чем говорит. И не высмеивал «придуманные словечки», а наставлял начинающих литераторов «не увлекаться хламом вроде таких бессмысленных словечек, как подъялдыкивать»[20].

Учебник стилистики адресован будущим школьным словесникам, среди которых незнатоков и так хватает. Вот анонимный наставник молодежи в «самом крупном российском интернет-проекте для школьников» разместил образцовое сочинение «Роль художественной детали в рассказе А. П. Чехова „Хамелеон“»: «Рассмотрим роль художественной детали в рассказе „Хамелеон“. <…> Лишь услышав фамилии персонажей, мы уже можем представить себе персонажей рассказа. Полицейский Очумелов, мастер Хрюкин, городовой Елдырин — фамилии соответ ствуют характерам, внешности героев»[21]. Стилистика грязновата: «персонажей… персонажей», но идея неплоха; какой-нибудь Вовочка, глядишь, и картинки нарисует: Хрюкина эдаким поросеночком, ну, а Елдырина — как фантазия подскажет…

Чехов, конечно, схулиганил, но он-то не знал, что написал рассказ для изучения в школе… А вот словесники, отобравшие из многочисленных чеховских «гневных сатир на быт и нравы» именно «Хамелеона», — не хулиганы. Просто незнатоки. Наивности педагогов нет границ. Вот еще один рекомендованный школьникам «примерный текст сочинения», на этот раз — по Гоголю (журнал «Костер» за 2002 год): «В поэме слышится протест крестьянства против своих мучителей и угнетателей — помещиков и чиновников… протест звучит и в народном слове, в метких пословицах и поговорках. Например, когда Чичиков расспрашивал встретившегося мужика о Плюшкине, тот наградил этого барина убийственно точным прозвищем „заплатанной“. Гоголь пишет: „Выражается сильно российский народ, и если наградит кого словцом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собой и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света“. Писатель убежден, что ни у какого народа нет такого замашистого и бойкого меткого слова»[22].

Писатель, безусловно, убежден в уникальности отечественного «замашистого и бойкого меткого слова», но, в отличие от малограмотного учителя, иной школьник может заглянуть в гоголевский текст и убедиться, что метким названо вовсе не прилагательное заплатанной, а опущенное существительное[23].

Итак, Чехов и Гоголь — знатоки. Среди читателей знатоки тоже попадаются. Родион Щедрин в интервью «Комсомольской правде» (3.12.2002) накануне своего 70-летия вспоминал: «В опере „Мертвые души“ одно известное слово вслух не произносилось, просто было „заплатанный“, а я вставил „куль заплатанный“. Это мне Вознесенский подсказал. Когда человек поет в полный голос слово „куль“, то в зале звучит слово иное». Интересно, догадается школьный словесник-незнаток, что за «слово иное», замашистое и бойкое, звучит в зале?

Более всего изумляют незнатоки среди профессионалов — любителей ненормативной лексики, занявшиеся ее сбором и публикацией, причем незнатоки последовательные. Вот две цитаты из двух словарей В. С. Елистратова[24]:

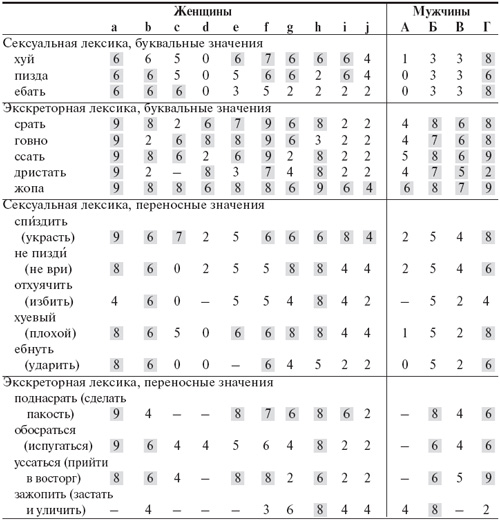

За шесть лет, разделяющих словари, определенный прогресс в освоении автором русского языка наметился, но не то что к знатокам, даже к умеренно осведомленным я бы его не отнес. Комментировать толкования нет желания, укажу лишь на одну примечательную формальную особенность второго слова. В значении ‘testiculi’ в именительном и винительном падежах оно все еще используется в форме мудe; это е д и н с т в е н н о е русское существительное, сохранившее окончание двойственного числа.

Выше я сетовал на незнатоков-словесников, но те явно не были любителями, и агитация за «замашистое и бойкое» русское слово у них происходила сама собою, возможно даже против воли. Но есть и другие; вот отзыв одного заслуженного учителя РФ о словаре Елистратова: «Знакомство с современной речевой стихией может расширить кругозор читателя и послужить материалом для работы, в том числе и в классе»[25]. Мне он уже десяток лет служит материалом для работы, но только со студентами-лингвистами. А вот расширение за счет таких поделок кругозора школьников, по-моему, как раз и есть то, с чем попытался объявить борьбу Леонид Смирнягин.

Индивидуальное разнообразие в оценке обсценного

Хорошо известны примеры культур, где обсценное концентрируется не в области сексуального, а вокруг дефекации или в какой-то другой сфере[26]. В отношении русской культуры, кажется, господствует мнение, что табуированное теснее всего связано с сексуальным. Так ли это?

Когда речь заходит о введении обсценной лексики в литературу, непременно всплывают имена Эдуарда Лимонова и Венедикта Ерофеева. Вот характеристики литературных героев, неслучайно носящих имена авторов. Пятнадцатилетний Эди-бэби слово срать «стесняется произносить… настолько оно грубое»[27], притом что список нисколько не более печатных слов из лексикона Эдички достаточно обширен. Вполне взрослый и по-взрослому мыслящий Веничка (ср. «…в ближайший же аванс меня будут пиздить по законам добра и красоты, а ближайший аванс — послезавтра, а значит, послезавтра меня измудохают») также готов произносить не все слова. Перед соседями по общежи тию он тягостно оправдывается: «Не могу же я, как вы: встать с постели, сказать во всеуслышание: „Ну, ребята, я с р а т ь пошел!“ или „Ну, ребята, я с с а т ь пошел!“ не могу же я так…»[28]

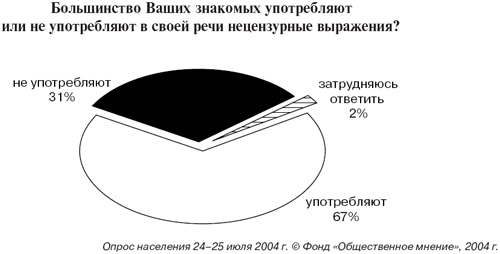

О реальном функционировании обсценной лексики в разных группах русскоговорящего населения знаем мы слишком мало, судим об этом исходя из собственных субъективных представлений, а надежда на получение достоверной информации невелика. На сложность ситуации в этой сфере некоторый свет проливают данные анкетирования студентов-лингвистов 1995 и 1998 годов. Информантам предлагалось оценить свою реакцию на отдельные слова по 10-балльной шкале, в качестве примерных точек отсчета определенным баллам были даны следующие пояснения: 0 — никогда не заговорю с человеком, который произнес это слово; 4 — среди людей моего круга так выражаться не принято; 6 — подходящее слово в соответствующем коммуникативном контексте; 9 — а в чем дело, все так говорят, незнание слова отмечалось прочерком.

Вот данные, полученные от информантов с разнотипными взглядами на ненормативную лексику (a—j —женщины, А—Г — мужчины); «позитивные» оценки (6 баллов и выше) выделены темным фоном.

Из таблицы видно, что среди современной городской молодежи стереотипное вербальное поведение в области обсценной лексики отсутствует. К сексуальной и экскреторной лексике, к словам с «прямым» и «переносным» значением корней люди относятся по-разному. Среди мужчин относительно типичными являются реакции информанта Г, но и они свойственны лишь половине опрошенных. Женские реакции заметно более разнообразны (что естественно при происходящей смене поведенческих стандартов). При этом реакция на чужую речь мало что говорит о собственном языковом поведении. В другой анкете выяснялось личное словоупотребление тех же информантов; оказалось, например, что информант a при общении с подругой считает естественным использование любой обсценной лексики, но при лицах противоположного пола абсолютно ее исключает, информант b с лицами своего пола считает это допустимым лишь теоретически, а в присутствии мужчин — весьма вероятным, информант g практически не реагирует на пол близких собеседников, и так далее.

Грани приличия

Обсценное далеко не всегда означает табуированное. В традиционной русской культуре обсценный дискурс был привилегией мужчин[29], но в определенных коммуникативных контекстах, в частности в той части свадебного обряда, которая происходила после брачной ночи молодых, табу для женщин снималось, и обсценное языковое поведение даже вменялось им в обязанность. Так что в крестьянстве незнатоков среди взрослых женщин быть не могло[30]. Но национальные культурные традиции остались в прошлом, и касаться их в рамках этой статьи я не буду.

Известно, что еще недавно публичное проявление обсценности в языке сдерживалось цензурой. А цензурное мнение о приличном границ не знает. Все мы в школе читали «Капитанскую дочку», но вот сведения о том, когда началась военная карьера Петруши Гринева, у нас могут быть разные. Одним посчастливилось прочитать пушкинский текст, где второй абзац повести начинается так: Матушка была еще мною брюхата, как уже я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя В., близкого нашего родственника. А у кого-то в домашней библиотеке оказалось старое собрание сочинений под редакцией маститого пушкиниста, где у матери героя никакой брюхатости не отмечено, а процитированное предложение начинается с середины: Я был записан в Семеновский полк сержантом, по милости майора гвардии князя В., близкого нашего родственника[31].

В самом деле, если открытым текстом написать про беременность, то читатель ведь может и задуматься о ее причинах, а то и вспомнить соответствующий обсценный глагол. А Пушкин — наше все, и даже слабая тень неприличного падать на него не должна.

За ход мыслей публикаторов ручаться не могу, но неприличное многолико. Неприличным могут быть (или казаться) и сами ситуации, и привлечение внимания к ним — независимо от того, прилична ли словесная форма, в которую это облечено. Неприличным может оказаться и само по себе слово (даже если описываемая ситуация вполне обычна), и даже намек на неприличные слова. Есть даже разные типы фольклорных текстов, построенные именно на такого рода языковой игре — традиционные народные (…Как я бу-, как я буду с ним купаться, / С толстым ху-, с толстым худенька така…), интеллигентско-городские (Hа Уоллстрите два буржуя / Отгрызли негру кончик... носа, / Так в чем же существо вопроса? / В дискриминации, скажу я) и детские, родившиеся в пионерском лагере (Нас ра-, нас ра-, нас рано разбудили, / Нас ри-, нас ри-, нас рисом накормили…).

А вот нечастый случай, когда обсценным оказался не текст, а намек на его существование. Небезызвестный Фома Фомич из «Села Степанчикова» запретил дворовому мальчишке Фалалею плясать камаринского, считая эту пляску безнравственной. Видимо, академические издатели Достоевского полностью солидарны с Фомой, иначе трудно объяснить ханжескую лапидарность комментария, ограниченного указанием на параллель в «Записках из Мертвого дома»: «Репертуар арестантского оркестра... [составляли] плясовые мелодии, завершающиеся камаринской»[32]. В результате у кого-то из литературоведов я встретил мнение, что пляска эта сводилась к непристойным телодвижениям. Между тем возмущение Фомы вызывала не пляска сама по себе, а текст: «Какой же порядочный человек может, не сгорев от стыда, признаться, что знает эту п е с н ю [разрядка моя. — В. Б.]»[33]. Из контекста же вполне очевидно, что пляски Фалалея пением не сопровождались.

У Достоевского намек достаточно изощренный, может, комментаторы и не поняли (хотя для издания академического собрания стоит все-таки подбирать знатоков отечественной словесности, в том числе и фольклора). Опущения или замены части фразеологизма встречаются регулярно, а знатоки в области обсценной фразеологии попадаются на порядок реже, чем в области лексики. Однако среди незнатоков есть немало тех, кто включает усеченный или видоизмененный фразеологизм в свой активный лексический запас, что иногда производит шоковое впечатление. В коридоре филфака МГУ мне недавно пришлось услышать наставление пожилой преподавательницы нерадивому студенту: «Ты что же, вместо лекций груши околачиваешь?» Студент не смог сдержать улыбки: похоже, заполнение инструментальной валентности в этом выражении было для него обязательным.

Где только приличная дама такого набралась? Скорее всего, из литературы. Шукшин вот писал, что «один всю жизнь груши околачивает, другой… вкалывает» («Наказ»), а у Бродского «селяне околачивают груши» («Мексиканский дивертисмент»). Оба автора — знатоки, а Бродского, с его мокрым космосом злых корольков и визгливых сиповок, я бы отнес и к числу любителей. С писателей — какой спрос, дурят нашего брата, точнее, нашу сестру. Однако происходит это частным порядком, за книжечкой: хочешь — читай, хочешь — не читай.

Но в последние годы обсценное все увереннее прорывается в средства массовой информации. «Круги, уверенные в своем культурном статусе, склонны бравировать нарушениями табу», — писал А. Зорин десять лет назад[34]. С тех пор положение изменилось, о бравировании и нарушениях табу речь уже не идет, хотим мы того или нет, понятие о запретном в публичном дискурсе изменилось. Представители высших эшелонов власти прилюдно пока еще воздерживаются от откровенно непристойной лексики, но опущениями и заменами обсценных фразеологизмов пользуются все чаще: то спикер Верховного Совета уличит коллегу, что она хочет «и рыбку съесть и… сами понимаете», то премьер-министр не велит складывать «оба яйца в одну корзину», то президент пообещает недобросовестным предпринимателям арест капиталов, предупреждая: «Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам и размораживая свои средства»[35].

Функциональная неоднородность обсценного

Часто обсценное приравнивается к инвективе, иногда эта точка зрения отражается и в объективных исследованиях русской обсценности.

Например, о возможности выражения «позитивной» семантики с помощью матерной лексики Ю. И. Левин лишь кратко упоминает в примечании: «Антоним до хуя (= ‘много, более чем достаточно’) — не частый случай ОВ [обсценного выражения] с “положительным” значением»[36]. Подводя культуроведческий итог своего исследования, он впадает в полный пессимизм, заключая, что мир русского мата — это «мир, в котором крадут и обманывают, бьют и боятся, в котором “все расхищено, предано, продано”, в котором падают, но не поднимаются, берут, но не дают, в котором либо работают до изнеможения, либо халтурят — но в любом случае относятся к работе, как и ко всему окружающему и всем окружающим, с отвращением либо с глубоким безразличием, — и все кончается тем, что приходит полный пиздец»[37].

Так ли это? Согласно Яндексу на 10.06.05, сайтов, содержащих «заведомо отрицательное» слово хуевый, в Интернете нашлось «не менее 5 206», а со словом пиздатый (‘отличный’) — «не менее 5 054»; разница невелика, но и она сменит знак, если учесть, что на 2 679 сайтах встретилось слово нехуевый. А если принять во внимание интернетовскую орфографию, доля «оптимистического мата» увеличится (хуйовый — 1 226 vs. песдатый — 1 773, пездатый — 693, нехуйовый — 367).

Жирной точкой, завершающей работу Ю. И. Левина, служит полный пиздец, ключевому слову он дает толкование ‘конец (как результат деструкции)’. Но вот какие результаты находятся при помощи Яндекса: полный пиздец — не менее 2 880 сайтов. Просмотрев сотню из них, я убедился, что отрицательная семантика преобладает, но в четверти случаев за этим выражением стоит заведомо положительная эмоция, причем оба употребления могут соседствовать. Вот пример из сетевой бел летристики: Просто полный пиздец, бля!!!, подумал я и понял, что я таки импотент…— и через две строки — Вот это полный пиздец!!!, подумал я, ошарашенно глядя на собственный вскочивший член. Что стоит за двусловной реакцией на фотку «обнаженной натуры» в каком-нибудь форуме, знает лишь автор высказывания. Установить эмоции написавшего игра нашей сборной это полный пиздец я просто охуеваю проще, но без точной даты и указания на вид спорта она двусмысленна.

Табу на обсценность в литературном языке привело к тому, что одну из важных функций русского мата лингвисты долго оставляли без внимания. В тех разновидностях русского языка, где мат функционирует без препон, он может выражать ряд грамматических категорий. Не имея возможности вдаваться в детали, ограничусь примерами и сошлюсь на собственную (увы, малодоступную) публикацию[38].

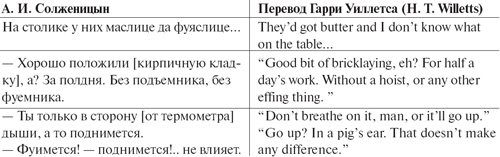

В «Одном дне Ивана Денисовича» трижды встречаются псевдослова, которые собственного лексического значения не имеют. В двух случаях так реализуется редкая для европейских языков грамматическая категория, названная О. Есперсеном «приблизительным множественным»[39] (plural of approximation) — «…и нечто похожее», в последнем примере обсценный повтор указывает на отрицание истинности предшествующей реплики диалога; справа приведен ставший классическим перевод.

Г. Уиллетс правильно понял оригинал (правда, его перевод авторизован Солженицыным), а вот А. Флегон, верно распознав за начальным «ф» цензурный прием, помещает все три слова в свой словарь, ничего не поняв и даже перепутав и и й: «хуймется — брань»[40]. Ему вторит отечественный лексикограф-незнаток: «хуймется, будущ. вр. Неценз. экспр. Оказиональная [вероятно, от слова оказия] форма глагола уймется у А. Солженицына»[41].

Нет в этих примерах ничего ни окказионального, ни бранного[42]; это факт г р а м м а т и к и — хоть и не литературного, но русского языка. Позволю себе еще один пример из недавно подслушанного диалога студентов-философов: «Ничего ты не понял! Гегель, бля, — вершина мировой философии, а потом пошли Ницше, Хуицше…»

И наконец, о культуре речи

Вторая половина заголовка статьи обещала культуру речи. Такое словосочетание в тексте пока не появлялось, но именно об этом был весь предшествующий текст.

Традиционно это понятие покрывало лишь сферу овладения литературной нормой. Но даже достаточно консервативный автор давно разъяснил: норма — это те языковые средства, которые являются общепринятыми «в данном языковом коллективе на данном отрезке времени»[43]. Языковые коллективы, в которые мы входим, различны. Норма в каждом своя. А моноглоссного носителя языка, вслед за Козьмой Прутковым, смело уподоблю флюсу: полнота его одностороння.

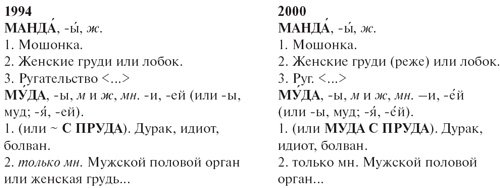

С сожалением вынужден констатировать, что культура речи падает. Противопоставленность коммуникативных ситуаций сглаживается: «грубые выражения и слова, включая матерные (преимущественно в их экспрессивной, а не номинативной функции), употребляются и мужчинами, и женщинами. <…> Понижается и возрастной порог в употреблении мата: многие подростки и даже 10–12-летние школьники свободно используют матерные слова и выражения и в однородной, и в разнородной по полу среде сверстников»[44].

Так что же нам делать с ненормативной лексикой, в частности с матом? А то же, что и с другим национальным достоянием: постараться сохранить в доставшемся нам от предков виде. Для рядовых носителей — не пользоваться ненормативной лексикой в неподходящей ситуации. Ну, а если нормой не владеешь — учись. И дело не только в мате. Недавний министр иностранных дел поведал тележурналистам, что обсуждал с мадам Олбрайт переспективы будующих сокращений вооружений[45].

Переспективы, будующее, поминавшиеся рыбки и яйца — это не норма традиционного русского публичного дискурса. Когда такое слышишь с экрана телевизора, хочется сказать: «Господа, поправьте свои заборы».

И особая просьба к лексикографам-профессионалам: не ссыте в подъездах. К сожалению, через Интернет вонь распространяется мгновенно. Надеюсь, что мой годовалый внук со временем начнет говорить об эстетике женской груди. Не хотелось бы, чтобы, в нарушение русских коммуникативных норм, он говорил об этом публично. И уж совсем будет невмоготу, если он «расширит кругозор» в этой области путем освоения пропагандируемых незнатоками пособий.

[1] На предложение проспрягать строит формы типа он ссёт.

[2] Напр., Ожегов С.И. , Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М.: Азбуковник, 1999; далее ОШ.

[3] Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. СПб.: Норинт, 1998; далее БТС.

[4] Плуцер-Сарно А.Ю . Заметки о русском мате // «Злая лая матерная…»: Сб. ст. / Под ред. В. И. Жельвиса. М..: Ладомир, 2005. С. 168. Близкий текст публиковался в качестве вводной статьи к первому тому его «Большого словаря мата» (СПб.: Лимбус Пресс, 2001), а также размещен в Интернете [plutser.ru/mat_definition/derenition_mat].

[5] С. 172.

[6] С. 169.

[7] Янин В. Л., Зализняк А. А., Гиппиус А. А. Новгородские грамоты на бересте. М.: Русские словари, 2004. C. 117.

[8] Успенский Б. А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии // Антимир русской культуры. Язык. Фольклор. Литература. М.: Ладомир, 1996. С. 14.

[9] Там же. С. 45.

[10] http://www.zvenigorod.ru/geo/settlements/17/0601.htm

[11] Михайлин В. Ю. Русский мат как мужской обсценный код: проблема происхождения и эволюция статуса // «Злая лая матерная…» (первая редакция статьи опубликована в: НЛО. 2003. №3).

[12] РГАДА. Ф. 125 «Монастырские дела». Оп. 1. 1687 г. Д. 26. Л. 7 (сообщено А. И. Гамаюновым).

[13] Чуть более благопристойные названия типа Бздюли или Курвино дожили и до наших дней (подробнее см.: Беликов В. И. Языковая политика в топонимии как воспитание чувств и ее отражение в справочных изданиях как зеркало государственных эмоций // Эмоции в языке и речи. М.: РГГУ, 2005).

[14] Акты писцового дела (1644–1661 гг.) / Сост. С. Б. Веселовский. М., 1977. C. 255.

[15] Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи // Русское слово, свое и чужое. М.: Языки славянской культуры, 2004. C. 266.

[16] Из собрания В. И. Симакова «Нескромные частушки и песни» (публикация А. В. Кулагиной) // Русский эротический фольклор / Сост. А. Топорков. М.: Ладомир, 1995. С. 509; см. также с. 506–507, 512.

[17] Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. М., Л.: Изд-во АН СССР, 1957–1961; 2-е изд., испр. и доп. М.: Русский язык, 1981–1984; в лингвистическом обиходе называется Малым академическим словарем (далее — МАС).

[18] Сэпир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993. С. 232.

[19] Голуб И. Б. Стилистика русского языка: Учеб. пособие. Москва: Рольф; Айрис-пресс, 1997.

[20] Горький М. По поводу одной дискуссии // Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 27. М., 1953. С. 140.

[21] http://www.sochin.ru/sochineniya/chehov/khamelion_4.html

[22] http://www.kostyor.ru/student/school87.html

[23] Читаем оригинал: «Было им [мужиком] прибавлено и существительное к слову “заплатанной”, очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим. Впрочем, можно догадываться, что оно выражено было очень метко, потому что Чичиков, хотя мужик давно уже пропал из виду и много уехали вперед, однако ж все еще усмехался…»

[24] Елистратов В. C. Словарь московского арго: Материалы 1980–1994 гг. М.: Русские словари, 1994. С. 237, 254–255; Его же. Словарь русского арго: Материалы 1980–1990-х гг. М.: Русские словари, 2000 (цитирую по тексту справочно-информационного портала ГРАМОТА.РУ [http://slovari.gramota.ru/portal_sl.html?d=elistratov]).

[25] http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=44&ob_no=6117&oll.ob_no_to=

[26] Жельвис В. И. Поле брани. Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. М.: Ладомир, 2001.

[27] Лимонов Э. Подросток Савенко.

[28] Ерофеев Вен. Москва — Петушки // Оставьте мою душу в покое: Почти всё. М.: Х.Г.С., 1997. Разрядка автора.

[29] Эта поведенческая норма имела глубокое идеологическое обоснование. В одном из рассказов, записанных в Полесье, Бог наставляет мужчину: «Ты — ругайса, а жэншчыне ругаца неззя» (Топорков А.Л . Материалы по славянскому язычеству (культ матери — сырой земли в дер. Присно) // Древнерусская литература: Источниковедение. Л.: Наука, 1984. C. 232).

[30] Дети, разумеется, находились вне сферы обсценного. Профанный (и довольно бессмысленный, если вдуматься) вариант магического заклинания для вызова Сивки-Бурки «встань передо мной, как лист перед травой» — изобретение традиционного общества, предназначенное для использования в сказках, адресованных детям.

[31] Так по крайней мере в двух изданиях: Пушкин А. С. Полное собр. соч.: В 9 т. / Под общ. ред. М. А. Цявловского. Т. VII. Повести. Путешествие в Арзрум. М.: ГИХЛ, 1938. С. 417 и Пушкин А. С. Полное собр. соч.: В 6 т. Изд. пятое / Под общ. ред. С. М. Бонди, Б. В. Томашевского и М. А. Цявловского. Т. 4. Повести. Путешествие в Арзрум. М.: ГИХЛ, 1940. С. 334.

[32] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 3. Л.: Наука, Ленингр. отд., 1972. C. 510.

[33] На какой из текстов «Камаринской» намекали Фома Фомич и Федор Михайлович, установить трудно. В известном мне с детства варианте мужик всего лишь «сняв портки, по улице бежит», при этом «попёрдывает, половинками подёргивает». От современников Достоевского сохранились записи заметно более вольных вариантов, см., например: Народные русские сказки не для печати, заветные пословицы и поговорки, собранные и обработанные А. Н. Афанасьевым. 1857–1862. М.: Ладомир, 1997. С. 528.

[34] Зорин А. Легализация обсценной лексики и ее культурные последствия // Антимир русской культуры. C. 130–131 (первая публикация статьи — 1993).

[35] У знатоков прошу прощения, но остальным для полной ясности процитирую более откровенные тексты классиков: «Или рыбку съесть, или на хуй сесть» (А. С. Пушкин, Письмо Вяземскому. Начало апреля 1824 года. В большинстве изданий, впрочем, часть текста заменяется многоточием); «Заебешься пыль глотать, братишка...» (Вен. Ерофеев, Вальпургиева ночь, или Шаги командора).

[36] Левин Ю. И. Об обсценных выражениях русского языка // Антимир русской культуры. C. 120.

[37] Там же. С. 119. Думаю, столь пессимистичный подход частично обусловлен временем написания работы (1983).

[38] Беликов В. Продуктивная модель повтора в русском языке // Russian Linguistics. 1990. Vol. 14.

[39] Есперсен О. Философия грамматики. М.: Изд-во иностранной литературы, 1958. Оригинал (“The Philosophy of Grammar“) издан в 1924 году.

[40] Flegon A. Beyond the Russian Dictionary. London: Flegon Press, 2nd ed., 1979.

[41] Мокиенко В. М. Словарь русской бранной лексики (матизмы, обсценизмы, эвфемизмы с историко-этимологическими комментариями). Berlin: Dieter Lenz Verlag, 1995.

[42] Будь здесь «брань», в американском переводе не обошлось бы без fuck’ов; их нет.

[43] Филин Ф. П. О нормах и стилях литературного языка // Проблема нормы и социальная дифференциация языка. М.: Наука, 1967.

[44] Крысин Л. П. Указ. соч. C. 263.

[45] 26 января 1999 года.