Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Парадоксы фольклорного ренессанса

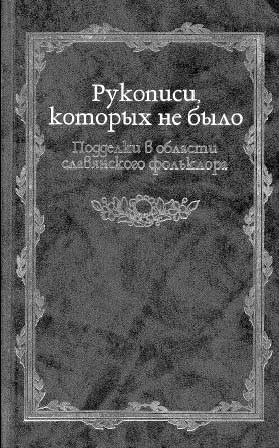

Рукописи, которых не было:

Подделки в области славянского фольклора.

М.: Ладомир, 2002. 980 с.

Фольклористика подобно другим современным гуманитарным дисциплинам кажется нам

чрезвычайно далекой от политики и общественной жизни. Мы невольно забываем о том,

что, фиксируя на бумаге устную народную словесность, наука эта не просто объективирует

традиционные духовные ценности народа, но

и производит взамен новые. Пройдя через руки ученых, фольклор из совокупности текстов,

исполняемых на локальном диалекте и в известной местности, нередко

превращается в эстетический эталон общенационального или даже общегосударственного значения.

Выпущенный издательством «Ладомир» сборник

подделок славянского фольклора напоминает о тех временах, когда политическая и

идеологическая значимость

этой продукции была исключительно высока.

Что же так обостряет интерес к фольклору в «постфольклорные» времена?

Рецензируемый сборник рассказывает о двух типах такого фольклорного ренессанса. Первый вступает

в действие при превращении

бывшей имперской провинции в национальное государство или же при

попытках выйти из-под влияния одной культурной традиции и примкнуть к другой. Второй — когда империя трансформируется в новый (социалистический) тип государства.

В обеих ситуациях фольклор становится символом новой государственной или национальной идентичности, т. е. символизирует правление от имени народа, только в первом случае

народ понимается как нация, а во втором —

как трудящийся класс.

Однако, несмотря на высокий престиж

фольклора в таких обществах, при попытках

его практического использования неизбежно

возникают проблемы. Дело в том, что аутентичный фольклор крайне плохо приспособлен для обслуживания нужд текущей политики, особенно в индустриальную и постиндустриальную эпоху. Поэтому, не найдя актуального прогосударственного фольклора в живой

традиции, власть нередко была вынуждена

брать его порождение под свой контроль или

же прибегать к услугам фальсификаторов.

Довольно часто такой подлог оказывался

успешным, некоторые фальсификаты пользуются спросом и в наше время. Ведь исчезающее представление о том, что представляет собой фольклор изначально, не только не

мешает рядовым гражданам питать к нему самые патриотические чувства, но и, похоже,

как будто усиливает их. Именно поэтому истории из позапрошлого века, рассказанные составителями сборника «Рукописи, которых не

было», помогут нам понять сегодняшнюю реальность.

Первая публикация в

сборнике — это знаменитые Краледворская и Зеленогорская рукописи (РКЗ).

Первая была счастливым образом «найдена» в 1817 году

в городке Кралов Двор (северо-восточная Чехия) учеником великого чешского слависта Йозефа Добровского

Вацлавом Ганкой, вторая год

спустя была прислана по

почте неизвестным патриотом, как впоследствии «выяснилось», из поселка Зеленая

Гора (Западная Чехия). И то

и другое — плод коллективного труда самого Вацлава

Ганки, поэта Йозефа Линды

и художника-реставратора

Франтишека Горчички.

Впоследствии исследователи РКЗ находили много общего между этими памятниками древнебогемской литературы и поэмами

Оссиана. Однако для того, чтобы эти «находки» состоялись, имелись куда более веские

основания, нежели общеевропейский успех

шотландского барда. Рубеж XVIII–XIX столетий — это время, когда в Сербии Вук Караджич публиковал записанные им образцы

сербского героического эпоса, а Россия наслаждалась «Словом о полку Игореве», очевидным образом восходящим к древнерусскому фольклору. Между тем ни в чешском

фольклоре, ни в чешской средневековой литературе ничего похожего не наблюдалось.

Отсутствие собственной «Песни о Нибелунгах» было трагедией для народа, испытывавшего в рамках Австрийской империи сильное

немецкое культурное давление.

Что же предложили Ганка и Линда своим

соотечественникам? Сообщение, заключенное в РКЗ, читается довольно легко.

Ганка считал Россию главной и единственной защитницей интересов славян в Восточной Европе. Поэтому вошедшие в РКЗ

эпические поэмы и лирические песни написаны на «древнебогемском языке», очень похожем на русский. Некоторые из образчиков

древнебогемской лирики в свою очередь напоминают ряд известных русских и украинских народных песен.

Неудивительно, что русские ученые со

своей стороны приняли Рукопись Зеленогорскую (РЗ) и Рукопись Краледворскую (РК)

как родных: первый русский переводчик рукописей А. С. Шишков даже не счел нужным

изучать старочешский, полностью положившись на свои познания в старославянском

и немецкий перевод.

Конечно, помимо языкового уровня

в РКЗ есть сюжетный. Ведь основное содержание памятника — всевозможные «ратные

повести»: в РК чехи-язычники побеждают короля, который служит иноземцам («холопом

над холопами у них поставлен») и потому

ввел христианство (поэма «Забой, Славой

и Людек»), чехи-христиане побеждают поляков («Ольдржих и Болеслав»), саксов («Бенеш

Германов») и татар, которые напали на Европу по вине немцев («Ярослав»).

РЗ содержит всего одну поэму «Суд Любуши». В ней чешская королева разрешает

спор о наследстве между братьями в соответствии с чешским, а не с немецким обычным

правом, т. е. утверждает совместное владение

вместо владения по праву первородства.

Из этого же текста чешский патриот узнает

о существовании у древних чехов VIII–IX веков сейма и писаных законов, а также получает очень актуальный для начала XIX столетия девиз «Не хвально нам в немцах правду

искати».

Наконец, в РКЗ описаны верования

древних язычников, своя «древнебогемская»

мифология битвы, не уступающая скандинавской, — бог ужаса Тряс и богиня смерти Морена, языческие жертвоприношения и погребальные обряды, судьба души после смерти,

культ скал, деревьев и т. д.

Успех РКЗ был колоссальным. В самой

Чехии они стали символом борьбы за независимость, а в остальной Европе, будучи переведенными на 13 языков, и по популярности

оставили Оссиана далеко позади. И тем не

менее полемика вокруг подлинности РКЗ началась уже в 1824 году и, естественно, сразу

же вышла за научные рамки. Одним из наиболее ярких ее эпизодов стала анонимная статья

в газете «Тагесботе аус Бёмен» (1858), написанная по заказу пражского отделения австрийской полиции неким А. Зейдлером, который и обвинил Ганку в подлоге. Тогда победа

осталась за «чехами». Ганка даже подал на издателя газеты в суд и выиграл процесс.

Тем не менее к концу XIX столетия развитие палеографии и славянского языкознания не оставили ни малейших сомнений

в подложности памятника. И писали об этом

уже не немцы, а сами чехи, которым покровительствовал известный общественный деятель, профессор философии, а впоследствии

первый президент Чехословакии Томаш Масарик. Он писал, что правда не может повредить престижу народа, и провозгласил затравленных националистами ученых истинными

патриотами. Казалось бы, позиция Масарика

и должна была поставить точку в этой истории. Однако после падения Чехословацкой

республики о подлинности рукописей вновь

заговорили чешские националисты и… советский журнал «Новый мир», опубликовавший

в 1939 году новый перевод РКЗ.

Вера в РКЗ живет и поныне. Подтверждение тому — деятельность «Клуба друзей рукописей», переиздавшего РКЗ и выпускающего

специальный «Альманах защиты рукописей».

Если Краледворская рукопись — это фальсификация средневековой книжной поэзии,

предположительно опирающейся на фольклор, то следующая публикация сборника знакомит нас уже с фальсификацией собственно

полевых материалов. Это «Белорусские предания» П. Древлянского (псевдоним 23-летнего

Павла Шпилевского), работа, которая печаталась частями в «Прибавлениях» к «Журналу

министерства народного просвещения» начиная с 1846 года и представляет собой словарь персонажей белорусской мифологии, напоминающей мифологические лексиконы

Г. А. Глинки (1804) и А. С. Кайсарова (1807).

Однако если авторы этих научных работ,

так же как и средневековые западные хронисты, были убеждены, что славянское язычество,

как и всякое другое, подобно античной мифологии, то Шпилевский творил в те времена,

когда в этом уже сомневались. Хуже того, изучение живой традиции не давало никаких новых сведений ни о божествах, упоминавшихся

в русских и западноевропейских хрониках, ни

о реконструируемых мифологических персонажах, имена которых Кайсаров и Глинка

вслед за учеными XVIII столетия образовывали от песенных рефренов, названий календарных праздников или обрядовых чучел.

Эту ситуацию и поспешил исправить молодой Шпилевский. Перуна, Ярилу и Чура

в «Белорусских преданиях» можно найти под их собственными именами, некоторых других, в частности Белобога западных хроник

и Даждьбога «Повести временных лет» — под

«белорусскими», Белуна и Дзедка.

Кроме научных вопросов в «Белорусских

преданиях», конечно, нашлось место и патриотизму молодого автора. Если Глинка

в 1804 году высказывает предположение, что

кельты и римляне заимствовали свои языческие верования у древних славян, Древлянский авторитетно заявляет о том, что свою

ссылку Овидий проходил не где-нибудь, а на

территории Белоруссии. Именно там римский поэт ознакомился с местными преданиями об оборотнях и на их основе написал соответствующий пассаж «Метаморфоз».

Никаких проявлений белорусского сепаратизма сочинение Шпилевского, конечно,

спровоцировать не могло. Его идеологическую направленность скорее можно обозначить как «панславянскую». Сваливая в кучу

древнерусских, польских, литовских и собственно белорусских мифологических персонажей, Шпилевский не более чем демонстрирует вклад своей малой родины в сохранение

традиции «древних русских Славян», которых

в то время благодаря РКЗ не очень-то отличали от западных.

Однако в науке «Белорусским преданиям»

Шпилевского была суждена долгая жизнь.

Фантомы были растиражированы Афанасьевым в «Поэтических воззрениях славян на

природу», вследствие чего до сих пор без труда

проникают даже в труды таких ученых, как

В. Н. Топоров и В. В. Иванов, Б. А. Успенский

и А. В. Гура.

Причина такого успеха заключается

в том, что Шпилевский очень искусно контаминирует вымысел с народными верованиями, действительно бытовавшими в Белоруссии.

Подмена, главным образом, заключается

в том, что все персонажи, о которых он пишет, — «боги» или «духи», имеющие имя,

а в ряде случаев и определенную внешность.

Иными словами, белорусы видят их воочию

среди бела дня. Например, «Белун <т. е. Белобог> — старик с длинною, но не седою бородой, в белом саване, с белым посохом». Между

тем в восточнославянской мифологической

традиции персонаж — это, как правило, пучок

признаков, часто безымянный, проявляющий

себя посредством определенных действий.

Есть, конечно, и персонажи полностью выдуманные. Шпилевский использует те же приемы, что и мифологи конца XVIII — начала XIX века, а также творчески развивает

семантику некоторых белорусских слов, зачастую оказываясь недалеко от подлинных механизмов народного мифотворчества.

Так, например, появилась зоркая «Ваструха», белорусская богиня правды.

Третья часть книги иллюстрирует взаимодействие фольклора и тоталитарного государства в СССР. Опубликованные в ней тексты можно условно разделить на две группы.

К первой категории относятся аутентичное

творчество сказителей, лояльных советской

власти, немногочисленные плачи и сказки,

которые при нормальном ходе вещей вряд ли

бы удержались в народной традиции, но были

взяты на заметку властями и растиражированы при помощи советской печати. Вторая —

плод вынужденного сотворчества сказителей

и советских фольклористов, плачи по советским вождям и героям, а также образцы таких

специфически советских фольклорных жанров, как «сказы» и «новины».

История появления этих текстов начисто

лишена романтического ореола. Не найдя в деревне того, что требовалось властям, советские

фольклористы ставят себе новую задачу, каковая в первой половине тридцатых годов активно обсуждается на всевозможных слетах и комиссиях, а затем и воплощается в жизнь.

В результате в 1938–1939 годах, много лет спустя после смерти Ленина, Кирова и Горького,

появляются посвященные им плачи — ситуация для народной традиции невозможная, —

а вместе с ними и другие, более оптимистичные образчики народного творчества. В них

сказители отзываются на радостные события

вроде открытия метрополитена или Всесоюзной сельскохозяйственной выставка («сказы»),

облекают в былинный стих биографии советских вождей и славят победы советской армии

(«новины»), в том числе и «мирное вхождение»

в состав СССР новых территорий.

Технология производства этих «образцов

народного творчества» к концу тридцатых годов была детально отработана: «фольклорист» снабжал сказителя необходимыми материалами (книгами, газетами, фильмами),

а затем редактировал или даже переписывал

полученный материал, порой отбрасывая до 3/4 исходного текста.

В спонтанно возникших произведениях

советского фольклора мы еще можем увидеть, как живая народная культура усваивала

и перерабатывала официальную советскую

мифологию. К примеру, в сказках Ленин после смерти становится покровителем рабочих

и крестьян (по ночам на заводе клепает испорченный винтик и гонит облако к полям,

изнывающим от засухи), а Чапаев — красноармейцев (обычно в критический момент боя

является на огненном коне и рубит врагов

своей серебряной шашкой). Однако в заказных текстах наблюдается уже обратный процесс. Так в плачах о погибших летчиках традиционные мотивы почти замещаются газетной лексикой тридцатых годов и обязательной похвалой товарищу Сталину за то, что тот

воспитал целую армию героев, которые заменят погибших.

Советская мифология уже давно не нуждается в фольклорных одеждах и преспокойно существует в квазиисторической форме

мифа о «золотом веке», «великой эпохе» и т. п.

Однако подделки, созданные Ганкой, Линдой

и Шпилевским, в определенных кругах популярны и по сию пору.

Для того чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на современный неоязыческий интернет-портал «Дом Сварога» и обратиться к помещенному там «Словарю языческой мифологии

славян», крупнейшему образовательному ресурсу современных российских неоязычников.

В словнике найдутся и Морена из Краледворской рукописи, и Белун из «Белорусских преданий», и там же почти целиком помещены статьи из лексиконов Глинки и Кайсарова.

Иными словами, ценность РКЗ и «Белорусских преданий» для квазинаучной системы знаний, на которой зиждется современное неоязычество, заключена не в конкретной «информации» о верованиях древних

славян, якобы в них содержащейся, а в создании прецедента. Возникает видимость того,

что правильность методов, использованных

Глинкой и Кайсаровым для реконструкции славянской мифологии, подтверждена

эмпрически. А стало быть книги их можно

считать вполне надежными пособиями для

возрождения отечественного язычества.

История «обретения» древней рукописи

также не была забыта. Похоже, что именно

ей вдохновлялись создатели «Велесовой

книги» Ю. П. Миролюбов и С. Я. Парамонов, в 1953 году объявившие миру о сенсационном научном открытии — священном

писании древних славян, которое еще в годы Гражданской войны было «найдено» белым офицером в разрушенном имении дворян Задонских, а будучи «расшифровано»,

среди прочего неопровержимо доказало

арийское происхождение славян и православной веры.