Начал работу Интернет-магазин Творческого объединения «Отечественные записки».

Уважаемые читатели и авторы.

Солженицын в восприятии Шмемана

(к идейной истории русского зарубежья 70-х — начала 80-х гг. XX в.)

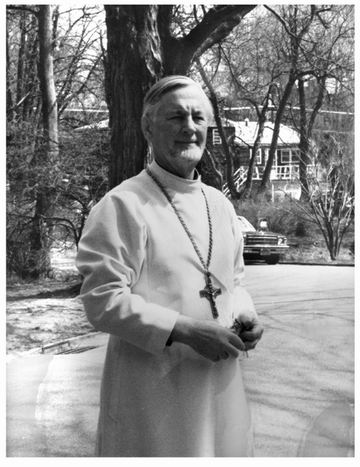

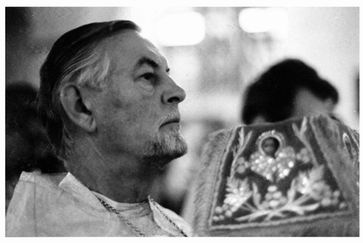

Выдающийся православный богослов, глубокий знаток русской культуры протопресвитер Александр Дмитриевич Шмеман (1921—1983) был заметной фигурой в послевоенной эмиграции. Наполовину «француз», наполовину «американец» по географии и времени проживания, никогда не видевший Родины, он жил, по его признанию, с чувством «кровной близости» с Россией и «одновременно ужаса от нее». С публикацией в России значительной части его литературного наследства, пришедшейся на первое десятилетие XXI века, интерес к Шмеману стремительно вырос. Его дневники (1973—1983) и статьи представляют собой чрезвычайно ценный источник, особенно это касается третьей эмигрантской волны, идей, которые она несла. Задача автора — осветить отношение Шмемана к личности и творчеству Солженицына — писателя и социального мыслителя.

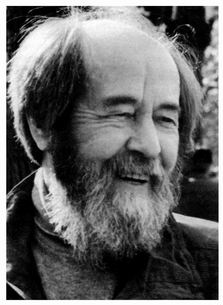

Свое понимание Солженицына как явления русской литературы Шмеман сформулировал еще до того, как писатель был выдворен из СССР (февраль 1974 г.) Статья «О Солженицыне» (Вестник РСХД, № 98, 1970) стала квинтэссенцией размышлений Шмемана на эту тему. Он отмечал «огромность», «судьбоносность» Солженицына, открывшего своим творчеством целую литературную эпоху. Ее новизна состояла в том, что автор «Одного дня Ивана Денисовича», являясь плотью от плоти реально существующей советской России, был свободен «не от советской действительности, а в самой советской действительности»[1].

Уникальность Солженицына состояла и в том, что он явился не только завершителем, но и «первым национальным писателем советского периода русской литературы». Шмемана поражала способность Солженицына-художника создавать «свой мир», живущий независимо от той «безграничной творческой диктатуры», которую он находил в творчестве В. В. Набокова. Этот «мир» вмещал в себе Россию как целое. Солженицынская Россия ставилась им в один ряд с Россией пушкинской, гоголевской, толстовской и чеховской.

Для Шмемана особенно близким в Солженицыне — «первом национальном писателе» советской эпохи — было то, что он одновременно являлся писателем христианским. Эта особенность его мироощущения тем более поражала и притягивала, ибо оно противостояло наступившему, как считал Шмеман, «распаду христианской культуры» в масштабах всего мира.

В июне 1971 года в Париже вышло русское издание «Августа Четырнадцатого». Шмеман незамедлительно откликнулся на это событие статьей «Зрячая любовь» (Вестник РСХД, № 100, 1971), оценив роман «как новый праздник русской литературы». Читая его, он открывал для себя новые, совпадавшие с собственными мировоззренческими интенциями грани дарования художника и мыслителя. Ему была близка и антимифологичность творческого посыла Солженицына. В своей миссии «экзорциста русского сознания», освободителя «от всех идолов» Солженицын восставал как против мифов о России, сотворенных Толстым и Достоевским, так и мифов эмигрантского и советского производства.

Для Шмемана главным в Солженицыне была «зрячая любовь», в которой присутствует «полное зрение, способное вместить всю правду, а не разорванные ее обрывки, идолопоклонниками всех “лагерей” выдаваемые за целое». Эта «зрячая правда» шла рука об руку с полной свободой от всякой идеологии.

Солженицынское понимание Бога и религии было безоговорочно принято Шмеманом как абсолютно совпадавшее с его собственным. Единомышленник освобождал и очищал религию от «облепившего ее маленького человеческого идолопоклонства», «от всего в сущности псевдорелигиозного и псевдохристианского в ней», от ее «политических, социальных, расовых и националистических редукций»[2].

Полное понимание и поддержку у Шмемана Солженицын нашел и тогда, когда в западной и русской эмигрантской печати увидело свет его «великопостное письмо» «Всероссийскому патриарху Пимену» (конец марта 1972 г.). Откликаясь на это выступление, Шмеман решительно поддержал протест писателя против зла «извечного мира Церкви с землей и властью». Он услышал в его «пророческом» голосе голос «гонимой, в молчании пребывающей Церкви»[3].

Последний отклик Шмемана на творчество Солженицына доэмигрантского периода — небольшая статья «Сказочная книга» (Вестник РСХД, № 108—110, 1973), посвященная первому тому «Архипелага ГУЛАГ». «Архипелаг» был оценен «как еще одна вершина в творчестве Солженицына-писателя, еще один взлет в русской и, значит, в мировой литературе». Шмеман принял авторское обозначение жанра этого произведения — «опыт художественного исследования» — и, возражая тем, кто считал Солженицына прежде всего борцом, а не писателем, отмечал его художественную природу.

Солженицыну были известны статьи Шмемана, посвященные его творчеству. Он не мог не оценить по достоинству масштаб и глубину анализа своих произведений. Но главное, что сближало позиции того и другого, заключалось, конечно, в их духовном родстве. Делясь впечатлениями от первой встречи с Солженицыным в Цюрихе (конец февраля 1974 г.), его «тайный сотрудник» и издатель Н. А. Струве в письме Шмеману передавал высказывание писателя: «Удивительно, выросли врозь, а вот как мы с о. Александром и Вами единомышленники <…> Отец Александр — он мне родной»[4].

Высылка Солженицына из СССР открыла новый этап в восприятии его личности и творчества Шмеманом. Оно (восприятие) стало более объемным, получило дополнительные измерения. Состоялось их личное знакомство, стали, хотя и не частыми, но регулярными, насыщенными содержательно встречи. Началась их переписка.

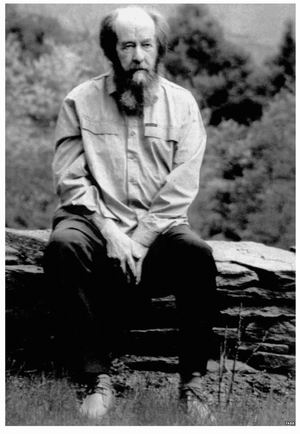

Солженицын получил теперь несравненно большую свободу для публицистических выступлений и сполна реализовал ее. Писателю предстояло определиться в своем отношении к «третьей волне» русской эмиграции — он становился ее частью. Все шире и полнее он раздвигал границы своего видения прошлого, настоящего и будущего России, и это не могло, конечно, не скорректировать то понимание личности и мировоззрения писателя, которое было у Шмемана. Однако его несогласие с писателем далеко не всегда выливалось в публичную полемику. Сдерживающими моментами были здесь, с одной стороны, близкие личные отношения, с другой — взаимная неприязнь, даже вражда между Солженицыным и «третьей волной». Однако в какую бы сторону ни менялось отношение Шмемана к Солженицыну-мыслителю, политическому, религиозному и историческому публицисту, художественная сторона его творчества оценивалась неизменно высоко. Обнаруживая в «Ленине в Цюрихе» (1975) «ленинство» самого автора, Шмеман в то же время видел в этой вещи «торжествующий талант в каждой строке». «Поразительная — не просто сила, а именно “силища”, — таково было впечатление от третьего тома Архипелага» (1976). А уж тем более от вышедших сразу девяти томов собрания сочинений Солженицына (1981), «грандиозности» этого события, способности писателя «уравновесить» своим творчеством «всю русскую эмиграцию»[5].

Их первая встреча один на один состоялась 28—30 мая 1974 года в горной Швейцарии и длилась три дня. Ни одна из историко-политических тез Солженицына, которые он донес тогда до Шмемана, не вызвала у последнего внутреннего сопротивления — шла ли речь об особой в представлении писателя остроте еврейского вопроса для России или его неприятии петровского периода и при всем том — приятии монархизма, его отвращении к демократии и в каком-то смысле внутренней близости к Ленину, хотя считал себя анти-Лениным («Вот взорву его дело, чтобы камня на камне не осталось… Но для этого и нужно быть таким, каким он был: струна, стрела…»). Уместно вспомнить в связи с этим, что в начале марта 1974 года на Западе увидело свет солженицынское «Письмо вождям Советского Союза». У Шмемана, в отличие от А. Н. Сахарова, В. Н. Чалидзе и других, не принявших солженицынского отношения к авторитаризму, не нашлось ни единого возражения против этого документа. «Пророческую» и «реалистическую» «правду» автора «Письма» он оценил несравненно выше «правды» Сахарова («весь этот рациональный, умеренный подход — все это как раз и обанкротилось в два страшных “века разума”»). «Высокие, прекрасные» устремления диссидентов казались ему не нужными. Для утверждения демократии в России требовалось правовое сознание, «соответствующая интуиция человека», но всего этого в реальности не было[6].

Но вернемся к «горной» встрече. Ни одна из черт солженицынского характера, особенностей поведения в быту, открывшихся Шмеману, не оттолкнули его, не умалили «величия» писателя. Солженицын был в его глазах целен, и в основе этой цельности лежала «целеустремленность человека, сделавшего свой выбор». Как отметит Шмеман несколько позднее, в данном случае этот «эмпирический человек» абсолютно совпадает со своим «историческим значением», масштабом своей миссии. Рядом с писателем он почувствовал себя «маленьким, скованным благополучием, ненужными заботами и интересами»[7].

Как же менялось и усложнялось тогда мнение отца Александра об «историческом» Солженицыне, Солженицыне-творце? В каких точках обнаружилось его расхождение со взглядами писателя?

Полемика Шмемана с Солженицыным возникла в первый же год пребывания писателя в эмиграции. Смелое вторжение Солженицына-публициста в церковную проблематику заронило в собеседнике определенный скепсис, выявило принципиальные его с ним расхождения. Уже послание Солженицына «Третьему Собору Зарубежной Русской Церкви» (по просьбе писателя Шмеман ознакомился с ним еще летом 1974 г.) настроило богослова и историка Церкви на критический лад. Он не принял призыва к Русской Церкви покаяться за свои гонения на старообрядцев, ставшие, как считал Солженицын, причиной катастрофы 1917 года[8].

Эта линия несогласий не пресеклась. В 1975 году появилась статья Солженицына «Письмо из Америки» (Вестник РХД, № 116), где одной из главных стала та же тема ответственности Церкви за «безумное, бесовское гонение на старообрядцев». Этот ее грех вместе с ее ролью «безвольного придатка государства» и неспособностью духовно направлять народ, утверждал автор, послужили причиной «ленинской революции».

На сей раз Шмеман счел своим долгом ответить Солженицыну публично. Полемическая статья увидела свет в следующей книжке «Вестника РХД» (№ 117). Начинается «Ответ Солженицыну» с объяснения, в чем причина столь ошибочного подхода писателя к церковной теме. Главная беда, считает Шмеман, — типичные для русских интеллигентов «невежество» и «отсутствие смирения», которые остаются присущи человеку даже тогда, когда он возвращается к религиозному мировоззрению и церковности. В «Письме из Америки» отсутствовал дух «исследования», восхищавший Шмемана в «вершинах солженицынского творчества» — «Архипелаге ГУЛАГ» и «Августе Четырнадцатого».

На сей раз Шмеман счел своим долгом ответить Солженицыну публично. Полемическая статья увидела свет в следующей книжке «Вестника РХД» (№ 117). Начинается «Ответ Солженицыну» с объяснения, в чем причина столь ошибочного подхода писателя к церковной теме. Главная беда, считает Шмеман, — типичные для русских интеллигентов «невежество» и «отсутствие смирения», которые остаются присущи человеку даже тогда, когда он возвращается к религиозному мировоззрению и церковности. В «Письме из Америки» отсутствовал дух «исследования», восхищавший Шмемана в «вершинах солженицынского творчества» — «Архипелаге ГУЛАГ» и «Августе Четырнадцатого».

Основной заряд критики Шмемана был нацелен на два утверждения писателя — нравственного характера (преследование старообрядцев — грех) и исторического (есть правота староверия и, соответственно, неправота «официальной» России, оттого и поплатившейся «самоотречением», «обрывом национальной традиции», «гибелью»). По мнению Шмемана, солженицынское обращение к народу с требованием покаяться страдало «отвлеченностью и риторичностью», ибо покаяние «уже совершилось». Гораздо более серьезным заблуждением виделась попытка автора вывести «русскую трагедию» из событий XVII века. Утверждение, что «в России староверческой ленинская революция была бы невозможна», Шмеман считал «основной ошибкой» Солженицына. Это тем более удивляло, что Солженицын в свое время открылся для него в первую очередь как мыслитель, вскрывающий губительную сущность всякого «идеологизма».

«Кто-кто другой, но Солженицын, думается мне, не может не понять, — писал Шмеман, — что если что-либо сделало ленинскую революцию в России возможной, то это как раз то, что впервые с такой силой проявилось в старообрядческом расколе, то, чего раскол был первым, но, увы, не последним “взрывом” и что так метко определил о. Г. Флоровский, назвавший раскол “первым припадком русской беспочвенности, отрывом от соборности, исходом из истории”. Именно тогда если не возникли, то впервые с такой интенсивностью проявили себя столь часто присущие русскому сознанию — как искушение, как соблазн — одержимость ложными абсолютами, легкость разрывов и отрывов, уход из истории, и это значит — из медленного подвига и делания, из ответственности, из “труда и постоянства”, — в апокалипсический испуг и утопию, неспособность к трезвенности и самопроверке, к различению духов, от Бога ли они… Потому так соблазнительно нечувствие всего этого теми, кто, зачарованные старообрядчеством как якобы чудесно сохранившимся куском подлинной, древней, неповрежденной России, за внешней верностью “старому обряду” и “быту” не различают изначального пафоса раскола как пафоса именно испуга и отрицания, не ощущают как раз новизны породившего его мироощущения»[9].

Старообрядчество породило, по мнению Шмемана, не только «нововерие», но и стало первым проявлением «идеологизма», вылилось в «один из самых роковых факторов всей дальнейшей русской истории»[10]. Этот раздиравший Россию «идеологизм» объединил старообрядческий утопизм прошлого и привитый Петром западный утопизм будущего. В последний влились нигилизм 1860-х годов, народничество 1870-х и русский марксизм 1880—1890-х годов. Завершает статью Шмеман риторическим вопросом, обращенным в первую очередь к Солженицыну: «И не в том ли историческая трагедия России, что слепой и потому разрушительный идеологизм оказался сильнее и в конце концов восторжествовал над силами светлыми, творческими и созидательными?».

Главной созидательной силой в русской истории была, по убеждению Шмемана, Церковь, та самая, которую Солженицын называл «никонианской» и видел в ней «безвольный придаток государства». Как и большинство русских церковных историков и богословов, Шмеман считал церковные реформы Петра насилием над Церковью. Но это вовсе не значит, что он не принимал Церковь синодального периода. Для него XVIII и XIX века были временем «возрождения Православия в его вселенской глубине и силе после столетий застоя, вызванного трагической судьбой православного Востока», «воцерковления русского сознания», преодоления разрыва между Церковью и культурой. Причиной же настоящей духовной трагедии Русской церкви была как раз «неизжитость в церковном сознании и церковной жизни косной инерции староверия и обрядоверия, в утробном ферапонтовском сопротивлении всему живому и подлинному, в реакционном испуге перед всякой мыслью и в гонении на них». И все-таки именно Церковь — в этом Шмеман был убежден — смогла противостоять «разгулу и торжеству сатанинской идеологии», «оказалась не падшей в страшном падении России»[11]. Другой созидательной силой, не поддавшейся «идеологизму», была сама русская культура, и прежде всего великая русская литература имперского периода. Полностью избежать этого искушения ей не удалось, но в лучших произведениях — от сотворенных Державиным и Пушкиным до солженицынского «Августа Четырнадцатого» — «идеологизм» был преодолен.

Истинный путь спасения России оппонент Солженицына видел не в утопиях прошлого или будущего, а «в духовно-трезвом собирании и претворении в жизнь всего подлинного и вечного, создаваемого ею».

«Ответ Солженицыну» при всей его содержательности был лишь видимой частью тех разногласий, которые у Шмемана накопились, тем более что он был хорошо знаком с вышедшими до «Письма из Америки» сборником статей Солженицына и его единомышленников «Из-под глыб» и первым опытом мемуаристики писателя «Бодался теленок с дубом». В конце декабря 1974 — начале января 1975 года Шмеман и Солженицын виделись в Париже. После этого в дневнике Шмемана появилось несколько записей, где он говорит о своей готовности отстаивать «услышанное» в художественном творчестве Солженицына, но и о «желании быть совершенно свободным в отношении его идеологии», которая ему «прежде всего, несозвучна»[12]. В мае 1975 года состоялась их четырехдневная, «вдвоем, в отрыве от людей» встреча в Канаде («озерная»), позволившая Шмеману составить еще более точное представление о системе взглядов своего собеседника.

Что же вынес Шмеман из долгих разговоров с Солженицыным на берегу Онтарио?

Он диагностировал три «опухоли» в его мировоззрении. «Первая и, наверное, самая важная из них — это его отношение к России, качество его “национализма”». Солженицынский национализм не был слепком с национализма Достоевского и Толстого — у них он имел «какое-то религиозное и, следовательно, “универсальное” значение» («они его так или иначе оправдывают по отношению к тому, что считают высшей истиной или правдой: мессианское призвание России в истории у Достоевского, “правда жизни” у Толстого и т. д.»). У Солженицына национализм выступает, по мнению Шмемана, всего лишь как русскость. «Эта русскость не есть синтез, сочетание, сложный сплав всех аспектов и всех “ценностей”, созданных, выношенных в России и, даже при своем противоречии, составляющих “Россию”». Русскость, воплощавшаяся у Солженицына в старообрядчестве, отталкивала Шмемана по причине не только отсутствия в ней «нравственного содержания», но и ее антиисторизма, отрицающего возможность самого развития «национального», наконец, утверждения в ней национального над личным. Понимание русскости «как самозамыкания в жизни только собою и своим» вело лишь к «самоудушению». «Для него (Солженицына. — В. К.) важным и решающим оказывается то, что, начиная с Петра, нарастает в России измена русскости — достигающая своего апогея в большевизме. Спасение России — в возврате к русскости, ради чего нужно и отгородиться от Запада, и отречься от “имперскости” русской истории и русской культуры»[13]. Шмеман не мог разделить такого видения исторического пути. По его убеждению, той России, которую Солженицын защищает и к которой он обращается, «нет и никогда не было»[14]. Подчиняя свое творчество только «русской жизни», «почвенности», «народности», он вытравляет из России все лучшее — ее «всемирность».

Другой «опухолью» Шмеман считал все определеннее бравший в Солженицыне верх «идеологизм». Превращение художника слова в идеолога, происходившее буквально на глазах у Шмемана, больно ранило его, ведь в «Архипелаге ГУЛАГ» писатель как раз изобличил идеологизм как «основное, дьявольское зло современного мира». Теперь же «идеологизм» означал у Солженицына победу «борца» над «творцом». «Это ленинское начало в нем: разрыв, окрик, использование людей, — писал Шмеман. — Это — “средство”, отделенное от “цели” (в отличие от Христа, снимающего как страшную сущность демонизма различение “средства” и “цели”, ибо во Христе — цель, то есть Царство Божие, раскрывается в “средстве”: Он Сам, Его жизнь…). Солженицыну, как Ленину, нужна, в сущности, партия, то есть коллектив, безоговорочно подчиненный его руководству и лично ему лояльный…»[15] «Идеям и идеологиям» Шмеман предпочитал «конкретное, живое, единичное»[16].

Не принимал Шмеман в Солженицыне и его религиозного сознания — это была еще одна «опухоль». В данном случае шмемановский подход может быть правильно оценен только при учете особенностей религиозности самого оппонента писателя. Он исповедовал единственно истинную, по его убеждению, религию Христа (точнее — веру в Христа), противопоставляя ей религию Бога, к адептам которой и относил Солженицына: «Творец приемлет “триединую интуицию” (Творение — Падение — Спасение). Человек сопротивляется ей, сопротивляется, в сущности, Христу. Ему легче с Богом, чем с Христом. К Богу можно так или иначе возвести наши “ценности”, Христос требует их “переоценки”. Всякая иерархия ценностей может быть “санкционирована” упоминанием Бога, только одна — абсолютно отличная от всех — возможна с Христом. Религия Бога, религия вообще может даже питать гордость и гордыню (“Мы русские, с нами Бог”). Религия Христа и Бога, в Нем открытого, несовместима с гордыней»[17]. Мы не касаемся здесь вопроса, сходились ли Солженицын и Шмеман в том, что современное христианство, и в частности православие, пребывают в глубочайшем кризисе. Заметим только, что для последнего — об этом свидетельствуют записи в дневнике — кризис был очевиден. Шмеман неоднократно возвращался в своих размышлениях к этой теме: тупик исторического православия (слилось с национализмом, является «рецидивом старообрядчества», превратилось в «бабье благочестие» и т. п.). Ему душно в этом «православизме».

Мы имеем здесь дело не только с разным пониманием православия. Шмеман иначе, чем Солженицын, выстраивал иерархию ценностей. «Его сокровище — Россия и только Россия, мое — Церковь. Конечно, он отдан своему сокровищу так, как никто из нас не отдан своему. Его вера, пожалуй, сдвинет горы, наша, моя во всяком случае, — нет. И все же остается эта “отчужденность ценностей”»[18].

Ни в одном из главных пунктов завязавшегося спора компромисс оказался невозможен. «Единоборство» продолжалось вплоть до смерти Шмемана в 1983 году. Его «восхищение» Солженицыным постоянно осложнялось «непониманием».

Одна из сквозных тем дневника Шмемана — состояние современной западной цивилизации. Лейтмотивом был «нарастающий крах» западного мира. «Духовно Запад не может не погибнуть, уже погиб и разложился»[19]. Шмеман видел здесь «свободу без нравственного этажа», демократию, в которой на смену свободе пришла «свобода наживы», «бессилие христианства» и множество других органических пороков. Можно было ожидать, что яростное неприятие Солженицыным Запада найдет у Шмемана полное понимание. Действительно, он, к примеру, без единого возражения принял речь Солженицына, произнесенную в Гарвардском университете 8 июня 1978 года. А она была настоящей «отходной» западному миру. Но вместе с признанием правоты Солженицына в суждениях его пристрастного читателя и собеседника все отчетливее звучал иной мотив, рождалась формула: «все так и все не так». Шмеман не нашел в солженицынском «антизападизме» того чувства, которое дает моральное право на обличение. «Все в этой статье, — оценивал он в 1982 году одно из выступлений Солженицына, — пронизано нелюбовью к Западу, к Америке, почти нескрываемым презрением ко всему “западному”. И это не может не почувствовать читатель. А вот в России все серьезно, все на глубине, все “настоящее”. И в семидесятилетнем владычестве большевиков повинны все — кроме России и русских»[20].

Отдавая себе отчет в том, что у них обоих отношение к современному Западу более чем критическое, Шмеман хорошо понимал, что стоят они на принципиально разных позициях. Он не мог принять этого мечтательного русофильства, почвенничества, сотериологических построений Солженицына, в которых мало было реального, отсутствовала положительная программа. «Здесь нет ни ясности, ни согласия, ни даже простого убедительного образа»[21]. России Солженицына, шедшего по стопам поздних славянофилов, Н. Я Данилевского, евразийцев, «нет и никогда не было», он ее «выдумывает», «творит».

Несопоставимо большая включенность Шмемана в жизнь Западной Европы и США давала ему право весьма критически оценивать глубину постижения Солженицыным реалий этого мира. «Не понимает и не знает Запада, особенно Америки», «поразительно упрощенные осуждения все того же злосчастного Запада», — читаем мы в дневнике[22]. Что же касается антизападности самого Шмемана, то она отнюдь не была всеобъемлющей. Это начинаешь особенно хорошо понимать, когда знакомишься с его высказываниями об Америке. Эта страна, гораздо более близкая ему, чем Европа, тоже, по его мнению, погружалась в общецивилизационный кризис, однако он ни на минуту не забывал о том, что в фундамент этого общества заложены такие дорогие для него ценности, как личность, права человека, частная собственность — не все там тонуло в «политиканстве, связях, деньгах». Как ни «скучна» была американская демократия, она все-таки являлась «великим мотором», гарантировала соблюдение «правил игры», освобождала от всякого «вождизма». Америка в отличие от остального западного мира не мыслила себя без постоянного обновления как «метода жизни». «Даже сама американская конституция в конечном итоге есть не что иное, как перманентная революция»[23]. Homo americanus с его «подспудной силой» вызывал у Шмемана уважение, симпатию.

В день инаугурации президента Картера (20 января 1977 г.) Шмеман записывает: «Нет, восхищает меня Америка, ее глубокая сущность, Америка, нашедшая — одна во всем мире! — какую-то формулу, почти чудесную, государства и общества, не превращающихся в идолов, сочетающую живую традицию (“принцип”) с жизнью… И опять думаю о Солженицыне: вот что ему надо бы смотреть, во что вникать, чему смиренно учиться. Но куда там… Учить можем только мы из-под наших развалин, которые ничему никогда нас не учат…»[24]. С удовлетворением отмечал Шмеман и то, что «в “диаспоре” Православие, впервые за много веков, получило свободу», «свободу от империй, от государственной власти, от земледельческого гетто, от этнического гетто и т. д.»[25].

Итак, в первые же годы пребывания Солженицына на Западе в Шмемане накопился значительный потенциал «внутренней» полемики с писателем. И, как мы знаем, лишь однажды эта полемика вышла наружу, в сферу публичности. Казалось бы, рано или поздно открытое столкновение не может не повториться. Однако единственная значительная (и последняя) статья Шмемана о Солженицыне (1976 г.), имела абсолютно апологетический характер. Это, конечно, требует объяснения.

Обособленное, «островное» положение Солженицына в третьей эмиграции было хорошо понятно Шмеману, но формально, статусно писатель принадлежал ей. К моменту появления писателя на Западе Шмеман уже «отпел» для себя русскую эмиграцию. «Эмиграция как целое, как “другая Россия” — кончена и должна была бы это признать…». От полувековой ее истории, считал он, останутся только те, кто был от нее «внутренне свободен, отстранен и делал свое дело»[26].

«Третья волна» не добавила Шмеману оптимизма. Он продолжал говорить о закате, «11-м часе» эмиграции и готов был согласиться с Солженицыным: «третьи: «подозрительны и ненадежны»[27]. Тем не менее он не сторонится «советских мальчиков», оказавшихся в 1970-е годы на Западе, следит за внутренней борьбой, которая идет в литературно-политических кругах последнего эмигрантского «призыва», хорошо знаком с литературной продукцией. В дневнике зафиксированы личные знакомства, встречи с наиболее активными деятелями новой эмигрантской формации — В. Е. Максимовым, А. Д. Синявским, В. Н. Чалидзе, П. М. Литвиновым Б. И. Шрагиным. Шмеман высоко ценил творчество Иосифа Бродского, пронизанные антимифологическим пафосом работы Синявского о Пушкине и Гоголе. Одна из статей Шмемана появилась в «Континенте» Максимова.

Поддерживая активные контакты с «третьеволновиками», Шмеман в то же время весьма скептически оценивал в целом их интеллектуальный, политический, организационный потенциал. Вот его характеристики: они вывезли из «своего маленького московского мирка» диссидентское «пустозвонство», не имеющее «приводного ремня ни к какой реальности»; питают любовь к одной интеллигенции и «нелюбовь к России»; не знают Запада, не понимают, в чем настоящая трагедия эмиграции; не идут дальше правозащитного принципа; не имеют «ни общей оценки прошлого, ни сколько-нибудь общего взгляда на будущее»[28]; у них нет не только «замысла», «проекта», но и бросается в глаза отсутствие там значительных людей, настоящих лидеров.

Эти оценки принадлежали отнюдь не холодному, бесстрастному наблюдателю. Стремительно нарастающий конфликт между основной группой «третьих» с ее правозащитно-либеральной установкой и Солженицыным втягивал Шмемана в эту воронку. Он должен был выбирать и в ситуации выбора пытался объяснить себе причины завязавшейся борьбы.

Мышление оказавшихся на Западе «советских мальчиков» Шмеман (себя он называл «эмигрантским мальчиком») оценивал, если использовать данное несколько позже Ю. М. Лотманом определение, как бинарное. Они знают только «безоговорочное согласие», только одну точку зрения, для них главное — «уничтожение противника», эти люди «абсолютизируют относительное», тогда как для Запада характерна «релятивизация абсолютного». Корень всех этих бед Шмеман видел в антиисторизме русского сознания, в «вечном испуге перед историей, то есть сферой “перемены”». Наиболее полно и ярко страх перед «реформой», перед Западом, эту ностальгию воплощал в своих исторических построениях Солженицын. Историософия «возвращения» с обязательным апофеозом России была, полагал Шмеман, принципиально враждебна идее свободы. «Она не нужна, если абсолютизируется прошлое, требующее только охранения и для которого свобода — опасна. Она не нужна, если будущее отождествляется с “концом”»[29]. Еще одной особенностью русского сознания Шмеман считал безразличие к «истине». Отсюда — бессмысленность русских споров, ибо далеки они от поисков истины.

Шмеман готов был, кажется, помирить «в себе» позиции Солженицына и его противников (суммарно — «Синявских»). Но «правда» писателя-идеолога была для него все-таки неудобоваримой. Солженицын, пишет он в дневнике, «во имя “своей” России выкидывает из нее половину ее исторической плоти (Петербург, XIX век, Пастернака и т. д.), предпочитает ей в качестве идеала — Аввакума и раскольников, а “Синявские” все-таки как-никак презирают всякую ее “плоть”, остаются безнадежными “культурными элитистами”. Разговор между ними невозможен не из-за аргументов или идей, а из-за тональности, присущей каждой установке. Солженицыну невыносим утонченный, культурный “говорок” Синявского, его “культурность”, ибо не “культуру” он любит в России, а что-то совсем другое. Какую-то присущую ей “правду”, определить которую он, в сущности, не способен, во всяком случае в категориях отвлеченных, в мысли, но по отношению к которой всякая “культура”, особенно же русская, кажется ему мелкотравчатой. В своей “антикультурности” он, конечно, толстовец, Синявскому же ненавистна всякая “утробность” и из нее рождается утопизм, максимализм, преувеличение. В истории, на земле возможно только культурное “возделывание”, но не “преображение” земли в небо. Условие культуры — свобода, терпимость, принципиальный “плюрализм”, моральная чистоплотность, “уважение к личности”»[30].

Не примыкавший ни к одной из «партий» (и не разделявший при этом идеологии и историософии Солженицына), Шмеман был застигнут врасплох — жена писателя обратилась к нему (20 ноября 1979 г.) с просьбой защитить Александра Исаевича от нападок «Чалидзе, Синявского и tutti quanti». Шмеман без колебаний встал на сторону писателя. Приемы его оппонентов казались ему «низменными», «отвратительными». Но жанр апологии, в котором предстояло выступить, не допускал предъявления счета Солженицыну. Сохранить в данном случае собственное лицо, не пойти против совести можно было, только предложив принципиально иную шкалу оценок — не политико-идеологическую, которой пользовались противники Солженицына. Эту задачу и решал Шмеман в статье «”На злобу дня” (О Солженицыне и его обвинителях)» (Вестник РХД, № 130, 1979).

Автор привел в ней главные пункты обвинений из враждебной Солженицыну эмигрантской прессы: вождь «новой русской правой», антидемократ, антизападник, изоляционист, враг правозащитников, свободы прессы, националист, идеализирует старую Россию, ненавидит Февраль (а не Октябрь), хулитель Америки, проповедник русского православного мессианизма. Почти под каждым пунктом Шмеман мог подписаться, о чем свидетельствуют записи в дневнике. Однако ярлыки, которые навешивали на Солженицына его противники с их «карикатурно-упрощенной и банальной схемой», были ему неприятны. Слишком многие, считал Шмеман, не видят главного в творчестве Солженицына с его «опытом небывалого, неслыханного духовного кризиса, в который стремительно погружается современное человечество». «Суть же этого кризиса, — писал он, — в отрыве современного человека от того высокого самопонимания, того знания им своей духовной природы, которыми плохо ли, хорошо ли (чаще плохо, чем хорошо), но жил человек на протяжении веков и которыми — несмотря на все свои падения, измены и преступления — мерил себя и свою жизнь. В отрыве этом <…> не только тускнеют, но и извращаются те действительно высокие священные ценности — личность, свобода, права, в нечувствии или даже в отрицании которых обвиняют Солженицына. Извращаются потому, что только из этого высокого самопонимания они родились, и только в нем раскрывается их подлинный смысл. Они не снизу, а свыше, а если от этого “свыше” они отрываются и становятся самодовлеющими, то неизбежно начинается их разложение»[31]. Шмеман, в сущности, возвращался к финальному тезису своей первой «солженицынской» статьи — тезису о богоотступничестве современной культуры, против чего восстал «одинокий человек», «русский», «христианский» писатель.

На его взгляд, Солженицын с его приматом религиозно-нравственного начала над правовым неуязвим для либеральной критики. Духовное бессилие Запада перед тоталитаризмом, указывал Шмеман, и стало причиной того, что «права» оторвались от «трансцендентности», от «высоких обязанностей». Этот отрыв был следствием рационализма. При всем том в отношении Солженицына к правам и свободе как таковым не было враждебности. Речь может, по мнению Шмемана, идти только о неприятии писателем «искажений» этих принципов, «злоупотреблений» ими как на Западе, так и в досоветской России.

В случае Солженицына по отдельности оценивать его политические взгляды, его литературные достижения и его гражданские заслуги не было никакого смысла. Для Шмемана писатель был «всецел и неделим».

Отвергал он и любые попытки свести солженицынскую «обращенность к России» к «утробному национализму», «русскому мессианству», «изоляционизму». Если эту обращенность и можно было назвать «национализмом», то лишь условно, поскольку для него не было «двух мер — одной для своего народа и другой для всех других». «Вопреки знаменитой тютчевской строчке, — пишет Шмеман, — Солженицын оценивает, разгадывает и объясняет Россию при помощи “общего аршина”, того самого — духовного, нравственного, к правде отнесенного, с которым подходит он ко всем народам и ко всему миру»[32].

Дневник донес до нас оценки Шмемана своей статьи «О Солженицыне и его обвинителях». Закончив ее, 11 декабря 1979 года он записал: «Статьей умеренно доволен». Через два дня после ее отсылки (Н. А. Струве, 20 декабря 1979 г.) он был уже не так уверен в уместности предпринятого шага. «И как всегда, сомнения, нужно было ли это, и то ли это, что нужно, и так ли, как нужно…»[33].

Сомнения Шмемана объяснимы. Россия, какой ее видел Солженицын, представлялась ему одной из тех «формул», «редукций», за которые держится русская эмиграция. Он осознавал и то, что, отвергая «редукционизм» критиков Солженицына, сам прибегает, в сущности, к тому же методу в его защите. «Мое крайне упрощенное, почти к прописям сведенное определение главного в солженицынском творчестве», — это признание прозвучало в статье[34]. Была еще одна причина чувствовать неловкость своего положения. Ввязавшись в схватку на стороне Солженицына, Шмеман невольно оказался частью «партийной, лагерной целостности». И это было ему противно.

Итак, личное и идейное пересечение Шмемана и Солженицына оказалось значимым для обоих. Не ошибемся, если скажем: в большей степени для первого. Шмеман продемонстрировал способность «схватить» явление Солженицына во всей его многогранности и по достоинству оценить вклад писателя в русскую и мировую литературу. Огромный художественный талант Солженицына, христианская основа его мировоззрения, любовь к России, антикоммунизм и даже неприятие Запада — все это Шмеман не мог не оценивать высоко. Однако тут же обозначились и линии достаточно серьезных расхождений между ними. В основе их лежала, конечно, разность социального и культурного опыта.

Православный священник и богослов, считавший себя частью русского народа, Шмеман все-таки был укоренен на Западе и как личность в значительной степени сформирован западной культурой. Отсюда — апелляция «русского европейца» к послепетровской России, ее «всемирной отзывчивости», несмотря на признание тупика, в который зашел европейский рационализм. Отсюда и постановка Православия «без границ» выше России. Здесь же надо искать причину той непоследовательности, которая характерна для шмемановской критики политико-юридических форм современного западного мира. Локалист-почвенник, не искушенный в тонкостях богословия, Солженицын выглядел неуклоннее в идеализации допетровской старины, старообрядчества и обличении западной «лжи».

Разумно ли прикладывать идеологическое измерение к спору Шмемана с Солженицыным? Может показаться, что это некорректно, ведь Шмеман неустанно отвергал идеологию как таковую, ставя превыше всего истины христианства. Но невозможно пройти мимо многочисленных высказываний мыслителя в защиту свободы, шла ли речь об истории, христианстве, его православной ветви. К месту здесь напомнить, что Шмеман был убежден — «самая “падшая” собственность ближе к замыслу Божьему о человеке, чем злостное равенство». Американская демократия еще не потеряла в его глазах привлекательности. За всем этим, несомненно, угадывается либеральная основа общественно-политических воззрений Шмемана. Этот глубинный либерализм, рядом и в родстве с которым стоял религиозно-нравственный императив, и был помехой, мешавшей Шмеману согласиться с «правдой» Солженицына — социального мыслителя.

[1] Шмеман А., прот. Собрание статей. 1947—1983 / Сост. Е. Ю. Дорман; Предисл. А. И. Кырлежева. М., 2009. С. 762.

[2] Шмеман А., прот. Собрание статей. С. 780.

[3] Там же. С. 781—782.

[4] Шмеман А. Дневники. 1973—1983. 2-е изд., испр. / Сост., подгот. текста У. С. Шмеман, Н. А. Струве, Е. Ю. Дорман; Предисл. С. А. Шмемана; примеч. Е. Ю. Дорман. М., 2007. С. 77.

[5] Шмеман А., прот. Дневники. С. 215, 257, 605.

[6] Там же. С. 89, 92.

[7] Там же. С. 98—103.

[8] Шмеман А., прот. Дневники. С. 108 (25 сент. 1974 г.).

[9] Шмеман А., прот. Собрание статей. С. 804.

[10] Шмеман так определял суть идеологизма и идеологии: «Идеологизмом я называю сам факт плененности и одержимости сознания идеологией, сущность которой всегда в сочетании отвлеченной и утопической идейной схемы с абсолютной верой в ее практическую “спасительность” и с фанатическим волевым подчинением ей действительности» (Там же. С. 805).

[11] Там же. С. 808.

[12] Шмеман А., прот. Дневники. С. 147.

[13] Там же. С. 191—192.

[14] Там же. С. 488.

[15] Шмеман А., прот. Дневники. С. 192—193.

[16] Там же. С. 189.

[17] Там же. С. 193.

[18] Шмеман А., прот. Дневники. С. 183.

[19] Там же. С. 147 (27 янв. 1975 г.).

[20] Там же. С. 632.

[21] Там же. С. 489—490.

[22] Там же. С. 368, 467.

[23] Шмеман А., прот. Дневники. С. 500.

[24] Там же. С. 325.

[25] Там же. С. 632.

[26] Там же. С. 85, 115.

[27] Там же. С. 313.

[28] Шмеман А., прот. Дневники. С. 115, 333, 360, 399.

[29] Там же. С. 480.

[30] Там же. С. 473—474.

[31] Шмеман А., прот. Собрание статей. С. 816.

[32] Шмеман А., прот. Собрание статей. С. 819.

[33] Шмеман А., прот. Дневники. С. 495, 496.

[34] Шмеман А., прот. Собрание статей. С. 819.