Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

Формат казармы

Путешествуя по России весной и осенью в плацкартных вагонах, невольно оказываешься в точке пересечения двух встречных людских потоков — здесь новобранцы встречаются с возвращающимися домой отслужившими солдатами. Пассажиры охотно угощают и тех и других чем бог послал, ободряют новобранцев словом, а дембелей стопкой. Все делятся впечатлениями, наставлениями, воспоминаниями, переживаниями.

И все разговоры, как правило, в это время межсезонья вертятся вокруг армейской службы — границы, разделившей всех мужчин на служивших и не служивших, а жизнь служивших мужчин на «до» и «после». Вспоминается всегда в этих разговорах смешное и героическое, все гадкое из армейского опыта не поминается. Ритуал в результате сводится к оправданию и одобрению такой армии, какая она есть, — с дедовщиной и уставщиной, бардаком и «марафетом», муштрой, маразмом, пытками, беспределом.

Когда фарш благословляет мясорубку

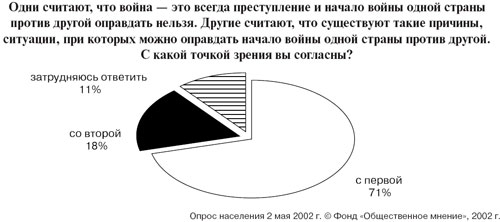

Эту странную апологию демонстрируют и результаты массовых опросов, особенно проводившихся в глубинке, обнаруживающие высокий процент молодых людей, заявляющих о своем желании добровольно служить в принудительной армии. Эти результаты выглядят странными только на первый взгляд.

Рассуждающие об армии как о «школе жизни», вообще-то, в курсе всего, что там творится. Более того, они апологизируют не идеальную, а реальную армию, основанную на двух системах организованного насилия — формальной, в которой репрессия применяется от имени закона, и неформальной — неограниченной в мерах воздействия на тело и психику системе принуждения.

Понять, каким образом такие реалии воинской службы в современной России, как чистка чужих сапог и стирка чужих носков, надраивание зубной щеткой унитаза, принимание замысловатых поз по щелчку-команде двадцатилетних «дедушек» и прочие унизительные и даже душепагубные упражнения «делают из пацанов настоящих мужчин», невозможно без семиотической интерпретации самого акта ритульного унижения.

Если в армию хочет потенциально гражданский, стало быть гражданское общество милитаризовано. Другой вопрос — как оно милитаризовано? Думается, что общество милитаризовано так, как служить собираются эти люди. Между тем в системе ценностей апологетов армии добросовестная служба презирается не менее, чем попытки уклонения от нее вообще.

Человек, относящийся к армии рационально, например тот, кто пытается добросовестно и дисциплинированно выполнять предписанные уставом обязанности, встречает со стороны сослуживцев резкое неодобрение. С общественной точки зрения он «прогибается», «рубится» и «рвет жопу». Добросовестный солдат — это «жопарванец». Но «жопарванец» — неправильный солдат. А «правильный» солдат должен пребывать в постоянной конфронтации с командирами, игнорировать их приказы, а при невозможности — выполнять спустя рукава. Сила, удача и компетенция «правильного солдата» основана не на выполнении официальных правил, но на способности их нарушать.

Такое отношение к службе отражает солдатский фольклор: «Служба — это первая брачная ночь: как ни крутись, все равно вые...ут»; «Нае…и ближнего своего, ибо он нае…ёт тебя»; «В армии не крадут, в армии находят, но не теряют, а прое…ывают»; «Куда солдата ни целуй, у него всюду жопа»; «Дембель не коммунизм, ударным трудом не приблизишь»; «Прежде чем взяться за тяжелую работу, посмотри вокруг — где рядом должно быть плечо товарища»; «Чем быстрее ты выполнишь одну работу, тем быстрее тебе дадут другую».

Едва ли не важнейшая забота срочнослужащего — отбыть срок, избыть время, с чем связаны разнообразные стратегии, также богато представленные в фольклоре: «Солдат спит — служба идет», «Масло съели — день прошел», «День прошел — ремень пониже, дембель стал на день поближе» и мн. др.

Отношение к службе, сквозящее в этих максимах, восходит к системе ценностей русской общины, где все, что имело отношение к формальному, нормативному, официальному, воспринималось как ложное. И напротив, любая неформальность, неофициальность, ненормативность служила критерием истины[1].

Люди в формальной ситуации (к которой относится и социологический опрос) озвучивают общепринятые точки зрения. Не для того, чтобы ввести в заблуждение этнографа или социолога. В формально правильной версии или мнении суммируется и усредняется все многообразие мнений, под знаменатель которых человек подгоняет и свое собственное, которое он просто не считает значимым в данной ситуации. Говорить в официальной ситуации то, что человек действительно думает, он считает неуместным и не тактичным. Он же знает, как надо правильно думать! Так что «желаю служить в армии», высказанное напоказ, следует трактовать как «желаю желать желаниям подлежащее».

Насилие. Цена и ценность

В этом не было бы ничего удивительного, когда бы применительно к армейской службе желание принять общепринятое не было сопряжено с лично несомыми «тяготами и лишениями». Оправдание «тягот», однако, выражается и в обстановке сугубо неформального общения, т. е. переживается глубоко лично. Структура индивидуальных когнитивных алгоритмов психологической адаптации к агрессивной информационно-смысловой среде зависит от интеллектуального развития личности.

Не склонная к рефлексии личность в армии принимает насилие как условие примитивного общественного договора, по которому объект физических пыток и унижений получает право в свою очередь пытать и унижать, и находит в нем психологическую компенсацию, которую путает со справедливостью. Рефлексиру ющие же субъекты с тонкой духовной организацией благословляют собственные пытки, за то что благодаря им вследствие адаптации их сознания к абсурду иррационального насилия пытаемым открываются некие трансцендентные смыслы.

— Я не знаю, был ли этот опыт однозначно вреден. …Я иногда думаю, испытание традиционных ценностей таким жестким способом, такой кислотой, может быть, им на пользу. Иначе мы бы давно уже погрязли с вами в постмодернизме, где все равно всему. <…> Хотя я сейчас это говорю, уже 15 лет как отслужив, толстый и относительно благополучный, и можно подумать, что я кого-то к этому призываю, но для человека вот такой опыт, как армия, может оказаться важной верификацией евангельских истин, — рассуждает обозреватель культурных процессов Дмитрий Быков в эфире «Радио Свобода», оценивая свое «духовское» унижение в парадигме христианского духовного смирения…

— Но, с другой стороны, если говорить совсем примитивно, хотел бы ты, чтобы твой сын прошел армию, или мой сын? — журналист Александр Костинский пытается установить степень приемлемости данного способа «верификации истин» в системе взглядов своего оппонента.

— Нет, никогда! [2]

Апологизация того, чего не желал бы собственным детям, основывается не на рациональных соображениях, а на личных экзистенциальных переживаниях. Армия по своему предназначению — не есть «школа жизни». Вообще-то ар мия — это «школа смерти». В ней учат убивать и умирать. Но насилие в армии освобождено от моральных оценок самим обществом. Моральные эмоции блокированы самим социально-экстремальным статусом военнослужащего, и это не проходит даром для сознания. В результате современные люди, члены общества, гордящегося своей высокой духовностью, получившие среднее образование и признанные медицинской комиссией вменяемыми, здоровыми и пригодными к строевой воинской службе, вступают друг с другом в отношения внеэтические:

Мать заболела очень сильно. Письмо пришло заказное. Сержанты, офицеры вскрывают письма. Кому-то деньги приходят, они себе все деньги забирают. Они прочитали, что у меня мать болеет, и говорят: «Ну, что будешь теперь с собой делать?» — «Отстаньте от меня!» - «У тебя маманя заболела, смотри, как бы она не сдохла!» Они сели и стали смеяться над письмом, а потом мне отдали. Я просил, чтобы домой съездить к матери, она в больнице лежала. Мне не дали. <...> Ночью, когда они уже улеглись, в четвертом часу, я хотел себе в вену воздух шприцем пустить, а шприц взял в перевязочной. Пацан с моего призыва встал в туалет, зашел на кухню воды попить и увидел, что у меня в руках шприц. Он у меня его вырвал: «Ты дурак, что ли? Не делай этого, будешь ты еще из-за кого-то себя гробить. Лучше убеги». <...> Потом, когда они все пошли в курилку, а я пошел, типа, в туалет за казарму, и там кто-то из пацанов сказал, что я побежал. Меня сразу прихватили. Даже до железной дороги не успел добежать. Били не сильно — просто попинали меня ночь и утром еще попинали — и все. Сказали, что «ты никуда не убежишь, потому что отсюда сбежать невозможно, на электричку ты не сядешь, а где трасса находится, ты не знаешь, поэтому бесполезно»[3].

История вполне типичная. Военная смерть, по словам Алексея Левинсона, «безнаказанно причиняемая и безвинно принимаемая», оказывается не страшной, потому что фундаментальные этические категории в солдатском сообществе теряют свою ценность, и соответственно теряет ее и сама жизнь[4]. «В армии, как в нормальном антимире, где смерть является высшей ценностью, — развивает эту тему Дмитрий Быков, — все человеческое подвергается осмеянию: любишь мать — тебя за это высмеивают, любишь девушку — тебя за это высмеивают, любые проявления добра, человечности...»[5]

Некий младший сержант с первого года службы принял все правила дедовщины. Он, как говорится, «всосал службу» и удовлетворял бытовые потребности своих дедов качественно и проворно — «не тормозил». Деды его особенно не обижали, и жил он хорошо. Он, по его собственному выражению, «совесть сдал в каптерку», но свое состояние постоянного унижения переживал, и в качестве психологической защиты изобрел себе прямо-таки философскую систему аргументов, которая мне запомнилась примерно так:

Я нахожусь в системе, которая для меня не ценна. Следовательно, живя по ее законам, я сам для себя ценности не представляю и, как носитель человеческих ценностей, как бы не существую. Эта ситуация временна, и за это время моя задача — выжить физически, чтобы по ее окончанию, перейдя в ценный для меня гражданский социум, заново начать воспроизводить ее ценности. А пока что целесообразно «совесть сдать в каптерку»[6].

Объект репрессии, в попытках сохранить собственную субъективность, выступает от имени его подавляющей силы. «Не меня забрали, а сам пошел». Субъект репрессии спасает собственную психику путем трансформации смысла собственных действий словами-масками: вместо «пытаю», «унижаю», «избиваю» — «воспитываю», «объясняю политику партии», «придаю ускорение».

Мощным адаптивным инструментом оказываются разнообразные приемы семантической трансформации смыслов, и прежде всего абсурд, фольклорно оформившийся в жанр «армейских маразмов». В каждой единице этих фольклорных текстов пересекающиеся и сочетающиеся в гротескных формах разноплановые смыслы и категории превращаются в пародию на самих себя. В том числе насилие. Это же абсурдное насилие! Поэтому на насилие в армии и в зоне обижаться не принято — абсурдное, значит не настоящее. Обидеться — значит разрушить символический (культурный!) статус доминантных отношений. Лагерное выражение «обиженных e…ут»[7] заключает в себе семиотическую максиму и может быть дешифровано следующим образом: «Отказ от символического акта может быть лишь в пользу физиологического».

Креативная репрессия

Актуализация физиологического в качестве символического говорит о том, что трансформация социальных смыслов происходит на уровне архетипических структур сознания, для которых образ тела тождествен образу мира, так же как во всех космогонических мифах.

В результате мы наблюдаем воспроизводство архаических мифоритуальных алгоритмов, реактуализующихся в качестве нормативно-правовых систем, организующих социальное взаимодействие в коллективах с низким уровнем социальной интеграции. Так в общественном сознании иррациональное насилие дедовщины сливается с законным принуждением к «почетной обязанности». Подавление личности в режимном сообществе воспринимается как инструмент инициации в ее первобытной логике («умирает ребенок, рождается взрослый»). Массовый опыт унижения личности (как в качестве объекта, так и субъекта) в армии является завершающим этапом процесса социализации личности, готовящейся к жизни в тоталитарном обществе. Человек, в юном возрасте перенесший пытки и научившийся пытать, в зрелом возрасте оправдывает тоталитарную макросистему как структуру собственной личности.

«Главная цель армии, — как верно заметил Дмитрий Быков, — это никак не защита внешних рубежей. Это соответствующее репрессивное воспитание населения, при котором это население должно превратиться в абсолютный фарш. Вот это та школа, та инициация, …не пройдя которую, человек не может считаться полноценным гражданином. <…> Человек из армии приходит, немножечко вытравив из себя человеческое... После этого он абсолютно готов к советской или российской жизни»[8].

В апологии бессмысленно репрессивной армии проявляет себя стереотип власти в российском исполнении[9]. В сознании россиян власть легитимна тогда, Константин Банников № 5 2005 234 когда она произвольна, т. е. до тех пор, пока она осуществляет произвольное, иррациональное, абсурдное насилие, и чем выше степень произвола и абсурда, тем легитимнее власть в российском сознании. И наоборот, когда власть пытается быть гуманной, либеральной, тогда она теряет легитимность. Поэтому в России, являющейся по своей Конституции демократическим государством, понятия «демократия» и «беспорядок» путают даже социологи[10].

Репрессия в милитаризированном сообществе осознается как креативное начало, социообразующая ценность, оправдывающая человеческие жертвы как «издержки производства». Более того, осознание своей причастности к ее метасиле может быть комфортно не только для массы, от имени которой осуществляются репрессии, но и для конкретной личности репрессируемого, поскольку придает ей смысл. Жертва в результате акта репрессии сливается с репрессивной силой и, видя в ней расширение собственного конечного существования, получает если не мазохистское удовольствие, то, по крайней мере, утешение. «Умер, а дело живет…» Такой человек «быть может, даже захочет помочь следствию сфабриковать собственный смертный приговор, если только не тронут его положения как члена движения, не поставят под сомнение его принадлежность к нему»[11]. Способность подвластных жертвовать своим частным физическим существованием ради его идеалистического расширения в партиях и движения репрессивная власть использовала для стимуляции самообвинений в пору больших репрессий: «Если вы сочувствуете советскому правительству, докажите это на деле. Нам нужны ваши признания»[12]. Оправдание репрессий жертвами репрессий — лишь один пример антропологии русского тоталитаризма.

Оправдание дедовщины жертвами дедовщины — другой ее пример, воспроизведенный в завершающейся, посттоталитарной, согласно периодизации Х. Арендт, фазе советского государства.

В постсоветской фазе армия осталась одним из немногих квазитоталитарных институтов, человеческие отношения в котором оказались практически без изменений. И все-таки что-то в них меняется.

Учащение случаев убийств и самоубийств в армии постсоветского периода, на мой взгляд, — не иллюзия, возникающая в результате перемен в работе СМИ, которые пишут о том, о чем не писали раньше. Если бы мы располагали объективной статистикой, она скорее всего показывала бы, что во времена Советского Союза убийства и самоубийства в армии были скорее исключением, а сегодня скорее правилом. И дело не в том, что в постсоветской армии возросла степень «отмороженности» военнослужащих в связи с падением престижа службы, коррупцией военной бюрократии и допризывной криминализацией молодежи.

Рост числа трагических конфликтов, когда люди, оказавшиеся в армии объектом издевательств и насилия, расстреливают целые подразделения, а потом кончают с собой ради того, как пишут некоторые из них в своих предсмертных записках, чтобы оставаться людьми, на мой взгляд, говорит о том, что в современной армии множатся случаи противостояния обеим системам организованного насилия. Все чаще в армейской мясорубке оказывается личность, которая не желает становиться фаршем. Пока в обществе нет реального гражданского контроля за расследованиями военных преступлений, которые обычно ведут прямые начальники военных преступников — те, кто должны делить с ними ответственность, общество не будет располагать и серьезными аналитическими материалами. Однако, судя по таким источникам, как солдатские письма, записки, фрагменты отдельных служебных расследований, людей, не желающих обслуживать ни дедов, ни офицеров и готовых убивать и погибать за свое право не быть быдлом, в современной российской армии становится все больше. Эти изменения приходят в армию извне. В армию пошло «не поротое поколение».

В «кольце врагов» или в плену фобий?

Раздвоение сознания между национальными и общечеловеческими ценностями россиян демонстрируют массовые опросы, показывающие, что люди в общем-то смутно понимают, что такое патриотизм. 32% россиян ограничиваются общими словами о любви к Родине, пытаясь компенсировать недостаточность конструктивных представлений пафосом, и наделяют само по себе емкое понятие «любовь к Родине» эпитетами: «безоглядная», «искренняя», «бескорыстная», «беззаветная», «беспредельная», «безоговорочная», видимо ощущая, что просто любви к Родине для патриотизма недостаточно. Поэтому любовь к Родине «патриотического» типа большинство респондентов описывает через негативное «не»: «не продавать Родину, не эмигрировать» и т. п.

Другие респонденты (24%) понимают патриотизм не как чувство, а как действие, причем героическое, которое можно предпринять, когда Родине угрожает опасность, когда она нуждается в защите («это защита своей страны при угрозе внешнего врага»; «человек по своему желанию идет, например, на войну»; «это когда тебе говорят: надо встать ночью и идти защищать Родину»). Еще 5% опрошенных, как бы продолжая эту мысль, говорят о готовности к самопожертвованию как о непременном атрибуте патриотизма («жертвенность во имя своей страны»; «отдаст душу за Родину»; «жертвоприношение в ее честь»; «сложить голову во имя Родины»).

По мнению 4% участников опроса, патриотом является человек, который пассивно гордится своей страной («национальная гордость»; «чувство гордости за свою страну»). В результате опроса возникает ощущение, что для подавляющего большинства россиян патриотизм представляет такую же абстрактную и декларативную ценность, как и служба в армии, которую все любят, но никто без принуждения не служит, или классическая литература, которую все чтят, но никто не читает.

В логике негативной идентичности любовь реализуется через ненависть, как утверждение — через отрицание, поэтому для патриотизма по-русски нужны враги, погибая в битве с которыми только и можно проявить свой патриотизм. Русский патриотизм — патриотизм не жизни, а смерти — «нас учили не жить, нас учили умирать стоя»[13]. Этим он похож на патриотизм патриотов-смертников из других, конкурирующих за лавры «единственно верного учения», культур[14]. Однако, к счастью (благодаря качественному состоянию «культуры-напоказ», раздвоению идеального и реального и т. п.), деструктивность русского патриотизма ограничивается декларациями и символическими демонстрациями. Русскому «положено» любить Родину не просто так, а «безоглядно», «бескорыстно», «беззаветно», «беспредельно», «безоговорочно». Ключевое слово «без». Оно привносит в качественное содержание любви семантическое отсутствие. Иногда семантическое отсутствие регистрируется и социологическими опросами.

Когда участникам того же опроса предложили список из 25 слов, обозначающих различные ценности, и попросили выбрать три наиболее важных для них понятия, «патриотизма» среди актуальных ценностей не оказалось — патриотизм отметили всего лишь 3% опрошенных. А первые места заняли нормальные конструктивные общечеловеческие ценности — «безопасность», «мир» и «семья», получившие соответственно 33%, 32% и 31% голосов[15]. Дело в том, что когда «Родина, как свинья, жрет своих сыновей»[16], патриотизм вполне закономерно не ассоциируется в общественном сознании ни с «миром», ни с «безопасностью», ни с «семьей». Судя по исследованиям социологов, большинство граждан устало умирать за Родину. Только подумать об этом вслух все еще способно лишь меньшинство.

То есть мы все — нормальные люди, но для понимания этого нам нужны люди-антиподы. Желательно, чтоб они были столь же глобальные, как и наши притязания на мировую миссию, — как минимум «враги народа», как максимум «рода человеческого», относительно которых русские привыкли проявлять свои высшие добродетели. Например, мессиански спасать заведомо неблагодарный мир. Для иллюстрации того, как эти переживания актуализируются в индивидуальном сознании при встрече обывателя с внешним миром, приведу наблюдения за соотечественниками из собственных европейских путешествий:

«Мы спасли Европу от монголо-татарского ига, а они нас не любят», — переживала женщина из «челноков», обсчитанная на вещевом рынке под Парижем.

«Мой дед вас от фашизма спасал, а вы мне тут руки крутите!» — кричал нелегалгастарбайтер, арестованный при мелкой краже в центре Берлина.

«Да вы с нами еще за Вторую мировую не рассчитались», — выступал аналогичный персонаж в аналогичной ситуации.

«Нет, ты смотри, как эта сука на нас, русских, косо смотрит. На буржуев своих подругому смотрит», — бурчал в адрес официанта некто в тренировочных брюках в ресторане пятизвездочного отеля французского курорта Шамони.

В российской ментальности пересекаются интенции к мировой экспансии («мы — лучшие») и синдром аутсайдности («нас никто не любит»). Естественно, не любить лучших могут только выродки. Но они, естественно, вовне.

Русская литература, как и «кухонные разговоры» или речи таксистов, буквально пронизана душераздирающими переживаниями абсурдности собственного бессмысленного положения «здесь и сейчас», «в кольце врагов», «брошенного, забытого, одинокого», которое в ракурсе онтологических смыслов и трансцендентных истин оправдано, как прекраснейшая из жертв.

Этот мессианский архетип ясно просматривается в типическом альбоме дембеля, который не просто «охраняет покой того парня, который спит с его девушкой», но муссирует эту тему со страстью мазохиста-эксгибициониста. Участь солдата, несущего свою миссию в экзистенциальном одиночестве, в окружении внешних и внутренних врагов, забытого и друзьями и подругами, жертвенно прекрасна.

Таким образом, русскому человеку враг — первый друг. Без него он не понимает, «кто виноват» и «что делать». Виноват, естественно, антагонист, и главное, что следует делать, — культивировать собственный протагонизм.

Постсоветский исторический период характеризуется значительной интеграцией России в мировое сообщество, следовательно, еще большей неопределенностью с образом внешнего врага, впрочем, как и стратегического партнера. Не с этой ли неопределенностью связана активизация поиска врага внутреннего?

«Патриотизм — это просто: “Убей иноверца”. Эта трещина проходит через мое сердце», — спел Борис Гребенщиков в первой песне альбома «Сестра Хаос» и получил от президента орден «За заслуги перед отечеством». Действительно, нет перед нашим отечеством большей заслуги, чем вскрывать его фашизоидные гнойники, которыми наше многострадальное отечество в последнее время покрывается с катастрофической быстротой.

Социологам удалось произвести достаточно точный замер уровня ксенофобии в общественном сознании россиян и проследить в динамике его развитие. В 1989 году, по данным ВЦИОМ, лишь 13% населения обнаруживало склонность винить в своих бедах врагов, и большинство возлагало ответственность за свою судьбу, судьбу своих городов и своей страны на самих себя. На это же время приходится пик исторической рефлексии россиян, и в общественной мысли слышалась тональность покаяния — мощный индикатор исторической ответственности. Но ей так и не было дано реализоваться в качестве новой ментальной парадигмы новой исторической эпохи, как это произошло в германском общественном сознании вследствие поражения во Второй мировой войне. Российское массовое сознание по-общинному целостно конвертировало историю в мифологию. Уже к 1992–1993 годам россияне ничего не хотели слушать о своей «плохой», т. е. демифологизированной, истории и сосредоточились на традиционном вопросе «кто виноват?». А источник столь глобальной вины не может происходить из отдельных качеств виноватого, но лишь из его самой природы антипода, которую удобно и наглядно можно представить в знаках иноэтничности. Перезагрузка архетипа «врагов рода человеческого» завершилась под взрывы московских домов в 1999-м, и общество вновь оказалось мобилизовано на борьбу с «мировым злом», не слишком интересуясь тем, кто же все-таки стоит за этими взрывами.

Патриотическая риторика в России — всегда военно-патриотическая — следствие фобий, которыми страдает «закрытое общество» при контакте с внешним миром. Она традиционно строится на эксплуатации образов врага[17]. В со стоянии тотальной мобилизации на борьбу с «мировым злом» люди, страдающие дефицитом средств позитивной самоидентификации, склонны считать патриотизмом любое проявление агрессии против иноверцев, инородцев и всего остального «ино-» вообще. Они не знают, кто они, но хотят быть кем-то. Им страшно и одиноко в мире, в котором они не знают правил выживания, и они сбиваются в стаю.

Фобии разлиты в социуме неравномерно. Они не слишком заметны в консолидированных позитивными факторами социальных стратах, ориентированных на развитие связей с внешним миром, но в стратах, обреченных на кастовую или корпоративную самоизоляцию (в люмпенизированных слоях, в кругах потомственного офицерства, политических элитах), они проявляют себя в полной мере. В сообществах, которые я называю «экстремальными», в силу экстремальности факторов их самоорганизации (системное ритуализированное насилие), эти фобии проявляют себя в гротескных архетипических формах.

Тело на госслужбе

Бывшему зеку, ставшему нобелевским лауреатом, — Иосифу Бродскому тема социальных инверсий была вполне близка. «Кремль маячит, точно зона, говорят в миниатюре», — транскрибировал он на российский манер архетипическую изоморфность «принцев и нищих». Тему, надо сказать, всегда актуальную, радующую ту часть российского электората, которая воплощение принципа социальной справедливости видит исключительно в перспективе сумы и тюрьмы для всех и для каждого, вне зависимости от правового, гражданского и финансового состояния.

Пародируя этот запрос общественной мысли на конверсию принцев в нищих, газета «Коммерсант» в канун 2005 года, центральным событием коего должно было стать «дело Ходорковского», украсила свою полосу комиксом Бильжо, на котором заключенный сквозь решетку тюрьмы выкрикивает в адрес власти новогоднее поздравление: «С годом Петуха вас, элита!» Забавно. И даже, в контексте средств современной «реальной» российской политики, более чем забавно.

Изоморфность дембеля и духа, монарха и изгоя, кремля и зоны есть проявление единых принципов организации информационного поля, которыми отличаются режимные сообщества. Проблема примитивизации семиотического поля культуры в армии не была бы столь злокачественной, если бы ценности гражданского общества корректировали специфический менталитет военных, а не наоборот. В том и состоит принципиальное отличие истинно гражданского «открытого общества» от обществ, пораженных синдромом тоталитаризма: в первых казарма подтягивается до общего уровня культуры «на гражданке», во вторых «гражданка» опускается до уровня казармы.

Исследователь российских элит Ольга Крыштановская, наблюдая процесс милитаризации власти[18], пишет: «Набирая людей из числа военных и сотрудников спецслужб и пополняя ими политическую элиту, российский президент и люди из его окружения оказывают влияние на характер реформ в России. Военная среда по своей сути авторитарна, демократический стиль правления для нее чужд. Если бы речь шла о паре генералов, ставших политиками, серьезной причины говорить об опасности для общества не было бы. Но в данном случае речь идет об их мощном притоке во все сферы и на все уровни правительства. Количество, согласно известному диалектическому закону, превращается в качество. То есть характерный для военных и разведывательных структур авторитарный стиль руководства может однажды стать единым для всей страны»[19].

Проблема России в том, что общий уровень ее правовой и политической культуры, даже на самом, казалось бы, верху, оказывается не выше, чем на самом, казалось бы, низу.

Если мы сравним нравы и методы тюрем и казарм, в низкой политической семантике которых физиологические акты востребованы в качестве ресурса власти, то увидим, что точно такие же принципы вполне работают и среди современных политических элит, как нормы управления и соотношения сил. На всех уровнях политических «элит» в современной России физиологические акты сохраняют свое значение в качестве ресурса политического влияния.

У народных избранников разных лет в разной степени ценились физиологические аргументы. К ним не прибегали участники съездов народных депутатов СССР, среди которых был академик Сахаров. У депутатов Государственной думы начала XXI века они, напротив, в большом ходу.

Депутат Госдумы Алексей Митрофанов, не добыв компромата на главных героев «цветных революций», ответил на их исторический вызов постановкой порнофильма «Юлия», где в главных ролях фигурировали актеры с лицами, похожими на премьер-министра Украины и президента Грузии. Подобные примеры подмены смыслового аргумента физиологическим в недолгой истории «реальной» политики России бывали и прежде. Страна помнит «компромат» на генпрокурора Юрия Скуратова — видеосъемку из борделя, показанную по федеральному каналу.

Ходят слухи (а слухи — это такой же этнографический источник, как и слухи, ставшие былиной), что подобного рода видеоматериалы собраны на многих других представителей политической элиты. Вероятно, в сбор таких материалов вовлечен целый штат специалистов. Вопрос — для чего?

Какие такие открытия совершаются в этих съемках? В чем смысловой подтекст этих разоблачений? В том, что генпрокурор, оставляя в предбаннике мундир, оказывается просто голым мужиком? И какой из этого откровения вывод должны сделать телезрители, они же избиратели?

Сексуальное — архетипический символ социального, поэтому ассоциация органа самца с символом власти естественна, но лишь на низших уровнях политической семантики, в начальной фазе культурогенеза.

Физиологизация социально-политических интеракций, сама постановка вопроса о функционировании физиологии на уровне языка знаков переводит проблему сексуального поведения в область семиотики культуры. «Коренная ошибка фрейдизма, — пишет Ю. М. Лотман, — состоит в игнорировании того факта, что стать языком можно только ценой утраты непосредственной реальности и переведения ее в чисто формальную — “пустую” и поэтому готовую для любого содержания сферу. Сохраняя непосредственную эмоциональную (и всегда индивидуальную) реальность, свою физиологическую основу, секс не может стать универсальным языком. Для этого он должен формализоваться, полно стью отделиться, — как это показывает пример признающего свое поражение павиана [побежденный самец принимает позу самки. — К. Б.], — от сексуальности как содержания. Попытки возвратить в физиологическую практику все те процессы, которые культура производит, в первую очередь, со словом, делают не культуру метафорой секса, как утверждал Фрейд, а секс — метафорой культуры»[20]. Итак, использование физиологии в качестве символа власти для павиана — знак победы культуры над физиологией. А для современного политика, наделенного, в отличие от павиана, более развитыми средствами коммуникаций? Так ли однозначно прав Лотман, если «все те процессы, которые культура производит, в первую очередь, со словом», в «физиологическую практику» возвращаются не заблуждениями фрейдистов, а деятельностью политической элиты государства, готовящегося стать лидером аж самой «Большой восьмерки»? Для культурных процессов вообще не характерны линейность и однозначность. Но когда политические оппоненты разоблачают друг друга в прямом, а не в переносном смысле слова, факт обратимости процессов культурогенеза становится очевидным.

Этот феномен проявляет себя в неблагоприятных, с точки зрения культурноинформационного развития, социальных системах — прежде всего в изолированных стратах, выключенных из динамических и многомерных информационных процессов.

Как рыба живет в чистой воде, человек живет в потоках информации. В застойных, изолированных от круговорота информации информационных болотах человек деградирует в «информационного головастика» — начинает «питаться» собственным мозгом — черпать необходимую информацию не столько из актуальной реальности, сколько из недр собственного подсознания.

Законы социальной семиотики одинаково проявляют себя в разных стратах, как в низших, так и высших. Для человеческой личности не важно, где ей быть запертой — в подвале или на чердаке, если ни туда, ни сюда не поступает свет и воздух. Личность ограниченных коммуникаций десоциализируется, что в физиологизации интеракций одинаково проявляется и у тех, кто «топчет плац», и у тех, кто двигает войсками.

Физиологизация «элитарной» политической культуры устанавливает изначально заниженные смысловые ориентиры и для массовой. Подобную деградацию хорошо иллюстрирует следующий эпизод. В одной из радиопередач «Эха Москвы», комментируя слова Михаила Ходорковского о том, что тот по освобождению из тюрьмы не собирается мстить, журналист Матвей Ганапольский некстати «остроумно» обыграл евангельскую притчу о подставленной щеке: «Ну, посмотрим, что он там в колонии будет подставлять…»[21]

Семиотическая деградация элиты вызывает озабоченность прежде всего в контексте геополитического влияния России. Популярность и понятность физиологии в качестве инструмента влияния у российской «элиты» говорит о том, что в современной России за обслуживание, хранение и применение ядерного арсенала отвечают группы людей, чьи отношения основаны на тех же семантических интеракциях, что и в стаде павианов. Но и это оставляет надежду на будущее. Тем, кто развязывает «маленькие победоносные войны», полезно поучиться у животных, умеющих решать свои конфликты путем демонстрации не силы, а знаков силы.

Технология глубокой «отморозки»

Впрочем, вряд ли вопрос о своем имидже в истории может российскую власть волновать всерьез. Хотя бы потому, что российское общество аисторично. Когда общественно-историческая дискуссия, начавшаяся с перестройкой, стала закономерно подходить к мысли об исторической ответственности всего народа за свою собственную историю, ее постепенно начали сворачивать сверху и ныне совершенно свернули, утвердив образцовый учебник отечественной истории XX века пера Никиты Загладина с товарищами. Народ отнесся с пониманием, народ ничего дискомфортного о себево-времени слышать не желает. Но история в принципе дискомфортна. Комфортна мифология. Выхолащивание из всех СМИ эпохи Путина самого дискурса интеллектуального конфликта и оппонирования власти ведет к блокированию ментальных процессов, в том числе памяти, и далее — к снижению уровня исторической адекватности народа и политической элиты. Следствием чего и явился фашистский марш по улицам Москвы в новоизобретенный праздник «народного единства» 4 Ноября. Марш, который власти так и не решились показать по «ящику».

Стерилизованное телевидение сосредоточено в основном на трансляции комфортных сообщений либо раздражителей эмоций и рефлексов и несет минимум информации, значимой для развития гражданского общества. Министр обороны Сергей Иванов, критикуя популярную юмористическую телепередачу «Аншлаг», потребовал даже «прекратить дебилизацию страны»[22]. Это тот редкий случай, когда мы абсолютно согласны с министром обороны. Российское телевидение сегодня — это электронный «дембельский альбом», предназначенный для «анестезии» общественного гражданского сознания.

Так же как «дембельский альбом», герои которого ломают лбами кирпичи и заставляют своих антагонистов «вытирать слезы половой тряпкой», современное российское телевидение занимается воспроизводством компенсаторных образов, поставляя униженному, изнасилованному собственными элитами народу брутальные имиджи «народных» героев — «братву», «бригаду», «ментов», «афганцев»…

Так же как дембельский альбом, телевидение, наполняющее информационное поле плоским юмором «аншлагов» вперемежку с комиксами «нестрашного» насилия, как бы изгоняет его из актуальной реальности. Оно изгоняется. В коллективное бессознательное. Оттуда оно может проследовать только на улицы.

[1] Frank S. P. Popular Justice, Community and Culture Among the Russian Peasantry 1870–1990 // The World of the Russian Peasant: Post-Emancipation Culture and Society. Boston: Boston University Press, 1990.

[2] «Дедовщина» — армия и ее диагноз (текст радиопередачи Радио «Свобода») [www. hro.org/actions/army/2004/11/25.php].

[3] Цитата из интервью сотрудников Human Rights Watch с солдатами первого года службы («Дедовщина» — армия и ее диагноз).

[4] Левинсон А. Об эстетике насилия. Армия и общество в СССР/России за последние 10 лет // Неприкосновенный запас. 1999. № 2 (4).

[5] Быков Д. Из выступления на Радио «Свобода» («Дедовщина» — армия и ее диагноз).

[6] Полевые материалы автора. Самарканд, 1989 год.

[7] Губерман И. Прогулки вокруг барака. М., 1991.

[8] Быков Д. Из выступления на Радио «Свобода» («Дедовщина» — армия и ее диагноз).

[9] Социологический анализ результатов массовых опросов см.: Урнов М.Ю. Синдром радикального авторитаризма в российском массовом сознании [http: // club.fom.ru]. На эту же тему есть ряд общественных и научных дискуссий, например, семинар Горбачев-Фонда «Общественные и политические движения в России и современном мире» 16 ноября 2000 г. [www indem.ru/releases/1611gorbi.doc], круглый стол в Саратовском МИОНе (4–5 декабря 2004 года) «Проблемы восприятия политической власти в контексте региональной идентичности» [www. iriss.ru/display_newsitem?id=000150072007].

[10] Например, один из социологических центров в опросах общественного мнения однажды предложил респондентам выбрать между «порядком или демократией». По моему мнению, демократия как раз более соответствует понятию «порядок», чем прочие формы правления, поскольку демократическое государство основано на внутренних принципах системной организации общества, а не на внешнем факторе силы, как, допустим, империя. Если же социологи прибегли к этому популярному противопоставлению намеренно, то, по нашему мнению, использование обывательских штампов в структуре научного исследования лишает его смысла.

[11] Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996.

[12] Ciliga A. The Russian Enigma. London, 1940. P. 153.

[13] Гребенщиков Б. «Сестра Хаос».

[14] Здесь мы лишь ограничимся постановкой вопроса: может ли система ценностей, социальной продуктивностью которой выступает самодеструктивное поведение, считаться культурой, или же в этой фазе она конвертируется в антикультуру?

[15] Петрова А. С. «Безоглядная любовь... к Родине» // Всероссийский опрос городского и сельского населения. 24 ноября 2001 года. 1500 респондентов. Фонд «Общественное мнение» [www.fom.ru http://bd.fom.ru/report/cat/man/patriotizm/of014505].

[16] Гребенщиков Б. «500» [http://akvarium.akkords.ru/text/7168/].

[17] Гудков Л. Идеологема «врага». «Враги» как массовый синдром и механизм социокультурной интеграции // Образ врага / Сост. Л. Гудков. М., 2005. С. 7–79.

[18] Ольга Крыштановская: «Среди сотрудников аппарата представителей Путина в семи вновь созданных президентских округах многие посты молниеносно заняли военные (до 70 процентов всего персонала). <…> За последнее время все больше людей с военным прошлым или из разведки работает даже в Министерстве экономики. Только среди заместителей министров их 35%» [www. inosmi.ru/translation/187653.html].

[19] Крыштановская О. Владимир Путин протежирует бывшим военным // «Sueddeutsche Zeitung» (Германия) [www. inosmi.ru/translation/187653.html].

[20] Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2000. С. 141.

[21] «Эхо Москвы» от 31.05.2005.

[22] www. strana.ru/stories/04/12/16/3580/259633.html