Начала работу Юридическая служба Творческого объединения «Отечественные записки». Подробности в разделе «Защита прав».

Уважаемые читатели и авторы.

О «китайских церемониях», культе предков и старости в Китае

Уже первые европейцы, с ХШ века проникавшие в Китай, обратили внимание на необыкновенную церемонность тамошних жителей. Бесчисленные поклоны и взаимные комплименты сопровождали даже случайную уличную встречу. Особо изощренный церемониал подобало исполнять в отношении людей почтенных — годами или положением. Миновали столетия, прежде чем самые проницательные и заинтересованные европейцы — путешественники, торговцы, миссионеры, движимые любопытством или долгом слуг господних, а потом и ученые-китаеведы — начали постигать глубинные основы чужой культуры, важным элементом которой оказались знаменитые «китайские церемонии». Пришло понимание и удивительного даже для традиционного общества почитания старости. Впрочем, и потом знание и понимание не избавили их обладателей от искреннего удивления перед повседневным, вошедшим в плоть и кровь культуры, уважительным отношением к старикам, к долголетию.

Так, в 1906 году В. М. Алексеев, будущий великий знаток Китая, академик, а тогда начинающий ученый, несколькими годами ранее окончивший Петербургский университет, приехал в эту страну для подготовки магистерской диссертации. Он знал язык, четыре года учился понимать китайскую культуру у лучших русских синологов, потом стажировался в Европе. Он не был неофитом, но живой Китай увидел впервые. В дневнике тщательно фиксировалось все то, что поражало его в китайской повседневности. Вот характерное замечание, подающее проблему в самом что ни на есть бытовом ракурсе: «Утром приходит поболтать какая-то старуха. Лодочник галантно осведомляется, сколько ей лет: “Небось, уже восемьдесят скоро!” — Старуха, весьма польщенная, скромно заявляет, что ей всего только пятьдесят шесть. — “Ну и счастье тебе, старуха! Выглядишь, ейей, на все восемьдесят!”… Дело ясно. В патриархальном Китае возраст всегда заслуживает уважения! Поэтому понятия старый и уважаемый выражаются у китайцев одним словом лао[1]. Я могу только бесконечно обрадовать человека, дав ему (хотя бы и неискренне) больше лет, чем следует. Я как бы хочу этим преувеличением сказать ему: “Я должен вас уважать, как старшего”»[2].

На многих страницах алексеевского дневника встречаются описания странных на сторонний взгляд форм, которые принимает это уважение. Вот на вершине одной из священных гор Китая, Тайшань, среди многочисленных храмов путешественник видит новехонькую стену, загораживающую подход к обрыву. На стене надпись: «Запрещается кончать с собой». Рядом — указ губернатора о воспрещении самоубийств. «Эти меры, — пишет Алексеев, — вызваны существующим поверьем, согласно которому, бросившись в бездну с вершины, можно тем самым избавить своих родителей от болезни и смерти. Приняв во внимание, что безграничное почитание старших составляет основу всей китайской морали, можно себе представить, во что обходится Китаю эта дикость суеверия!»[3]

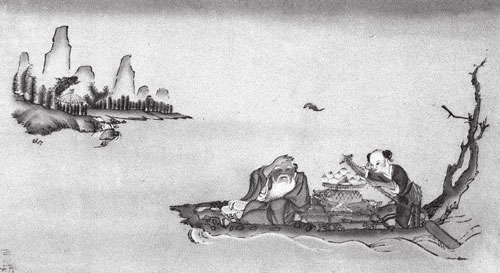

Казалось бы, от вежливого преувеличения возраста собеседника до самоубийства огромная дистанция. А исток и того, и другого обычая общий — почитаемая в китайском обществе одной из четырех главных добродетелей благочестивая почтительность младшего к старшему. Неслучайно все китайское искусство — и высокая словесность, и фольклор, и особенно лубочные картинки — наполнено примерами высоконравственного поведения, в первую очередь, конечно, детей по отношению к родителям; в семье почитание старших блюлось с особой строгостью.

Необыкновенной популярностью пользовался сборник ХIII века, именовавшийся «Двадцать четыре рассказа о сыновней почтительности», охватывавший историю от баснословной древности до тогдашней современности. Среди его героев — бедняки и вельможи, государи и ученые сановники. Легендарный император Шунь, по преданию, сам пахавший землю, так чтил родителей, что Небо в награду послало ему слона, чтобы пахал, и птиц, чтобы склевывали сорняки. А некий Чжун Юн батрачил далеко от дома, но ежедневно носил еду родителям. Другой государь, Вэнь-ди, живший уже в исторически достоверную эпоху, во II веке до н. э., собственноручно подносил матери лекарства, непременно предварительно пробуя их. Примерно в то же время опутанному долгами Дун Юну не на что было похоронить умершего отца; он продал самого себя, но Небо не допустило такой жертвы: к нему спустилась небесная дева, они вместе наткали шелку, выплатили долги и подобающим образом совершили погребальную церемонию. А при династии Тан (VI–X века) некая Цзянь Ши-ши показала пример почтительности к свекрови: когда старуха не могла есть, она кормила ее грудью.

Может показаться, что приведенные случаи (исключая разве что историю со свекровью) по духу вполне укладываются в христианскую заповедь «почитай отца и мать своих», да и у других, нехристианских народов уважение к родителям входит в число главнейших требований морали. Миссионеры-иезуиты довольно рано почувствовали внешнюю близость (глубинное различие они осознавали безошибочно; об этих различиях еще придется говорить) китайской нравственной проповеди и попытались ее использовать для более успешного обращения язычников, но и они отступали в недоумении перед другими, но тоже вполне каноническими для китайцев примерами сыновней любви.

В глубокой древности некто Лао Лай-цзы дожил до шестидесяти лет, его родители к тому времени были уже очень старыми. Чтобы его возраст не напоминал родителям об их старости, он, несмотря на седину, одевался в детские платьица, играл и танцевал, веселя стариков. Как-то он нес воду, оскользнулся, упал и больно ушибся, но и тут принялся принимать смешные позы, дабы позабавить роди телей. А вот восьмилетний У Мэн летними ночами раздевался донага, чтобы его, а не родителей кусали комары[4]. Увековечен в китайской памяти Вань Бо-у, который, заслышав гром, бежал на могилу матери, при жизни ужасно боявшейся грома, и с криком: «Я здесь, матушка, не бойтесь!» — укрывал могилу собственным телом. Умножать примеры можно до бесконечности. Приведу последний, на европейский взгляд кажущийся почти пародией на библейский сюжет. Го Цзюй был настолько беден, что не мог прокормить и свою мать, и сына. Он решил пожертвовать ребенком, принялся копать землю для могилы и наткнулся на клад. Так Небо вознаградило его за сыновнюю преданность.

Даже на интуитивном уровне ощущается фундаментальность принципов, породивших подобные стереотипы социального поведения и культурные универсалии. Чтобы выяснить их истоки, придется обратиться к древности, когда формировались важнейшие этико-религиозные представления китайцев.

Великий мудрец Конфуций (Кун-фу цзы, VI–V века до н. э.) принял за образец идеальной жизни баснословную древность, правда которой давно утеряна в мире, но сохранилась в старинных книгах. Значит, чтобы исправить кошмар современности, нужно постичь древнюю культуру, явленную в слове. Этому и должен посвятить себя благородный человек, притязающий на управление другими людьми. Намереваясь устроить современное ему общество по идеальному образцу, Конфуций во множестве заимствовал архаические обычаи и представления, часто толкуя их по-своему, наделяя их иным содержанием.

Так случилось и с культом предков. Своим мертвым прародителям поклонялись многие народы, но в архаическом китайском обществе ритуал почитания умерших родичей получил весьма широкое распространение и со временем начал обставляться пышным церемониалом. Особенно торжественным был обряд по клонения предкам главы клана, в котором участвовали его ближайшие родственники, родовая знать. Они в свою очередь, пусть и менее пышно, поклонялись собственным предкам. Ритуал сопровождался жертвоприношениями, песнями, танцами, обильными возлияниями. Вот как в древней «Книге песен» (Шицзин, XI–VI века до н. э.) описана величественная церемония:

Вот подходят — плавно,

Приблизились вот чинно-чинно…

Помогают — да — владыки и правители…

Сын Неба величественно-великолепен.Вот подношу в жертву большого быка…

Помогают мне расположить…

О ты, Августейший Родоначальник,

Дай мир благочестивому сыну!Всесторонний, мудрый — да — ты человек,

Просвещенный, воинственный — да — ты государь!

Покой твой до самого Августейшего Неба!

Ты мог дать счастье своему потомку!Ты закрепил за мной длиннобровое долголетие,

Ты умиротворил меня обильною благостыней!

И когда я чту Великолепного Предка,

То чту и Просвещенную Мать!

Более или менее очевидно, что в этом весьма архаическом песнопении описан обряд принесения жертвы предку, согласно комментаторской традиции — первым государем династии Чжоу, У-ваном, своему отцу, Вэнь-вану (Просвещенному). В церемонии участвуют вассальные правители. «…Сын Неба возносит молитву к духу покойного родителя, прося его принять от него жертву, насладиться ею и дать этим покой сердцу сына. Затем он поет гимн доблестной личности отца, создавшей на земле мир и на небе тихую радость, а в потомстве — полное преуспеяние в основном доме. Наконец, засвидетельствовав благостыню, которою пользуется приносящий жертву сын, он чтит при этом и свою мать, достойную супругу достойного князя»[5].

Заметим, что в случаях, когда обряд отправлял не государь, как описано выше, в непосредственный контакт с предками рода мог вступать только старейшина — старший по возрасту член клана. Иными словами, уже в глубокой древности общественным уважением пользовались не только умершие, но и старшие из живых. Да и умершие, строго говоря, считались не вполне мертвыми, поскольку оказывали едва ли не решающее влияние на жизнь потомков. Конфуцию, который вообще не любил ничего придумывать наново, осталось только актуализировать это влияние, сделать его частью общего культа древности, когда жили мудрые правители и их добродетельные подданные, ставшие предками нынешних правителей и подданных соответственно. Он вывел почитание предков за пределы сравнительно узкого круга знатных семейств, из локального родоплеменного обихода и сделал его общественно значимым ритуалом, обязательным для всего населения страны.

Хотя Конфуций строил свое учение в основном на базе древних обрядов, ритуалов, культа и этики, связанных прежде всего с верхним пластом религиозных верований, он и его последователи сделали все возможное, чтобы распространить свои принципы на возможно более широкие массы народа. До той поры распространенный в основном среди знати культ предков сделался основой религиозно-этических норм низших слоев, оттеснив на второй план привычные суеверия, магические практики и пр.

Кроме того, он дополнил обновленный культ предков учением о сыновней почтительности (кит. сяо), чем фактически лишил почитание умерших родичей мистического статуса, приравняв этих последних просто к уважаемым членам общества. Зато принцип сяо был им поставлен, пожалуй, выше прочих моральных принципов его учения и уж, во всяком случае, следование ему считалось безусловным нравственным императивом. Впрочем, о содержательной стороне понятия сяо Конфуций говорил довольно расплывчато, не старался дать ему точное определение. Скорее ему хотелось очертить круг возможных представлений о сяо — истинных и ложных. Как-то он сказал: «Ныне сыновней почтительностью именуют способность прокормить. Но ведь кормят и лошадей с собаками. Коли нет благоговения, то в чем же разница?» Знаменитый истолкователь Конфуциева наследия Чжу Си (XII век) так объясняет сказанное Учителем: «Смысл тот, что, содержа скотину, человек тоже имеет основание ее кормить, и значит, если он способен кормить своих родителей, не проявляя к ним особого чувства благоговения, то в чем будет отличие содержания родителей от содержания скотов?»[6] Иными словами, Конфуций резко осудил бездумную, лишенную ритуальной значительности и душевного трепета заботу о родителях, каковой, видимо, грешили и знать, и простонародье. В другой раз мудрец так ответил на вопрос о сути сыновней почтительности: «При жизни служи родителям по ритуалу, умрут — похорони по ритуалу и принеси им жертвы по ритуалу». Ритуал здесь — это ли, знаменитые «китайские церемонии», на самом деле — правила чинного достойного поведения, регламентирующие буквально каждый шаг человека внутри социума. В данном случае речь идет о полном и беспрекословном послушании, облеченном в соответствующие внешние формы. Именно правила ли обязывали уважать родителей, заботиться о них при жизни, угождать, исполнять любой каприз без малейшего колебания или осуждения. Образцовый сын зимой согревал родительскую постель, даже будучи взрослым, спрашивал их согласия на любой сколько-нибудь значимый поступок, т. е. буквально растворялся в них, навсегда оставаясь в положении ребенка. Фактически вплоть до смерти отца великовозрастный сын был социально и юридически неполноправным. Даже занимая высокий пост, он по смерти кого-то из родителей должен был выйти в отставку и три года соблюдать траур. И власть обязана была содействовать (и охотно содействовала!) ему в этом.

Принцип сяо был настолько всемогущ в системе социальных отношений, что оправдывал любые проступки, включая преступление. Полновластно хозяйничая в семье, отец имел право распоряжаться всем имуществом и даже жизнями домочадцев. В голодные годы нередко продавали детей, чтобы родителям хватило еды — это считалось вполне естественным. Право отца и матери на жизнь детей никто не подвергал сомнению. Равно как и сын во имя родителей мог совершить тяжелейший проступок. Известен случай, когда вопреки строжайшему запрету на пользование императорской колесницей (ослушнику отрубали обе ноги!) один из приближенных государя, узнав о болезни матери, без колебания нарушил запрет и избежал наказания. Одна из самых поразительных сентенций Конфуция гласит, что сын обязан покрывать отца, совершившего кражу, и официальное законодательство вослед Учителю отказывалось признавать в суде свидетельства детей против родителей. Сын не имел права ни в чем перечить отцу, даже отцузлодею. Самое большее, он мог мягко увещевать родителя, униженно просить вести себя, как подобает, а при неудаче — молча скорбеть.

Почему же исполнение сугубо, казалось бы, семейной заповеди о сыновней почтительности сделалось государственным делом? На то имеются по крайней мере две причины. Во-первых, Конфуций видел в семье универсальный прообраз общественного и даже государственного устройства. Традиционный образ китайского общества — это «гора песка», где каждая песчинка соответствует отдельной семье. Император в буквальном смысле слова почитался отцом своего народа, а подданные его детьми. Подобным образом была устроена и вся пирамида общественных отношений, так что принцип сяо обеспечивал не только прочность отдельной семьи, но и служил надежнейшей скрепой для всего социума. Во-вторых, впитавшие в кровь и плоть идею почитания старших и высших никогда, как полагал Конфуций, не станут бунтовщиками. Для смутного времени, в которое жил мудрец, подобное смирение дорогого стоило. Смирение следовало воспитывать в семье: «Молодые люди дома должны проявлять почтительность к родителям, выйдя за ворота — уважать старших», поскольку «…очень мало людей, которые, обладая сыновней почтительностью и любовью к старшим братьям, склонны выступать против высших. И вовсе не бывает людей, которые не любили бы выступать против высших, но любили бы затевать смуту». «Смысл ясен, — комментирует уже упоминавшийся Чжу Си, — хороший сын и брат имеет мягкую, податливую душу. Редко кого из таких людей влечет к мятежам, и, уж конечно, никого к сеянию смуты»[7]. Понятно, в каких подданных нуждалось государство и каких граждан благодаря принципу сыновней почтительности воспитывала семья. Понятна и решительность, с которой Конфуций утверждал: «Почтительность сына и младшего брата — это корень любви к людям», т. е. основа всех социальных отношений.

Со времени превращения норм конфуцианской этики в нравственный императив и в систему общественных обязательств все воспитание и обучение детей основывалось на тщательном изучении сложнейших правил и церемоний, обязательных для всякого члена общества и почти без скидок на возраст. С трех лет ребенок по нескольку часов проводил с учителем, заучивая наизусть сложнейшие тексты. Его очень рано переставали воспринимать как ребенка (традиционным подарком, который ученик преподносил учителю, впервые явившись на занятия, была палка). Детские шалости, разумеется, допускались, старшие даже смотрели на них снисходительно, но они считались явным отклонением от чинного поведения, которое требовало во всем подражать старшим — в привычках, в манерах, во внешнем облике. Дети стремились как можно скорее вырасти, повзрослеть. Это обычное детское стремление приобрело в Китае почти маниакальный характер — слишком бесправны были младшие и необычайно высоко почитаемы старшие во всех сферах жизни. Младших буквально опутывала сеть строжайших обязательств и почтительных церемоний, далеко превосходящих любой мыслимый этикет в общении со старшими. Помимо понятных обязанностей уступить место или дорогу старику, сойти с колесницы при встрече со старшим по чину и т. п., на любой вопрос старшего полагалось отвечать не только униженно кланяясь, но и постоянно упоминая о своем незнании, неумении — ничтожности, в конце концов. Строгие церемониальные установления запрещали младшему проявлять любые эмоции, кричать, смеяться, даже смотреть в глаза старшему. По малейшему зову кого-то из старших полагалось не просто откликнуться, но встать и почтительно приблизиться, опустив очи долу.

Заметим, кстати, что из «пяти отношений», которыми с точки зрения китайской морали исчерпывается диапазон социальных ролей (отношение сына к отцу, подданного к государю, жены к мужу, младшего к старшему и друга к другу), единственным типом связи между людьми, выходящим за пределы семейно-клановой или официальной иерархии, была дружба. Тем не менее даже отношения дружбы в Китае не предполагали равенства сторон. По крайней мере, из двух друзей один должен быть старшим, и это давало ему повод покровительствовать младшему товарищу и давать ему советы вплоть до выбора невесты. Непочтительный отказ следовать рекомендациям старшего друга грозил разрывом отношений. Отношения младший — старший делали общение друзей до предела формализованными и создавали благоприятную почву для демонстрации всего церемониального набора поклонов, расшаркиваний, комплиментов и пр. И тем не менее дружба чрезвычайно высоко ценилась в традиционном китайском обществе, мало какая другая тема столь часто облекалась в строки лирических стихотворений, воплощалась на живописных свитках и т. п. Ценность, кроме всего прочего, заключалась и в том благородном усилии духа, естественном, как дыхание, но все же усилии, необходимом для общения со старшим вне семейного круга.

* * *

За страстным стремлением молодого человека самому стать взрослым и старшим скрывалась не только извечная тяга к самостоятельному жизненному поприщу, но и желание поскорее получить заслуженную возрастом долю почета и уважения, самому стать объектом подлинного «культа старости», не имевшего, пожалуй, равных в истории других цивилизованных народов. У любого народа старость и мудрость — синонимы, но высочайший авторитет древних мудрых правителей вместе с культом предков и проповеданным Конфуцием почтением к родителям соединили в Китае ум с возрастом прочнее, чем где бы то ни было. Люди, дожившие до почтенного возраста, пользовались всеобщим уважением, граничившим с поклонением. При всей строгости поведенческих норм старые люди освобождались от обязательного выполнения церемониала. Или, скажем, никому не пришло бы в голову посмеяться над почтенным старцем, продолжавшим учиться и даже пытавшимся сдать государственные экзамены на высокий чин. Более того, особо успешных старцев поощряли, даруя им императорские милости[8].

Пафос раннего старения, пусть и символического, буквально растворен в китайской культуре — от бытового поведения до высокой словесности. Редкий поэт уже в молодые годы не написал о первой седине на висках (хотя, заметим, в массе своей китайцы седеют сравнительно поздно). Дело в том, что средневековый китайский стихотворец почти никогда не говорил о себе впрямую, он облекал свои чувства и мысли в некую типовую форму, сложившуюся в поэзии его предшественников, а искренность пряталась где-то глубоко за словами. Поэтому если в стихотворении реализовывался мотив печали, то одной из типовых форм служили сетования на раннюю седину, на дряхлость, на скорый закат жизни[9]:

Ясное зеркало

с ясной луною схоже.

Вот и навечно

оно уложено в ящик.

Так ли уж нужно,

Чтоб в нем виски отражались,

Если покрыты

они осенней травою.

(Юй Синь, VI век)

Осенняя трава, иней — устойчивые эпитеты для седины, а зеркало — не просто предмет обихода, это традиционное для китайской культуры средство опознания подлинного облика вещей и людей, причем не столько внешнего, сколько внутреннего, скрытого. В этом смысле весьма показательно нижеследующее стихотворение Бо Цзю-и (VIII–IХ века, пер. Л. Эйдлина):

Чист и блестящ

круг бронзовый, зеркальный.

Рябят-пестрят

виски от белых нитей.

Да можно ли

упрятать глубже годы?

Моим летам

ты, зеркало, не веришь! —

облик поэта вовсе не свидетельствует о почтенном возрасте, можно обмануть себя, но зеркало не обманешь.

Как бы то ни было, но сам факт поэтической символизации старения, старости свидетельствует о высочайшем статусе категории возраста в культуре Китая.

В китайском поэтическом универсуме есть еще один мотив, тесно переплетающийся с темой старости, — это природный цикл, смена времен года. Крестьянская в своих основах китайская цивилизация с древности прививала людям пристальный взгляд на природу, на самомалейшие изменения ее состояний. Человек равноправен в троице вместе с небом и землей, а потому он — органичная часть вечного круговорота природы. Бурное половодье и краткое цветение сливы, в одну ночь прерываемое жестоким ветром, — приметы радостной, но и печальной в своей мимолетности весны. Вот строки Ван Вэя, поэта VIII века, в переложении Арк. Штейнберга:

Мы дряхлей что ни день,

Седина все ярче видна.

Возвращается вновь

С каждым новым годом весна.

Наша радость теперь:

В дружеских чашах — вино.

Так не будем грустить,

Что цветам облететь суждено.

Последние цветы, голос сверчка, караваны диких гусей — привычные приметы тоскливой осени. Однако же осенние думы — это очень часто и горькие раздумья человека в конце жизненного пути, когда многочисленные знаки «заката года» словно бы подводят итог. И тогда старое сохлое дерево с поникшими ветвями, горбатый мост и заходящее солнце, усталые конь и путник создают настроение неизбывной печали.

Смена времен года не только в природе, она — в самом человеке, который весь во власти времени. Это естественно, и китаец относился к этому философски, ибо так устроен мир. Горечь увядания, как и собственная старость, рождала печаль, но никогда — трагедию. Печалью отмечены многие поэтические строки, ибо срок жизни человеку отпущен небольшой (в одном старинном стихотворении говорится: «Человеческий век, в нем нет и сотни годов»), а природа постоянно напоминает ему об этом. Жизнь человеческая непрочна — она «не из металла и камня», она мимолетна, словно блеск молнии. В частности, отсюда постоянные в поэзии образы путника, странника. И когда поэт пишет о белых росах, которые станут инеем к утру, — это тоже о быстротечности жизни: с глубокой древности роса символизировала быстротечность жизни. В народной песне говорится:

Как быстро исчезла роса

Со стрелок дикого лука!

Исчезла, но поутру ляжет опять.

А человек, в могилу сойдя, разве вернется?

Для китайского поэта собственное старение — только знак быстротекущего времени, как уносящиеся воды потока, уплывающие облака, осыпающаяся листва. Он не говорит о себе — он говорит о мире, в котором жизнь, старость, смерть пребывают от века. Еще Конфуций заметил: «Умершее станет прахом, прах уйдет в землю».

* * *

Не последнюю роль в формировании того поклонения, которым окружались в традиционном китайском обществе старость и старики, сыграло с древности бытовавшее уважение к личности учителя. Среди прочих обязанностей человека Конфуций на одно из первых мест ставил учение. Собственно, книга его бесед с учениками, Луньюй, открывается известной сентенцией: «Учиться и притом все время в усвоенном упражняться — это ли не радость!» Самого Конфуция почтительно именовали и до сих пор именуют Учителем. Поскольку он отдавал предпочтение внутренней, семейной социальности, по образцу семьи должна была строиться и школа, которую прямо именовали «семьей», а отношения учителя и ученика уподоблялись отношениям отца с сыном. Именно школа в древнем и средневековом Китае являлась местом передачи традиции во всей ее полноте «от сердца к сердцу» и вне объективного, общепонятного знания, а ученик там не столько учился, сколько воссоздавал в себе личность учителя. Таким образом, в паре учитель — ученик не только иерархически воспроизводились принятые в семье отношения родителя с ребенком; воспроизводится воспитательная модель подражания старшим в семье, тем более что престиж учителя стоял на огромной высоте; в процессе обучения возникало буквально «духовное сыновство».

Кроме того, учитель наследовал почтение, которым окружены были древние мудрецы, и в определенном смысле поклонение ему становилось частью культа предков — недаром слово «учитель» буквально значит по-китайски «преждерожденный».

Так что заданный в семье стереотип безмерного уважения к старшим получал логическое продолжение в «школьной семье», а объектом почитания оказывался «учитель-отец»[10]. Если учесть, что даже формальное обучение из-за неимоверных трудностей усвоения иероглифической письменности, литературного языка и древних канонических текстов длилось добрую треть жизни, а учение «в духе» — до самой смерти, то ребенок, начавший учиться в три года, даже сделавшись главой семьи и перейдя в разряд «старших», в глазах учителя и в своих собственных все равно оставался младшим со всеми вытекающими из этого положения обязательствами почитать старшего.

* * *

Все, сказанное пока о старости, исходило из одного истока китайской мудрости, получившего по имени своего основателя название «конфуцианство», впрочем, только в Европе, в Китае его именуют просто «школа (или семья) ученых». Это бесспорно наиболее авторитетное течение китайской мысли, под влиянием которого сложились главные этические идеологемы всей дальневосточной культуры.

Но было и другое, тоже весьма влиятельное вероучение, у истоков которого стоял мудрец Лао-цзы, или Лао Дань, возможно, старший современник Конфуция. Традиция приписывает ему знаменитый Дао дэ цзин—«Книгу о Пути и Благодати».

Даосизм, учение о Дао — Пути, наравне с конфуцианством апеллировал к глубокой древности как идеальному веку человечества. Но если последователи Конфуция, сознавая несовершенство, грубость и пошлость мира, стремились все-таки в меру сил восстановить утраченный старинный идеал, обращались за великой правдой к древним текстам, устанавливали моральные нормы и правила образцового поведения, действовали, одним словом, то даосы, отчаявшись исправить людей, обратились на самих себя, стремясь уйти прочь от всего, что дурно влияет на человеческую природу, — от мирской суеты с ее страстями и желаниями. Они культивировали природную простоту и естественность, придерживались принципа «недеяния», полагая, что любое вмешательство в естественный ход вещей пагубно сказывается на органической целостности мироздания и в конечном счете на присутствии в нем Дао, Всеобщего Закона Природы, Прави.ла. Впрочем, любое называние Дао бессмысленно, ибо Дао — это все и ничто. Дао дэ цзин начинается знаменательным утверждением: «Дао, могущее быть определенным, не есть истинное Дао». Даосизм исходно впитал в себя те элементы китайской культуры, которые были высокомерно отвергнуты конфуцианством, — древние верования, практики шаманизма, гадания и врачевания. Так, от древнего шаманизма он унаследовал представление о наличии у человека животной души (по) и мыслящей души (хунь). Только тело соединяло их вместе, и его смерть влекла за собой их гибель. Поэтому уже в глубокой древности огромное значение придавалось средствам продления физической жизни, а долголетие сделалось одной из главных ценностей китайской культуры в ее даосском изводе. Постепенно возникла вера в возможность обретения бессмертия через употребление особых снадобий растительного или минерального происхождения.

Однако даосизм не удовлетворился идеалом простого физического продления жизни. Истинный даосский «бессмертный» на пути к бессмертию радикально трансформировал, преображал свое тело, которое приобретало сверхъестественные силы и способности: умение летать по воздуху, становиться невидимым, одновременно находиться в разных местах и даже сжимать время. Но главной целью была трансформация сознания, в результате которой даосский «бессмертный» воплощал идеал единства со всем сущим и с Дао как таинственной первоосновой мира.

Даосы полагали дух более ценной субстанцией, чем тело, ибо жизненная сила зависит от духа. Тело для даосов выступает условием функционирования духа, «колесницей духа». Как написано в старинной классической книге по китайской медицине, «если тело повреждено, дух его покидает; если дух его покидает, наступает смерть»[11].

Таким образом, с совершенно иных исходных посылок, чем конфуцианство, даосизм пришел к той же фундаментальной для китайской картины мира идее о высочайшей ценности жизни и долголетии как ее наиболее полном земном воплощении. Даосских старцев — и тех, что уходили в отшельнические скиты, и тех, что жили среди людей, — почитали не только за знания алхимических премудростей, но и за почтенный возраст.

Следует сказать, что даосизм оказал огромное влияние на художественную традицию в Китае. Яркая образность, метафизические порывы, тяга к чудесному — все это уравновешивало рациональную сухость конфуцианства. Начиная с великой книги «Чжуан-цзы», собрания остроумных парадоксальных притч и сентенций, даосские идеи мощно воздействовали и на изящную словесность, и на живопись, и на фольклор. Поэтому даосский идеал долголетия легко и естественно соседствовал с «общекитайским» культом старости, сообщая ему благодаря постоянным порывам в бессмертие некоторую мистическую перспективу.

* * *

Осталось сказать несколько слов о буддизме. Эта религия пришла в Китай, когда два главных местных вероучения уже имели сложившийся канон идей, с которыми догматы буддизма входили в резкое противоречие. Буддисты видели в жизни только страдание, зло, а для китайцев, будь то конфуцианцы или даосы, жизнь составляла главную ценность. Китайцам претил откровенный эгоизм буддистов, которых заботило только собственное спасение, — как мы помним, высочайший статус семьи, культ предков в Китае отодвигал личность на второй план. Дикими казались еще и такие буддийские «мелочи», как требования целомудрия, безбрачия, как монашеская община, совершенно неприемлемая для китайцев своей откровенной асоциальностью, и т. п. Однако буддизм сравнительно быстро приспособился, ухитрившись ввести традиционные ценности китайцев, умело затушевав их подлинное содержание, в круг своих вероучительных идеологем. Именно так обошелся простонародный буддизм с ключевым элементом китайской культуры — культом предков, от которого осталось одно название. В буддийской трактовке посмертную участь усопшего определял закон воздаяния, учитывающий соотношение добрых и дурных деяний при жизни[12].

Примерно таким же образом адаптировал буддизм и принцип сыновней почтительности. Во всяком случае, в сборниках буддийских легенд немало историй о добродетельных детях, вот только сюжеты этих рассказов возникли явно под влиянием учения Будды, который иногда и сам выступает в непривычной для себя роли почтительного сына.

Так, одна из легенд гласит, что мать Будды была очень злая и прожорливая, поедала людей. В числе жертв оказался и ее сын Будда. Попав в материнский желудок, он как почтительный сын не захотел вспороть ей живот, чтобы выйти из него, а предпочел испортить спину. Затем на волшебной горе он построил храм своей покойной матушке и дал ей имя бодисатвы «Кунцяо даминван Пуса». Кунцяо—значит «павлин». Поэтому в кумирне висит надпись: «Причинить вред павлину — все равно что ранить мою мать».

Или вот еще буддийская история вполне в духе традиционных притч о почтительных сыновьях. Добродетельный Мулянь, который творил добро, ел простую пищу и поклонялся Будде, очень переживал за свою мать, которая, напротив, ела мясо, поносила монахов, не верила в Будду, за что и попала в ад. Сын, движимый сыновней почтительностью и преданностью, освободил ее, пройдя все адские инстанции и избежав козней дьявола. В конце концов он разнес весь ад и выпустил оттуда мучившиеся души.

Но вот согласиться с уважением к старости буддисты никак не могли, они считали ее одним из четырех страданий, выпадающих на долю человека: рождение, старость, болезнь, смерть. Поэтому в поэзии, на которую буддизм (в версии «чань») оказал сильное влияние, появились трагические мотивы в описании старости, дотоле не свойственные китайским стихотворцам. Великий Ван Вэй, верующий буддист, писал:

Увял, обескровлен

Твой давний лик молодой.

Редеют седины,

Вот-вот их лишишься ты.

Изранено сердце

Мирской, жестокой тщетой.

И есть ли спасенье

Помимо Врат Пустоты?[13]

(Пер. Арк. Штейнберга)

Этими прекрасными строками можно было бы и закончить. Но следует сказать хотя бы несколько слов об отношении к старости в современном Китае. Опросы общественного мнения показывают, что молодые люди в большинстве не возражают против сохранения (скорее — возрождения) в обществе традиционных ценностей — сыновней почтительности, уважения к старшим. Вот только есть ли для этого соответствующие условия? Суровые меры по ограничению рождаемости привели к тому, что в городских семьях редко бывает больше одного ребенка. Тут уж не до строгостей традиционного воспитания. Недаром этих единственных деток называют императорами — ведь это они повелевают в семье, а бабушки-дедушки да и родители пылинки с них сдувают.

Мне самому доводилось видеть в набитом пекинском автобусе поразительную сцену: на освободившееся место старуха-мать заботливо усадила сына, молоденького солдатика в форме, с румянцем во всю щеку, а сама осталась стоять, с умилением поглядывая на своего дитятю…

Другое дело, что реальная жизнь всегда далека от идеала — и в традиционном Китае умирали нищие, всеми покинутые старики, и далеко не все сыновья являли собой пример образцовой почтительности, и в патриархальной семье не всегда царил лад. Так что многое из описанного в этом очерке — скорее норма культуры, чем ее повседневность. Об этом стоит помнить.

[1] Слово лао записывается одним знаком-иероглифом, который восходит к архаическому рисунку, изображавшему согбенного человека с длинными всклокоченными волосами (возможно, символ мудрости), который опирается на палку. Современное слово охватывает широкий круг значений от основных «старый, пожилой, дряхлый, почтенный, уважаемый, изношенный, ветхий» (то же в форме существительного и глагола) до периферийных вроде «терять, умирать», а также образует множество сочетаний со значением старшинства и родства, например, лаоцзур — предок, лаоэр— второй брат и т. п.

[2] Алексеев В. М. В старом Китае. Дневник путешествия 1907 года. М., 1958. С. 47–48.

[3] Алексеев В. М. Указ. соч. С. 114.

[4] Показательно, что, когда в конце ХIХ века в Японии началась переоценка традиционных ценностей, во многом общих с Китаем, некий радикальный реформатор, имея в виду эту притчу, с насмешкой заметил, что мальчику следовало бы не героизм проявлять, а заработать на сетку от комаров. Даже «прогрессивная общественность» расценила это замечание как неуместный цинизм.

[5] Алексеев В. М. Китайская литература. М., 1978. С. 467–468.

[6] Комментарий Чжу Си дан в переводе В. М. Алексеева. См.: Алексеев В. М. Китайская литература. C. 452.

[7] Алексеев В. М. Китайская литература. С. 431.

[8] Вот один из многочисленных примеров. Известный ученый Шэнь Дэ-цянь (1673–1769) только с семнадцатой (!) попытки в возрасте 66 лет сдал экзамен и получил должность. За это был поощрен императором Цянь-луном, который дважды удостоил его высочайшей чести, написав предисловия к двум трудам Шэня.

[9] Если не оговорено иное, стихи даны в переводе автора статьи.

[10] Напрашивающиеся здесь, как и раньше при обсуждении почитания родителей, параллели с христианством подробно рассмотрены и убедительно опровергнуты С. С. Аверинцевым, к статье которого я и отсылаю читателя. См.: Аверинцев С. С. Западно-восточные размышления, или О несходстве сходного // Восток–Запад. Исследования. Переводы. Публикации. М., 1988. С. 37–39.

[11] Здесь и выше при изложении идеологии даосизма использована книга Е. А. Торчинова «Даосские практики» (СПб., 2001).

[12] Ермаков М. Е. Мир китайского буддизма. СПб., 1994. С. 155.

[13] Врата Пустоты — буддийское учение.